ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

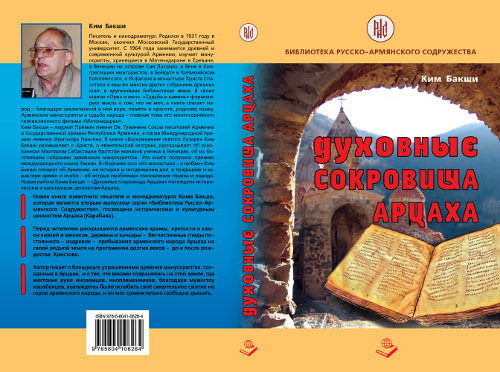

«Наша Среда» продолжает публикацию глав из книги Кима Бакши «Духовные сокровища Арцаха»

Глава 1. «Я укрепил эту дружбу стихами…». Вступление к книге

Глава 2. Девяносто восемь ступеней (или) Как родилась эта книга

Глава 3. Начало путешествия

Глава 4. У Левона Айрапетяна

Глава 5. Гандзасар. Князь князей Гасан Джалал Дола

Глава 6. Умный в гору…

Глава 7. Зорий Балаян — мне друг, но…

Глава 8. Как всё со всем связано

Глава 9. Запах Пшата

Глава 10. Встреча в Москве

Глава 11. Самое дальнее путешествие: Гетаван, Дадиванк

Сегодня, 25 октября 2006 собираемся с Алексом Каноняном отправиться в самое дальнее мое путешествие по земле Арцаха — в монастырь Дадиванк и дальше, в район Кельбаджара, теперь он называется на армянский лад: Карвачар.

С утра по привычке смотрю в окно, какая погода: хорошо, безоблачно. Оранжевые полосы тянутся по небу. Вчера все время звонил Алексу, не мог его отыскать. Но сегодня его мобильник откликнулся, оказывается, Алекс подъезжает, сейчас уже недалеко, в районе Гориса, обещает быть к десяти.

Надо сказать, кто таков Алекс Канонян. Мы познакомились с ним у Соса Саркисяна, который рассказал мне об этом замечательном патриоте Армении: жил в Тбилиси, почувствовал зов отчих мест, самостоятельно выучил армянский язык, а потом и древне-армянский, грабар. Переехал жить в Карвачар — в свой дом, там создал школу для молодежи по изучению истории Армении и её древнего языка и письменности. Сос, рассказав мне об Алексе, пригласил его после к себе — познакомить нас.

Пройдёт несколько лет, и в журнале «Анив» («Колесо») появятся статьи и фото Алекса Каноняна, он предстанет передо мной как глубокий и оригинальный армянский философ.

…Выехали мы в девять утра. Марат за рулем, Алекс, как ведущий, рядом с ним. «Нива» блещет чистотой и внутри (какие коврики!), и снаружи — немой упрек мне, не так я содержу свою старенькую «Ниву». Миновали места уже совершенных поездок, спускаемся к долине реки Хачен. По моей просьбе Алекс делает краткий экскурс в историю.

— В период Великой Армении веков до н.э. Арцах, Сюник и часть Утика составляли одну административную область. Потом произошло разделение между Сюником и Арцахом. В Арцахе, на всей его исторической территории, правила одна династия, которая принадлежала высшему нахарарскому разряду. В него входили Карвачар и вообще все ныне освобожденные территории, даже с юго-восточной частью бассейна озера Севан. Постепенно, особенно в период арабского владычества, происходило феодальное дробление династии, уже они назывались Араншахик, продолжая несколькими своими ветвями управлять этой территорией. Это феодальное деление длилось, и постепенно образовалось Хаченское княжество. Отдельно было княжество Верхний Хачен, которому принадлежал Гандзасар. К XIII веку меликам Верхнего Хачена принадлежал также Дадиванк, весь Карвачарский район, Зод (у Севана), часть Мардакертского района — долина реки Тартар, мы называем ее по-древнему — Трту.

Алекс объясняет извечную принадежность Каравачара, куда мы едем, к Арцаху.

Судя по «Ашхарацуйцу» V века (доказано, что это не VII век, только правка этого века), то был гавар Арцаха — Вайкуник. И постепенно он утрачивал армянское население, как это было вообще в Карабахе. А схема такова: до начала XVIII века здесь везде преобладал армянский элемент, пока не началось заселение этих земель тюрками скотоводами. Они постепенно вытесняли коренных армян из долин. Армяне также мешали им и на высокогорных летних пастбищах — и вот армяне уходят жить в срединную лесную полосу. Этот процесс продолжался и углублялся при русском владычестве: со второй половины XIX века царское правительство начало политику навязывания оседлости тюркам-скотоводам, а то, мол, то за ними не уследить. И в результате ими были заселены даже высокогорья!

С приходом советской власти, со времен, когда Сталин отдал Карабах Азербайджану, началось уже насильственное переселение армян из Карвачара, чтобы между Арменией и Карабахом образовался зазор, промежуток, перешеек. Чуяли азербайджанцы, что права их на эту землю зыбкие. Тогда-то Карвачар стал целиком тюркским Кельбаджаром.

Так мы ехали… Слушали Алекса. Где-то в неприметном месте он попросил остановиться. Съезжаем на обочину, выходим. Шумит неширокая река, которая все это время бежала рядом с дорогой, нам навстречу, но мы не слышали ее гула из-за шума мотора, и вообще машина — это изолированный звуковой мир.

Теперь же слитный спокойный гул реки объемлет нас, отделяя от всего городского, искусственного, надсадного, возвращает к деревьям с желтыми осенними облаками крон и чернью стволов на той стороне реки. И к каменной тверди гор — на этом берегу. Машина почти вплотную приткнулась к скальной стене.

Идем по металлическому мостику, перекинутому через реку, громыхая ботинками по железному настилу. Ступаем на тот берег. И странным образом, начинаясь именно с этого туманного мыса у реки, в непроглядных, тонконогих, каких-то сорняковых древесных зарослях, наше путешествие обретает нешуточную серьезность.

Идем по заросшей, давно не торенной тропинке, окруженной дикими камнями и обломками строений, местами сохранивших гладкотёсаность камня. Створы деревьев открываются — перед нами церковь. «Кусац Анапат», — говорит Алекс. Я уже знаком с армянским звучанием слов, это «Пустынь Святых Дев», женский монастырь?

— Какого времени? XIII века? — «Да, приблизительно.» «Анапат», вспоминаю, это пустынь, уединенное место, где обитают пустынники, здесь же, наверное, пустынницы?

Поразило одиночество церкви, ее полная заброшенность. Вид камней, густо поросших мохом, остатки какой-то грубой кладки. Храм окружен стволами деревьев словно людьми, пришедшими на поклон. Большое дерево у восточной, алтарной стены уже переросло церковь.

С особым чувством я прихожу к руинам женских монастырей в Арцахе. Думаю, какими они были — насельницы этих обителей? По каким причинам пришлось им покинуть мирскую жизнь и затвориться? Принять постриг. Да, вера, тогда все веровали. Но могло ведь быть и что-то другое. Утрата мужа, детей, разорение очага. Времена-то были какие! Ещё, может быть, несчастная любовь. Или, наоборот, никаких надежд обратить на себя внимание, выйти замуж. Представляю, как они жили в этих кельях, сложенных из грубого камня. Как осенью со страхом ждали зимы, как мерзли в морозные ночи, как вставали затемно на службу. Молились, непрестанно молились… Как однажды молодая монашенка, одна из самых скромных, всегда тихая, в тот раз, когда все пели, увидела — Пресвятая Богородица летит к ней по воздуху храма, нежно улыбается, зовет к себе. О своем видении девушка побоялась рассказать, а время погодя, на Страстной неделе стала покашливать. И умерла тихо, как жила.

Где теперь монастырское кладбище с серыми источенными косточками под плитами, где ее камень, тихой девочки? Всё затеряно в чаще, мохом поросло… Остался нам этот пустынный мыс и одиночество пустыни.

Сажусь в машину с твердым убеждением, что путешествие это для меня — не просто посещение достопримечательных мест. Это и грустные встречи, и судьбы давно ушедших людей, которые жили в этих краях, молясь, надеясь на лучшее. Как-то выживали среди этих лесов, гор, камней. И мой долг — по мере сил моих — вспомнить их и о них написать. Памятуя завет старинного книжника: «Мысли и дела, если они не записанные бывают, тьмою покрываются и гробом забвению предаются. Записанные же — как одушевлённые».

Добрались до Дрмбона, где добывают золото, запасы очень ничего — несколько тонн золота! К сожалению, в самом Арцахе его не выплавляют, вывозят. Вид предприятия современный, «заграничный». Алекс хвалит организацию работ, заботу об экологии, уровень зарплаты. Золотодобыча дает работу этому селу и соседним селам, ещё приходят издалека.

Выезжаем на берег водохранилища Сарсанг на реке Трту, что дает электричество. А прежде вода шла на орошение хлопка в Азербайджан. Для орошения в Карабахе пока что не используется. Едем по правому берегу (по течению реки), левому по направлению нашего движения. Вода языками заходит в неглубокие ущелья, что-то в ней есть сказочное, высокогорное.

Алекс обращается к цели путешествия — Кельбаджару, ныне Карвачару. Слегка преувеличивает значение его взятия армянами (он там теперь живет), считая, что оно было исторически даже важнее освобождения Шуши. Начался процесс уже не постоянных потерь и утрат, а возвращения армянских земель в лоно родины. Надеется на дальнейшее возвращение?..

Едем по той же стороне и на высоком плоскогорье видим село. Это Атерк, мы уже были там, когда доставали автомобиль «Урал», чтобы переправится через Трту.

— Атерк — это Верхний Хачен, историческое место, — говорит Алекс. — Это название найдено в урартских надписях, сохранившихся на территории Армении, где есть более древнее название Атерка, вот когда он уже был! Арцахские князья называли себя владетелями Великого Хачена и всего Атерка: такое значение ему придавалось, что название этого села входило в титулатуру князей Верхнего Хачена.

Это крупное село Мардакертского района. В советские времена в нем, говорят, тысяч 30 населения было! В июне 1992 года оно было захвачено азербайджанцами, на время отбито, но в том же июне снова захвачено. И только в марте 1993 село было окончательно освобождено. Оно было сильно разрушено — азеры при отступлении сожгли дома, взорвали инфраструктуру. Так что сейчас здесь живет едва ли половина села. «Война, — думаю я,- то же делали немцы. И мы, когда отступали, взорвали ДнепроГЭС. И даже дом сожгли в Полотняном заводе, где жила Наталья Николаевна и бывал Пушкин».

— Арцахцам присущ непоколебимый оптимизм, — говорит Алекс. — Особенно — жителям освобожденных, а прежде захваченных азербайджанцами, районов. Мы никому не собираемся отдавать эти наши земли. Подробнее поговорим в Карвачаре: увидите, как люди обосновываются, собираясь там жить. И так возвращаются армяне на древнюю свою землю.

Так говорит Алекс.

Обращаю внимание, как свободно течет Трту.

— Это среднее течение реки, — продолжает Алекс, — здесь Трту широко разливается по межгорной долине, но вот доедем до села Гетаван — буквально через несколько километров ущелье сожмет реку, она забурлит, помчится!

Алекс ведет свой рассказ об этих местах: как известно, земельных угодий в этих каменистых местах было мало, поэтому армяне дома свои возводили на склонах, как в Атерке, а ровные участки использовали для земледелия. Алекс называет по пути многие придорожные села, они почти год были в плену, много потеряли, не успеваю запомнить все, успеваю схватить — Верин Оратаг, Вагуас…

Сижу на терраске моего нового маленького домика в деревне близ Тарусы. Жаркий июнь, сейчас, в 9 утра градусник, для объективности надежно спрятанный за входной дверью, показывает +25. Днем, конечно, будет к +30-ти. Мимо пролетают птицы, свищут. Пара ласточек хватает мошек, снижаясь на лету. Это примета к дождю. И правда, к вечеру собрались тучи, чуть пробрызнуло, издали погрохотало. Но сушь таки осталась.

Доехали до Гетавана. Я заговариваю о Грузии, где прежде жил Алекс. Начинаю с грузинского языка.

— Я когда-то грузинский знал идеально, — говорит Алекс. — Мы жили в населенном грузинами районе Тбилиси, я ходил в грузинский детсад. И даже обижался: почему меня не отдали в грузинскую школу вместе с моими грузинскими друзьями. Но с годами, особенно с 91-го, живя вдали от Грузии, я стал утрачивать без речевой среды речевые навыки. Хотя для меня речевая практика на грузинском не так важна, важнее понимать язык, читать книги — я даже умудряюсь читать грузинские лапидарные надписи. Когда мы с Самвелом Карапетяном работали над книгой «Джавахк», я составил наиболее полный свод древне-грузинских, вернее, грузиноязычных надписей на территории Джавахка, всего их более 150-ти.

— А армянский Вы не знали? — приступаю я к главному.

— До 89-го я не знал, только два слова: «че» — «нет», что правильно и «воч» (тоже «нет») — думая, что это «да». Моя мама до сих пор не владеет армянским, хотя с 2000-го живет в Армении, я сумел ее кое-как убедить, и она переехала сюда.

— И она живет в Ереване вместе с вами?

— Ну, я уже с 2002-го живу в Карвачаре, так что живем мы отдельно.

— Вы часто бываете в Ереване?

— Бываю, когда есть работа, переводы — это мой личный бизнес. Иначе просто невозможно жить в Арцахе, содержать семью и маму в немолодом возрасте.

— А что это за переводы?

— Ну, это переводы для итальянских делегаций. Иногда это работа с туристическими группами.

— Вы итальянский знаете?- Дурацкий вопрос, попытка таким образом выразить удивление.

— Я четыре года учился в Италии, так что владею им, как русским и армянским.

— А как Вы там оказались, в Италии?

— В Италии? Ну, я учился в Эчмиадзинской духовной семинарии первые три года после окончания школы… — Час от часу не легче! Какие вещи открываются! До сих пор его религиозность никак не проявлялась. Что, впрочем, совсем необязательно.

— Я очень люблю древне-армянский, зубрил его в свое время, переписывая десятки книг. И уже в семинарии им овладел настолько, что мог писать сочинения. Обо мне узнал архиепископ мхитарист. (Не тот ли, мой любимый, из Сан Лаззаро?)

Алекс учился в известном университете, специализировался по двум направлениям — теология и политология, такая вот, казалось бы, сумбурная специализация. На самом деле, они друг друга взаимно дополняют. Очень часто считается, что знания первоисточников и истории вполне достаточно. На самом деле, кроме знания исторических фактов, необходимо понимать закономерность исторических процессов. Существует философия исторических процессов, есть целая наука — философия истории.

В этом вижу направление его ума: Алекс не кабинетный ученый, что и подтверждается его сегодняшней деятельностью в Арцахе и в Джавахке, куда он ездил уже, что называется, на моих глазах, был связан с лидерами. Мне неясно, в каком качестве он выступал, может быть, теоретика-консультанта? Интересно, есть ли у него стремление к самостоятельному действию как лидера политического? И в этом тоже явление современности — физики и математики принимали активное участие в армянской революции, а позже — и в арцахском движении.

— И вот это знание философии очень важно: когда ты, благодаря духовной культуре, можешь проникнуть в ментальность древних людей, сопереживать им, мыслить в их категориях… Философия тут только в помощь, но не более. Самое главное — детали бытового поведения, споры, словечки, очень и очень многое, что можно найти в первоисточниках.

Задаю ему вопрос: можем ли мы представить себе духовный мир средневекового армянина или византийца или латинянина?

— Это очень тяжелый вопрос! Может быть, ответ мой прозвучит самоуверенно, но, безусловно, в определенных чертах — да, я могу его себе представить! Латынь я очень люблю, после грабара это второй язык, который я обожаю, причем латынь христианской эпохи — после святого Августина, латинской патристики и латинского богослужения. Меня особенно интересовала история крестовых походов: я прочел почти все латинские первоисточники и представил себе, что чувствовал латинянин, когда видел византийский обряд или когда попадал в мусульманскую арабскую среду в Передней Азии. Ясно представлял себе психологию византийцев, их неприязнь к этим варварам-латинянам, которые прибыли к ним. Меня интересовали антигреческие латинские трактаты и антилатинские греческие, я прочел их во множестве, эти бесконечные диспуты: о тесте, о квасном хлебе, о безбрачии духовенства, о том, может или нет некто быть священником, если у него выбрита борода. Все эти споры сегодня кажутся абсурдными, но тогда они очень искренне волновали сердце и ум, да, важно — не только ум, но и сердце. Когда я учил греческий, то учил его, в первую очередь, чтобы читать патристику (творения восточных отцов церкви на греческом, — поясняю от себя). И еще затем, чтобы понять, почувствовать византийское богослужение. Потому что — Алекс был убежден в этом! — таким образом можно проникнуть во внутренний мир византийца.

Я подумал, а сколько слез было пролито гимназистами в дореволюционных классических русских гимназиях по поводу латыни и греческого! Все эти бесконечные спряжения, аорист, супин — ужас! Да и я на филфаке МГУ не очень-то бился над изучением латыни, уверенный в том, что она никогда мне не понадобится. Вот уж впрямь — никогда не говори «никогда». Пример Алекса показывает, как могут быть увлекательны эти древние мертвые языки: когда понимаешь, что они зачем-то тебе нужны. Когда ставишь определенную цель. Когда с их помощью может осуществиться какой-то жизненный интерес.

Алекс продолжает развивать свою мысль: он считает, что духовная культура каждой нации самым тесным, глубинным образом связана с внутренним духовным миром человека, поскольку внешнее проявление духовности — обряд, церковная музыка — являются символическим отображением реального внутреннего содержания. Византийская музыка, византийское богослужение ярчайшим образом отображают в материальных формах все то духовное мировоззрение, которое есть в византийской духовной и светской культуре. Соответственно, вот эту помпезность, царственность богослужения эти тяжелые, кажущиеся чрезмерно витиеватыми мелодии — они четко отображают. Когда я слушал византийское богослужение, я чувствовал за всем этим базилевса, второй Рим, где наместник Бога на земле — не как папа Римский, а как император, помазанник Божий, назначенный властвовать.

Я отвлекаюсь, гляжу на дорогу, рядом с которой, словно встречая нас, бежит река Трту, и все продолжаю слушать Алекса, протянув к нему диктофон. И уже передо мной храмы Константинополя, Айя София. За ней — соборы Рима, святого Петра, но не того, что все мы знаем, а его предшественника.

— Тоже самое: возьмем латинян. Более того, григорианские хоралы, григорианские песнопения абсолютно уникальны, объясню почему. Например, если византийские песнопения отражали византийский дух, византийскую традицию, то.

«То» так и не было досказано, потому что мы увидели село Гетаван, о чем тут же сообщает Алекс.

— Это последнее село Мардакертского района по современному административному делению. Здесь, в Гетаване, кончались армянские села, — говорит Алекс, — дальше, до восточного Севана, жили азербайджанцы. Вся эта территория до 1988 года была заселена азербайджанским этносом (о чем я и не подозревал). Это турки, которые себя называют азербайджанцами, — продолжает Алекс, повторяя широко бытующее среди армян мнение, но при этом он более благоразумен. — С этим не надо спорить, пусть называют себя, как хотят.

— Но вернемся к григорианским хоралам. Они ни эмоциональны и ни национальны, вернее, они наднациональны. Если в армянском, византийском и русском богослужении эмоциональная окраска есть — радость, покаяние, горе и т.д., то в григорианской традиции вы не различите Пасхальная ли это радость или Страстные дни? Все — под одной безэмоциональной окраской. И эта наднациональность позволяла служить любой нации. И не мешала иметь собственные традиции — французские, итальянские, испанские, с их национальной окраской и своей эмоциональностью. Не следование ли это слову апостола Павла: «Нет ни эллина, ни иудея…»

Алекс отвлекается и обращает внимание на внешний мир и говорит:

— Вот сейчас мы пересекли тот условный барьер между средним течением реки Трту и ее верхним течением. И мы видим вход в ущелье, оно будет все больше и больше сдвигаться. И протянется до самого Карвачара и еще дальше — на 25 километров до селения Цар. Скоро мы окажемся в глубоком каньоне, «мрачном», как было указано в Большой Советской Энциклопедии.

Алекс произносит это уже с легкой иронией и с легкой же обидой. Ах, эти армяне, даже самые объективные — даже те, что всё знают про григорианский распев.

Тут из каких-то внутренних побуждений и как будто без видимой связи с предыдущим разговором Алекс сообщает о себе, что никакого участия в карабахской войне не принимал. Впрочем, как бы слегка оправдываясь: тогда он учился в духовной семинарии в Эчмиадзине. Увлеченный воспоминаниями о том молодом времени, он говорит, что знал Карабах наизусть, без конца рисовал карты Карабаха — для себя и своих друзей, отмечая на них ход войны, сданные или возвращенные, отвоеванные территории, села. Он, в сущности, тогда был мальчиком, делал то же самое, что и я во время Отечественной.

И карта у меня была, и я отмечал на ней — жирной чертой — линию фронта. Во время наших наступлений прирезал кусочки. Почему-то я очень хотел, чтобы отвоевали Ялту и Балту. Ну, Ялту еще понятно, столица Крыма и всё такое. Но отвоевание нашими крохотной Балты, населенного пункта где-то в сухих степях на юге Украины казалось мне признаком окончательного, полнейшего освобождения от немцев. А когда наши подошли к Польше, пересекли границу с Германией, о Балте я позабыл.

— Долгое время я даже не бывал в Арцахе, хотя, казалось, знал и помнил его наизусть, — это продолжает Алекс.

Только приехав из Италии, первым делом он отправился в Арцах и облазил его весь, вдоль и поперек.

— Когда приехал в Карвачар, понял одну вещь: у каждого человека есть своя мечта о некоем месте, где ему хотелось бы жить. И когда я увидел Карвачар, понял, что это то самое место, о котором я всегда мечтал. Тут еще, конечно, было попутное патриотическое соображение — надо заселять эти территории. И я решил, не хочу сказать, по глупости, а по очень доброй наивности — создать здесь молодежный центр и заниматься преподаванием древне-армянского языка и армянской истории, чтобы максимально сблизить здешнюю молодежь с этими землями, чтобы она воспринимала их как свою родину, свой исток… На этом пути было много трудностей, в том числе искусственных. Одну минуту! Глядите в окно — это скала!..

Мы давно уже едем по ущелью, над дорогой нависла опасная скала. Здесь есть что-то очень живописное, напоминающее гравюры немецких романтиков XVIII века. Стремительно несется река Трту. Вот мы переезжаем на другой берег по железному гремящему мосту. Под ним туманно-голубые, цвета необработанных изумрудов воды. Вот проехали мимо заброшенной и разбитой БМП, чудом сохранившей свои гусеницы.

Алекс называет приближающееся село — Чарек-тар, с него-то и начиналась полоса азеров — вплоть до южного берега Севана. Село основали армяне, есть в нем руины монастыря Чаректар XII-XIII веков. Монастырь был местом паломничества: люди верили, что поклонение этому месту спасает от злых сил, само название «Чаректар» можно перевести как «тот, кто отгоняет злых духов». Но сам монастырь это от злых сил и ненависти не спасало: в селе постоянно жили азеры, планомерно разрушая монастырь, разбивая хачкары. А в небольшой церкви еще при «великой дружбе народов» был хлев. Этот храм мы и видим на холме, эта двускатная базилика потому и сохранилась. По той же причине сохранилось несколько исторически важных лапидарных надписей. Семья пристроила к используемой как хлев базилике еще одно помещение для скота. После освобождения, естественно, хлев упразднили, пристройка пока сохранилась. В селе живут беженцы из Геташена и вообще из Шаумянского района, который до сих пор у азеров.

В фильмах режиссера-документалиста, замечательной женщины Цветаны Паскалевой я видел, как изгоняли армян из Геташена, Мартунашена, Шаумяна. Как женщины тащили грудных детей, падали — шёл дождь, и было скользко. Они покидали свои ещё не остывшие очаги, а уж на их железных воротах были написаны имена новых хозяев — какой-то мамедов, оглы… оглы. Каждый должен посмотреть эти правдивые потрясающие фильмы!

А в соседнем селе Эркеч, названном по имени покинутого шаумянского Эркеча, тоже обосновались беженцы. Невольно вспомнил эту характерную для армян черту: давать те же названия селам, городам и целым провинциям и областям в память утраченных очагов, покинутых ими под угрозой гибели, в годы вынужденных переселений. В Ереване много таких районов, только теперь к старым названиям прибавлено «нор», то есть — «новый, новая» — Нор-Киликия, Нор-Мараш, Нор-Малатия и так далее, далее. А по дороге в аэропорт из Еревана есть холм под названием Мусалер — в память героических защитников на горе Муса, долго, стоически отбивавшихся от турецких войск. Об этом есть роман «Сорок дней Мусадага» австрийца Франца Верфеля.

И теперь вот еще один, наверно сотый, пример памятливости народа — село Эркеч. Едем вдоль села, во всю длину протянувшегося по течению Трту. Алекс говорит, что такая вытянутость характерна для сел у этой реки. Вижу много незаселенных домов, оставшихся от прежних хозяев. На фоне запустения чрезвычайно свежо выглядит здание школы.

— Правительство отремонтировало, — говорит Алекс. Я удивляюсь — найдется ли в селе достаточно детей, чтобы заполнить среднюю школу. Оказывается, на это идут сознательно, ибо армянина не приручить к месту, если для детей его не будет условий для получения образования. Поэтому школы строятся даже в маленьких селах. У меня будет множество возможностей убедиться в правдивости этих слов.

Алекс говорит, что в Армении количество школ становится меньше из-за нехватки учеников, в Арцахе оно растет. В его Каравачарском районе во всех селах, кроме одного, есть школы. Ребятам не приходится в зимнее время ходить далеко. Школа — это и рабочие места, и зарплата для постоянных жителей, она плюс ко всему имеет и такое социальное значение.

Мы приближаемся к следующему селу. Его историческое имя нам известно: это Хутаван или Хут, что означает «холм». В последнее время, после его освобождения оно зовется по имени монастыря — Дадиванк.

Но прежде Алекс просит остановиться у места, которое считает очень красивым. Шумит река, стелется горький дым опавших листьев. Алекс задумчиво подходит к воде, к прибрежным камням, следит за течением — как бурлит река на подводных камнях, за каждым короткий пенистый хвост. На другом берегу видно белесое, седое, вертикально обрезанное ложе, над ним почти отвесная каменная стена.

Гляжу на Алекса и — в который уж раз! — словно отмахиваюсь от впечатления его какой-то неуместности тут. Вернее, его чужеродности, что ли — так смотрятся японские туристы у собора Сан-Марко в Венеции. Поясню: я прекрасно представляю Алекса в какой-нибудь процветающей фирме или в банке. Я видел многих молодых людей этого типа — худых, подтянутых, одетых скромно, но модно. Хорошо образованные, дисциплинированные. Кажется даже тип лица сложился за эти годы определенный — сухощавы, внимательны, серьезны, в очках, сухой смешок. На берегу мчащейся Трту Алекс выглядит как эксперт или член какой-нибудь международной комиссии. А вовсе не как житель здешних мест.

ДАДИВАНК

Остаток пути до монастыря Дади — Дадиванка был мне хорошо знаком. Несколько дней назад мы пролетали над ним на вертолете. И еще в этот наш приезд в Арцах мы заглянули в монастырь — недолго, сказать ему: «Здравствуй!» и насладиться им без излишних углублений в историю.

Я приезжал сюда еще раз десять лет назад, когда не было нынешней, современной дороги, по которой едем сейчас, а змеился разбитый путь, весь в остатках боевой техники. Помню, меня поразил танк с оторванной башней — его башня с пушкой валялись в стороне. Чей же он был — армянский, азербайджанский? Определить невозможно. С обеих сторон воевало без опознавательных знаков советское оружие. Тогда мы ехали долго — по отрезкам-огрызкам асфальта, тормозя у глубоких ям. Шумела река, грозя смыть всю дорогу. У монастыря мы оставили машину далеко внизу, вскарабкались по кремнистому подъему. Казалось, ни следа человеческого. И чудо монастыря представлялось личным открытием, что многократно увеличивало его красоту и прелесть.

И вот теперь мы подъезжаем к монастырю по новой дороге, которая ловко взбирается на подъем. Останавливаемся на почтительном отдалении от входной арки и руин защитной стены. Спасибо шоферу, нашему Марату, он понимает такие вещи.

Входим — впереди Алекс — под сень арки и далее. Но, к моему удивлению, мы попадаем не в главный храм, собор, а заходим как бы во двор, огражденный стенами. Я начинаю понимать, что это храм без покрытия, и вот мы останавливаемся перед вертикально стоящим, гладкотесаным прямоугольным камнем. Я вижу его впервые, прежде не обращал внимания.

Алекс начинает издалека, словно отвечая на мой невысказанный вопрос: не всегда главный алтарь — самое почитаемое место в соборе. Вот в Эчмиадзине — не то торжественное, что мы видим впереди, а Алтарь Сошествия, он как раз под куполом. На это место, по церковному преданию, указал Господь Григору Лусаворичу: строить здесь первый армянский храм. Так и здесь, в Дадиванке.

Он указывает на камень и храмовое пространство вокруг нас:

— Это самое древнее место в монастыре, согласно преданию. То, о чем я сейчас буду говорить, это предание (не знаю, зачем он так подчеркивает это, а что тогда остальное — научный факт?). Эта каменная стела, согласно древнему священному преданию армянской церкви — памятник Дади, ученика Фаддея, апостола Христа. Одни утверждают, что Дади был здесь обезглавлен, другие — здесь похоронен, единой традиции нет. Этот камень, так или иначе, связан с деятельностью Дади, который, согласно традиции, был учеником первого апостола, проповедовал в Армении христианскую веру. Дади вел проповеди в этих местах, за что был казнен. Первые верующие, которые восприняли от него учение Христа, установили этот памятный камень. Время установки камня — конец I или, что менее вероятно, начало II века. И эту стелу архаической формы можно считать первым памятником армянской христианской культуры. Как вы видите, он находится на земле Арцаха. Что очень важно во многих отношениях. Замечаю кресты на стеле.

— Можно ли считать их предшественниками хачкаров?

— Ну, во-первых, неясно, когда они высечены, может быть, значительно позже… А во-вторых, надо различать хачкар и крест на камне. Хачкар — это не просто крест на камне, это особая скульптурная форма, отражающая богатую духовную сущность. На хачкаре — и знаки вечности, и каменные узоры, которые тоже имеют свое значение, и евангельские сцены, и Богоматерь… А самое главное — это особая оригинальная форма, художественное единство, имеющее свои законы. Как известно, в таком виде хачкар сформировался к IX веку. А до этого основной формой благочестия в камне были каменные колонны. Армянские христиане ставили высокие четырехгранные стелы, как мы это видим в Агуди и в Одзуне. На них — кресты, фигуры святых и т.п. Возвращаясь к камню, который мы видим, можно с большой степенью вероятности считать его первым христианским памятником на армянской земле, предшествующим эпохе Григория Просветителя и крещения Армении в 301 году.

Я сделал протестующее движение или даже сказал, что не согласен с этой датировкой. Алекс ответил:

— Да, мне известно ваше мнение, вас многие критикуют, но не будем сейчас. Не о том речь.

Но почему собственно, не будем? Я хочу его на помнить, высказать. Это я пишу сейчас, на терраске домика, а тогда перед памятным камнем Дади я и в самом деле не стал развивать эту тему крещения Армении, потому что меня заинтересовало оригинальное наблюдение Алекса.

Он назвал это асимметричностью — то, что церковь и святое место поклонения у армян часто не совпадают. К уже приведенным примерам он еще привел церковь св.Рипсимэ, где сама церковь и остатки мартириума, места мученической смерти, находятся рядом, но не совпадают. И в Хор-Вирапе яма, в которую был заключен Григор Лусаворич, хотя и находится при самой церкви, но в стороне от храма. По латинской и греческой традиции храмы должны быть возведены непосредственно над сакральным местом. Как видите, не так у армян. Конечно, какая-то мистическая логика в такой асимметрии есть, но Алекс не в силах ни понять ее, ни объяснить.

В процессе разговора проясняется, для меня, по крайней мере, имя Рипсимэ. Ведь девы-рипсимиды были римлянками сирийского происхождения. И имя Рипсимэ, скорее всего, арменизированное имя Кристи. Так могли называть своих дочерей потомственные христиане, христиане уже в нескольких поколениях.

— А что это за пространство, где находится стела Дади, это — церковь?

— Может быть, церковь базиликального типа, датировка неизвестна. Или, может быть, зал без алтаря, который накрывал святыню.

Мы идем к самой древней из целиком сохранившихся церквей. По дороге вижу кучи тёмного песка, наш деревенский — светлый, желтоват. Пахнет бетоном: по всем признакам видно, ведутся работы по расчистке от напластований земли. Алекс здоровается с дюжими загорелыми людьми, перекидываясь с ними словом. Он всех здесь знает, его тоже, и это приятно. Однако вот она — церковь VII века. Алекс объясняет:

— Что интересно здесь — это то, что мы видим один из наиболее древних сохранившихся образцов гавита, притвора. В Средние века притвор имел огромное литургическое значение: там совершались все богослужения покаянного типа, собирались советы монастыря, церковные соборы. В нем переписывались манускрипты и т.д.

Здесь же мы видим гавит не квадратной формы, как мы привыкли видеть, но гавит как помещение, предварявшее вход в церковь.

Алекс обращает наше внимание на пилоны в храме. Говорит, что они напоминают колонны в Одзуне. Это все указывает, считает он, на VI-VII век.

Мы идем от памятника к памятнику. А вот и галерея с колоннами, более поздняя, XVI века. Входим в Катогике, Кафедральный собор — Сурб Хач или Сурб Ншан, как его определяют источники. Мы рассматриваем конструкцию здания — как распределяется тяжесть купола. А вот и фрески.

— Здесь изображен Николай Чудотворец,- говорит Алекс.- Это впервые определила Лидия Дурново.

По этому поводу исследователями были высказаны сомнения, да и я напомнил, что при Папе Иоанне-Павле II было как будто установлено, что такой персонаж Николай Мирликийский исторически не существовал. Да, кроме того, в Армении я не слышал ни о каком увлечении образом Николая Чудотворца. Хотя его образ мы видим, по Ирине Дрампян, в Чашоце Гетума II. Иное дело в России. Даже у Анны Васильевны, моей соседки по деревне, дома есть его огромная икона. И всегда, провожая меня в Москву, она крестит то ли меня, то ли мою машину и приговаривает: «Храни святый Никола Угодник!».

Но вот слова Алекса:

— Самвел Карапетян, когда исследовал фрески, сантиметр за сантиметром, обнаружил надпись белой краской: «Сурб Никогайос», то есть «Святой Николай».

Алекс восхищен Лидией Дурново — какова была ее художественная интуиция, как глубоки познания в иконографии, что она смогла определить этот образ. Ведь надпись до Самвела никто не замечал, а Дурново, если бы и заметила, не смогла бы прочесть.

Десять лет тому назад, когда я увидел впервые эти фрески, мне кажется, они были яснее и четче. Алекс обращает внимание на интересное обстоятельство: при дневном, сквозь руины проникшем свете фрески почти не различить, а стоит их осветить искусственно — они словно восстанавливаются и проявляются в прежних красках! Они ведь и писались в расчете на искусственное освещение. А не на свет дня.

Вспоминаю их по книге Бориса Баратова: они им изумительно сняты. Рассказать бы о том, как он снимал их. И вообще о нем, о его книгах. О потрясающей «Армениане». О нашем общем фильме «Круглый стол» давно прошедших времён. О его, Бориса, прозорливости. И еще сказать громко о том, что его значение в армянской культуре недооценено! Он не просто фотографирует, но создает в своих книгах зрительные образы убедительной художественной силы и правды.

Но хочу вернуться к нашему разговору о святом Николае — почему все-таки его образ есть на стенах Дадиванка? Алекс связывает это с правлением Иванэ и Закаре в Армении, которые были заинтересованы в сближении с Грузией, особенно церквей обеих земель, отношение которых друг к другу было прохладным. И культ Николая был своего рода дружественным жестом армянской церкви по отношению к церкви грузинской. К этому напомню, что князь Гасан Джалал Дола по материнской линии был родственником Иванэ и Закарэ.

Мы стоим перед двухэтажной колокольней, на высоте ее стоят два изумительных хачкара, о которых кто-то сказал, что не хочет утверждать, что они самые лучшие, но лучших он не знает. Алекс с этим согласен, хачкары — одни из лучших. Он обращает внимание на жесткость камня — это не туф, и такие узоры было очень трудно вырезать. Было время, предлагали из заграницы — продать им хачкар. Слава Богу, что не согласились, хорошо и то, что тюрки, в то время жители этих мест, их не повредили.

Колокольня — современница Арзахатун, строительницы Кафедрального собора. Муж ее Вахтанг, а с ним один из сыновей погибли в войне с кочевыми племенами, другой же сын был болен и умер в юном возрасте. Трагедия матери. Ее смирение в надписи на алтарной наружной стене собора.

Мы подошли к малой церкви. Это XVIII век.

Алекс рассказывает:

— Я скажу вам то, что, скорее всего, вам еще никто не говорил. Всякий более или менее значительный армянский монастырь имел, кроме большой основной церкви, еще и церковь малую. Почему? Потому что, в отличие от Запада, который эту традицию утратил к VII-VIII вв., на Востоке это литургическое правило сохранилось: нельзя в одной церкви на одном алтаре вести более, чем один раз в день, службу. Это связано с тем, что богослужение — это не просто произнесение священником и причтом определенных слов и совершение обрядовых действий, это — восхождение, священное повторение того великого единственного акта Жертвы Христа — как тогда на кресте на Голгофе. Недаром армянское слово «патараг» означает не только литургию, но и жертву. Жертвоприношение Христа интегрируется в общедневной цикл молитв в церкви — всенощная, заутреня, у армян еще есть «аревагал», специально посвященная восходу солнца молитва; потом есть третий час, шестой час, девятый час — часы эти как раз посвящены Жертве, Страстям Господним. Потом идет вечерняя служба, за ней — всенощная. Поскольку алтарь символически это Голгофа, таково глубоко мистическое восприятие алтаря, он означает Голгофу, а Христос не может быть распят дважды в один и тот же день, и поэтому божественная литургия на одном алтаре не служится. В малой церкви одновременно с большой можно было служить по другим поводам — рождение или смерть, война, голод, напасти, мор, засуха … Чтобы вести внекалендарные богослужения, всегда была необходимость в малой церкви.

Алекс сказал мне интересную вещь: в армянской церкви запрещалось хоронить лиц не канонизированных, как например Гаянэ, Рипсимэ, Месроп Маштоц. Если бы это произошло, церковь лишилась бы своей сакральности, в ней нельзя было бы вести службу. Поэтому достойных людей хоронят в притворе, вокруг церкви, но не внутри нее.

Алекс читает замечательную надпись Арзахатун. Потом объясняет, что за кресты вырезаны на стенах: паломникам иногда разрешалось в память своего посещения святых мест и молитв оставить безымянный крест на стене. Людям же, внесшим богатый вклад, разрешалось оставить и краткую надпись. Эти надписи сейчас особенно ценны как исторические свидетельства. Помимо обширных владений вокруг монастыря, князья, оставившие надпись, могли иногда подарить и сады, мельницы, села в отдаленных районах. Так, большие земельные владения были подарены ими в Вайоц-Дзоре.

Алекс рассказывает о принципах построения армянской церкви в те века, ныне утраченных. Тогда же главенствовал монашеский принцип: правили епархиями не поместные епископы, а глава монастырей. Тот, кто становился настоятелем главного монастыря определенной области, к примеру, Ахпата или Дадиванка, становился одновременно епископом, духовным владыкой всей епархии. Так, Католикос Всех Армян духовный предстоятель не потому, что он католикос, а потому что он настоятель главного монастыря Армении — Эчмиадзинского. И настоятель Дадиванка был архиепископом Северного края Арцаха — Хачена, Верхнего Хачена и т.д.

— А хорепископы?

— Это в сирийской и армянской церквах (сейчас сохранились только в сирийской) были как бы помощники архиепископа, иногда это священники, даже не посвященные в епископский сан. В католической церкви они сейчас есть и называются вспомогательными, не являются предстоятелями, а лишь первыми заместителями епископа.

Мы в усыпальнице князей Допянов, владетелей Верхнего Хачена. Ее можно рассматривать как гавит: на это указывает архитектурное строение. Обсуждаем прекрасно украшенный интерьер. Обращаю внимание на сталактитовый мотив, связывая его с влиянием мусульманской архитектуры. Алекс возражает, это, мол, на саму архитектуру мечетей повлияло искусство сасанидского Ирана. Что ж, в этом есть большой смысл. Иран вообще формировал мировоззрение ранних завоевателей-мусульман. Так что Алекс мотив сталактитов связывает не с арабами, а с домусульманским Ираном.

Спускаемся на нижнюю ступень террасы, куда я до сих пор не ступал, и где (оказывается лишь для меня!) находятся многие, самые разные, как духовные, так и светские строения. Они были вне защитных стен. Здесь и гостиница, и трапезная, и — предположительно! — покои настоятеля. Все это еще надо отрыть из земли, отреставрировать, определить — что было там? Идем по земляным тропинкам: а что под ногами, в глубине?.. Алекс говорит, что уникальность этих строений в том, что они хоть и полуразрушенные, но сохранились, а в других монастырях они исчезли. Это правда: всякий раз я задумывался, храм — да, а где же люди жили? Здесь же можно себе представить монастырское богатство.

И, конечно, среди всего — библиотека-матенадаран, где создавались и особенно хранились манускрипты. Здесь была переписана рукопись Сочинений Григора Татеваци, которая ныне находится в Ереване под №2067. В библиотеке Дадиванка даже есть комната, в которой, по предположению, могли работать над созданием манускриптов гричи. А когда надвигалась опасность, книги прятали. На левом берегу Трту есть огромная пещера. О ней никто ничего не знал. Только случайно ее обнаружил охотник, а в ней — спрятанные книги!.. Охотник перевёз книги в Шушу и передал архиепископу.

Матенадаран Дадиванка. Ух, какая большая комната! Четыре колонны, ХШ век. Вспомнил другие виденные мной матенадараны в Гошаванке, Таддей-ванке, Санаине. В Вене, небольшая комната. В Алеппо, за спиной настоятеля.

Покидаем Дади, спускаемся, автомобиль снова втягивается в дорогу. Но вскоре стоянка, дальше идем пешком. Стеной поднимаются скалы, все заросло деревьями, дубы. Мы идем к Сурб Аствацацин Кусаноц. И вот мы уже у стен обители. Разбитые хачкары — их взорвали азеры, отступая. Минуем самую древнюю часть монастыря — однонефную базилику с притвором, там на тимпане была надпись, что церковь построена царицей, дочерью царя Кюрике в 1174 году, ее звали Мама. Мама-хатун?

Главная церковь монастыря неплохо сохранилась. Обходим ее. Считается, что она поздняя, XVII века. В стене глубокая трещина, сквозная, даже часть стены отошла. Входим. Трехнефная базилика. Видны следы штукатурки на стенах. Алекс высказывает важное соображение по этому поводу: поскольку в Арцахе мало вулканических пород типа туфа, строительного камня, а твердые камни плохо поддавались отесыванию, то часто с ними применялась штукатурка. И соответственно появлялись на стенах фрески. Гладкотесаные камни не нуждались в украшении. Так что же, фрески — это не влияние православия?

— Нет, — говорит Алекс, — хотя так часто думают, нет, это вопрос штукатурки. Там, где она была, появлялись фрески. Поэтому в Арцахе фресок сравнительно больше.

Осматриваем руины других сооружений: они почти не сохранились, здесь выросли деревья, камни обросли мохом. Природа не выносит присутствия следов человека, старается их зарастить. Алекс говорит, что монастырь становится особенно хорошо виден зимой, когда облетает листва. Вот мы видим стену, где были выломаны, взорваны хачкары. Это ведь не по приказу из Баку и не генералы делали, это, что называется, темные люди. Какая злоба! Бессильная злоба невежественных.

Но не только их. В 1982 году один из бакинских «ученых» без доказательств, что у них стало естественным и привычным делом, объявил монастырь албанским (агванским). В 1987 году Самвел Карапетян с двумя другими исследователями опубликовал результаты своих работ в монастыре, в частности 13 армянских надписей тех, кто строил монастырь, кто его восстанавливал, делал богатые вклады. Эта публикация вызвала гнев в Баку, хотя не оставалось никаких сомнений в принадлежности монастыря Сурб Аствацацин армянской культуре. И вот в 1993 году, придя сюда после освобождения этих мест от азеров, Самвел увидел, что все надписи — на стенах церквей, на штукатурке, на хачкарах — в целом, все! — были стерты!

Ай да просвещенные азербайджанские ученые, нашли мощный аргумент!.. По этому поводу и в назидание приведу начертанные когда-то в монастыре, но исчезнувшие слова: «Тот, кто повредит (сию надпись), да станет обладателем грехов моих.» Аминь!

Очень уединенное красивое место. Думаю об уединении и представляю себе самую старшую — в последней зрелой молодости, сведущую, мудрую. И этих монахинь, молившихся здесь.

Шумит река, зовет нас в путь. Напротив за рекой, там, где гордо вздымаются скальные стены, затерялся еще один монастырь, безымянный. Сколько таких в Арцахе!

Уже из машины Алекс указывает на ущелье: — Там находилось шесть деревень, они были собственностью женского монастыря Сурб Аствацацин. Монастырь жил на эти доходы. Видите, остаток дороги? Там выше сохранились руины церкви XVI века.

Алекс обращает наше внимание на то, что движемся мы по древней дороге, которая соединяла Партав — древний город, столицу Утика, с Двином, столицей Армении. Скоро мы подъедем к месту, где в Трту впадает река Дудху. А завтра мы поедем посмотреть горячий гейзер и увидим нижнее и верхнее течение реки. Там есть такое место, где ущелье настолько сжимается, что оставляет место только для реки. Нет ни дороги, ни тропинки. Пришлось рядом пробить дорогу, а от нее в одном месте пробит специальный короткий тоннель, чтобы увидеть это сдвинувшееся и сжавшее реку ущелье.

Алекс привёл нас в Карвачар. Мы переночевали у его друга и его дочери, с увлечением изучающей грабар. Дом, украшенный искусными руками хозяина, стоит как раз на берегу реки Трту, и всю ночь я слышал её неудержимый бег. Утром познакомился с главой администрации района, заботы у него те же, о которых говорил нам Алекс — укоренение жителей на новой (старой армянской) земле. Потом мы собрались и поехали в Цар.

Это было место, где собирались окрестные жители в минуту опасности, зная его неприступный характер. Это была крепость, но в отличие от крепостей — орлиных гнёзд на вершинах гор, Цар был достаточно вместительным, чтобы защитить испуганное многолюдье. Но прежде чем я мог бы понять всё это, мне предстояло еще одно — взобраться на головокружительную высоту. Я всё время повторял про себя пушкинский стих: «Отселе я вижу потоков рожденье.» И вправду отсюда берет начало река Тартар-Трту.

Наша «Нива» ревела и задирала нос, при этом надо было делать такие крутые повороты, что если не впишешься в них, полетишь в пропасть. Ко всему прочему занимала мысль: если все эти ручейки, обильно текущие навстречу, завтра замёрзнут, то никакая «Нива» не довезёт, может быть, только гусеничный трактор.

В самом Царе меня удивило как раз обилие воды. Страшно было ступить, не разбирая дороги, чтобы не провалиться по колено. Вокруг всё было голо, пустынно. Никаких величественных развалин, только несколько церквушек, сложенных из грубо наломанного камня, скреплённого известковым раствором. Всё великое прошлое Цара, о котором сообщают историки, исчезло.

Приметным оказалось лишь длинное школьное здание — без окон и дверей. Я зашёл внутрь и остановился пораженный. Всё оно было построено из хачкаров! Вот куда делось прошлое Цара! Использованы как строительный материал вандалами-азерами. Вот именно! Если нужен пример варварства — то он в Царе, эта школа. Интересно, что чувствовало азербайджанское «племя младое, незнакомое», ежедневно взирая на армянские крылатые кресты и на армянские письмена, в которых говорилось (они этого не понимали) о спасении, о милосердии, о доброте.

Я подошёл к самому краю обрыва. И снова вспомнилось:

Кавказ подо мною. Один в вышине

Стою над снегами у края стремнины.

Сложная — сложно-сочинённая и сложно-расчленённая — горная страна расстилалась передо мною. Меж ущелий серебряными нитями струились и сверкали реки. Легкие облака клубились и заполняли впадины. Орлов не видел, врать не стану. Так же, как не увидел следов присутствия человека.

Вот эта величественная красота повернула мой угол зрения, обратила меня к природе этих мест. Уже как одержимый турист, я прошел тот короткий тоннель и увидел бурную Трту и скалы, сжавшие её. И что действительно невозможно пройти вдоль реки: нет не то, что тропинки — негде ногу поставить. И гейзер я видел — гейзер как в долине гейзеров на Камчатке. Он бурлил и чмокал. И не нужно лететь на Дальний Восток, чтобы полюбоваться этой экзотикой. Достаточно прийти сюда, в Арцах, в Карвачар. Это будущим туристам на заметку.

Да, красива эта земля — дикой, первозданной и гордой красотой!

Ким Наумович Бакши, писатель, журналист, арменовед

Публикуется по: Ким Бакши. Духовные сокровища Арцаха.(Серия «Библиотека русско-армянского содружества») – М.: Книжный мир, 2012.

Фото Виктора Коноплева