«Наша Среда online» — С понедельника, после Вербного воскресенья, начинается Страстная неделя – последняя неделя Великого поста. Kак каждый день первой недели Великого поста имеет определенный обрядовый сценарий («борьба» и «начало»), так и каждый день последней недели имеет свои сюжеты, связанные с событиями жизни Иисуса Христа и, параллельно, с верованиями дохристианского периода. Армянский народ, как и народы Европы, отмечали традиционно оба обряда.

В понедельник принято заготавливать впрок муку, поэтому в каждом доме с утра женщины начинали молоть зерно. Помимо чисто практического значения, это был обязательный, а значит и ритуальный помол. Мужчины чистили и приводили в порядок пахотные орудия.

Вторник в церкви разыгрывается Евангельская притча о Пяти мудрых и пяти неразумных девах, которые «взявши светильники свои, вышли навстречу жениху, но неразумные не взяли с собою масла и поэтому не успели встретить Иисуса с зажженными светильниками»[1].

В армянской церкви эта притча частично разыгрывалась. Составляли 10 записок, на пяти из которых было написано «мудрые», а на остальных – «глупые». Отбирали 10 мальчиков, которые вытягивали жребий. Мудрых хвалили, а глупых ругали.

Среда была довольно загруженным днем, посвященным уничтожению всякой нечисти. Важно было кипятить воду. Убирали квартиру, мыли посуду, чистили хлев, обязательно купались. Поскольку всю нечисть надо было уничтожить, поэтому опять повторяли обряды, связанные с символическим растиранием, уничтожением насекомых. Обычно терли небольшие плоские камни друг о друга, «перемалывая» вредителей урожая, приговаривая: «Сгинь, сгинь мышь! Сгинь, сгинь блоха!» и т.п.

Как вид «борьбы», в одеяло роженицы втыкали иголки, порог перегораживали кочергой, верили, что металл своей прочностью способен сопротивлению от нечисти. В дом на ночь вносили колючие ветки шиповника как оберег. Если решали в будущем принести в жертву ягненка или козлика, то в этот день метили их ухо или ноздрю, нашептывая животному заговор от болезней и порчи.

Страстной четверг – день Тайной вечери. В церкви совершался обряд Омовения ног. Женщины с утра сбивали масло, хотя в иные дни Великого поста был запрет. Принято было на маслобойку сажать полного ребенка, чтобы масла было вдоволь, а под маслобойку подкладывали кочергу, чтобы отвратить чертей. Немного масла несли в церковь для благословения.

Освященное масло нельзя держать в ладони. Священник ставит его на тыльную сторону ладони. Небольшие комочки масла раздают членам семьи, а те наносят на глаза и больные части тела, опускают в маслобойку. Девушки, некогда, обязательно шли на поля, к родникам собирать съедобные травы, особенно мяту. Также в некоторых регионах обязательно посещали кладбище и раздавали пятнадцать хлебов – «четное число и одно».

Мужчины сажали деревья, считая этот день удачным для плодоношения. Если дерево долгое время не плодоносило, то повторялся новогодний обряд его «запугивания». Хозяин замахивался топором, чтобы его срубить, а сосед заступался.

У русских по количеству и разнообразию обычаев из всех дней поста выделялся четверг на Страстной неделе, называвшийся Великим или Чистым. В большинстве эти обряды были очистительного, профилактического и предупредительного характера. Наиболее распространенным и характерным было очищение водой – умывание, обливание, иногда, купание. Это надо было делать рано утром до восхода солнца. Принято было также опускать в воду серебро, чтобы увеличить целебные свойства воды.

В четверг начиналась основная подготовка к Пасхе – убирали избу, мыли посуду, стирали одежду, обметали углы комнат. Русские и армяне шелухой от лука красили яйца для домочадцев, храня их до разговения в субботу.

«В Вологодской губернии специально в Чистый четверг ходили в лес за можжевельником, зажигали его в избе на сковороде и все окуривали; перешагивали, а иногда и перескакивали через горящий можжевельник (или вереск), чтобы избавиться от грехов и не болеть»[2]. Колючий можжевельник был эквивалентом шиповника в обычаях армян.

В то время как армяне придавали большое значение целебной силе освященного масла, у русских был распространен обычай приготовления так называемой четверговой соли. Было несколько способов: соль обертывали в холст и обжигали в печи или просто на ночь ставили хлеб и соль, потом их хранили как лекарство чуть ли не от всех болезней, давали скоту, чтобы спасти от сглаза.

Другим важным обрядом у русских было очерчивание круга. Так, хозяин обходил дом и двор с иконой или скакал верхом на палке, ухвате или кочерге, сопровождая обход заговором.

В Западной Европе не умывались, не причесывались. Этот запрет, в отличие от русских, был и у армян. Чтобы быть здоровыми, ели крапиву.

<…>

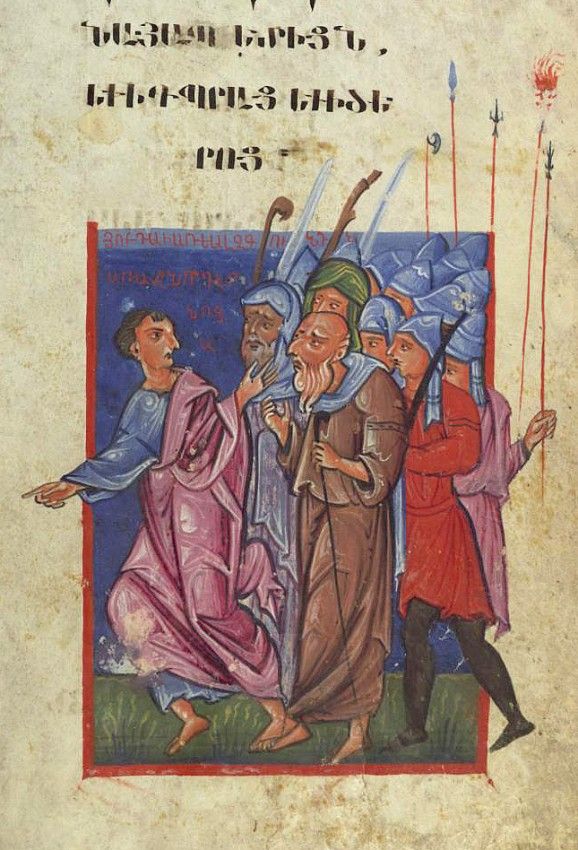

Страстная пятница – самый траурный день для христиан всего мира. По преданию, Иисуса арестовали вечером в четверг, но народ узнает лишь в пятницу о предательстве Иуды. Армяне часто эту пятницу называли «иудина пятница». Согласно верованиям, кузнецам в этот день нельзя работать, поскольку гвозди для распятия Иисуса были изготовлены в этот день, и если он будет работать, то прибавится количество гвоздей. Кузнецы не работали также потому, что молотком были прибиты гвозди распятому Иисусу.

По легенде, для распятия изготовили 5 гвоздей: один для груди, два для рук и два для ног. Но утром, до распятия, там прошел пастух, увидел рассыпанные гвозди и один положил в карман. Когда началась расправа над Иисусом, то увидели, что не хватает одного гвоздя для ног, начали искать, но не нашли. Видя, что нет выхода, ступни поставили друг на друга и прибили[3].

Во всех регионах Армении в пятницу особенно важна была роль кузнецов. Хотя они в этот день не работали, но рано утром шли в кузницу и ударяли три или семь раз по наковальне. Считалось, что этим актом укрепляют цепи царевича Артавазда, который, согласно мифу, был закован в цепи и пребывает в пещере в подземелье. Две волшебные собаки лижут его цепи, и к Страстной пятнице (вариант – Навасард) цепи утончаются и их надо закрепить. Если Артавазд выйдет на белый свет, то мир сокрушится.

В регионе Джавахк в ночь с четверга на пятницу кузнецы молча шли в кузницу, так же молча, стоя на одной ноге, ковали маленькие колечки – обереги и браслеты. Металл они собирали с территорий семи крепостей. На следующее утро они шли к церкви, становились у дверей и так же молча продавали. Обычно колечки пришивали красными и зелеными нитками на спину курточек мальчиков, как оберег от молний, а девочкам надевали браслеты и нашивали колечки на рукава одежды от сглаза.

Поскольку пятница была днем предательства Иуды за тридцать серебренников, то были запреты давать и брать деньги, а также прясть.

Запрещалось тесать полено, так как из него был изготовлен крест.

Нельзя было осенять себя крестным знамением, так как Христос в это время был распят. Но обязательно надо было шить, так как иглой «выкалывали» глаза Иуде. Если не шили, то детям давали листок бумаги, который надо было многократно колоть иголкой. Поскольку уксус на губке, воткнутой на копье, подносили воины к лицу Иисуса, то в этот день рекомендовалось есть кислую и горькую пищу, отваривать колючую зелень.

Так как Иисуса хлестали колючей травой, то надо было нейтрализовать колючесть. Девушки шли в горы кривым ножом выкорчевывать жесткие корни растений – выкалывать глаза Иуде. Мужчины должны были обязательно проложить первую борозду – копать острием землю. Пожилые женщины обвязывали цветными нитками яйца от сглаза. Все эти действия указывают на веру в заразительную магию.

<…>

В Страстную ночь большинство армянского населения сел проводило в церквах в плаче и стенаниях. Священник возвещал о распятии Иисуса Христа. В это время в церкви тушили свечи, все погружалось во мрак. Ювелиры несли с собой в церковь кусочки стали и молоточек. Во время гашения свечей, в темноте, ювелиры ударяли молотком по металлу для того, чтобы черти и злые духи увидели, что сталь прошла крещение. Впоследствии, из этой стали изготовляли кольца, серьги и подковы для лошадей[4].

Эмма Петросян,

доктор исторических наук, этнолог

- Евангелие от Матфея. Гл. 25.

- Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. М. 1979. С. 103.

- Հովսեփյան Հ. Նշվ. աշխ., Էջ 412 (Овсепян Ов. Армяне Карадага. Т.1. Ер., 2009. С. 412).

- Там же. С. 412–413.

Источник: Петросян Э.Х. – Праздники армян в контексте европейской культуры. Ер.: Тигран Мец, 2011.