СОЦИУМ

(Документально-исторический очерк)

Перевод с армянского Эринэ Бабаханян

«Имеющий Историю не может не оглядываться назад». Это слова Паруйра Севака. Один раз я уже использовала эту мысль в качестве эпиграфа, когда писала о творениях талантливого архитектора Рафаэла Исраеляна. И она была очень кстати и к месту, поскольку эти созданные в камне жемчужины зиждились на традициях армянской архитектуры. А те шли издалека, из глубины веков.

Не претендуя на открытие, скажу, что истоки как искусства, науки, литературы, так и национальной культуры, истории – и обратите внимание, истории в особенности, – кроются в незапамятных временах.

Игдир. 1905 год. Выстрел на городской площади. Что послужило его причиной?

И эту неожиданно повстречавшуюся мне тему я сочла приемлемым начать теми же словами поэта: «имеющий Историю не может не оглядываться назад». И вы меня поймёте: на сей раз поводом к тому, что я взялась за перо, был совершённый 102 года тому назад поступок одной личности – 23-летнего молодого человека. Об этом я совершенно случайно узнала во время будничной беседы с его дочерью – 85-летней Шогик Аветисян. И, поверьте, не смогла равнодушно пройти мимо, не только потому, что отец Шогик был отважным человеком и освободил своих соотечественников от тирании некоего беспощадного чиновника, и в тот момент это средство было единственно возможным, но и потому, что в начале 20-го века он был окружён многими дорогими для нас людьми: знаменитыми, любящими своё отечество, мудрыми и компетентными, оставившими немеркнущий след в нашей культуре, в военной и политической сферах: Ованес Туманян, Драстамат Канаян, Аветис Агаронян, Аветик Исаакян, Нжде, Никол Агбалян, Ованес Абелян… И наконец, это исторический период, пока не столь отдалённый от нас. Можно сказать, есть ещё живые свидетели того времени. Есть второе, третье поколения, которые по крови унаследовали от своих родителей – вместе со всем прочим – и прожитое ими время.

Жизнь моего героя, не столь долгая, была насыщена драматическими и трагическими событиями. Да, были взлёты, но и падений – уйма. И всё это совпало с тяжёлым периодом в истории армянского народа.

Начало 20-го века…

Забыть? Никак нельзя! Мы не имеем права. Пожалуй, моя тема неожиданностью и не была, а была напоминанием свыше о личности, чья жизнь целиком и полностью была посвящением армянскому народу.

Так как же мне теперь назвать моё повествование? Биографией? Запоздалым отголоском страданий, выпавших на долю народа, потерявшего в начале ХХ века страну, свой дом?

Запоздалым? Нет, ни в коем случае!

То, о чём собираюсь писать, имею право назвать и новым пробуждением живущей в умах и сердцах людей памяти о зле, причинённом армянскому народу, что удивительным образом – вместе с географическими названиями, родными горами и камнями, родниками и нивами, описаниями садов и кладовых, родным перезвоном церковных колоколов, печатными изданиями и письмами, да-да, письмами (!) – со всем этим передалось, как самое дорогое наследство, сначала второму поколению, а теперь уже и третьему, перенялось ими и стало их собственностью.Ведь известно, что и человеческая память – это ценность, она сила, дающая возможность иметь опору под ногами – землю, а если эта земля утеряна, тогда она – сила, способная её возвратить.

Тем не менее… В качестве заголовка вначале я выбрала слова главного героя этой истории, часто повторяемые им в безысходных ситуациях: «Моим Богом я считаю свою надежду», поскольку в его скитальческой жизни для него единственной опорой, даже превыше Бога, была надежда. Однако, всё глубже погружаясь в материал, я увидела, что эта история, от начала и до конца, до последней буквы олицетворяет собой борьбу против жестокости и насилия.

Забегая вперёд, скажу, что имя моего героя Паруйр, Паруйр Овсепович Арутюнян. Внук игдирца, кузнеца Аветиса, бóльшую часть своей жизни был вынужден жить под псевдонимом Липарит Аветисян, как многие революционеры, герои, без остатка отдающие себя служению родине, вынужденные поступать подобным образом в те злосчастные годы.

***

Переводчица Эринэ Бабаханян пригласила меня к себе домой. Познакомила со своей 85-летней мамой – тикин[1] Шогик. Густые, волнистые белые волосы очень шли к её вдумчивому лицу. Сидя напротив, она смотрела на меня таким взглядом, будто спрашивала: кто ты, что за человек?

Я огляделась вокруг, за стёклами книжного шкафа виднелось множество фотографий. То были старые фотографии. Ну, вы ведь знаете, что во многих домах эти фотографии, 80-летней, 100-летней, порой даже бóльшей давности, – самые дорогие семейные реликвии. На одной из них были изображены трое мужчин: двое сидели в креслах, один стоял. Сидящий слева привлёк моё внимание. С фотографии на меня глядел бесстрашный человек.

Бесстрашный? Да. Бесстрашный и довольно самоуверенный. С чего я взяла, что страх ему неведом? Не знаю, но при вгляде на его лицо мне вспомнились слова моей дорогой матери: «Нож занесёшь – и бровью не поведёт».

– Кто это? – спросила я.

– Мой папа, – ответила Шогик. – Каждый раз, возвращаясь из заключения, он смешил нас, совсем как прежде, будто ничего не случилось и это не ему пришлось перенестистолько страданий. Характер у него был очень стойкий, совершенно не менялся.

Она немного рассказала об отце. Кое-что я узнала о нём. Помолчали. Чуть позже я спросила:

– О вашем отце когда-либо писали?

– Что вы! Не то что не писать – даже вслух не произносили.

– Так значит, он так и остался за плотной завесой секретности!

(Во время этой беседы ни я, ни семья Шогик ещё не видели книги Эдварда Исабекяна «Игдир», которая впоследствии станет одним из приобретённых мною ценных документальных свидетельств.)

***

Должна признаться, что, собирая материал, я стала постепенно запутываться в нём. Был момент, когда и вовсе решила отказаться от мысли писать этот очерк. Однако поскольку, не раз сталкиваясь с подобными ситуациями, руководствовалась словами философа древнего мира Цицерона: «Человек должен научиться подчиняться самому себе и повиноваться своим решениям», то посему и продолжила работу.

Во всяком случае, не удивляйтесь, если заметите в моём изложении некоторую сумбурность. Ведь жизнь имеет множество разнообразных проявлений. Бывает, времена, события и даже чувства и состояния души непредсказуемо переплетаются друг с другом, и тогда стороннему человеку становится трудно разобраться в свалившемся на него обилии информации.

Пятьдесят лет тому назад наша семья жила на улице Абовяна, на самом верхнем этаже здания, находящегося на противоположной старому (чёрному) корпусу госуниверситета стороне. У нас был маленький балкон с видом на гору Масис. Соседка, тётя Армик (позже я узнáю, что она племянница Аветиса Агароняна) частенько стучала в нашу дверь, говоря: «Сегодня ясная погода, хочу с вашего балкона посмотреть на Арарат». Выходила на балкон и стояла там долго-долго, неподвижно. Однажды сказала: «У подножья Масиса моя родина – Игдир. Жаль, сегодня его не было видно, но много раз отсюда мне удавалось разглядеть».

Тогда только я поняла, почему она, возвращаясь с балкона, порой бывала радостной, а иногда – грустной. Действительно ли в радостные дни ей удавалось увидеть Игдир или она устремлялась туда душой?

Ровно через полвека, когда уже её не будет в живых, мне вспомнится Армик Агаронян и об этом я напомню её дочери, Лилик. И смогу убедиться, что неугасимая любовь её матери к Игдиру на все сто процентов передалась дочери, и узнáю об одном факте, касающемся моего героя. Факте, о котором ни от кого другого я не слышала. Об этом, однако, позже, во фрагменте «Свидетельство».

А теперь, мой читатель, прошу тебя вооружиться терпением. Представляю документы столетней давности относительно губернии Сурмалу–Игдир, почерпнутые мной из дашнакской газеты «Дрошак», издаваемой в Женеве, подшивку которой мне предоставил биофизик Цовак Авакян, заместитель председателя земляческого союза «Сурмалу–Игдир».

Июнь 1904 г., «Дрошак»

Губернатор Эчмиадзина Шмерлинг был самым рьяным членом комиссии, отбирающей поместья у церкви. В своём арменофобстве и подлости следуя примеру своего соседа – губернатора Богуславского, он даже превзошёл его: сотнями арестовывал армян-беженцев из Турции, порол их розгами, бессовестно дёргал стариков за волосы и бороды. До проблемы с поместьями Шмерлинг считался одним из обыкновенных губернаторов. Когда же возник вопрос об отправке Шмерлинга в Игдир и переводе губернатора Игдира Богуславского, как истинного палача, в Эчмиадзин, Шмерлинг свою «добропорядочность» сменил на крайнюю безнравственность, дабы в своей беспощадности превзойти достойного «коллегу» и сохранить в глазах правительства свой «начальственный» престиж…

А кто же такой Богуславский? На наш вопрос ответит статья, опубликованная в августе 1904 г. в «Дрошаке».

«Губернатор – полковник Богуславский, царь Сурмалу… – фактически перешёл на сторону турок, предал армян и шпионил в пользу нашего врага. Эта несчастная губерния вот уже в течение десяти лет не имела ни единого спокойного дня… Его назначили в эту губернию лишь потому, что ещё будучи в Карсе и Закатале, он прослыл жестокосердным и безжалостным управтелем, беспримерным взяточником и исключительным арменофобом. И обладая этими тремя свойствами, он всегда мог с их помощью преуспеть в этом злосчастном уголке российской империи. Его меч был остёр и рубил направо и налево. Должность губернатора Еревана занимал генерал Фрезе, который благодаря «влиянию» госпожи Богуславской… сильнейшим образом покровительствовал губернатору – мужу прелестной женщины. Фрезе покинул Ереван, но Богуславский продолжал оставаться на своей должности, поскольку новая, более высокая должность Фрезе идеально подходила для более мощной поддержки этого преступника, тем более что князю Голицыну были нужны «специалисты» по обрусению населения, подобные именно Богуславскому – верному, как пёс, и спесивому, как чиновник…».

Одна из статей «Дрошака» озаглавлена «Гиена Игдира» и начинается вопросом корреспондента: «Кем был Богуславский и почему его убрали?».

Он – губернатор Сурмалу свыше двенадцати лет: времена расцвета взяточничества, потери совести, падения нравов, деспотизма и тирании…

Ереванский губернатор Фрезе в 1894 г. отправился в Игдир для рассмотрения жалоб на Богуславского. В ту же ночь Богуславский распорядился разрушить только-только заложенный фундамент новой русской церкви и свалил это дело на армян, велел арестовать шестерых невиновных, двое из которых – Ваграм Абраамян и Арам Канаян (до того уже двое других Канаянов были им сосланы), не оправившись после жестоких побоев, скончались. Именно с этого дня Фрезе и сблизился с женой Богуславского и стал опорой и защитником для её мужа.

Хотя игдирцы все двенадцать лет жаловались на Богуславского, однако тогдашнему русскому режиму он был просто необходим. Целая губерния со стотысячным населением больше не могла сносить несправедливость. Приговор был приведён в исполнение личностью, в которой негодование сконцентрировалось в наибольшей степени. Гиена пала, получив пулю в лоб, и общественная совесть успокоилась.

Произошло это в 12 часов ночи 10 июля 1905 года. После этого события строгости усилились, однако вместе с ними рос ужас в сердцах должностных лиц и одновременно стал мужать духом армянин.

***

Несмотря на то, что и газета «Дрошак» в 1905-1907 гг. неоднократно обращалась к этому вопросу, всё-таки спросим: «Почему же «Дрошак» не называет имени личности, осуществившей приговор, в которой была сконцентрирована наибольшая мера этого негодования?».

Это – мой вопрос, и я понимаю, насколько он наивен. Ведь сделать его имя явным – означало предать мечу весь его род. Однако сегодня мы можем сказать: эта личность – глядящий с фотографии храбрец, который напомнил мне выражение «нож занесёшь – и бровью не поведёт». Этой личностью был внук игдирца, кузнеца Аветиса – Паруйр, с дочерью которого мы сидим в данный момент друг против друга, перенесясь мыслями в Игдир, на целое столетие назад. Она рассказывает о случае, будто только вчера происшедшем, а на самом деле мы так углубились в толщу времени, что, кажется, реально видим дедовский прекрасный сад, где ветки деревьев сгибаются под тяжестью разнообразных плодов, и вдыхаем аромат этого сада, который она ощущала, внимая рассказам своего отца.

Сразу возникает важный эпизод, без упоминания о котором невозможно продвинуться вперёд. Шогик говорит:

– Как-то папа по делу отправился в Тифлис, встретил там Симака[2]. Тот тогда занимался с двумя девушками – Варсеник и Еленой[3] – из богатой армянской семьи, вёл занятия по армянскому языку. Симак знал, что мой отец окончил московскую Лазаревскую семинарию. Увидев его, обрадовался, сообщил, что должен по важному делу ехать в Ереван, вернётся через два месяца, и попросил заменить его, позаниматься с его ученицами. Отец согласился, поскольку ему предстояло на некоторое время остаться в Тифлисе.

Одна из девушек – Варсеник, была довольно умной и очень красивой. Шли дни, уроки продвигались, но и… В то время у Паруйра в Игдире была семья: жена и две дочери, но ведь любовь ни у кого ничего не спрашивает. Варсеник – эта скромная и красивая девушка, завладела его сердцем. И это был перст судьбы.

Пройдут годы, и он, ещё не имея возможности быть рядом со своей возлюбленной, в своей жизни скитальца из разных стран напишет сотни писем Варсеник, которую он с нежностью звал Сеник. К счастью, эти письма сохранились. Из них мы узнáем, как в те годы на чужбине жил Паруйр, какую деятельность развивал, пока, наконец…

Раздел нашей истории, под названием «Эпистолярий» составлен из выписок из них.

***

Вернёмся теперь к сути вопроса, который стал началом этой документальной истории.

1905 год, Игдир, выстрел…

Нет, погодите! Ещё надо выяснить, как созревает, становится неизбежной необходимость террора? Когда принимается окончательное решение? Как можно обосновать ответ на этот вопрос? В этом мне помог один из наших великих – Никол Агбалян. Его статья, опубликованная в начале ХХ века, озаглавлена так: «Безвыходная ситуация¦[4]. Меткое определение. Так как же выбраться из неё? Вот его мнение:

«В армянонаселённых губерниях нет силы, которая смогла бы отвести разрушительную руку и продажный меч: все имеющиеся силы жаждут крови и имущества армянской нации и желают её уничтожения.

…Есть самоотверженные личности, однако их число весьма незначительно для воодушевления и защиты разбросанного и терроризированного народа».

Тогда с каких только сторон не подвергались нападениям армянские сёла и города! Будто мало было турок, курдов, чеченцев – ещё и русские чиновники, в свой черёд. Даже теперь, когда пытаешься представить себе ту ситуацию, сжимается сердце. Родители людей нашего поколения тоже жили в кольце, давящем и сжимающем со всех сторон. Понятно почему в то время наши соотечественники с удивлением вопрошали: «ведь русские – христиане, так зачем им назначать владыкой над другим христианским народом более жестоких, чем турки людей?» Голицын, Фрезе, Богуславский, Шмерлинг и… пошло-поехало…

Именно в такой ситуации в Игдире было решено избавить народ от жестокого губернатора. Выбор пал на Паруйра Арутюняна, который был известен как меткий стрелок, а прозвище у него было «Слепой Паруйр».

О своём отце рассказывает дочь, Шогик:

– Многие говорили, да и он сам подтверждал, что был метким стрелком. Хотя и прозвали его Слепым Паруйром, но когда со своими друзьями – Дро, Гегамом Атояном и другими они ходили на охоту, больше всего добычи приносил папа.

Отец мне рассказывал, что в молодости он становился спиной к цели и, глядя в зеркало него, с 50 метров сбивал горлышко бутыли[5].

Когда было решено, что убрать Богуславского предстоит Паруйру, он без колебания пообещал, что выстрелит прямо в рот этому зверюге. В тот момент он был человеком, который должен был обуздать… варвара ли? Нет! Он должен был обуздать жестокость, которая произвела разрушений в тысячекратно бóльшем размере, которая подвергала моральным и социальным лишениям, попирала человеческое достоинство трудолюбивого и образованного населения Сурмалу–Игдира.

А если вдруг он промахнётся? Ни у кого не вызывало сомнения, что тогда Богуславский уничтожит всю губернию. Ведь все двенадцать лет губернатор кичился тем, что он «от царя», имеет сильного заступника в лице царя Николая, объявлял себя богом Игдира.

Промахнуться нельзя было ни в коем случае, нужна была полная уверенность в этом. Посему было решено спланировать осуществление акции с трёх позиций, с крыш трёх домов.

Был безмятежный летний вечер. На крыше дома Арбака беззаботно спали два брата. Им было невдомёк, что их крыша выбрана главной позицией на пути игдирской гиены. Двое других – жаль, что Шогик не помнит их имён[6] – тоже заняли отведённые им места. И вот ровно в полночь издалека доносится звон колокольчиков: ставленник царя возвращается с пиршества в фаэтоне. Недавно, сидя за столом, где присутствовали и армянские должностные лица со своими жёнами, губернатор нагло хвастал: «Всех игдирцев запихну в бутыль и заткну её пробкой». Получила ли отпор его наглость, об этом узнаем позже, теперь же он гордый и самоуверенный, словно победоносец, откинувшись на спинку фаэтона, наслаждался своим всемогуществом, когда разразился выстрел – храбрый молодой человек попал прямо ему в рот, как и обещал. Гиена,бездыханная, рухнула наземь.

***

– Наконец! – говорю я, целиком погрузившись в ситуацию, однако считаю своим долгом успокоить тикин Шогик, чтобы из-за нашей беседы ей вдруг не стало плохо с сердцем. Однако она жестом руки даёт мне понять, что хочет рассказать о том дне полностью всё, что она слышала от старых игдирцев, и продолжает:

– Происшедшее сразу становится известно всей губернии. Люди ликуют, народ высыпает на улицы и площади. Паруйра поднимают на руки. Кричат: «Наш освободитель! Сынок наш дорогой!..». А от сидящей на пиршестве рядом с Богуславским женщины узнаю́т, что после его слов «всех игдирцев засуну в бутыль и закрою пробкой», женщина спросила: «А не боитесь, что бутыль лопнет?», и получила пренебрежительный ответ: «Этому не бывать!».

В тот момент радость в Игдире была безгранична, но и трезвая мысль не дремала: надо было спасать жизнь Паруйра.

Шогик продолжает:

– В Сурмалинской губернии были собраны деньги, и моего отца отправили в Европу. Однако как, каким образом – я не знаю. Всё держали в строгом секрете, чтобы его не поймали, чтобы скрыть его следы.

Так и было. Никто из тысячи людей не произнёс имени того, кто был исполнителем мести. Вместо Паруйра арестовали двух беззаботно спавших на крыше братьев, которых через год отпустили за отсутствием доказательств. Позже они не упускали случая, чтобы не посетовать: «Кто стрелял – а кого арестовали!».

Собранных денег оказалось довольно много. На них Паруйр в Румынии и Болгарии открыл армянские школы, где сам преподавал некоторые предметы. Были специально назначены люди, которые семью Паруйра, жену и двух дочерей, переправили в Румынию.

А любимая Сеник оставалась в Тбилиси…

***

Если б я была знакома со многими игдирцами или обратилась бы к ним специально, воображаю, как много свидетельств услышала бы, однако и того, что будет представлено в этом изложении, совсем не мало.

Свидетельство первое

(Беседа с дочерью Армик Агаронян – Лилик, геологом по профессии).

– Моя мать родилась в Игдире в 1909 г. (Игдирцы переселились оттуда в 1920 г.) По её описанию, Игдир был большим, красивым городом. Прекрасными были бульвар, здание школы, собственный сад, незабываемы прогулки в фаэтоне… Она говорила, что её брат привёз из Еревана и из Баку отборные саженцы и заложил настоящий, образцовый сад: деревья были посажены в ряды, словно выверенные по линейке.

Я прерываю её:

– Лилик, ты рассказываешь так, будто сама видела это.

– Это сродни виденному, – отвечает она, – моя мать всю свою жизнь, до самой смерти, обо всём этом вспоминала с любовью и тоской. И мне порой казалось, что я тоже всё видела, и видела давно…

Смеётся:

– Вспомнила один случай. Однажды мой дед заглянул в дом к тамошнему священнику, увидел, что семья сидит за столом – с шашлыком, с вином. Он удивился: как же так? Ведь сейчас пост! А возвратившись домой, жене наказал: «Мариам, больше никакого поста, накрывай нормальный стол!».

Лилик продолжает:

– Мама говорила, что они были уверены: тот, кто уехал из Игдира учиться в Европу, непременно вернётся. И они возвращались. С научными степенями. Однако у себя на родине работали простыми учителями. Вот почему в Сурмалинской губернии было так много образованных людей.

У Игдира был жестокий губернатор. Он вечно грозился: «я всех вас уничтожу, изведу под корень» и не знал, что ему самому придёт конец. Была сложена песня со словами, обращёнными к его жене (её я слышала только от Лилик):

Сестрица Лиза, сиди и плачь,

Твой Алабаш[7] умчался вскачь.

Дали по башке, на тот свет отправили.

В фаэтоне прибыл, в фургоне убрался прочь.

Моя соседка Армик училась в Ереванском сельхозинституте, стала высококвалифицированным педагогом, преподавательницей биологии. Однако в годы учёбы её чуть было не исключили из института: откуда-то узнали, что она племянница Аветиса Агароняна. Выйдя замуж, она сразу взяла фамилию мужа – Шагинян, иначе ещё какую-нибудь шутку сыграли бы с ней Советы, что и произошло с её братом в 1937-м из-за его фамилии и принадлежности к дашнакам.

В дополнение ко всему этому должна привести строки, взятые из биографических заметок Аветиса Агароняна: «Как только открыл я глаза – увидел Масис у наших дверей и его тень над моей головою».

Как отмечает он сам, неотразимой магией этой чудесной горы питалась его душа, как и душа Армик Агаронян, которая из далёкого далека, с нашего маленького балкона, сощурив глаза, видела Игдир, который есть и остаётся у подножья Масиса.

***

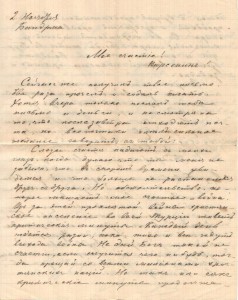

Как только я узнала, что возлюбленная Паруйра, Варсеник, мама Шогик до замужества и после получала от него много писем и они сохранились (какое чудо!), я испросила разрешения ознакомиться с ними. Внучка, Эринэ, принесла их мне. Большая стопка, больше двухсот конвертов. Вот почему этот фрагмент будет называться «Эпистолярий».

Письма столетней давности: пожелтевшие, протёршиеся на местах сгибов. Как ни старайся осторожно обращаться с ними, всё равно неотступно думаешь о том, что держишь в ладонях хрупкие воспоминания, и бережно кладёшь их на стол, пытаясь не повредить эти свидетельства.

Сколько раз эти сложенные вчетверо страницы вынимались из конвертов: сперва любимой девушкой, потом женой, детьми, а теперь и внуками! И зачастую так, чтобы чужой глаз не коснулся их. Какой психологически мучительный путь прошли и автор писем, и их адресат! И неясно, как случилось, что множество документов и писем были уничтожены, но эта стопка из начала XXвека дошла в наш XXI век, преодолев политические, партийные препоны, преследования дашнаков, обыски… Тем не менее, что такое сто лет для жизнестойкости фактов?!

Многие из писем не имеют обратного адреса, вероятно, они пересылались с оказией. В полученных по почте конспиративность тоже по возможности сохранена. Есть конверты, на которых стоит печать: «Вскрыто военной цензурой»…

Что за времена были, какие страдания терпел живущий на чужбине! И всё же о настроениях, социальном положении, о быте, о его любви и тоске, и наконец, о служении Липарита Аветисяна (он же Паруйр Арутюнян) своей партии – Дашнакцутюн, никто не поведает точнее и подробнее, чем отрывки из многочисленных его же рукой написанных писем.

Эпистолярий

□ Любимой девушке Сеник (Варсеник), из Игдира в Тифлис, до известного события.

«…Трудность лишь представляет вопрос о том, где я должен жить: в Тифлисе, у тебя, или же в Игдире? Другими словами, от чего я должен отказаться: от тебя или от нашего имущества в Игдире? Конечно, при необходимости пожертвую вторым. Но если ты, трезво поразмыслив, хотя бы пока согласишься, чтобы я был и здесь, и у тебя, приезжал бы и уезжал, вместо того чтобы кидаться направо-налево в поисках заработка, лучше использовать наши игдирские имения. Моя собственность – это дом, три магазина, четыре засеянные пашни, две водяные мельницы и сад…».

□ Первая страница письма отсутствует, обратный адрес – тоже. По сравнению с предыдущим письмом, содержание резко изменилось. Явно видно, что оно написано сразу после совершённой акции.

«Варсеник, постарайся, чтобы никто не узнал. Быть может, я надолго задержусь, так что письма пиши и вовсе простые. Душа моя, Варсо джан, делай, как твоему сердцу хочется, как ты пожелаешь, только не отчаивайся и не теряй надежды на хорошее будущее. Моя вторая и последняя любовь – это ты. Я буду твоим пленником и рабом, расшибусь в лепёшку, но ни за что и никогда не дам тебе разувериться!

…Я буду счастлив лишь тогда, когда ты будешь полностью доверять мне. Твой Паруйр».

□ Для Варсик.

«Агаронян уже вышел на свободу и должен перебраться в Полис, так что мои дела пойдут на лад. Летом я обязательно поеду в Полис. Надеюсь, что с помощью Агароняна нам с тобой удастся отправиться в Женеву. И никто больше не сумеет помешать нам жить и работать, например, в Америке или в Египте».

□ Обрывок письма, в котором сквозит отчаяние:

«Жизнь – это отрава, и я не могу больше продолжать пить её. Ни у кого нет права обвинять меня, потому что никто не поймёт, никому не известно, какой жизнью я жил и живу теперь. Скажу лишь одно: желаю удачи всем моим врагам и доброжелателям! Паруйр».

□ «Варсик джан, мои глаза уже не видят.

Сегодня 25-й день, как я ничего не вижу обоими глазами. Поехал в Полис, к врачу (лекарство, уколы). Если в Одессе есть видный окулист, тотчас напиши мне. Если мои глаза не исцелятся, что же мне тогда делать? Письмо пишу, не видя написанного». (Написано крупными буквами, карандашом).

□ Анталья, 4 января 1911 г.

«Варсо джан! Получил твоё последнее письмо, очень огорчился, что ты пока ещё не получила вторые 25 рублей. Надеюсь, что это письмо получишь тогда, когда уже разрешишься. Только сразу же мне напиши. Варсо джан, после того как мы с тобой разлучились, я ни разу тебя во сне не видел. А прямо в новогоднюю ночь ты мне приснилась…».

(Поразительно, но во время написания этого письма он ещё не знал, что именно в эту новогоднюю ночь родился их сын. – М.Г.)

□ 1911 г., март:

«Варсик джан, скоро выяснится, где мы с тобой встретимся: в Одессе, Полисе или в Сухуми? Это зависит от различных обстоятельств».

□ «…Если узнаю, что ты поступила моему написанному наперекор, скажу только одно:… покончу с собой. Теперь – как знаешь. После того, как это совершится, быть может, станешь сокрушаться». (В этом письме есть строгое предупреждение о соблюдении конспиративности.)

□ «Ах, Варсо джан, хоть бы ты была тут, взяла бы на минуту палку в руки, поколотила бы меня и уехала обратно!..».

□ Так много было у него забот, что пишет своей Варсик: «Молись, чтобы Бог дал мне ума, для того чтобы удачно выбраться из тысячи различного рода проблем. Пиши мне длинные письма – на восьми страницах».

□ 1911 г., 16 апреля, из письма не ясно, где он находится (подчёркнутые мною слова написаны по-русски. – Э.Б.).

«Варсо джан, вот что. Вчера здешняя полиция через Резиденцию главы епархии вызвала меня и сказала, что консул Эрзерума требует меня к себе. Меня приняли за какого-то Паруйра и хотят везти в Россию, как уголовного преступника. Служители Резиденции засвидетельствовали и я, в свою очередь, доказал, что я не подданный России и что они ошиблись. В Резиденции мне сказали: даже если бы ты был тем Паруйром, мы бы не сдали тебя русскому правительству. И таким образом эта проблема закрылась. Липарит Аветисян».

□ «Дорогая Варсеник! Надеюсь кое-откуда раздобыть денег. Вполне вероятно, что нам с тобой удастся встретиться, в каком-либо городе на берегу Чёрного моря.

Говорят, ребёнок очень хороший и красивый. Извёлся я! Ах, какое у меня горячее желание увидеть его!.. Липарит».

□ Для Варсик.

«…Возвращаясь с войны, Андраник неделю гостил в нашем доме, затем уехал в Тифлис. Паруйр».

□ Для Варсик.

«Не можешь представить, какое хорошее положение я создал для себя в этом городе (не пишет, в каком – М.Г.). 100 золотых дают мне лишь за руководство театром[8]. А за игру в 10 спектаклях в этом году получил 20 золотых».

□ «Дорогая Варсеник,

…Если ты в понедельник, в день написания твоего письма, не пошла на лекцию Агароняна, то поступила скверно. Вот посылаю тебе публикацию о нём, чтобы ты знала, насколько нехорошо ты поступила, если не пошла».

□ 2 мая.

«Варсеник джан (из содержания письма понятно, что оно написано из Александрополя):

…Ты уже отчаялась найти причину, чтобы завлечь меня в Ереван, теперь решила заманить Агароняном? Как будто мало моего желания увидеть моего сыночка. О! Я схожу с ума, как мне хочется увидеть моего птенчика, моё терпение просто иссякло. Пиши письма на восьми страницах».

□ (Письмо написано из Еревана, 16 февраля, год не отмечен):

«Варсеник джан, то, что ты барышня нехорошая, никто оспорить не может. Получила мою телеграмму и только через два дня пишешь мне письмо. А мне кажется, что написала даже позже двух дней. Сердце разрывается, когда думаю о моём птенчике. Надеюсь, не допустишь, чтобы он заболел ещё раз.

В Резиденции главы епархии я занимаю мирную должность. Под моим надзором находится 5-й сиротский дом.

Вложенную в письмо бумагу отнеси в «Горизонт», господину Симону Мкртчяну. Он даст тебе 25 рублей. На эти деньги купи для моего Грачика (моего Малыша) хороший велосипед.

Пиши письма на больших листах, длинные и обстоятельные. Напиши о себе…»

□ «…Хочу начать одно прекрасное дело: издавать еженедельную газету… По этому поводу поговорили с хозяином типографии. Остаётся решить вопрос бумаги, для чего Святейший хочет отправить меня в Тифлис. Если соберусь ехать, телеграфирую тебе на адрес твоего училища. Хорошо бы, чтобы твои не знали о моём приезде. Редактирование этой газеты возлагается на одного меня… Могу свихнуться от радости, как только начнём её издавать».

Отметим, что в своё время он в прессе публиковал множество статей под псевдонимом «Липарит Аветисян». Особенно нужно отметить сатирическую газету «Кармир Моцак» – «Красный комар» (1926-1927 гг.).

□ 28 октября 1913 г.[9]

«Варсик джан, пишу тебе из Полиса. Вчера выехал из Бухареста и сегодня добрался до Полиса. Может, ты и слыхала, что наш Заварян Симон скоропостижно скончался. Со всех сторон прибыли делегаты. А в качестве делегата от бухарестских армян приехал я. Его тело должны перевезти в Тифлис 2 ноября».

(В дополнение к этому грустному письму процитируем следующую выдержку из материалов по истории партии Дашнакцутюн: «В конце октября 1913 г. партия Дашнакцутюн скорбела по поводу скоропостижной смерти второго из своих главных основателей – Симона Заваряна (Полис), которого за его твёрдую приверженность моральным и идеологическим принципам прозвали «Народным Святым».

Заварян, изнурённый непрерывной работой и из-за своей самоотверженности, 28 октября 1913 г. внезапно скончался по дороге из своей скромной квартиры к зданию «Азатамарта».

От Полиса до Кавказа, куда было перевезено его тело, похороны Симона Заваряна переросли в непредвиденный и исключительный апофеоз».

Народный Святой – вот он, один из стоявших у истоков Дашнакцутюн людей. Их было много. Они поклялись быть всецело преданными общим идеям и до конца своей жизни остались верными этой клятве. В начале ХХ века из их среды выросло множество талантливых и незаменимых личностей в интеллектуальной, культурной и оборонной областях нашей страны).

□ 11 июня 1914 г., Вена:

«Варсик джан, если хочешь, чтобы моё зрение пошло на поправку, мне надо ещё три месяца провести в этом городе. Напиши, что говорят обо мне и что говоришь ты».

□ «…Вместе с Малышом тебе надо приехать из Тифлиса в Батуми. Я решил сперва поехать в Полис, но если жить там удобным не сочту, то – или в Трапезунд, либо в Кирасон, а нет – так в Самсун или даже в любое прибрежное место.

У меня другая цель – хочу, чтобы ты продолжила свою учёбу. Если тебе удастся приехать в Швейцарию, в этом случае сможем свидеться в любое время. Если же будет решено учиться в Одессе, я должен всячески постараться перебраться в Россию.

…Хочу сказать, пока мы с тобой не обсудим окончательно, как нам поступить, хорошо бы, чтобы наши расчёты хотя бы наполовину оставались в тайне.

…В Бога я не верю, иначе денно и нощно молился бы за здоровье Малыша. Мой Бог – моя надежда. Верю только в неё: а светоч моей надежды – ты, и тебе я верю. Ах! После целых двух лет страданий как жажду я увидеть дочерей – Розалию и Адду…[10] Скоро, скоро, скоро… Липарит».

□ 2 августа, Полис:

«Варсик джан! Не знаю, где ты: пишу, а ответа нет. Два месяца тому назад я написал из Вены письмо и прислал 50 рублей.

Готовится открытая война против Сербии и тайная – против России.

Боюсь, что мне придётся остаться в Вене. Приехал в Бухарест, отослал телеграмму в Одессу… Прибыл в Полис, отсюда послал телеграмму в Тифлис. Уже две недели – ответа нет. И здесь тоже ситуация ухудшилась, завтра возвращаюсь в Констанцу. Там пробуду до тех пор, пока не получу от тебя известий.

Если ты в Тифлисе, то немедленно отправляйся в Одессу… и телеграфируй мне оттуда, чтобы я приехал, ну а если ты не в Тифлисе, даже не знаю, что мне и делать.

Как бы то ни было, в этом году мы должны увидеться. Сразу напиши письмо».

□ «…Когда прибудешь в Полис, телеграфируй следующим образом: «Директору армянских училищ Липариту». Как получу телеграмму, приеду в Полис и заберу тебя в Бандерму (в одном из других писем – Пантрма).Помни всегда: единственный спаситель, хранящий мою жизнь, – надежда. Да, я не теряю надежды, что скоро увижу тебя и моего сына».

□ 26 сентября 1912 г.

«Сеник джан, письмо пошли по следующему адресу: Константинополь, редакция «Азатамарта», Липариту».

Из нескольких писем становится ясным, что еженедельная газета «Оризон» («Горизонт»), издаваемая в Тифлисе, и константинопольская газета «Азатамарт»[11], корреспондентом которой работал Паруйр, были родным очагом для него. Сохранились конверты «Горизонта», в которых Варсеник получала известия о Паруйре. Телеграммы отправлялись по этим же адресам.

□ 1913 г., Пантрма, Турция.

«Красивый город на берегу Мраморного моря, от Константинополя – 5 часов морем, на корабле. Имеет 30 000 населения, из которых 1200 – армяне. Я снял двухкомнатную квартиру, тебе очень понравится».

□ «Дорогая Сеник, многого написать не могу, только знай, что невероятно удивляюсь тому, что до сих пор жив остался. Твой Паруйр».

□ Нет даты, и обратный адрес отсутствует:

«…Ребёнка в русскую школу не отдавай и русскому языку не учи. Пока – только армянскому. Как жаль, что о Малыше ничего не пишешь. Довольно давно нет от тебя писем, вынужден был написать одному моему тифлисскому другу, ему всё известно, он студент из Европы, мы с ним как братья любим друг друга. Он обещал раздобыть сведения о тебе. Липарит».

Зрение опять ухудшилось, и он пишет крупными буквами, прося, чтобы и адресованные ему письма писались так же.

□ 1913 г., для Варсо.

«Ах, моя любимая! Историю моей жизни последних 4 лет и за 44 года не сумею пересказать тебе».

□ «…Есть только один способ избавиться от этого страшного состояния – самоубийство… однако умереть в этом положении, не сделав то, что является моим долгом, и того, что, быть может, смогу сделать… Нет!.. Я должен жить и свои надежды не должен унести с собой в могилу».

□ 14 марта 1913 г.

«Варсеник джан!

Не знаю которое, это, наверное, двадцатое письмо пишу я, и пока нет ответа. В последнее время с нашей почтой случилось два бедствия: первое – затонул один корабль, а на прошлой неделе на другом корабле занялся пожар. И хотя большого вреда не причинил, но почта целиком сгорела. Если твои письма были на этих кораблях, то они уничтожились, если нет – значит получу. А если ты нарочно не пишешь, дело твоё.

…Этот человек, через которого я послал деньги, по-русски не понимал, а русская почта Полиса не согласилась заполнить бланк перевода вместо него. И он через неделю возвратил мне деньги. Скоро я собираюсь поехать в Полис, и сам переведу тебе деньги. Получишь 60 рублей и 40 рублей – для расходов на дорогу, чтобы в конце мая приехать. А если не сумеешь приехать, то есть если не захочешь, это на твоей совести. Липарит».

□ 12 ноября.

«Драгоценная Варсеник джан! Оба твоих письма получил. Сколько раз тебе говорить, пиши хорошие письма, не лишай меня надежды. Думай о том, что для терпения у меня уже нет прежних сил…

Пишешь, что я не интересуюсь твоей жизнью и жизнью моего Малыша. Ах, Варсо джан, как ты можешь говорить такое?! Если б у тебя была возможность войти в моё нынешнее положение, в моё сердце, ты бы увидела, что оно изранено. Не могу в письме описать тебе перенесённые мной за эти годы страдания. Как мне тебе объяснить, дать понять, какие тут есть дела, среди каких людей я нахожусь и какие я создал отношения между мной и другими людьми? Причиной того, что я остался во всём этом аду, – деньги. Если б не эта материальная необеспеченность, я знал бы, что мне делать. Но ничего: довольно простой расчёт показывает, что после января мои семейные вопросы и проблемы с долгами полностью нормализуются…

…А ты войди в положение отца. Думаешь, только мать любит ребёнка, лишь только она мучается ради него?.. Горячие приветы и поцелуи. Навеки твой Паруйр».

Есть несколько писем, в которых Паруйр детально описывает, где они должны встретиться: в Полисе, Эрзеруме или Ерзнка… Трапезунд всегда есть про запас. Пишет адреса, пересылает деньги на дорожные расходы. Всё согласовано – с полпути Варсо должна ему телеграфировать, чтобы он встречал…

Рад невероятно: после долгой разлуки они должны, наконец, встретиться. Увидит своего сыночка, Малыша. Одно из писем он завершает так:

«О, моя душа! Благодарю тебя за твоё письмо, которое просто вдохнуло в меня жизнь. Ну, пока, миллион раз целую, твой Липарит». – И добавляет: «Не забудь, все мои письма уничтожь».

И за этим радостным письмом следует вот такое:

□ 3 декабря.

«Варсеник джан, сию минуту получил твоё письмо. Самый сильный удар для меня из всех до сих пор полученных. Этого я ожидал и с дрожью в руках раскрывал конверт. Я всегда думал, что твои родители запретят тебе приехать ко мне. И это предчувствие, что мучило меня два года, сегодня реализовалось…

Сейчас сижу один, в своём кабинете, у меня урок, но в класс не иду. Сердце обливается кровью, и без слёз я плачу. Ах! Что за это ад? Почему люди такие жестокосердные, почему не позволяют увидеть того, кто должен быть единственным хранителем моей жизни, почему не дают мне увидеть моё дитя?!.. »

«Есть одно единственное, что ты можешь сделать, если захочешь. Сделай это – и ты свободна. Я специально пошлю человека в Тифлис, отдай ему Малыша, пусть привезёт ко мне. Знаю, для тебя это будет очень тяжело, но умоляю, пожалей меня и пришли моего сына.

Вот что я говорю: если ребёнка не отправишь, я лично приеду в Тифлис, будь что будет… (А это означало, что его сразу арестуют. – М.Г.).

От бешенства почти схожу с ума, не соображаю, что пишу. Оставляю письмо недописанным, немного соберусь с мыслями, потом продолжу… »

И вот так – четыре страницы мелким почерком, и это письмо остаётся недоконченным, продолжения нет.

И, наконец, 10 августа 1917 г., как видно, забрезжил луч надежды.

Из Вены Паруйрпосылает красивую открытку с изображенной на ней лучезарной девушкой, держащей в руках письмо. В нижней части открытки напечатано «Радостная весть», а там, где обычно пишется письмо, всего два желанных слова: «Варсеник, еду…».

Прекрасно, что, как я узнала позже, для спасения этих писем Варсеник использовала распространённый метод: зарыла их в землю во влагонепроницаемом коробе.

***

Другие подробности жизни Паруйра–Липарита в эмиграции остались сокрытыми в не процитированных нами письмах. А теперь невольно возникает вопрос: «А потом? Что же произошло потом?».

Дочь Паруйра, Шогик, мне на удивление, имеет большое желание вновь встретиться и продолжить беседу, чему я безмерно рада и благодарна. В конце концов, однажды должно же всё быть высказано целиком. Ведь то, что перенёс в своей жизни отец, оставило глубокий след в душе его дочери. И она рассказывает подряд, вперемешку всё, что вспоминается, не заботясь о соблюдении хронологического порядка.

Ведь с того самого дня, как она в последний раз видела отца, прошло долгих 70 лет!

– Прекрасно помню всё, но часто думаю, как же недолго довелось мне видеть отца, – говорит она. А я вот думаю, это именно тот случай, когда нас всё время тянет возвратиться к началу, к человеческой памяти – единственно верному пути, на котором можно вновь обрести национальное, традиционное, утерянное. И мы обе упорно продолжаем начатое нами.

Мой читатель, признаю́сь, что всё это я записываю с болью в сердце, поскольку услышанное мною – биография не одного отдельного человека, а целого народа – сплетение всех бедствий, выпавших на долю армян, в котором редко проскальзывали лучи света.

Вот, пожалуйста, давняя история, происшедшая в Игдире. До рождения Шогик ещё было очень далеко, когда младший брат Паруйра, Аветис, подвергся избиению при игре в бильярд. Он вернулся домой, пожаловался старшему брату, сказав, что его избили. Паруйр отправился в биллиардную: «Кто это моего брата избил?» – «Тысяча извинений, Паруйр джан, – отвечают ему, – если бы мы знали, что он твой брат…».

– Впоследствии, во времена Советов, – продолжает Шогик, – моего дядю, бедного Аветиса, из-за моего отца-дашнака сослали в Среднюю Азию. А возвратился он через долгих двадцать лет, и с расшатанным уже здоровьем. Очень мало прожил на свободе.

***

– Характер у моего отца был очень хороший, – говорит Шогик. – На свадьбах его выбирали тамадой. Хоть я и маленькая была, но как сейчас помню свадьбу Усика Пахлавуни. Все радовались и смеялись. Что за веселье было! Мой отец обладал юмористическим и сатирическим даром[12]. Произнося тост, экспромтом сочинял стихи. Порой и не будучи знакомым с гостем, узнав у сидящих рядом пару фактов, так, такой тост произносил в его честь, что все удивлялись. Весёлый хохот на этой свадьбе до сих пор звучит в моих ушах. Как же в нём столько радости сохранилось! Ведь сколько лет – вдали от семьи, в изгнании в Европе, в разных странах, потом – ссылки, сперва в Астрахань, затем в Южный Казахстан…

(Между прочим, Паруйр был близок с Ованесом Туманяном, в Тбилиси часто останавливался у него в Вернатуне. И когда это совпадало с каким-либо застольем, Туманян, который слыл исключительным тамадой, отказывался со словами: «Поскольку здесь Паруйр, он прекрасно справится с ролью руководителя стола, ему это не впервой»).

Прошли годы. Усик скончался. Мы с моей неразлучной подругой Тамарой пошли на похороны. Жена Усика, Кнарик, отнеслась к нам невероятно тёпло: «Шогик джан, – сказала она, – если бы не твой отец, наш любимый дядя Паруйр[13], мы бы не смогли сыграть нашу свадьбу». И рассказала, что это празднество организовал мой папа, предоставил деньги, чтобы эта оставившая яркие воспоминания, весёлая свадьба смогла состояться.

Я прерываю её:

– Шогик, отдохните немного.

А она:

– Нет, погодите, кое-что вспомнила, не забыть бы.

Мы – моя мама, брат Грачик (папин Малыш) и я были в Мегри. Отец опять был арестован. Моя мама работала там стоматологом. Меня отводила в детский сад, а сама шла на работу. Дети пели, декламировали, а я стояла себе в сторонке. Заведующая, Маня Будумян (так хорошо помню её!) подошла ко мне и говорит: «Деточка, скажи и ты хоть что-нибудь». Я пошла, встала посредине комнаты и выступила не один раз, а дважды: сперва спела «Мер Айреник»[14]:

«Растоптана лихим врагом,

Глумящимся над честью,

Шлёт родина сынов на бой,

Во имя гневной мести.

Бездольная! Немало лет

В оковах, как в темнице,

Но волей смелых сыновей

Она освободится…»

Завершив пение «Нашей отчизны», продолжила своё выступление декламированием стихотворения «По берегам матери-реки Аракс». Заведующая взволновано спросила: «Кто тебя этому научил?» – «Мой папа», – ответила я. Она пришла к моей маме: «Чему вы ребёнка учите? Если узнáют, и нам плохо придётся, и вам не сдобровать».

Помню и другое. Мы в Кировакане. Я была школьницей. Проходила мимо здания тюрьмы. Окно было довольно низким, я подошла, пригнулась и стала смотреть. Ой, что это?! Мой папочка стоит напротив окна. Увидел меня, забеспокоился: «Быстрее, иди домой, беги, а то и тебя поймают». Не знаю почему, слово «поймают» он всегда говорил на игдирском диалекте. И я убежала.

И опять, мы были в Кировакане, когда его освободили из тюрьмы, он собрал моих одноклассников и стал обучать их песням Комитаса – четырёхголосным. Отец обожал Комитаса и был без ума от детей. Этот случай, о котором я сейчас рассказываю, по всей вероятности, произошёл, когда он только что вернулся из Болгарии, где жил в какой-то хорошей гостинице. Нам, детям, он рассказывал, что там на стенах, на полу и даже на потолке были кнопки, на какую нажмёшь – начинает литься вода. «Папочка, неужели и с потолка?» – «Да, да, не шучу, правду говорю: со стен, с потолка, отовсюду». Мы визжали, представляя эту чудесную картину, и отец ликовал вместе с нами.

***

В годы первой Республики, когда Никол Агбалян был наркомом просвещения, Паруйр Арутюнян, он же Липарит Аветисян, был дашнакским комиссаром в Джалалоглы (ныне Степанаван). Люди страшно пугались слова «дашнак». А жаль. Это часть истории армянского народа, неразрывная часть, отношение к которой, в частности со стороны находящегося у власти правительства, в разные времена было различным. Вспомним самый последний пример, когда Левон Тер-Петросян 28 декабря 1994 г. по телевидению, засучив рукава, объявил о прекращении деятельности АРФД. То было унизительное и угнетающее,жуткоезаявление.

Кромсать историю нельзя.

История со всеми своими страницами побед и поражений – неувядающий учебник для любого народа, самое ценное достояние нации. Победами следует гордиться, а из поражений и ошибок, которых мы, к сожалению, совершаем немало, надо извлекать уроки. Следовательно, я не могу продолжить, не процитировав мнение одного из наших великих, а именно Никола Агбаляна, о партии Дашнакцутюн.

«Её дело вошло в историю, и никакая человеческая сила не может стереть страницы, вписанные ею в нашу историю самоотверженностью и кровью.

…Когда и мы, и наши противники сойдём в могилу и земля на ней порастёт травой, тогда возникнут новые Армяне, «которые не осквернили своих уст проклятием[15]», и они напишут о партии Дашнакцутюн и о её деле.

…Только совсем небольшое число людей с мощным национальным сознанием может пожертвовать всем во имя того, чтобы остаться армянином».

Эти строки Никол Агбалян написал в 1921 г. по поводу тридцатилетия партии Дашнакцутюн. С тех пор прошло 117 лет – солидный возраст для действующей партии. Насколько я поняла, сопоставляя собранные мной факты, Паруйр Арутюнян–Липарит Аветисян был одним из преданных членов этой партии. Слова, сказанные его дочерью Шогик, – доказательство этому: «всё – для своей нации, лишь бы народу было хорошо. А семья – мы… ну мы и так были, существовали…».

Прежде чем продолжить, надо сказать, что битва дашнаков за армянский народ и Армению была неравной.И более того – слишком неравной.

В конце XIX века и в начале XX Армения стала средоточием столкновений интересов различных наций и народов, она была окружена врагами почти со всех четырёх сторон: вдобавок изнутри её точили, подобно личинкам моли, российские чиновники-армяноненавистники. В таких условиях, какими бы отважными и преданными они ни были, сколько бы души и сердца ни вкладывали, всё равно…

И в этой ситуации мы потеряли страну и народ. И сейчас должны думать о том, как этот клочок покрепче удержать, поскольку обстановка почти не изменилась. Существуют и интересы чужих, и блокада, и разваленная экономика…

***

Вернёмся к личной жизни Паруйра. В 1911 г. он получил, наконец, согласие своей первой жены на развод, и они с Варсеник поженились. Рассказывает Шогик:

– Мой папа был видный, очень красивый. Мама моя была влюблена в него. Родился мой брат, Грачья. После этого – вновь заграница по различным заданиям партии, опять работа в армянских школах Западной Армении.

Я родилась в 1921 г., моего отца тогда не было в Тифлисе. Меня крестили, назвали Элеонорой. Он возвратился и опешил: как так, моя дочь и без армянского имени?! Отправился в Баку, привёз священника, игдирца Тер-Никола. И меня крестили заново. У них у обоих были прекрасные голоса. Когда я выросла, мне рассказали, сколько песен да веселья было на моих крестинах. И назвали меня Шогер, Шогер Паруйровна Аветисян.

– А почему Аветисян, – спрашиваю, – ведь его настоящая фамилия Арутюнян?

– Как знать, может, ему казалось, что под его псевдонимом нам жить будет надёжнее, – с сомнением в голосе отвечает Шогик. – Не помню, говорила ли я, – добавляет она, – что мой папа подписывал свои статьи, опубликованные в различных газетах, именем «Липарит Аветисян»?

***

– Арно Бабаджанян – сын сестры моего отца. Мы одногодки. Арно родился 21 января 1921 г.После смерти Ленина отец Арно попросил в Ереванском загсе поменять дату на22-е, чтобы не совпадало с днём смерти вождя и впоследствии не мешало дню его памяти («Подумаешь!» – усмехается себе под нос Шогик). Но времена были непростые, и соседи могли просто донести, что в день всенародного траура у Бабаджанянов веселье в доме.

– У моей матери было много молока, – говорит она, – а у матери Арно его не хватало. Мать с ребёнком привезли в Тифлис. Около года моя мама кормила нас обоих. Фактически, Арно не только сын моей тёти, но и молочным братом мне приходится. Он очень любил мою маму. Впрочем, как и вся их семья. Когда мы оба подросли и наша семья уже была в Ереване, мой папа купил велосипед сперва для Арно, а уже потом и для меня. По папиному мнению, для ребёнка велосипед – самая любимая и полезная игрушка. Я настолько привязалась к этому виду спорта, что впоследствии, в годы учёбы в политехническом институте, участвовала в велосипедных походах и соревнованиях. Много раз падала, расшибалась, но после, оправившись, опять садилась на велосипед.

На днях смотрела передачу по телевизору, посвящённую 85-летию со дня рождения Арно, и очень удивилась, когда сказали, что в его семье не было музыкантов, но, тем не менее, он стал великим музыкантом. Кто сказал, что не было?! Во-первых, у моего папы был изумительный голос, он играл на нескольких музыкальных инструментах: на таре[16], мандолине, свирели и прекрасно отбивал такт на дооле[17]. Отец Арно чудесно играл на свирели. Его «Дле яман» восхищал слушателей. Бесспорно, Арно превзошёл всех. Он стал гордостью не только нашего рода, но и всей нации.

Когда Шогик завершила свой рассказ, я – единственный слушатель, сказала:

– Спасибо вам, как хорошо было сегодня: наша беседа целиком была посвящена нашему великому и любимому Арно Бабаджаняну.

***

На моём подоконнике этой зимой расцвели четыре растения. Вы не представляете, какое это утешение, когда за письменным столом рождается подобная статья. Как-то, когда я передвигала горшок с напоминающим серьгу ярко-красным цветком, оторвалась маленькая веточка, а на ней – два бутона. Я расстроилась, но рука не поднялась выкинуть её, посадила в землю в том же горшке. Каждый раз, поливая, внимательно следила за состоянием растения, хоть и боялась, что оно высохнет. И действительно, сначала опали бутоны, затем пожелтели и осыпались листья. Растение превратилось в сухую хворостинку. Однажды уже потянулась, чтобы выдернуть из земли, но передумала: ладно, пускай останется.

Прошли дни. И что я вижу: «хворостинка» собралась зазеленеть! Я заметила малюсенькие набухающие почки. Не поверила глазам своим, надела очки и стала внимательно разглядывать – что за чудо произошло! Ошарашенно смотрю на них. На дворе стоял невыносимо холодный декабрь 2006 года. Как много сокрытых сил было в этой хворостинке размером с Дюймовочку!

А теперь сижу и размышляю: если в эту малюсенькую, оторванную от матери веточку природой вложено столько силы, умения выжить и любви к жизни, то у человека, потерявшего дом, имущество, храм, страну, родителей, пшеничные поля, какое великое желание будет вернуть всё это! Признаки возрождения моего растения настолько воодушевили меня, что я возобновила свою прерванную работу.

***

Второе свидетельство

Рассказывает профессор Цовак Авакян, биофизик, вице-президент земляческого союза «Сурмалу–Игдир»:

– Игдирцы иммигрировали в 1920 году. Мои родители и брат моей матери обосновались в Ереване, в доме номер 11 по улице Азизбекова. Жили в оштукатуренной глиной маленькой комнате, под которой находился подвал. В этом доме мы и родились: сестра Цовик в 1920 и я – в 1926 году.

Этого глинобитного дома теперь уже нет, он разрушен наводнением.

Наш квартал был турецким, а наш двор, который был довольно большим, в основном был заселён турками.

Мне было 9 лет, когда отец отвёл меня в подвал, зажёг лампаду и сказал: «Цовак, из Игдира мы почти ничего не забрали. Видишь эту книгу? Вот её взяли, это – «Искры» Раффи. Спустишься сюда, зажжёшь светильник и будешь читать». Между прочим, позже я узнал, что мой отец весь путь переселения прошёл с привязанной к животу этой толстой книгой – для надёжности. Эта книга, «Искры» Раффи – экземпляр одного из её первых изданий (типография мхитаристов Вены, 1898 г.), стала моим учебником патриотизма. Она хранится теперь в нашем доме.Поскольку в то время Раффи был запрещённым писателем, я, как и наказал мне мой отец, прочитал её тайно, при свете лампады.

Случалось, отец выходил из дому специально для того, чтобы отыскать игдирцев. Порой возвращался очень весёлым: говорил, что встретил Егию, Айко, был очень рад, что они живы-здоровы.

По субботам или воскресеньям в нашем доме собирались игдирцы, рассказывали о хороших и плохих днях своей губернии. Разговоры были о том, каких героев и талантливых людей дал их Сурмалу–Игдир. Среди упоминаемых непременно присутствовали имена Дро, Агароняна, Слепого Паруйра. Я много раз слышал их рассказы о Богуславском – об этом мерзавце. Он был настоящим кровопийцей, который в губернии постоянно разжигал межнациональные распри.

Помню, как возмущались пожилые игдирцы, когда кто-нибудь упоминал наглое заявление Богуславского во время пиршества. Моя мать, которая находилась тут же, в комнате, и никогда не произносила ни слова, тут не выдерживала: «Ну и катись, будь ты проклят. В бутыль хотел наш народ запихнуть?!». А кто-либо из мужчин добавлял: «охотничьим ружьём, да с шешмой[18]…».

Вспоминая историю устранения Богуславского, никаких других выражений не употребляли.

По правде говоря, все беседы велись тайно, приглушённым голосом, так, чтобы и стены не услышали. Может, это тоже способствовало тому, что моя детская душа впитала в себя всё это и ещё глубже стала и любовь к Игдиру, ко всей нашей губернии, и боль от его утраты.

На этом он завершил своё свидетельство. Наша беседа проходила в кабинете Цовака Авакяна в Институте физики имени Алиханяна, где мне сразу бросились в глаза висевшие на стене старые фотографии.

Вот его отец, ученик игдирской приходской школы. А вот под деревьями школьного двора оркестр, во втором ряду – Минас Авакян, отец Цовака. Играет на свирели. Минас в 1920 году воевал в группе КерÔ и по его рекомендации примкнул к санитарному отряду. На одной из фотографий – семь его солдат, с ружьями и нарукавными повязками красного креста. Один из них – Минас Авакян. Это фото есть в книге «Армянские добровольцы». И последнийснимок – фотография семейства: 17 человек, в центре – бабушка. (Между прочим, среди этих фотографий есть и фото Арно – сына сестры Паруйра).

В 1920 году, вместе с сегодня уже 109-летними «Искрами» иммигрировала на Родину и «Книга рождений», в которой зарегистрированы родители Цовака. Настолько важное значение они придавали факту своего появления на свет в родном Игдире, что рукописный журнал сдали на хранение в государственный архив Республики Армения.

И наконец, ещё одна трагическая дата. В 1941 году Минас Авакян был сослан в Среднюю Азию. Возвратился через двенадцать лет, после смерти Сталина.

О времена, когда царствовали несправедливость и жестокость!

***

Сегодня вновь посетила я Шогик Аветисян. Она сидела в кресле с колёсиками (два года тому назад она сломала одну ногу, после этого, через год, вторую, в этом году ещё и добавился перелом руки).

Увидя меня, она обрадовалась, будто ждала. Наверное, есть что-то, о чём она мне ещё не рассказала. Она отложила книгу, которую держала в руках, и маленькую лупу, что когда-то употреблял её отец. Я сказала:

– Интересно, о чём поведаете сегодня?

А она:

– Знаете, о чём я вспомнила сегодня? Когда мой отец был безработным, он повязывал фартук и готовил обед. Говорил: «После работы Варсеник вернётся, обрадуется». А мне строго наказывал подальше держать голову, когда что-то буду жарить, готовя еду, чтобы в глаза не попали брызги от кипящего масла. Он был очень внимательным ко всему, что касалось зрения… Да, не забыть бы. Когда мой отец работал в сфере образования, слова «письменность», «литература» часто склонялись в нашем доме. Он прекрасно знал русский язык, наравне с армянским, говорил так же хорошо, как по-армянски[19].

Это было до 1937 года. Моего папу пригласили в газету «Коммунист», предложили работу. Редактор газеты стал расспрашивать о том, где отец учился, какие статьи опубликовал. Остался доволен ответами. «Вы приняты, – резюмировал редактор, и задал последний вопрос. – Вы, конечно же, коммунист?» – «Нет, – ответил отец. – Я дашнак». На работу его не приняли. Вместо него взяли другого человека, которого спустя недолгое время тоже сослали.

Шогик сказала «тоже», интересно, что она имела в виду?.. Потом уже разговор об этом не продолжился.

В то время Шогик была школьницей.

– Я училась в школе имени Шаумяна. Дочь Нжде была на два класса старше меня. Звали её Лилик, Лилик Дадаян. Бедняга, своей фамилии даже не носила. («А разве у вас не то же самое?», – с горечью подумала я). Лилик всё время исключали из школы, хотя она прекрасно училась. Помню, какому преследованию и осмеянию подвергалась она. Завидя её в коридоре, на неё набрасывались со словами: «Опять пришла, дочь врага народа». Я, зная из разговоров в нашем доме, каким великим и благородным человеком считал Нжде мой папа, с болью в сердце переживала страдания бедной девочки. «Он не просто Гарегин Нжде, а Воскегин Нжде[20]» – часто приговарил мой отец. Помню, двое одноклассников Лилик защищали её: Грачья Ованесян, ставший впоследствии поэтом, и Мгендак Меликян – будущий философ, проректор госуниверситета.

Мой папа был знаком с мамой Лилик со времён своих встреч с Нжде. Впоследствии, когда Нжде был заключён в тюрьму, отец помогал им, относил продукты, запасы на зиму. Однажды летом вместе с папой мы пошли на улицу Гнуни, где они жили в полуподвальном помещении. Входная дверь находилась довольно низко, в углублении, её расположение было не очень удобным. Мать Лилик открыла окно, и отец передавал ей арбузы через это низкое окошко. Мне это ярко запомнилось.

***

…А в последний раз…

Было время летних каникул. Я гостила в Кировакане, в доме у моей подруги. Из Еревана приехал папа. «Доченька, – сказал он, – приехал повидать тебя, ведь меня могут неожиданно арестовать». Он так спокойно всё это произнёс, что мне показалось, будто он по своему обыкновению пошутил. В этот день он привёз целую арбу с едой: фрукты, овощи. Мать моей подруги спросила: «Паруйр, зачем так много привёз?». Из их разговора я поняла, что папу вызвали в КГБ, потребовали, чтобы он сказал, где находится Саак Торосян[21]. А он ответил, что не знает, а если б и знал, то всё равно бы не сказал.

Когда я вернулась в Ереван, отца дома не было. «Где папа?» – спросила я маму. – «Увели», – ответила она и больше ничего не добавила.

Шёл 1937 год…

***

Старый Ереван. Сколько горьких и сколько радостных и дорогих воспоминаний связано с ним! Я встречала многих людей, живущих сегодня в просторных, удобных квартирах, но если вдруг по какому-либо поводу они вспоминают свой старый дом… И пошло-поехало… Тянется цепочка самых сладких воспоминаний. Давайте послушаем Шогик:

– Мы жили в доме под номером 48 по улице Тер-Габриеляна. В этом старом доме были стенные шкафы. Наверху лежали книги, среди них и рукописная пьеса моего отца. Он писал о геноциде. После 37-го года я иногда доставала её и читала. Его почерк был красивым и разборчивым. Читала с большим интересом.

Никол Агбалян, преследуемый из-за того, что был дашнаком, вынужденно уехал в Париж. А его семья осталась в Ереване. Мой папа был близок с Агбаляном, а я дружила с его детьми, Рубиком и Шагик. В этом шкафу хранились также письма, полученные папой от Агбаляна и Аветиса Агароняна.

Я с нетерпением спросила: «Где же эти письма? Где рукописная пьеса?» Ответ был неутешительный: когда съезжали с этой квартиры, забрали часть вещей, на следующий день вернулись, чтобы забрать содержимое этого шкафа и увидели, что новый жилец сломал его и всё выкинул.

«Как жаль, – стала я сокрушаться. – Как много я потеряла!» – «Почему только Вы? И мы тоже», – вроде как обиженно произнесла Шогик и продолжила, добавив историю со своими коньками.

Хотя моё сожаление по поводу пропажи произведения Паруйра и писем его именитых друзей было безграничным, тем не менее, я записала и дорогое для Шогик воспоминание из её далёкого детства.

– В самом нижнем ящике шкафа лежали мои коньки. Когда уже снег начинал таять, я чистила и прятала их в шкаф, а новый хозяин, не дожидаясь нашего прихода, взял да и выбросил мои коньки вместе с туфлями.

Дорогой читатель, можешь себе представить, какие важные свидетельства я могла бы привести здесь, если бы не варварское обращение с неопубликованной пьесой Паруйра и адресованными ему письмами от Агбаляна и Агароняна…

Несть числа таким случайностям злого рока!

И, тем не менее, жизнь продолжается: с душевными страданиями, потерями, удачами и завоеваниями.

Кнар Арутюнян – старшая из дочерей Паруйра от первой жены Анаит[22], жила в Ереване. Она была членом скаутской организации, общественным деятелем, заведующей отделом в наркомате, по линии профсоюзов, личностью, снискавшей большую любовь народа. Вторая дочь – Гоар Арутюнян, окончила Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) в Москве, получив диплом с отличием, долгие годы работала заведующей отделом Ереванского музея литературы и искусства. В годы моей работы в журнале «Гарун» для проверки каких-то фактов мне довелось обратиться к ней за помощью.

Как-то в 60-е годы по долгу службы Гоар посетила Музей истории Армении, где к своему удивлению она увидела вывешенную большую фотографию своего отца с подписью под ней «Национальный герой Паруйр Арутюнян». Впоследствии она часто об этом рассказывала с ощущением особой гордости.

Сын Паруйра – любимый Малыш – Грачья Аветисян окончил Ереванский сельхозинститут, поскольку отец считал, что нашей родине очень нужны подобные специалисты. Тогда как у Грачья были необыкновенно хорошие способности к музыке: он играл на скрипке, гитаре, мандолине. Впоследствии он работал в Москве, на ВДНХ, в армянском павильоне. Имел хорошую квартиру, высокую зарплату, однако в 1955 году возвратился со своей семьёй в Ереван, объясняя это тем, что не может жить без Армении, без своей мамы и друзей.

Шогик окончила электрофак Политехнического института, 53 года проработала инженером в «Арменэнерго». Она всерьёз удивится, даже опечалится, если я не упомяну её покойного супруга, Амлика Бабаханяна – энергетика, электроинженера, участника Великой Отечественной войны, начальника отдела энергетики и топлива Госплана, осуществившего газификацию в Армении, заместителя главного инженера атомной электростанции с самого первого дня строительства ААЭС, автора 48 изобретений, Заслуженного изобретателя Армении…

– Моему супругу не позволяли уходить в отпуск, – говорит Шогик, – а если и предоставляли его, дня через два отзывали обратно.

Шогик помнит и день защиты диссертации своего мужа. Разве возможно это забыть? Ведь защита состоялась в Москве 5 марта 1953 года – в день смерти Сталина.

(Сколько раз перекрещивались судьбы представителей этого рода с «великими» мира сего, начиная ещё с царя Николая! И какую приятную неожиданность преподносит судьба сегодня: этот мой очерк совпал с 125-летием со дня рождения моего героя).

Не забудем отметить и то, что родители Амлика шесть лет (1949-55 гг.) провели в краю вечной мерзлоты – в морозной Воркуте[23], куда их сослали по одной лишь причине: фамилия мужа их дочери – Фитингоф –имела германское происхождение. Его далёкие предки были немцами, поселёнными русской царицей на волжских землях.

Единственный случай, когда родственники Шогик избежали злой участи, произошёл в том же 1949 году во время ареста семьи Эло – сестры Варсеник. Их отвезли на вокзал, чтобы поездом отправить всех в Сибирь. Сильный ветер распахнул куртку мужа Эло, Шаварша[24], и взору всех открылся прикреплённый на его груди орден Ленина…

А внуки Паруйра…

Пока ещё ни одному тирану не удавалось, сколь жестоким он ни был, искоренить какую-либо нацию.

Появится на свет и четвёртое поколение наследников Паруйра, все представители которого будут исполнены преданности к своей родине, присущей их прадеду, и им будет передана любовь к прильнувшему к подножью Масиса, украшенному садами нарядному городу Игдир, во имя которого, мы уже знаем, какой жизненный путь прошёл их дед-дашнак. Однако об этих внуках и правнуках мы не станем рассказывать, коснёмся только одного эпизода, связанного со свадьбой Эринэ Бабаханян, что прольёт свет, хоть и несколько туманный, на последние дни жизни Паруйра Арутюняна (он же Липарит Аветисян). Однако прежде представим третье и последнее свидетельство.

***

Третье свидетельство

Это исключительное свидетельство я почерпнула из книги Эдварда Исабекяна «Игдир», которая вышла в свет в 1994 году. (Писал он её в течение 1975-1983 гг.)

Книга эта необычная. Она написана, потому что автор не мог не написать её. Представьте себе 280-страничную беседу между автором и его родиной – местом его рождения, колыбелью. Причём, его профессия художника сильно помогла ему: есть места, которые настолько живописны, что между строк проступает настоящая картина: на ней видишь горожан Игдира, их быт, тебя не просто пронизывает присущая им любовь к земле и деревьям, ты даже ощущаешь их умиление и нежность.

Эдварду было всего шесть лет, когда их семья эмигрировала. Однако впоследствии, в течение всей жизни, через рассказы его родителей, их сестёр и братьев, эмигрировавших из Игдира родственников и соседей, в него проникла его незабываемая родина со всеми мельчайшими деталями. И вот со страниц его книги выплеснулись наружу эти беседы, жгучая тоска, которая передаётся тебе, соединяется с утерянным тобой и становится и твоей потерей.

Тоска. Но такая!? Любовь – безграничная, необъятная, неиссякаемая. Боль утраты – безвозвратной утраты!

Безвозвратной? Нет! Ни в коем случае! С этим Исабекян никогда не смирится. Эту книгу он написал как протест против этой «безвозвратности», написал в качестве сегодняшнего завета, пожалуй, и как напоминание завтрашнему поколению.

Можно сказать, эта книга – панегирик, воспевающий родину, что настолько близка и, одновременно, так далека.

Насколько близка? Он бы сказал, что очень-очень близко, всего-то перейти мост Маргара.

Этой книге присуща полнота чувств, что передаётся и читателю, а писателя заставляет не рассказывать, а просто обращаться к городу Игдиру, говорить с ним, как с одушевлённым, живым существом.

Дорогой Эдвард Исабекян, позволь и мне один раз обратиться к тебе, чтобы разделить с тобой боль утраты твоей родины. Поверь, что подобно тебе, я в тот момент ужаснулась, по моей коже побежали мурашки, будто я стояла возле тебя, когда ранним утром, ещё до рассвета, раздался сумбурный звон колоколов церкви в Игдире, к которому присоединился гром колоколов русской церкви. Эти колокола били в набат, сигнализируя о том, что люди начали покидать свою родину.

Последние четыре слова, поставленные рядом, – звучат ужасно.«Начали покидать свою родину…»

Об этом моменте ты не просто написал, а нарисовал самой душой, поскольку я мысленно увидела, как из губернии Сурмалу, с родины моих родителей: из Басена, из Себастии, Вана, Муша, Харберда, Акна и Тигранакерта, Карса и Битлиса люди, внимая последнему звону своих церквей, подобно печальным ручейкам, стали удаляться от вековых родных истоков, оглядываясь назад, пока ещё виднелись крышы их домов и тополя у порога, и через силу передвигая ноги, уходили, чтобы исчезнуть в пустынях, реках, ущельях, рассыпаться по странам, по городам и весям, по всему миру.

Уверяю тебя, дорогой Исабекян, эту картину я тысячу раз видела и чувствовала всей своей кожей…

Какие тревожные времена! Смутные. Безвыходные. Безысходные…

Будь снисходителен. Моё дело – документалистика. Я не имела права давать волю чувствам. Но, тем не менее, не выдержала. Не сумела обойти твоё страдание. И теперь с большим трудом – но неизбежно – возвращаюсь к фактам.

***

«В книге «Игдир» автор приводит фрагмент под названием «Письмо из Игдира», который взят из газеты «Мшак» от 9 июля 1905 г.: «Нынешняя ситуация – с одной стороны персидская граница, с другой – турецкая… создала для народа Сурмалу тяжёлые условия жизни… Полевые работы почти забыты, и народ занят только лишь добыванием средств для самообороны»».

Читая это письмо и последующие страницы книги, я всё время вспоминала статью Никола Агбаляна «Безысходность бытия», которая упоминалась в начале моего повествования.

Безысходность. Впереди – стена. Ни открытого окна, ни надёжной тропинки. С одной стороны персидская граница, с другой – турецкая… Турки, курды, богуславские… Все жаждали крови армян и их имущества.

А поскольку русский царь присылал сюда исключительно отборных армяноненавистников, а их телохранителями были турецкие и курдские есаулы, то в этой ситуации единственным споcобом сохранить достоинство для армянина в этот момент оставалась ликвидация Богуславского, что и осуществил внук коренного игдирца – кузнеца Аветиса. Говоря об этом, Исабекян задаётся вопросом: «А существовал ли другой выход? Был ли он? Нет, не было теперь, и раньше не было, и потом не стало. И это на земле, люди которой любили книгу, театр, родную землю. Их песни подтверждают это:

«Прекрасная и школами богатая губерния

Сурмалу – гордость и слава Армении…»

В то время народ к своей гордой песне добавил ещё одну строку, соответствующую этой ужасной ситуации

«Змея уселась на твою судьбу, о, Сурмалу, Сурмалу».

***

Когда мой очерк уже был завершён, я получила новое свидетельство, на сей раз из Интернета, которое было помещено туда из независимой газеты «Голос Армении» от 28 мая 1998 года под названием «Дро бросился наперерез…», автор – Владимир Арутюнян. Не смогла пройти равнодушно и мимо этого свидетельства, поскольку, во-первых, все они подтверждают одно и то же и дополняют друг друга, а кроме того, что крайне важно, свидетельствует тут сам Паруйр. Привожу этот отрывок.

Рассказывает старик, рождённый в Ариндже в 1913 году:

– Более десяти лет, ещё до Великой Отечественной войны, я проработал с игдирцами – варпетом[25] Гаспаром и родственником Драстамата Канаяна Цолаком Канаяном. Меня они не боялись, доверяли мне и очень часто рассказывали об Игдире, Сурмалу и, естественно, о Дро. Особенно запал мне в душу их рассказ о том, как Дро организовал устранение главы Сурмалинского уезда Богуславского, известного своими крайне антиармянскими настроениями и жестокими действиями. А однажды, это было в 1936 году, меня познакомили с главным исполнителем акции – Паруйром из Игдира…

Из рассказа Паруйра узнаём, что Богуславский, татарин по национальности, с первых дней своего назначения стал вести себя как дикий зверь – лютовал и свирепствовал. Местная армянская знать, решив ублажить уездного главу, организовала званый обед, на котором присутствовал и молодой Драстамат Канаян. За обеденным столом хозяева довольно сдержанно и тактично намекали гостю, что не стоит проявлять жестокость к местному населению.

Гость слушал, с удовольствием ел и пил, а когда была опорожнена огромная бутыль старого вина, встал и в ответном тосте заявил, как говорится, открытым текстом: «То, что я делал с вами, армянами, это ещё цветочки! – И указывая на стоявшую на столе бутыль,

продолжил. – Всех армян надо затолкать в эту бутылку и закупорить намертво, чтоб на свете не осталось ни одного армянина. И я сделаю это!».

Всё стало яснее ясного. И решение не заставило себя ждать. Дро поручил сделать решающий выстрел Паруйру, превосходному охотнику и снайперу.

…В тот памятный день, как по заказу, фаэтон с Богуславским ехал по безлюдной улице, вокруг не было ни души. Дро бросился наперерез экипажу, чтобы замедлить ход кареты. С противоположной стороны грянул выстрел. Миновав кучера и охранника, заряд, начиненный тремя жаканами на зверя, прицельно попал в голову этого зверя и наповал сразил любителя «заталкивать армян в бутылку». Никого из участников акции царская охрана схватить так и не смогла…

Дро… тот самый молодой человек, который когда-то в прошлом, придя на организованное Паруйром совещание, медлил у двери, не входил. На вопрос, почему он не заходит, Дро на игдирском диалекте ответил: «Стесняюсь…».

***

Лето 1991 года. Свадьба внучки дочери Паруйра Гоар. В доме невесты радостный переполох. Шогик, глядя на отца жениха, сказала: «Вы так похожи на одного человека». – «Хорошего человека?» – спросил тот. – «О, да, очень!» А потом гости и сваты отправились в Сухой Фонтан (ныне Джрабер), где на даче родителей жениха должно было состояться презднество. Когда приехавшие зашли в дом и хозяева увидели Шогик, бабушка жениха и её сёстры – дочери Вагаршака Канаяна – с восторгом воскликнули: «Смотрите, поглядите, кто к нам пришёл?! Дочь Паруйра!»… Эти три сестры были друзьями детства трёх дочерей Паруйра – Кнар, Гоар и Шогик.

…А тот, с кем Шогик нашла сходство у новоиспечённого свата, был его отец.

Большинство из присутствующих, которые знали эту историю, до самого окончания пиршества удостаивали Шогик различных почестей. Как знать, может, её отец видел всё это сверху?..

Вот мы и добрались до свадьбы внучки Паруйра, кандидата физико-математических наук, переводчицы Эринэ Бабаханян.

Уже канули в прошлое сталинские времена, и свёкор Эринэ – прокурор республики, Вардгес Мусаханян сумел выяснить подробности кончины Паруйра. Семья Шогик не имела никаких сведений со дня ареста Паруйра. Выяснилось, что совсем скоро после его ареста в 1937 году его расстреляли. Об этом они узнали лишь в 1969-м, накануне этой свадьбы, через 32 года…

– Моя мама, узнав о реальной кончине своего отца, – говорит Эринэ, – стала рыдать. «Мамочка, – пыталась я успокоить её, – ведь с тех пор прошло больше 30 лет, неужели ты думала, что дедушка может быть жив?» – «Ну что ты, нет конечно. Но я думала, возможно, он хоть немного прожил, – в особенности, потому, что после его ареста ещё 2-3 года моя мама, Варсеник, носила передачи для него: еду, деньги, одежду. Их брали, хоть и не давали никакого ответа или справки».

Какой ответ они могли дать, когда…

***

На этом я могла считать моё повествование завершённым. Однако в нашей жизни многое переменилось. Окончательно ли канули те времена, о которых наше старшее поколение в своих беседах говорило: «Чтоб этот проклятый 37-й провалился, ушёл и не возвращался бы никогда!»?

Если не знать, какие преступления совершил проклятый 37-й год, эти слова воспринимаются как бессмысленные. Однако впоследствии, чем старше становится человек, чем больше слышит и читает об ужасах того времени, тем глубже ощущает присутствие страха в этом «не возвращался бы никогда». И по отношению к этому надо быть бдительным всегда.

Шли 50-е годы. Сталин – злой, коварный, мстительный – был жив ещё. Времена были такие, что проходя мимо здания КГБ, некоторые в уме произносили «Да здравствует наш вождь, да здравствует Сталин». В человеческих душах жил недремлющий страх: как знать, вдруг каким-нибудь образом там, внутри, узнáют, о чём думает проходящий по улице мимо этого здания человек. Одна из тогдашних студенток госуниверситета недавно мне рассказывала: «После лекций, когда мы группой спускались по улице Налбандяна, дежуривший на тротуаре солдат вполголоса, но довольно строго говорил: «Ускорьте шаги, ускорьте шаги!». Эта женщина, которой сейчас около 80-и, говорит, что голос солдата, который приказывал шагать скорее, она помнит и сегодня. Вот почему я решила идти до конца, зайти внутрь, за эту дверь. Написала заявление председателю КНБ Республики Армения с просьбой предоставить мне имеющиеся материалы об арестованном в 1937 году Паруйре Арутюняне, он же Липарит Аветисян. Я лелеяла надежду узнать новые факты о последних днях его жизни. Недолго пришлось ждать. Спустя пять дней мне сообщили по телефону, что материалы готовы и в ближайший приёмный день я могу ознакомиться с ними.

Признаю́сь, меня охватило радостное удивление. Видимо, на самом деле что-то изменилось.

Пришла. Меня принял среднего возраста человек с доброй улыбкой. Он положил на стол предназначенные для меня две папки. Даже по их обложкам было заметно, что они созданы в разное время.

Папка номер один: 1937 год.

Дело № 4318. НКВД. Ордер на арест 6/68, 3 августа 1937 г.

Домашний адрес арестованного: ул. Туманяна, квартира 50, обыск состоялся 18 августа. Присутствовала жена, Варсеник Аветисян. Обнаружено: паспорт, адреса, письма, фельетоны, а также блокнот и доклад, который касался ВКП(б), история дочери – Кнар[26].

Анкета: год рождения – 1882, Игдир. Профессия – учитель. После русской революции – безработный. Беспартийный. В Белой гвардии не служил. Против Советов не восставал. В 1927 г. был арестован на три года. Дочь – Шогик, 16 лет.

В 1904 году в Игдире в период работы учителем имел связь с дашнакскими лидерами (назван Канаян Дро). Признаёт, что в 1906-1916 гг. находился в Турции, Румынии и Болгарии. В 1918-м, когда к власти пришли дашнаки, он занимался добыванием провианта для дашнакской армии. В 1920 г. по приказу министерства внутренних дел был назначен местным комиссаром Степанаванского района. После советизации Армении уехал в Тифлис.

В 1923-м с целью создания подпольной партии Дашнакцутюн отправился в Москву, где встретился с Дро Канаяном. В 1924 году возвратился из Москвы и установил связь с дашнаками, находящимися в Баку (отмечены их имена).

***

Лица, дававшие показания в 1937 году, в основном характеризовали его отрицательно, делая акцент на его дашнакской деятельности. Из этой первой папки я узнала и то, что 25 октября 1937 г. тройка – особое совещание НКВД АрмССР –решением за номером 22 приговорила его к расстрелу за принадлежность к партии Дашнакцутюн и развёртывание антисоветской деятельности.

Я увидела этот выцветший от времени клочок бумаги, на котором был отпечатан приказ о смертной казни и дата его исполнения: в ночь с 27 на 28 октября, два часа пополуночи.

При чтении этих строк у меня по коже пробежали мурашки.