ЛИТЕРАТУРА

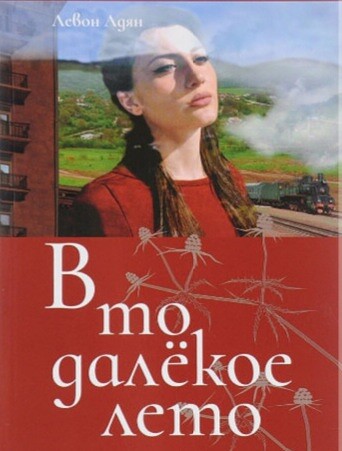

«Наша среда online» — Продолжаем публикацию книги Левона Адяна «В то далёкое лето». Благодарим автора за разрешение на публикацию.

ПОВЕСТИ

ВЕЧЕРНИЕ СУМЕРКИ

…Потом стала таять, холодеть теплая ночь, над садом задрожала утренняя прохлада, деревья заметно зашумели. Потом отрывисто закричал первый петух, ему ответил другой, третий… Потом долго, очень долго стояла тишина.

Небо над горами постепенно прояснялось, потом где-то за окном, перебивая друг друга, защебетали скворцы: «чынк-чынк… чынк-чынк… чынк-чынк… фьют… фьют… фьют…»

Там, в индийском городе Сурат, далеко, за тысячи километров отсюда, несмотря на конец декабря, так же, как поздней весной у нас, в одетом в зелень сквере пели птицы: «чинк-чинк… чинк-чинк… чинк-чинк…», как теперь здесь та же сладостная трель: «фьют-фьют-фьют…»

Осторожно, чтобы не разбудить Лусине, выхожу во двор. Там, вдали, за туманными ущельями и высоченными горами, в небесной синеве над седоватым Качагакабердом, обнаженным, как ангелочек с улыбающимся ликом, вставало солнце, и от его вида сверкало, сияло небо.

Воздух разреженный и холодный, как иней. Но я не чувствую холода. Никогда и нигде человек, наверное, не может чувствовать себя так хорошо, как на пороге своего маленького родного дома. Потому что там прошли твои чудесные годы детства и юности. Эти дни навечно неразлучны с тобой, от восхода твоей быстротечной жизни до заката.

Мой взгляд невольно падает на застекленную длинную веранду, где в неизменной своей позе сидит, словно отключенная от мира сего, моя бабушка. В той позе, в которой мы ее оставили вечером. Я медленно поднимаюсь на веранду и, подходя к ней, сажусь на край тахты:

— Доброе утро, бабушка Шаум, как ты?

Сама себе что-то неслышно бормочет. Кладу руку на ее сухощавую жилистую руку, она быстро берет ее в свои теплые ладони и, словно в ответ на мой вопрос, хотя я знаю, что не слышала меня, говорит:

— В голове у меня шумит, гремит… Свадьба, что ли, не понимаю… — и продолжает, мотая головой, вроде как напевая: — Человеческая жизнь в этом мире очень коротка, айан матаг[1]. Все течет, и жизнь тоже течет, как вода, но моя вода уже перекрыта сверху, у истока, осталась какая-то струйка, да и та уже скоро иссякнет…

Отрешенная от мира, безучастная к привычным звукам, доносящимся снаружи, к трелям птиц, непорочному утреннему свету, мелодичному шелесту листьев, она, преданная далеким мыслям, воспоминаниям, качает головой. Иногда дремлет, опустив голову на грудь, но только на полсекунды, потом снова открывает глаза и смотрит на улицу, хотя давно уже, больше года, как лишилась и зрения, и слуха. Только отблески света, чуть проникающие звуки вокруг нее, остальное — мрак и тишина.

В этой тишине и во мраке иногда бьют барабаны, звучит зурна, в день Воскресения Христова молодые женщины и девушки в новой одежде, с разноцветными лентами в волнующихся косах и расческами в каменьях поют в хороводе, и среди них она — самая красивая, и самый приятный голос у нее, она — солистка.

— Цветок мой сорван отныне…

Хор выдает с весенним ветерком:

— Джан, гюлюм, джан, джан…

Снова она:

— …скрыт на высокой горе…

И снова хор:

— Джан, гюлюм, джан, джан…

Празднество началось вчера. Девушки, разделившись на группы, собрали на лугах разноцветные цветы, набрали из родников воду в глиняные кувшины, поставили туда цветы, отнесли в церковь, чтобы поп освятил во время богослужения. Потом обходили дома и ставили освященные цветы на ручную маслобойню, чтобы масла было достаточно, привязывали к рогам коров, чтобы молоко было обильным, освященной водой брызгали поля, чтобы скоро поспевала нива…

Песня радостно раздавалась эхом в ущельях, окружающих деревню с трех сторон:

Цветок мой сорван отныне,

Джан, гюлюм, джан, джан,

Скрыт на высокой горе,

Джан, гюлюм, джан, джан…

Во время танца в хороводе она заметила чей-то внимательный взгляд, не решалась поднять глаза, хотя внутренне чувствовала, знала, кто это. Она, конечно, слышала о нем, но вчера, возвращаясь домой из двухгодичной школы, впервые увидела его вблизи.

Это было в саду Дерунц баг, не так далеко от их дома. Тропинка была узкой, каменистой, невозможно было пройти, не уступив дорогу другому. Видно, парень давно ждал здесь, но, как только увидел ее, почему-то сразу сделал вид, что он просто так идет по тропинке к школе…

Как только поравнялись, парень хриплым, но смелым голосом сказал:

— Девушка, можно на минуту? У меня есть, что сказать.

Она только на миг посмотрела и увидела его черные глаза из-под черных бровей и обрамленные волосяным пушком юношеские губы, которые слегка улыбались. Девушка мгновенно отвела взгляд и встала, не в состоянии сделать шаг.

— Извините, прошу вас, — сказал парень, растерянно улыбаясь, — я сын Григоряна Мухана, меня зовут Николай, я давно не был в деревне, может, и не знаете меня… Но я… Сколько дней я хочу поговорить с вами, никак не удается, время тоже поджимает, нужно срочно уходить по делам…

Зачем он все это говорит? Она — бедная девушка, без отца, а он — сын богатого? Она снова посмотрела на него и поняла, что все! Всю жизнь она его будет помнить. Даже захочет, не сможет забыть. «Мой путь трудный, и только ты, никто больше, только с тобой могу пройти этот путь».

Шаум, как во сне, слушала и не могла ничего понять из сказанного им.

— С того дня, как я пришел в школу к моему другу Асцатуру, и там, в коридоре, увидел вас, нет у меня ни сна, ни покоя, — продолжал парень с заметной растерянностью. — Одним словом, я хочу послать наших к вам.

Николай невольно захотел взять девушку за руку, однако Шаум одернула руку, словно пальцы коснулись огня, и побежала в сторону дома, не смея (ах, как она хотела!) хотя бы раз оглянуться.

Дома, как птичка в клетке, она билась меж стен, то смеясь, то плача, беспокойно выглядывая в окно. Ей все время казалось, что не хватает воздуха. Вечером все рассказала матери, добавив: «Или он, или никто». Мать Таги, как бы не зная, о чем говорит дочь, беспомощно смотрела на нее, хотя, конечно, чувствовалось, что знает уже об этом, наверное, соседи их видели вместе.

— Но ведь разница между нами огромная… между нами пропасть, где мы, где они? — заговорила мать сдавленным голосом.

У нее был жалкий, несчастный вид, сердце Шаум сразу защемило в груди.

— Про Николая ничего не могу сказать, неплохой парень, говорят, за границей учился, образованный, грамотный, недаром его называют красным партизаном. Но его родители, особенно мать, не согласятся… Это дело нереальное, доченька, не нужно затевать его, забудь про него…

Теперь, стоя в мужском хоре, он издалека смотрит на нее и она знает, что это Николай, и сердце ее непривычно трепещет от чувства тревоги. А хор перешел на другую песню:

Пенится Хачен река,

Бьется о берега,

Как увижу тебя,

Сердце млеет у меня…

Господи, хотя бы отвел взгляд, смотрел бы в другую сторону, зачем так смотрит перед всем селом? Братья Саак и Арустам тоже там, стоят среди людей, что подумают, если увидят, как тот смотрит на нее? Разволновалась, лицо загорелось, как пламя, а подруги локтями легонько поддевали ее: «Ахчи, Шаум, смотри, как влюбленно смотрит на тебя», улыбаясь, кидали реплики, в мыслях, наверное, завидуя ее счастью. Эх, если бы знали девушки, какая судьба ожидает их подругу!

Соловьи на рассвете заводят свои песни. Сейчас я вижу этих маленьких, золотисто-зеленых певцов на тутовниках. То прячась в серо-зеленых листьях, то высовывая свои любопытные клювики, радостно подпрыгивают и парят над деревьями, непрерывно льется их мелодичная и плавная песня: «фют-фют-фют». Но вот на мгновение песня словно прерывается, только на короткое мгновение, и снова звучит, уже ласково, нежно: «фьююют…» Издалека, не то с колхозных полей, где, волнуясь, колышутся желтые колосья, будто обдавая теплом, не то из леса, который тянется вдоль речки, протекающей через село, звонко перекликаются жаворонки.

— Бабушка, хочешь, принесу что-нибудь поесть?

Словно очнувшись, она моргает и смотрит куда-то через меня.

— Да сойдет свет на могилу твоих предков, разве я что-нибудь ем? Зачем мне есть? Старухе есть — проку нет, — усмехается она и на ее тонких губах появляется и тут же исчезает слабая улыбка. — Зачем думаешь обо мне, айан матаг, у меня все в прошлом, сегодня мой последний день, завтра меня уже не будет… Цавед танем[2], найди Самвелика, — ее голос задрожал. Всхлипывая, она сказала: — Найди, обязательно найди, айан матаг кез.

— Найду, бабушка, — подавляя стон, обнадеживаю я, — обязательно найду.

— Найдешь, но меня не будет, стать мне жертвой его имени и голоса…

— О чем ты говоришь? Ты еще должна танцевать на свадьбах моих дочерей — Гоар и Лилит.

Та же усмешка и безнадежная улыбка появились в уголках ее губ.

— Пусть не будет войны, пусть будет мир. Самвелик бы вернулся домой, ты тоже, что б благополучно устроил своих детей, чтобы хлеба было вдоволь, что б голода не видели, — бормочет она, как благословение. — Чтобы бог вас приумножил в тысячу раз и, куда бы ни ступила ваша нога, чтоб росли там розы да фиалки.

Неожиданно она меняет тему:

— Айан матаг, почему здесь сидишь, иди гуляй по лугам, человек сильно скучает по местам, где ходил в детстве.

Я встаю, выхожу во двор. Село уже проснулось. То здесь, то там люди зовут друг друга, из дымоходов тянется дым, долго клубится над крышами, то касаясь их, то кружась, с ветром поднимается вверх. Где-то, вероятно на гумне, вдруг затарахтел трактор, но сразу умолк. Смотрю на окрестные горы и леса. Вчера, когда доехали до села, все было покрыто низким густым туманом, а сейчас сверкало в солнечных лучах, словно омытое росой.

Внизу, в ущелье, глухо шумит река, которая течет издалека, с Варданаберанских гор, разделяя село на две части, через тутовые сады идет, теряясь в русле реки Хачен. В этих садах празднуют дни Воскресения. Маленькие девочки в белых платьицах, закрыв лицо вуалью, осторожно опускают руки в кувшин и достают жребий, а старшие с трепетом ждут, что же вытянут на их счастье.

Красный партизан Николай, стоя с парнями под деревьями, продолжал смотреть на Шаум, своими горящими глазами следя за каждым ее движением, а вечером вместе с родными пришел к ним домой на помолвку. Для Шаум этот день был безмерно счастливым, если б могла, полетела бы от счастья. Но куда и зачем летать, когда оно здесь, ее счастье, вот, сидит на веранде, тихо говорит что-то, а она, словно загипнотизированная, никоим образом не может уловить смысл им сказанного, не смеет хотя бы раз посмотреть на него. Лишь одно поняла Шаум, что это касалось свадьбы. Николай завтра уезжает, в конце месяца приедет, сыграют свадьбу, и они отправятся в Баку.

Боже, когда настанет конец месяца! Не понимают, что ее сердце не вытерпит эту разлуку. Шаум даже удивлялась, как это случилось, что она до этого могла жить, не ведая о его существовании, значит, ее жизнь не имела до сих пор cмысла? Получается так, что жизнь была бессмысленной и неполной, иначе сейчас не горело бы ее сердце и не таяло от тоски… Хорошо, что ее близкая подруга Маргарит все время была рядом, смеялась, поддерживала ее, но все равно печально было ожидание свадьбы, а за день до свадьбы сердце буквально чуть не остановилось от нетерпения…

В те далекие времена был такой обычай: в день свадьбы до посещения церкви и после нее, до конца свадьбы, девушка не имела права видеть жениха, говорить с ним. С фатой, сшитой из цветастого шелка, в сопровождении зурны, барабана, с радостными возгласами их повели в центр села, в церковь святой Богоматери. Держась за руки, они стояли лицом к лицу с отцом Варданом. Она ничего не видела из-под непрозрачной фаты, опустив глаза, с трепетом сердца слушала благословение священника:

— Смотрите, дети мои, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, вы пришли в церковь венчаться, ибо церковь — это и есть дом Господень, и по велению Божия должны всегда быть вместе — в радости и печали, болезни и здравии, в богатстве и бедности должны любить друг друга и оберегать ваш союз до конца жизни.

И на вопрос священника, что повторялся три раза: «И ты, дочь моя, имеешь ли искреннее и непринужденное желание и твердое намерение быть женою того, кто стоит рядом с тобою, до смерти быть покорной?» отозвалась шепотом и, краснея, повторила три раза: «Имею, честный Отче, и до смерти покорна велению Божия».

Потом их вывели во двор. Снова та же музыка, те же возгласы, благостно звенящий церковный колокол. Факелы, приделанные к длинным жердям, стрельба из винтовок, девушки, рассказывающие что-то смешное, а она словно во сне — ничего не могла сообразить, сердце стучало тревожно, с какой-то грустью, непонятно отчего. Только Маргарит была почему-то печальной и отводила взгляд, как бы не желая смотреть на подругу прямо. «Неужели, завидует? — Шаум даже обиделась в душе. — А может, о чем-то знает и не говорит? Но о чем она может знать?»

Однако тревога не проходила, не покидала ее во время свадьбы. Даже сидя в выделенной ей комнате, куда доносился веселый шум гуляющих на свадьбе, она ждала, что кто-нибудь сейчас войдет и обязательно сообщит ей нечто плохое о Николае. «Отче наш, что на небесах, да будет свято имя Твое… И спаси нас от Лукавого…» — беспрерывно и чуть слышно шептали ее жгучие губы.

Был момент, когда подруги все вместе вошли, стали обнимать, целовать ее и, щебеча, вышли из комнаты. Она поняла, что сейчас должен войти Николай. Сердце стало биться еще чаще, словно желая выскочить из груди. От звука открывающейся двери она быстро отвернулась к окну, не осмеливаясь взглянуть на него. Слабо щелкнула дверная ручка. Шаум будто перестала дышать.

— Шаум?

Шаум словно ужалила змея, она быстро повернулась на голос и, увидев брата Николая Агабека, предчувствуя что-то страшное, спиной прислонилась к подоконнику, чтобы не упасть. Агабек, со следами ожога на половине лица, с глазом без века и брови, с ужасной внешностью, тяжело дыша, смотрел на нее.

— Что-то с Николаем? — произнесла Шаум, еле сумев выговорить. — О господи! Ты что-то от меня скрываешь. Почему молчишь? — с нарастающим страхом продолжала она. — Я же не слепая, с ним случилось что-то плохое, я это чувствовала.

— Нет, — замотал головой Агабек и тут же, будто освободившись от тяжелого груза, сказал:

— Тебя не для него привели, Шаум. Тебя привели для меня…

Шаум смотрела в сторону голоса окаменевшим взглядом, не видя говорящего.

— Николаю ничего не стоит жениться на ком угодно… — словно из пропасти шел голос Агабека. — Он не такой несчастный, как я. Со мной — другое дело. Ты сама видишь, какой у меня вид. Мы так решили с твоим братом Арустамом. Сначала он противился, ну а потом — зачем ему сопротивляться? — согласился. Не думай, знай. Знай, что я к тебе буду относиться не хуже, чем Николай, хорошо буду относиться…

— Нет, нет, не хочу, нет, — побледнев, хватая ртом воздух, не в состоянии даже кричать от душевной боли, вымолвила Шаум.

У нее закружилась голова, и она рухнула на пол без сознания…

…Я оборачиваюсь и снова смотрю на веранду, где яркие солнечные лучи уже через окна проникли внутрь и, при плавном покачивании деревьев, суетятся на почерневших стенах. Здесь, на веранде, сидя на своей старинной тахте, бабушка, разговаривая сама с собой, невольными движениями рук, словно представляя кого-то, хотела что-то доказать воображаемому собеседнику.

Интересно знать, о чем думает человек, когда он дошел уже до последней черты, и все знают, и он знает, что это так. Жизнь завершена. Конец. Его больше не будет в этом большом и зеленом мире. Что она вспоминает из прошлых дней? Помнит ли что-нибудь вообще или же там, в глубине души, все перепутано?..

Много лет назад, когда моя мать привезла меня в село, оставив на попечение своей старой свекрови и уехав в город упиваться счастьем со своим новым мужем, помню, бабушка рассказывала сказки. Видимо, хотела отвлечь меня, чтоб я сильно не грустил по маме. А я даже не скучал, хотя временами чувствовал себя одиноким, отвергнутым и забытым всеми.

Но это было в первое время. Потом у меня появились сердечные друзья, полюбил наивной и чистой детской любовью и их, и село, и, конечно, мою бабушку Шаум, без которой впредь не представлял своей жизни. Она за руку отвела меня в первый класс; когда же окончил школу, прижала мой аттестат зрелости к груди, долго плакала, и я не мог найти слов для ее утешения.

Одна из множества сказок, рассказанных моей бабушкой, была о ней: «Жила-была одна красивая девушка. Глаза были черные, как ночь, ротик красный, как уголь, талия была тонкая и спина ровная, как тополь, а ей самой — пятнадцать лет. Когда шла по воду с кувшином на плече, когда пригоняла с гор своих козлят или относила еду братьям в поле, или легкой походкой шла домой, вся деревня стояла и издалека с восторгом смотрела на нее, в уме завидуя тому счастливому парню, который женится на ней…»

Она рассказывала, и ее голос, как журчание воды, доносящееся с ветром, то вдруг стихал, то снова набирал силу. Я представлял парня — красного партизана, который «был высоким, как чинара, чернобровым, черноглазым, что, разговаривая, очаровывал приятным голосом». Голос моей бабушки дрожал, прерывался, как порванная струна, когда сказка подходила к концу, извещая о том, как жестоко обманули взрослые молодых влюбленных. Но то, что в этой сказке описана ее жизнь, я понял лишь через много лет. Я спросил ее:

— Бабушка, а что стало с красным партизаном, где он остался?

Она слегка удивилась, что я понял, наконец, о ком эта сказка, ей было по душе, что я узнал эту историю. На лице, потерявшем былую красоту, заиграла слабая улыбка. Усмехнувшись, как обычно, она со вздохом сказала:

— Ушел… так и ушел, не вернулся, поссорился со всеми, обиделся на весь мир и больше не пришел. Потом слышали, что погиб при защите Баку и похоронен там же, во дворе самой большой армянской церкви, царство ему небесное, молодой ушел, пропал…

Интересно, запомнилось ли что-нибудь или все давно предано забвению? Неужели жизнь человека настолько длинна, что в последние часы своей жизни он не может припомнить все, что с ним приключилось? И возможно ли забыть? Те же девушки, которые не так давно кидали жребий на праздник Вознесения, пели звонкие песни, сейчас горевали над могилами.

Тяжелые, неописуемо тяжелые были времена, в селе свирепствовала эпидемия тифа, не было дня, чтобы пять-шесть человек не умерло. Было время сенокоса, мужчины, боясь заразиться, не возвращались с гор домой. Оставшиеся в селе ползком пробирались за оградами. Агабек также был в горах, по ту сторону Медовой горы, на их полях на поляне Хасин, и старая печаль — знакомая Шаум, не давала ей покоя. Она ходила взад-вперед, с опаской глядя на детей, которые от материнского вида сами замолкли и съежились. Слезы на ее глазах еще не просохли: в начале года на ее брата Арустама перевернулась телега и он погиб, а в конце весны от скалы оторвалась глыба и придавила семью сестры. Сестру, ее мужа вместе с четырнадцатилетним сыном Мишей.

Не прошло и двух недель после этого, как у них во дворе загорелся от молнии дуб, от него загорелись сарай, полный сена, и дом. Хотя собралось все село, все в округе гремело от голосов, однако ничего спасти не удалось, дом сгорел дотла, превратился в пепел.

«Да чтоб сломалась нога дочери Дерунц Таниела, не вошла бы в мой дом, — хлопая по коленям, проклинала свекровь, — о, всесильный боже, что за беду она накликала на нас?» Шаум плакала в голос. «Ахчи, стыдно, — с разных сторон заговорили пожилые женщины, — что ей, бедной, делать, разве она хотела, чтоб ее малыши оказались на улице?»

Мухан с женой перешли на нижний этаж в доме тестя, где через некоторое время Мухан умер от инсульта, а Шаум с Агабеком и детьми до осени переселились в дом матери, пока они смогут восстановить отцовский дом.

Слова свекрови доходили до нее, а иногда при случайной встрече свекровь демонстративно отворачивалась и переходила на другую сторону дороги. Озабоченная Шаум шла домой, чувствуя спиной ее злобные взгляды. Свекровь терпеть ее не могла — это было ясно, но в чем она виновата, в чем ее грех? Неужели ей, Шаум, было легче? Мать поддерживала ее: «Воде сказали, почему так шумишь? — Друг мой — камень, — был ответ. Ее жизнь прошла в дорогих палатах, теперь ей трудно, нервничает, не обращай внимания». Вскоре она умерла от болезни сердца, так и вышло, не вынесла.

Вроде всего этого было мало, турки тоже начали давить. По ту сторону Хачена, в окрестностях Шуши, говорят, сожгли несколько армянских деревень, зверски уничтожили людей. Сколько раз вместе с детьми покидали деревню, скрываясь в горах Варданаберана, пока дашнаки из Армении через горы пришли на помощь. Видимо, опять недостаточно, теперь эта горе-болезнь распространилась и косит людей налево-направо.

В тяжелых раздумьях Шаум неожиданно напряглась, услышав чей-то голос. Она быстро вышла во двор и окаменела: муж стоял недалеко от дома, по ту сторону ограды, с еще более уродливым от ужаса лицом, широко раскрытыми глазами смотрел в ее сторону. Она сделала шаг вперед, но муж рукой подал знак не подходить.

— Это несчастье и меня постигло… — Мышцы его лица напряглись, он еле сдерживал себя, чтоб не разрыдаться. — Думал, не успею в последний раз увидеть тебя, услышать твой голос… Не хочу входить в дом, могу заразить, ты тоже не подходи, детей оставляю на тебя… Сегодня накосил пятьдесят снопов… — так, на полуслове, будто ему выстрелили в спину, упал на колени, скрутился, а после рухнул на землю.

Шаум завопила от горя, из дома высыпали дети. Мать, с весны прикованная к постели и лежавшая в доме, вздрогнула от голоса дочери. Несколько раз позвала, но ее не слышали. Сбежались соседи — Мариам, Баджи, чуть позже прибежала и Маргарит. И Шаум вдруг в ужасе подумала, что муж ее упал в том самом месте, где Николай в то время признался ей в любви…

Вместе с соседями, вот так, в одежде, завернув мужа в старый изношенный коврик, потащили на кладбище, предали его земле. А наутро, пока еще не рассвело, оставила младших детей — Арама, Вагаршака, Ованнеса и Марго — с больной матерью, взяла с собой Саака и Гришу, которым было по десять–двенадцать лет (большие мальчики уже) и пошла на поляну Хасин хут доделывать, докашивать свое поле.

Луна погасла, но звезды еще светили. Вот-вот рассветет. Шаум проворно работала серпом, слезы текли по щекам, однако она, кусая губы, сдерживала себя, чтобы дети не заметили. Кто-то вдалеке в легкой утренней дымке затянул песню, и эта песня понравилась Шаум, будто неслась из ее души.

Уйти, исчезнуть далеко,

Сил больше нет терпеть,

А может, лучше умереть…

В могилу лечь, забыв о горе?..

Встала посреди поля, прислушалась. Ком застрял в горле, дышать стало трудно. Повсюду пели птицы, были слышны голоса людей с далеких и близких полей. Шаум посмотрела на сыновей, которые, еле виднеясь на жнивье, работали в поте лица, завязывая в снопы скошенную матерью колосья, складывая их друг на друга. В душе Шаум засветился лучик надежды, она сама стала верить в то, что сможет вырастить детей. «Был бы жив Арустам, помог бы, стал бы опорой, — думала Шаум, — так вот, мы в ссоре… ушел он из мира сего, не зная, что я давно его простила за то, что он мне уготовил такую судьбу. Кто знает, может, он лучшего хотел? И Саак, если бы не уехал в далекие города, чтобы заработать на кусок хлеба, сейчас был бы здесь. Он тоже бы не позволил, чтоб его несчастная сестра мучилась одна». Да, сможет вырастить, — рассуждала Шаум, продолжая косить, — мир таким не останется. Как бы ни длилась долго дорога, настанет ей конец…»

На гумне снова затарахтел трактор, его не было видно, там клубился дым, сливаясь с небесной синевой. Солнце давно поднялось, но день был прохладным. Под оградой паук сплел паутину, росинки, свисающие с паутины, сверкали в лучах солнца. Выйдя со двора, я спустился в ущелье, затем, вверх по ущелью, против течения реки, поднялся в сторону гор.

Как сладостна и в то же время грустна встреча с прошлым. Сердце сжимается от какой-то неизвестной то ли печали, то ли тоски. Там, внизу, больше не поет ручей, как в дни моего детства, но в моей памяти этот ручей звенит, тихо журчит… Где сейчас ручей моего детства, который, звеня и радостно пенясь, бежал вниз, унося с собой мои чистые сны, где потерялся его мелодичный голос?

То тут, то там, махая крыльями, в лучах солнца перелетает зяблик с одного дерева на другое, со стрекотом пересекая зеленый луг, трясогузки пролетают над речкой, садятся на камни, наклонив головы, смотрят на пенящуюся реку и трясут длинными хвостами.

Зря я не разбудил Лусине, она потом обидится, что не взял ее с собой. Между деревьями виднеется бездонное небо. Небо кажется очень далеким, синевы тоже больше, чем может быть, будто небо подсинено. Будто ничего до сих пор не изменилось со времени моего детства. Вот здесь разжигали костер, на месте кострища выжжена трава, валяется пустая пачка от сигарет, есть сгоревшие спички. А здесь кто-то лежал, трава помята, прижата к земле. Казалось, что я был здесь вчера, и этот костер разжег я, что пустая пачка сигарет и спички тоже мои. Те же, до боли в сердце, все те же прожитые дни, которых больше нет.

На краю ущелья кто-то пас корову и тихонько насвистывал какую-то мелодию. Я посмотрел на него. Это был наш сосед Мхитар. Я поднял в приветствии руку. Мхитар похож на отца, маленького роста, толстый, как наполненный мешок. Удивительно, старея, люди все больше походят на своих родителей. Хоть и хромая, но быстро, твердыми шагами он приближается ко мне. Я тоже пошел навстречу, поздоровались.

— Это кто же говорит, не вспоминай красивые места своей юности, и места не те, и ты уже не тот юноша? — Мхитар едва улыбнулся, но потом, вдруг став серьезным, сказал: — Ясно, из-за старухи приехал. Как она сейчас?

— Нехорошо. Говорит, «сегодня мой последний день. Завтра меня не будет».

— О, ты посмотри! — Мхитар удивленно замотал головой. — Посмотри, как она знает… Хорошая была женщина. Такие появляются на свет раз в сто лет. Тебя вырастила — поехал учиться в город и остался там. Потом тетя твоя, Маргуша, развелась с мужем, говорят, негодяй был, сукин сын, развелась — привезла малыша да, оставив на попечение матери, так и ушла… Ее надеждой и опорой после тебя стал Самвелик, а он погиб в афганской войне или же пропал без вести… Никто не спросил, зачем это войска ввели в Афганистан? В нашем маленьком Карабахе нет села, в котором не было бы жертв той войны. Гробы не имели права открывать, привозили под пломбой и с пломбой хоронили. Так было… Спроса не было, но были заинтересованные люди, иначе на сегодняшний день каждый генерал не строил бы дачи на нескольких гектарах земли под Москвой и в лучших местах: в Сочи, в Кисловодске, в Крыму…

Бабушка твоя верила, что внук жив, говорила, он в плену, хочет, но не может приехать. Как твой отец, Гриша, который в селе появился только через десять лет после войны. Село обрадовалось, очень обрадовалось. Но короткой была радость. Возле Мартуни, в Куропаткино, на машине, нагруженной ячменем, совершил аварию, бедный. Был в ряде немецких лагерей — Майданек, Бухенвальд, но говорил, что ту бесчеловечность, зверство и жестокость, которую проявляли следователи и особенно руководство советских лагерей, ни в одном немецком лагере не видел… Обращение следователей и тюремной охраны к заключенным было такое, что многие совершали самоубийство или сходили с ума. Из германских лагерей сбежал, попал в советские лагеря. На десять лет отправили на лесоповал в морозной Сибири и в Воркуте, приехал — и у себя на родине погиб. Эх, так получилось. Кому не везет, у того конь в стойле в осла превратится… Тебя хотя бы узнала?

— Конечно.

— Помню, ты был крохотным ребенком, когда тебя привезли к ней. Держа за руку, вела тебя в поле, вечером с собой приводила домой. Если хочешь правду, — Мхитар как-то виновато улыбнулся, — она была тебе и матерью, и отцом. А как же! Одна вырастила, дала образование. Есть женщины, которые стоят семерых мужчин. Твоя бабушка была такой женщиной. Не каждому это под силу. Сироту жалеть могут многие, но не каждый накормит его. Как идут твои дела там, в редакции, хорошо?

— Ничего.

— Иногда читаем твои статьи… Но если бы жил в селе, ей было бы легче. Тяжело жить в четырех стенах. — Мхитар задумчиво посмотрел на меня и сменил тему разговора. — Что я говорю? Не один же ты, сейчас многие убегают из села. Было время, эта деревня была полна людей, молодые парни, девушки, в школе училось около пятисот учеников. Но есть три важные вещи, которые сломали хребет деревни. Скажу так: во‑первых, это война, двести пятьдесят человек приняли участие в ней, одиннадцать из которых были девушки. Какие парни пошли на войну и не вернулись! Во-вторых, это вербовка. Наверное, ты не знаешь, что после войны, в начале пятидесятых, в селах шла мобилизация рабочей силы, почти половина села уехала в Баку, Сумгаит, Мингечаур. Да, еще этот хопан, целина значит. В начале марта все село от мала до велика, как перелетные птицы, отправляются в российскую глубинку на заработки, а в конце ноября, когда уже выпадает снег, возвращаются. Жаль… тысячу раз жаль, разорилось это райское село, ты смотри, разве есть еще такое место в мире?..

Корова зашла на поле, Мхитар, подтягивая за собой раненую ногу, ушел, оставив меня на краю ущелья.

Я продолжил свой путь по узкой тропинке вверх по ущелью. Сверху, между кронами деревьев, то ярко, то тускло сверкало солнце. Синицы пролетали над орешником очень низко, почти касаясь земли, и исчезали в лесу. Эта тропинка, которая в свое время была оживленной дорогой, сейчас сузилась, потому что редкий путник проходил здесь, и дорога заросла кустами шиповника. Как часто мы с бабушкой Шаум поднимались в горы, рвали траву, собирали колосья, выкапывали картофель. Однажды бабушка сказала: «Прошлые дни не вернуть…» Лишь сегодня я стал понимать смысл этих слов, когда столько воды утекло с тех далеких дней. Лесная тишина, ни звука, ни шороха, кроме сердечной песни соловья. Был бы хоть один из старых друзей… Оставив этот воздух, эти прелестные места, все они живут в разных городах, в село приезжают раз в два-три года, важно гуляют по улицам села, часами сидят перед сельским клубом, пока длится отпуск, и покидают его… Э-э, я ж ведь тоже один из них.

А здесь продолжают благоухать цветы, солнце между деревьями проникает на поляны, хотя в горах уже по утрам роса, некоторые цветы уже давно завяли, но на полянах раскрывается роза с тонкими лепестками, на хрупком стебельке красная роза.

Лето, жара, большие желто-красные мухи с круглыми глазами неподвижно повисли в золоченом воздухе, на звук моих шагов они не обращают внимания. Множество бабочек стайками опускаются на дождевую воду, собравшуюся в углублениях от копыт животных, стайками поднимаются над водой, как-то накреняясь, парят, кружатся и, снова возвращаясь, садятся на края тех же ямок.

Помню, в один из жарких летних дней я взял с собой Самвелика, пришли сюда. Возле родника прохладно, сели… В ушах журчание воды, а вокруг пение птиц, жужжание пчел, зов кукушки, вдали между деревьями виднеется село, раскинутое на склонах ущелья, в зыбком мареве блеяние ягненка, ржание, какой-то смех, звон колокола, лай собак, отрывистые голоса, доносящиеся из села с легким ветерком…

Самвелик перешел уже в восьмой класс. Показал мне фото одной девочки. «Хорошенькая, правда?» — стесняясь и как будто с гордостью, спросил он.

Девочка была красивая, с коротко стрижеными волосами, с огненным блеском голубовато-зеленых глаз. «Хорошенькая, — подтвердил я, — чья дочь?» «Нашего завуча, — ответил он, сам тоже на какой-то миг с благоговением посмотрев на фото. — Это дочь товарища Тельяна. Учится в восьмом классе, зовут ее Агнесса. Правда, хорошее имя?» Я улыбнулся. Фото, которое он, несомненно, взял, чтобы показать мне, бережно положил в карман. Явно было видно, ему по душе, что я одобрил его выбор.

Я становлюсь на колени перед каменным родником напиться воды, на дне бассейна вода сделала ямку и мелкие песчинки дрожат в струе фонтанчика. В то далекое время, в те прошлые дни, возвращаясь домой с гор, здесь остановились уставшие, обессиленные молодая мать и двое ее сыновей — Саак и Гриша. Было лето, было очень жарко, мелкая черная мошкара повисла над канавой с застоявшейся водой, потом, поднимаясь столбиком, кружилась, сверкая в тени граба. Глядя на сыновей, подавленных, в обносках с заплатками, босых, сердце Шаум сжималось. Она вспомнила одно стихотворение, выученное в школе, которое, казалось, написано о ней, о ее жизни на сегодняшний день:

В небе вечернем повисла луна,

Луч свой в окно мне послала она.

И, отгоняя при свете беду,

Белую пряжу свою я пряду…

Жалкая пусть нищета у ворот,

Я подниму своих деток-сирот…

«Да, подниму, а как же! — будто в ответ на стихотворение, произнесла она, — ночь напролет буду крутить веретено, чтобы вырастить вас, но не дам вам заглядываться на чужой порог».

Урожай в этом году был хороший. С помощью Саака и Гриши скосила все поле, намолотила, получила тридцать пудов пшеницы. Два пуда отвезла на мельницу. Неделю просидела у мельницы Тулунц, очередь большая была, намолола полпуда, взвалив на себя поклажу, вернулась домой. Дети, увлекшись игрой возле дома, вдруг заметили мать и все шестеро с шумом и гамом, гурьбой подбежали к ней, обняли ослабевшие ее ноги, а самый младший сын, Ованнес, обо что-то споткнувшись, шлепнулся на землю, но сразу встал, подбежал, крепко обняв ноги матери, и сказал: «Мама, от тебя пахнет белым хлебом». Сдерживая невольные слезы, Шаум так и осталась стоять, глядя на них с неуемным трепетом сердца. А Маргуша смотрела, сидя на земле с испачканным в грязи лицом. И тут опять Шаум прошептала: «Вырастить вас и поставить на ноги — нет у меня заветней желания».

Саак и Гриша уже ходили в школу. Целый год она бесплатно пекла хлеб для учителя школы Вардана, чтоб он занимался с ее сыновьями, а долгими зимними ночами ткала ковры. В конце весны, в распутицу, с той стороны реки Хачен, из села Баллуджа, пришли покупать ковер. Настроение у нее было хорошее. Думала, на вырученные деньги заказать одежду детям из Шуши, раздетые они. Напрасные надежды… Произошла реформа денег, деньги были обесценены. Покупатели ковра знали это, но обманули ее. «Ну что поделаешь, если они могут обмануть даже такую несчастную, как я, — заплакала она, — пусть их жены не испытывают моих трудностей, пусть их труды, как мои, не смывает вода…»

…Со сладостным криком пролетел над лесами журавлиный клин. Я поднял взгляд, однако ничего увидеть не смог. Деревья закрыли небо. Где-то каркали вороны, дятлы, прижавшись грудью к сухой коре дерева, стучали и стучали клювом. Не видно было кукушки, которая на макушке букового дерева долго и бесперебойно куковала, ее призывный клич, как удары сердца, печально раздавался в полной тишине девственного леса.

Погруженный в воспоминания, по дороге, окутанной синими тенями, я направился к ближайшему небольшому холму, думая о том, что мало осталось в этих местах такого, что было связано со мной. Отсюда, с холма, как на ладони было видно село, раскинувшееся на склонах ущелья. В самой высокой части села, прямо прижавшись к ущелью, сохранилось старое кладбище. В девятом классе на уроке истории Древнего мира мы ходили туда на раскопки. На одном из замшелых памятников, который лежал у родника, наполовину врытый в землю, с большими усилиями нам удалось прочитать: «Тивн ЙЛ… Ес нуваст варпет шинеци захпюрс… Йагутс йишецек». А что это означает, в то время ни мы, ни товарищ Гулиян — наш учитель, толком расшифровать не смогли.

Председатель самого первого колхоза дядя Мнацакан, отец Мхитара, верхом на осле поднимался в горы косить траву. Кто-то из нас позвал его. Он повернул голову в нашу сторону и еще издалека сказал: «Что вы тут делаете? Кто дал вам право раскапывать, вашу мать…» Девочки прыснули, товарищ Гулиян покраснел до ушей, а мы засмеялись и показали ему надпись, записанную в ученической тетради, сказав: «Дядя Мнацакан, никто не понимает, может, ты знаешь?» Невзирая на жару, дядя Мнацакан был в шапке-ушанке, одно ухо ушанки свисало, второе торчало вверх, длинные завязки тряслись при разговоре. Товарищ Гулян с кривой усмешкой таинственно смотрел на него, мол, нашли, у кого спросить. Дядя Мнацакан, уловив этот взгляд, погладил длинные усы и сказал: «Вашу мать, в старинном армянском алфавите ЙЛ — это наш восемьсот восемьдесят первый год. Здесь говорится: “Этот родник сделал я, мастер Нерсес, помните меня в ваших молитвах”».

Дядя Мнацакан, прищурив глаз, посмотрел на товарища Гуляна, громко рассмеялся и так, смеясь, произнес:

— Гулян Ваган, тебе в школе за что дают зарплату, твою мать? При раздаче ума ты вот здесь был, здесь, — похлопывая по крупу осла, снова засмеялся он.

Мы чуть было не умерли от восторга, а товарищ Гулян, снова по уши покраснев, от растерянности не знал, укорить его или на нас разозлиться.

Слева от старого кладбища, внизу, было новое кладбище. Вместе с моей бабушкой Шаум (держа в левой руке клюку, правой держа меня за руку) медленно, останавливаясь то там, то тут на отдых, мы шли туда. Вокруг зеленая трава, всякие цветы, пенье птиц. Бабушка бледнела, губы начинали дрожать.

«Иди в сторонку, нарви цветов и принеси — положи на надгробья», — поручала мне она. Я шел собирать цветы, а она, стоя на коленях на земле, начинала долго плакать в голос, переходя от одного надгробья к другому.

Действительно, будто ничего не изменилось. Горный орел вырвался из своего гнезда на Мегракерце, зорко глядя вниз, медленно и величаво начал кружить над скалами. По ступенчатой каменистой дороге, спускающейся в село из Салкуота, не обращая внимания ни на орла, ни на его отрывистый зов, два подростка, громко споря, гнали своих козлят. Вдали от реки Хачен в село поднималась грузовая машина, густая пыль от которой долго стояла на дороге. Чуть в стороне, у обочины, привязана лошадь. На расстоянии длины веревки лошадь выщипала всю траву, и издали казалось, что вокруг нее трава равномерно и чисто скошена косой. Все, как и было, и словно не прошло так много лет.

В деревне кудахтали куры. Когда бабушка сажала курицу на яйца, звала меня. «Иди, иди, — говорила, — ты еще невинный, руки у тебя чистые, положи яйцо под курицу». Я с осторожностью подкладывал под теплые крылья наседки белоснежные холодные яйца, а бабушка, взяв одно желтое яйцо, трижды медленно кружила над гнездом и потом тихонько пела: «Пусть змея приходит со змеенышами, уж — с ужатами, все животные — с детенышами, и ты приходи со своими цыплятами, все здоровые, одно яйцо пустое», — говорила она и тоже подсовывала яйцо под курицу.

В нескольких шагах от меня запела перепелка. Я повернулся на голос. Маленькая, коричневая, в темных пятнах или родинках, перепелка легко пробежала, все время оглядываясь назад, и через некоторое время из-за куста боярышника снова донеслась ее звонкая песня.

Я долго сидел на пригорке, потом спустился в деревню по узкой дороге, идущей между огородами, которая когда-то была канавой, и пошел домой.

Лусине во дворе под тутовником разожгла огонь, кипятила молоко. Гоар и Лилит не было, их голоса доносились из сада. Бабушка сидела в том же положении.

— Ничего не ела?

— Не хочет есть, — пожаловалась Лусине. — Попробуй ты, может, согласится.

Там, на гумне, до сих пор не могут завести трактор. Тот с грохотом заводился, некоторое время ровно работал, потом тик-тик-тик — и замолкал. Грохот, который слышался с гумна, наверное, уводил бабушку в другой мир. Сколько воспоминаний было связано с этим гумном. Годы идут и проходят, но тот черный летний день забыть невозможно, нет.

…Стояла удушливая жара, они с подругами раскидывали на гумне снопы колосьев, чтобы потом молотить. Шаум развязывала снопы. Она сама не знала, отчего у нее нет настроения. Печаль прошлых дней с утра вселилась в нее, не давая покоя. Отчего это, понять не могла. Как у звеньевой, работа вроде шла неплохо. С утра бесперебойно молотили, куча заметно опустилась, часть обмолотого зерна навеяли, а другую часть оставили на вечер, ждали, когда поднимется ветер. Все нормально, урожай тоже, слава богу, неплохой, и государственный план выполнят, и достаточно получат за трудодни. Но все равно на сердце было тревожно. Ни с того ни с сего вспомнила вдруг тот давно прошедший день, когда она с тяжеленным мешком муки на спине пришла домой и дети, увидев ее издалека, бегом примчавшись, обвились вокруг нее, и Ованнес, крепко обняв ее ноги, сказал: «Мама, от тебя пахнет белым хлебом».

Господи, как быстро мчатся годы, камень маленький не растет, маленький ребенок вырастает. Дети, хвала богу, уже выросли. Недолго ждать, уже скоро из армии вернутся Саак и Гриша. Как уехали из села, так до сих пор и служат вместе в городе Бресте. Она даже в мыслях не представляла, что Гриша может уехать. Он ведь поехал в райцентр проводить брата. Потом там, в военкомате, попросил его тоже отправить с братом, потому что все равно на следующий год он тоже должен уйти служить. Лучше, если он с братом пойдет и с братом вернется. Его просьбу уважили, разрешили. Сначала Шаум очень драматизировала этот случай, два дня подряд места себе не находила, безостановочно плакала, но друзья, соседи подбадривали ее, говоря о том, что это даже к лучшему, рано ушел — рано и вернется домой.

Ничего, они вернутся, потом поедут Арам и Вагаршак отдавать свой долг Родине, остается Ованнес… Ну, с Ованнесом проще. Он — душа школы, а теперь еще и собрал производственную бригаду из числа старшеклассников, помогает колхозу. На днях директор сказал: «Как окончит, дам ему часы, пусть преподает. Ованнес должен окончить университет, ему нужно заняться наукой». Пока она в силах, поможет, сыновья тоже помогут, ведь они его братья. Вот Саак работал на ферме, зарабатывал больше, чем они с Гришей, вместе взятые. Нет, трудности остались позади. Придут сыновья, построят двухэтажный дом из нескольких комнат. Достаточно много собрали стройматериала. А потом женит их, поможет невесткам, чем может, почему не помочь?

Послышался глухой звук грозы. Щурясь от солнца, Шаум посмотрела на небо.

— Черт возьми, дождь бы не пошел! — сказала Маргарит и, тоже приложив руку ко лбу, прикрываясь от солнца, посмотрела наверх. Как маленькие льдинки в воде, клочья облаков, похожие на белые брюшки белочек, медленно плыли по небу.

— Нет, дождя не будет, — задумчиво произнесла Шаум. — Не видишь, ветра нет?

И тут, обращаясь к подруге детства, Шаум неожиданно сказала:

— Послушай, с тобой тоже так бывает? Непонятно, почему, сердце вдруг начинает трепетать, воздуха не хватает, ноги слабеют? Отчего это? И, как назло, во сне сегодня видела маму. Каждый раз, как вижу маму во сне, что-то случается. Перед рассветом задремала и сразу увидела ее: встала, смотрит, чего-то испугавшись. И все, я больше не сомкнула глаз.

— Пусть земля будет пухом твоей маме, святая была женщина! — Маргарит устало выпрямила спину. — Я слышала, что во сне лучше видеть плохого человека, чем хорошего.

— Почему? — со стороны спросила Вардануш.

— Откуда мне знать? Вроде если во сне видишь хорошего человека, в этот день происходит нечто плохое. — Маргарит посмотрела на Шаум и сменила тему. — Кто сейчас в сны верит? Перестань…

— Как назло, горечь на языке, — продолжила Шаум. — В день, когда получили известие об убийстве моего брата Саака, тоже так было, с утра на языке была горечь, а вечером пришло известие… Боже, храни моих детей!

Бригадир Мнацакан ночью накосил травы для коровы в Бурджале и сейчас, лежа в тени сарая, пытался сомкнуть глаза. Он повернулся к женщинам:

— Чего разболтались? — недовольно пробурчал он. — Если б каждый сон был правдой, я бы тысячу раз прогнал Маргарит и привел бы в дом Сиран.

— Откуда мне такое счастье? — с наигранным сожалением покачала головой Сиран.

— Будь ты неладна, на нее посмотри, — вступила в игру Маргарит. — Поступил бы так, на самом деле, душу б мою освободил. Я и живу-то с ним ради детей, а он думает, что чего-то стоит…

Их перебранка стала обыденным явлением, обычным делом, некоторые посмеялись, но Мнацакан был не из тех, кто уступает:

— Женушка, ты почему за рубль продаешь мужа, которого приобрела за тысячу рублей?

Однако Маргарит не успела ответить Мнацакану. В сторону гумна галопом направлялся всадник на сером коне по кличке Огненный. «Кажется, сюда скачет», — сказал кто-то. Те из женщин, которые присели в тени отдохнуть, приподнялись. Шаум, предчувствуя что-то плохое, встала с трепещущим сердцем, Маргарит с очередным снопом в руках застыла в ожидании, Мнацакан тоже встал с места и с непонятным нетерпением уставился на дорогу. Конь c пеной у рта, весь в поту, закусив удила, рысью пробежал через гумно, но всадник, курьер сельсовета Абгар, сумел натянуть узду и удержать бешеного жеребца, который, развернувшись в сторону людей, остановился, заскрежетав зубами и беспокойно топчась на месте. Абкар, не сходя с коня, сказал хриплым голосом:

— Ну что мне сказать, люди, началась великая война, немецкие войска напали на нашу Родину.

В собравшихся будто метнули огонь.

— Вай, типун тебе на язык, Абкар, — хлопая себя по коленям, простонала Маргарит. — Это что за известие ты принес…

— Что Абкару делать, сестренка?! — с жалким видом оправдывался Абкар. — Вон из области телефоны разрываются. Асцатуру приказали даже на метр не удаляться от сельсовета. А меня отправили известить бригадиров о том, что вечером состоится собрание, все должны присутствовать.

Некоторые стали тихо плакать.

— Ну, я поеду, сообщу в других бригадах, — сказал Абкар и вывел коня рысцой с гумна третьей бригады.

Шаум словно окаменела, словно ничего не слышала, и то, что было здесь сказано, пока не осознала. Она задумчиво, ничего не видящим взглядом смотрела вокруг. Мнацакан закрутил из газеты толстую папиросу, зажег, но закурить не успел: его сразу стал душить кашель. Высунув язык трубочкой, он долго надрывался, так, что завязочки на шапке тряслись. Его сын Мхитар тоже был в армии, и он почувствовал какой-то страх, глядя на жену, как будто считал себя виноватым. Мхитар был далеко от границы, по эту сторону Урала, служил в городе Барнауле. Но какое имеет значение то, что его сын далеко от линии фронта, другие же сыновья находятся прямо там! Саак и Гриша, сыновья Шаум, служат сейчас в пограничных войсках, находятся, по всей вероятности, на передовой линии фронта под огнем. Мнацакан поднял глаза и испугался, увидев Шаум. Ее лицо было землистого цвета, бескровные губы шевелились, но не в силах были что-либо произнести. Чуть в стороне на коленях стояла Маргарит и плакала, прикрыв лицо руками.

— Женщины, соберитесь, стыдно, никто еще не знает правды, может, это провокация, — спустя некоторое время еле-еле произнес Мнацакан, сам не веря своим словам. — Я этих германцев знаю с шестнадцатого года… Я вам скажу…

Однако слова бригадира повисли в воздухе. Женщины уже бросились в сторону села, пересекая картофельное поле. Самой последней, захлебываясь беспрерывно текущими слезами, еле двигаясь на ослабевших ногах, была Шаум. Мнацакан долго смотрел вслед удаляющимся, потом, озабоченно махнув рукой, собрал оставшихся на гумне женщин и отправился с ними веять зерно. В воздухе не было даже малейшего движения. Мнацакан открыл ворота складов, оттуда засквозило, и на этом ветру начали веять.

— Быстро, родные мои, — неустанно повторял Мнацакан, прикрыв рукой лоб от солнца и невольно глядя в сторону села. — Быстро заканчивайте и пойдем узнать, какая беда свалилась нам на голову, мать их…

…Лусине убирала со стола, а бабушка так ничего не ела и не пила. Она сидела, положив руки на постель, опустив голову на грудь, молча, словно отрешенная, безучастная ко всем голосам извне.

Позади дома послышался звук остановившегося такси. Я повернулся назад, внутренним чутьем догадавшись, что приехала моя мама. Удивительно и непростительно, что у меня нет никакого чувства к ней — ни любви, ни ненависти. Почему так, не могу понять, а тем более объяснить. Может, с детских лет какая-то обида закралась мне в душу и живет там? Но, вместе с тем, я и обвинять ее не имею права. Однажды я сказал бабушке Шаум: «Я не могу воспринимать ее, как родную, объяснить не могу, но это так. Она для меня всегда была чужой. И если есть у меня на свете родной человек, то это ты».

Ей, конечно, было приятно мое признание, однако, не показав этого, она сказала:

— Аян матаг, может, она не виновата, в жизни не всегда человек может делать то, чего хотелось бы его душе, случается так, что все складывается против воли человека.

— Но ведь, она нас бросила — и меня, и тебя!

Бабушка покачала головой, горько усмехнувшись, и сказала:

— Горе тому человеку, у которого красивая жена.

Мне непонятно было сказанное ею, хотя я был уже учеником шестого класса. Тем не менее, я спросил:

— Ну и что?

Бабушка улыбнулась. Но это была нерадостная улыбка.

— А то, что красивая жена, как красное яблоко, многие в него могут кинуть камень, — ответила она, чуть задумавшись. — Знаешь, какая у тебя была мать, когда с твоим отцом вернулась из плена? Она была первая русская в нашем селе, все были в шоке. Высокого роста, волосы русые, улыбка на устах. Разговаривала, будто пела, такой приятный был у нее голос, хотя языка ее мы не понимали. Но вскоре она начала говорить на армянском лучше нас. Да, была очень красивая, все село глядело, разинув рот… — Она минуту задумалась и продолжила: — Потом так получилось, что она связалась с одним городским геологом.

— А ты говоришь, может, не виновата! — снова возразил я.

— Виновата или не виновата, сейчас все уже позади, — грустно сказала она, — но в то время это сильно подействовало на меня. Она была медсестрой в сельской больнице, этот геолог в лесу то ли попал под дерево, то ли еще что случилось, его привезли в больницу с покалеченной ногой. Здесь они и связались. Услышала, и будто мне на голову вылили кипяток. Пошла прямо на работу. «Голый поднялся на гору и осрамил гору, — сказала я. — Иди, куда хочешь, я сто лет берегла свою честь не для того, чтобы ты за два дня ее запятнала». Так и получилось, что вместе с этим геологом она уехала в город, а через некоторое время привезла тебя и оставила у меня.

Действительно, почему так? Почему не могу отнестись к матери беспристрастно? В чем ее вина? А, может, мое предвзятое отношение, отчуждение вызвано тем, что она ни разу не пригласила к себе бабушку, не взяла к себе. Но о чем это я думаю? Неужели она осталась бы в городе? В последний раз как уговаривал, сколько просил, пока не сумел забрать ее на несколько недель к себе в Баку. Как только привез ее, не прошло и пары дней, начала: «Аян матаг, отвези меня в село, сердце мое не выдерживает». С утра и до вечера одно и то же. «Матаг, если хочешь, чтоб я прожила на два дня больше, отвези меня домой. Я довольна и тобой, и твоими детьми, и женой твоей очень довольна, но остаться не могу, отвези, а не то, умру, создам тебе трудности». «Умрешь, похороним в городе», — обнимая ее за плечи, сказал я в шутку. «Нет, нет, нет, отвези, цавед танем, если меня уважаешь, отвези», — причитала она, вполголоса напевая:

Умру, хороните в Араджадзоре,

Чтоб горы, ущелья рядом были…

Меня там ждут родные горы,

Там мамы и брата святые могилы…

Да, душу ее влекло в село. Там каждый камень, каждое дерево напоминают ей о сыновьях. Она хотела быть там, только там, в последний раз в родном мире воспоминаний…

…В последний раз… В последний раз, после того как проводила на фронт сыновей Вагаршака и Арама. Они пошли на гумно, молотили допоздна, Ованнес тоже был с ней… Ованнес распряг быков, Мнацакан погнал на поле, а она с женщинами направилась домой, все время оглядываясь назад, в сторону дороги, ведущей вниз вдоль реки Хачен, которая издалека блестела под светом звезд, словно река, текущая параллельно с Хаченом, и, извиваясь, терялась в темных ущельях. По этой дороге ушли ее сыновья, и где они сейчас могут быть? Уехали уже или до сих пор в районном центре? Много горьких слез пролили женщины в тот день, вспоминая своих родных, отправившихся на фронт, много говорили, поддерживая друг друга, вселяли надежду, а сейчас шли молча, но она знала, что каждая из них томима одной мыслью: скоро ли закончится война?

Она также шла молча, с поникшей головой, согнувшись, словно под тяжелой ношей, и, как назло, тревожные мысли не давали ей покоя. «Интересно, где сейчас Гриша, Саак? — растерянно думала она. — Бедные мои дети, привыкшие к этим полям и горам, к свободе, что они сейчас делают там, под огнем и страхом смерти? — Слезы застили глаза, дорогу заволокло туманом. — А мои Арам и Вагаршак? — в уме продолжила она. — Какие из них вояки? Вчерашние невинные, не ведающие о том, что в мире творится, наивные дети. Откуда они знают о том, что такое война и смерть?»

Шаум посмотрела на идущего впереди сына и ужаснулась от мысли, что его тоже могут взять в армию. «Ованнеса пока не заберут, — сама себя подбадривала она, — а до того и другие вернутся. Арам сказал, да услышит его бог, пока дойдут до передовой, война может закончиться, и они вернутся домой. Нет, Ованнеса не возьмут!»

Как быстро проходит время! Словно совсем недавно это было — только-только наступила весна, Ованнес, сидя у стенки дома в лучах солнца, звонко учил стихотворение:

Здравствуй, аист наш родной!

К нам с добром ты прилетел,

Этой раннею весной

Ты сердца нам обогрел…

Да, это правда, жили они радостно, были счастливы, сами того не зная, что в этом и есть счастье: голодные или сытые, лишь бы дети твои, живые, здоровые, были бы рядом. Следя за Ованнесом, она незаметно выучила это стихотворение, все повторяла его в уме, улыбаясь самой себе. Невольно вспомнила тот весенний приятный день. Эмма, дочь подруги Маргарит, веселая, прямо как огонек, стоя за деревом в их саду, кусочком зеркальца пускала солнечных зайчиков в глаза Ованнеса и смеялась. Тогда она улыбнулась, долго наблюдая за их беззаботной игрой, в душе радуясь, что дочь подруги нравится ее сыну. «Да удостоятся они друг друга и будут счастливы», — прошептала она в то время.

Вспомнив тот день, Шаум вздохнула, покачала головой. Действительно, когда это было? Словно лет десять назад, а на самом же деле прошло всего три-четыре месяца. Нет, время не идет, а кажется, летит. «Голос тоже изменился, — подумала она о младшем сыне. — Со стороны думают, мужчина, но какой же мужчина? Вчерашний ребенок, просто у него нет отца, а без отца дети быстро взрослеют».

Впереди между ущельями показалось село, негостеприимное и покинутое. По обе стороны дороги на протяжении всего пути без устали, монотонно стрекотали сверчки, в траве и в кустах зеленоватым светом блестели светлячки, моргая своими волшебными «лампочками».

Шаум еще раз посмотрела назад, где растворилось, исчезло во мгле все, кроме далекого Качахакаберда, который с недоступной своей высоты охранял ночную тревожную тишину.

«Нет, Ованнеса не возьмут», — бормотала Шаум. Она не знала, что скоро, очень скоро его заберут, и она останется одна-одинешенька в пустом доме, с тоской ожидая своих пятерых сыновей…

…Выскочив из сада, по пути разогнав свернувшихся, дремавших на насесте кур, прибежали Гоар и Лилит, не обращая на меня внимания, прошли за дом, откуда уже доносился голос моей матери. Я тоже пошел в сторону дороги. Там, на обочине дороги, возле машины беседовали Мхитар и мой отчим-геолог. Приехали без детей. Моя мать шла под ручку с моими дочерями, они, перебивая друг друга, что-то рассказывали ей, и мать улыбалась, кивая головой. Следом за ними шла Сатеник, жена Мхитара. Сатик работает телефонисткой на почте, вероятно, она и сообщила им о бабушке.

— Посмотри, какие красавицы, — говорит моя мать, с гордостью поглядывая на Гоар и Лилит. — Будь осторожен, чтобы в городе их не похитили. Как ты, сын?

— Ничего, — отвечаю я, — как ты?

— Как видишь… — Улыбка, как волнение слабого ветра, разливаясь, озаряет ее лицо. — Знаешь, я недавно прочитала одну книгу и там наткнулась на такую мысль: никто не замечает, как проходит молодость, однако каждый чувствует, когда она уже прошла. Но говорят, что о возрасте, как и о счастье, нельзя говорить громко, это правда?

— Наверное, — неопределенно пожимаю плечами.

— Я слышала, ты доехал до Индии, удалось узнать что-либо о Самвеле?

— Нет, — ответил я коротко.

Мать, слегка покачав головой, сказала:

— Вся мудрость человечества заключается в двух словах: «надеяться» и «ждать».

В короткой юбке, легкой походкой, Лусине идет к нам, и улыбка матери сейчас направлена к ней. Я иду навстречу мужчинам.

Шагая рядом с моим отчимом, Мхитар воодушевленно что-то ему рассказывает, а тот безразлично кивает головой, то глядя на горы впереди, то оглядываясь назад и долго рассматривая спускающуюся с гор дорогу. Подойдя к ним, я молча пожимаю руку отчиму, ожидая, когда Мхитар закончит свой разговор.

— Что собой представляет рыба? Рыба плавает в самой неглубокой речке, брюшком касаясь дна, ударяясь боками о камни. Она плывет, и нет на свете силы, которая сможет вернуть ее в сторону моря. Потому что она родилась здесь из икринки и нужно, чтоб здесь появилось на свет ее потомство. Я о тебе рассказываю, — поворачиваясь ко мне и неожиданно краснея, сказал Мхитар. — Я видел, как ты утром пошел в горы, подумал, где бы он ни был, где б ни жил, он никогда не сможет забыть эти луга и ущелья.

— Вместе с нашей геологоразведочной группой я много ходил по этим горам, и это словно было вчера, — сказал отчим, глядя на застывшие в полете отдаленные горы. Он помолчал и сказал: — Эх, чем старше мы становимся, тем быстрее летит время, все чаще вспоминаем мы прошедшие дни нашей молодости.

Мхитар покачал головой и сказал, усмехаясь:

— Покойный мой отец говорил, что трагедия старости не только в том, что человек стареет, а еще в том, что душа его остается молодой. Он еще говорил, что когда человек взрослеет, глаза переносятся со лба на затылок, и он начинает смотреть назад и ничего не видеть, то есть он хотел сказать, что наступает время, когда человек перестает жить надеждой и живет только воспоминаниями.

— Да, наверное, это так, — неопределенно ответил отчим, а потом, повернувшись к Мхитару, спросил: — Ты все еще пишешь стихи или перестал?

— Иногда пишу, районная газета печатает. Ничего не меняют, как пишу, так и печатают. Но денег меньше дают.

— Послушай, сто лет ты работаешь заведующим складом, все имущество колхоза в твоих руках, на что тебе деньги?

— Тебе кажется, я рад, что завскладом? — Мхитар скривил губы. — Я человек трудолюбивый, работы не боюсь. Совершенно. Для работающего человека самое трудное — остаться без работы. Не была бы покалечена нога, давно бы оставил склад. Что я получаю? Пошел бы на ферму, там много платят.

Подмигнув мне, отчим сказал:

— Мхитар, это правду говорят, что в разгар войны вроде были люди, которые тайком сами стреляли себе в ногу или руку?

Мхитар надолго задумался.

— Это слова врага, — наконец, сказал он. — Не может быть. И кто поверит? Вот ты, например, поверил бы?

— Я?.. Почему не поверил бы? — засмеялся отчим. Решив, что закончил разговор с Мхитаром, он обратился ко мне: — Как старушка? Или уже отправилась в командировку? — снова засмеялся он, на этот раз над своим пустым остроумием, потом сказал серьезно: — Она была женщиной от Бога… Она не должна бояться смерти, она видела ад в этой жизни.

— С мудрым хоть камни ворочай, с дураком — и плов не съешь, — недовольно пробурчал Мхитар, когда отчим ушел. — Глупый человек, лучше бы помолчал, ну а если бы столько понимал, зачем ему говорить… Умный человек знает две вещи: долго думать и мало говорить. Человек должен сам себя уважать, чтоб и другие уважали. Это так, дураком родился, дураком и останется. Один не знает, как пахнет роза, другой из трав и цветов делает лекарства, лечит людей. Да, воздаст ему бог по заслугам за то, что не оценил добро моего отца. Когда он в лесу попал под дерево и сломал ногу, кто его привез в больницу? Отец мой привез на телеге. Вот… Одному сделаешь добра на грош — всю жизнь будет помнить, другому жизнь отдашь — не оценит. Так мир устроен, ничего не изменишь… На раздачу мозгов опоздал. Глупые ведет разговоры, спросить бы его, видел, когда стреляли? Но в одном он прав.

По всей вероятности с целью изменить тему разговора, Мхитар добавил:

— Ваша тетушка Шаум в этой жизни свою долю ада пережила, на том свете бояться нечего. А как же, видела. В селе у родника поставили памятник, посвященный погибшим в Великую Отечественную войну. Я писал об этом в районной газете «Барекамутюн». Тот самый памятник, который стоит выше, возле школы. Открытие памятника прошло очень торжественно, красиво. Тетушка Шаум, которая до этого стояла среди людей бледная, сжав губы, вдруг на коленях, как раньше шли к святому месту, вот так, на коленях, подошла к памятнику, голову положила к подножию и горько заплакала. А на памятнике были имена ее четверых сыновей, погибших на войне: Абрамян Саак, Абрамян Арам, Абрамян Вагаршак, Абрамян Ованнес.

Об Ованнесе было написано в официальном письме командования, районный военком зачитал письмо, в котором было написано, что во время боевых действий 7 мая 1945 года героически погиб гвардии старший лейтенант, командир экипажа танка Ованнес Агабекович Абрамян. В письме было указано также, что орден Красного Знамени, орден Красной Звезды и ряд медалей, которыми награжден он посмертно, отправлены в районный комиссариат Мартакерта. В конце командование передало, что родители должны гордиться таким отважным сыном. Да, вот так было… Тетушка Шаум каждое утро, представляешь, каждое утро, чуть свет приходила к памятнику, убирала вокруг, мокрой тряпочкой протирала пыль с памятника. «Здесь мой дом, — говорила, — здесь мои дети». Потом садилась у памятника, вязала носки и, как в дни Великой Отечественной войны, давала воду жаждущим путникам из большого старого ковша, из которого пили ее сыновья… Потом привезли Самвелика, крохотный был, в школу еще не ходил, горе ее как будто немного утихло, жизнь словно обрела новый смысл. Стали жить вместе с внуком, как будто снова помолодела, но, видно, бог и эту радость счел для нее излишней… Разве это жизнь? В селе знаешь, что говорят?

— Что говорят?

— Я люблю говорить в глаза, поэтому многие меня не любят. Говорят, если б я захотел, мог бы освободить, не дал бы отправить его в Афганистан. С большими людьми общаешься, достаточно было одного слова, чтоб они его не отправили в Афганистан.

…Там, в Сурате, когда после Пешавара показалось, что удалось выйти на след Самвела, я все время думал об этом. Может, в том и была основная причина — чувство собственной вины, что сразу согласился исполнить просьбу моей бабушки Шаум пойти и искать Самвелика. «Аян кез матаг, от земли до неба буду благодарна, — сказала она, — езжай, ищи, сердце мое подсказывает, что, если поедешь, найдешь». Не знаю, почему, но я тоже был уверен, что он жив, потому что шли слухи о том, что где-то в Афганистане, в одном из кишлаков Шидандского уезда, видели, как моджахеды его, тяжелораненого, взяли в плен. Эта вера провела меня через весь Афганистан до Пешавара, в советское консульство.

Военный атташе, чрезмерно добрый русский человек в гражданской одежде, подтвердил, что, согласно сведениям разведки, действительно в окрестностях индийского города Сурат есть один армянин из наших бывших военнослужащих Гератского 101-го мотострелкового полка. Но как его зовут, к сожалению, сказать не может, во‑первых, потому, что прошло много времени, вопросами пленных они больше не занимаются, а во‑вторых, пропавшие в афганской войне наши военнослужащие от страха скрывают свои настоящие имена, фамилии. Многие поменяли веру, вряд ли удастся найти кого-нибудь. Я хотел уехать оттуда, но после стольких поисков решил проверить эти данные тоже, может, действительно этот армянин и есть Самвелик.

Из Пешавара с большим трудом добрался до Дели, оттуда до Сурата поездом добираться один день. Из окна вагона я смотрел на бескрайние зеленые плантации чая и табака, сменяющие друг друга города Джайпур, Ахмедабад, Удайпур, Аджмер, Быарудж с грязными вокзалами, напоминающими муравейники, с неприятным запахом дешевого растительного масла, с голыми детьми-попрошайками и продолжал думать о Самвелике. Удастся ли, наконец, найти его, или эти мои последние мучения тоже напрасны?

В утопающем в грязи, дыму и копоти Сурате я поселился в удобной гостинице «Аль-Сауди» при вокзале и начал поиски. В конце следующего дня в редакции одной из газет сказали, что недалеко отсюда, по дороге в Бомбей, в маленьком поселке Алева живет один армянин по имени Шейх Абдулла, что есть человек, связанный с полицией, который — за определенную плату, конечно, — может привести его завтра ко мне.

До утра я не сомкнул глаз. Причиной моей бессонницы являлись не только звуки нескончаемого потока автомобилей и рикш, их громкие сигналы и возгласы. Я снова думал: неужели найду Самвелика и отвезу его домой на радость бабушке и всем нам. Гвалтом птиц: «чинк-чинк… чинк-чинк, потом фьют-фьют-фьют», доносящимся из соседнего сквера, начался день, прошло еще два часа и вот, наконец, постучались в дверь. Меня вмиг охватило волнение, казалось, что невозможно дышать. Я открыл дверь и окаменел: напротив меня стоял Самвелик. В чалме, ужасно худой, с опаленным на солнце лицом, с длинной бородой, в длинной, до пят, белой одежде. Я подался вперед, чтоб обнять его, но он холодно прошел мимо меня, обошел стол в центре комнаты и сел на край дивана.

— Ты знаешь, сколько я искал тебя? — сказал я, несколько подавленный и растерянный его холодным отношением. — Где только я ни был! Через Термез прошел в Мазари-Шариф, оттуда в Кандагар, Герад, а из Пешавара прямо в Пакистан, собирая сведения, по твоим следам дошел до Фейсалабада. Во многих местах искал тебя, Самвелик, во многих местах… И вот я здесь, в городе Сурат. В советском посольстве в Дели мне очень помогли… и вот я здесь, — снова повторил я, — наконец нашел тебя…

Он смотрел отрешенно и холодно. Ни ответа, ни какого движения сомкнутых губ.

— Наконец, нашел тебя, — снова повторил я. — Уже почти не было надежды, что найду. Да, не было надежды, но в то же время ее не терял. Правильно говорят, что человек, особенно взрослый человек, ложится спать без уверенности в том, что завтра утром проснется, но в любом случае он снова и снова перед сном заводит будильник. Это и есть надежда. Бабушка Шаум живет этой надеждой, Самвелик, она обрадуется. Знаешь, как безмерно она обрадуется…

Мышца на его лице напряглась. Он с тоской покачал головой, но ничего не сказал.

— Она уверена, что ты жив, здоров, ее сердце ей говорит об этом. Она много страдала. Но мудрая женщина, Самвелик, она все время твердит твое имя. День и ночь называет твое имя. Помнишь Агнессу, — невольно добавил я, — помнишь, фото мне показывал?..

Он поднялся с места, подошел к окну. Долго смотрел на улицу, как-то съежившись, став меньше, потом повернулся и растерянно, но холодно сказал:

— Поздно, поздно уже… У меня семья, у меня жена, дети, поздно… Вовремя нужно было искать, вовремя, — он внезапно поднялся, так же, хромая, прошел к двери, обернулся, пристально посмотрел на меня. Я понял, с болью понял, что в последний раз вижу его. — Не ищите меня, — сказал он тем же холодным тоном. — У меня другая вера… Не ищите меня…

Он медленно вышел из комнаты, закрыв за собой дверь.

Я долго, очень долго сидел, не в состоянии понять всего того, что произошло сейчас, в этом далеком, чужом мире…

— Ты не обижайся на мои слова, — снова заговорил Мхитар, — я сказал — ты забудь. Что касается тетушки Шаум, что сказать? Мы были близкими соседями, она всегда была у нас на виду, хорошо мы к ней относились или плохо, пусть бог рассудит и каждому воздаст по заслугам… На тебя тоже не имела обиду, что поделаешь, это ее судьба, что делать, ты спишь, судьба бодрствует, куда убежишь? Никуда… В городе она не выдерживала, а твоей работы в селе не было, так случилось…

Посмотрев в сторону дороги, он громко спросил:

— Апетнак, что это несешь в ведре? Еще и прикрыл сверху…

— Ну, если должен сказать, почему тогда прикрыл?

— Видишь, что сказал? — обращаясь ко мне, сказал обиженный Мхитар. — Может, бомба внутри, не знать, что несет? Ни грамма мозгов нет, а умничает. Вчера вечером зашел в огород выкопать пару картофелин, а за деревьями кто-то лопатой копает. Смотрю, сыночек Вано с верхних дворов, сорванец. Спрашиваю, что это он делает. Отвечает, что картошку копает. «Я хозяин этой картошки», — говорю, а он в ответ: «Ну, раз ты хозяин, помоги».

А в тот день смотрю, наш сосед Арташ (этот тоже дурной какой-то) красивую одежду надевает на огородное пугало, галстук надевает на него. Говорю, ты ж не сумасшедший, зачем галстук надеваешь? А он говорит: «Птиц, боящихся пугала, тоже нужно уважать». Все село — остроумные. В каждом селе один дурак бывает, а в нашем селе в последнее время их число увеличилось. Число пьющих тоже. Трезвые — котята, выпьют — становятся львами. Один из них и есть Арташ. Из-за его же глупости бедного Манвела отправили в Шушинскую тюрьму на два года.

— Кто это — Манвел?

— Сын Сурена. Шофер он. Родственник был у Сурена в Мартакерте, отец у того умер, а Сурен — сельский человек, что должен был делать? Сам же хороший мастер, сказал: «О гробе не беспокойтесь, я привезу». Размеры тоже знал, наверное, в свое время на глаз определил. Сделал, у председателя спросил разрешения и на грузовике сына Манвела отвез. В нижних селах они взяли одного учителя-азербайджанца, который ехал в райцентр. Но не сказали, что в кузове есть гроб, а тот, тупица, видимо, страшно боялся гробов и покойников. Через некоторое время этот вдруг замечает, что крышка гроба медленно поднимается, оттуда появляется рука. С перепугу он выпрыгнул из кузова в дорожную пыль, сломал ногу и руку. Выяснилось, что этот дурной Арташ тоже сел в машину, вроде в электросети у него есть дела. По дороге начался дождь, залез в гроб и благополучно лег там. Руку вытащил, чтоб посмотреть, не перестал ли дождь? Два года дали Манвелу, жена и дети остались одни…

А на колхозном собрании, знал бы ты, что сказал этот наш балабол Беник… Как это тебе? Говорит, в Советском Союзе вряд ли мы сможем жить хорошо, один выход, говорит, чтоб Советский Союз объявил войну Америке и Китаю, этих много, нас победят, и мы за их счет заживем по-человечески. Решил я взять в руки его вожжи, говорю: «А если мы победим? Он и разинул рот, не нашелся, что ответить. Так вот, если дать им волю, будут болтать против власти…

— Знаешь, как я женился? — оживился Мхитар. — Из Еревана на каникулы приехали парни-студенты, хотели устроить пир, меня отправили в соседнее село Шахмасур за мясом. Хожу по домам и спрашиваю: «Нет ли ягненка на продажу?» — «Нет». — «Козленка?» — «Нет». — «Поросенка?» — «Нет». Вижу, на балконе одного дома стоят девушки, смеясь, разговаривают. «А девушка на выданье?» — спрашиваю. Вот тут и ответили: «Есть». Так мы с Сатик и поженились.

Он снова посмотрел на дорогу, по которой шел человек, погоняя осла, навьюченного травой, а впереди шагал, насвистывая, мальчик.

— Мальчик, а, мальчик, — сделал замечание Мхитар, — почему не ты погоняешь осла, отец погоняет?

— Эээ, откуда осел знает, кто погоняет, я или отец? — ответил мальчик, продолжая идти, насвистывая, впереди.

— Видишь? — снова спросил Мхитар. — Говорю, что в голове нет ни капельки мозгов, а строят из себя остроумных, глупости болтают… Чтоб воспитателям вашим было неладно…

Отчим вышел из дома, закуривая сигарету, подошел к нам.

— От любой беды можно спастись, только от смерти нет спасения, — пофилософствовал он и, глядя в сторону дома Мхитара, сказал: — Мхитар, вижу, не позаботился ты о сене, как обойдешься?

— Волк разве дал позаботиться о сене? — нервно сказал Мхитар. — Негодник, пришел, прямо возле нашего дома, у ограды, съел моего осла.

— Ну, не в ресторане же волку было есть его… — от души рассмеялся отчим.

Мхитар обиделся, оставив это без ответа. Он сказал другое:

— Все проходит, даже горе, время лечит все раны, кроме горя от потери собственного ребенка, — и, глубоко вздохнув, добавил: — Человек в один день рождается и в один день должен умереть, боишься смерти или нет, все равно она придет.

Вечером следующего дня бабушка умерла. Удивительная вещь: в этот самый миг над нашим селом пролетал журавлиный клин. Совершенно неожиданно он вдруг повернул, поменяв направление, пролетел два раза над нашим домом и, взмахивая крыльями, улетел, затерявшись в золоченых лучах вечерних сумерек. Журавлей не было видно, но еще долго был слышен их отдаляющийся печальный зов…

Через день мы предали бабушку земле на нашем старом сельском кладбище, откуда были видны ущелье с руслом реки Хачен и дорога, ведущая в райцентр.

Много лет назад по этой дороге ушли ее сыновья, чтобы больше не вернуться…

А потом над селом раскрылся новый день, от утренней прохлады проснулись, зашелестели листвой деревья, редкие птицы то тут, то там защебетали, перекликаясь друг с другом. Их сладостное пение становилось все громче и громче.

Как-то неуловимо над селом открывался день, и странно было думать о том, что этот новый день принесет надежду и радость всем людям — и старым, и молодым, но только не тем, кого больше нет…

______________

[1] Айан матаг — буквально: готовность принести себя в жертву ради жизни родного человека (арм.).

[2] Цавед танем — буквально: возьму себе твою боль, унесу твою боль (арм.).

Перевод Нелли Аваковой