КУЛЬТУРНЫЙ КОД

История жизни народной артистки Армении ЛЕЙЛИ ХАЧАТУРЯН

Продолжаем публикацию глав из книги «Лейли», вышедшей в издательстве «Антарес» в 2010 году по госзаказу Министерства культуры Республики Армения.

Эта книга – история жизни ведущей актрисы Ереванского ордена Дружбы Народов Государственного русского драматического театра им. К.С.Станиславского, народной артистки Армении Лейли Хачатурян, представительницы легендарного армянского рода Хачатурянов, записанная с ее же слов. Вместе с тем, это история жизни армянской интеллигенции, рассказ о трудном, но замечательном времени расцвета искусства в Армении.

Текст публикуется с согласия автора литературной записи книги Армена Арнаутова-Саркисяна.

Продолжение. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Мстислав Ростропович

Удивительный человек Мстислав Ростропович — большой ребенок, это совершенно точное определение. Дядя мой часто спорил с ним, они даже ссорились, и как великолепно вел себя в этих ситуациях, в этих обидах Мстислав Леопольдович. Дядя всегда хмурый, несговорчивый, никак не поддавался, а Ростропович стремился обязательно помириться, обязательно что-то объяснить и все уладить…

Я была свидетелем одной из таких ссор. Это касалось Второго виолончельного концерта, концерта-рапсодии для виолончели, который Арам Ильич, кстати, посвятил Ростроповичу. Он был крайне удивлен, что Мстислав Леопольдович очень мало репетирует. Произведение выдвигалось на Государственную премию, и, естественно, дядя очень волновался…

Накануне прослушивания в Колонном зале Дома Союзов вдруг он узнает, что Ростроповича вообще нет в Москве, он уехал на гастроли в Польшу. Дядя кричал как ребенок: «Не прощу! Никогда я ему этого не прощу!», — переживал страшно. В день концерта Ростропович появился прямо к началу прослушивания. Дядя заявил: «Не пущу! Я его на сцену не пущу!». Его уговаривали как маленького ребенка, убеждали, чуть ли не ласкали, лишь бы он успокоился. Ростропович, как ни в чем не бывало, с большой заботой сказал: «Передайте Араму Ильичу, чтоб он не волновался, все будет в порядке, я за это ручаюсь…».

Сидит комиссия, которая присуждает премии, звучат произведения разных композиторов, и вот, наконец, на сцену выходит Ростропович. Дядя демонстративно встает с места и через весь зал направляется к выходу. Удержать его было невозможно, я даже не повернулась, я до сих пор не знаю, вышел он из зала тогда или нет. Начинается концерт, Ростропович с блеском исполняет свою сольную партию, великолепно играет! Было такое впечатление, как будто он репетировал с оркестром минимум две-три недели, причем день и ночь. Конечно, виолончельный звук Ростроповича не сравнишь ни с каким другим. Его инструмент, буквально, разговаривал! Великий, великий музыкант! Когда закончился концерт и зал взорвался аплодисментами, Ростропович соскочил со сцены и пошел по направлению к двери, в которую вышел Арам Ильич. Он вернулся с ним в обнимку и счастливый говорил ему: «Арамочка, Арамочка, дорогой, я же тебе говорил, все будет хорошо! Арамочка, ну что же ты так переживаешь…». Примирение состоялось, это был настоящий триумф и автора, и исполнителя. Очень трогательные были у них взаимоотношения…

Когда умерла моя мама, дядя не смог приехать на похороны, он был заграницей в это время, но он приехал через несколько дней, и пригласил священника отслужить службу на могиле. В этот день с ним к нам пришел Мстислав Ростропович. Какой он был нежный, какой ласковый. Была уже зима, мы поехали на кладбище. Стоим у могилы, и вдруг он снимает свои перчатки и одевает их мне на руки. Я не знаю, почему-то я была без перчаток. Он крепко сжал мои руки, стал согревать их, и говорит: «Я вас так понимаю, я верующий человек, я верующий…», — почему он мне это говорил, я не знаю, но он очень трепетно как-то жал мне руки, старался их согреть, хотя они были в его теплых перчатках, и говорил: «Я верующий человек, я верующий человек, пусть земля ей будет пухом, я желаю вам, чтоб все у вас сложилось, все будет хорошо…».

Я была обласкана этим громадным великим человеком, как никем из присутствующих в этот холодный день. Горе для меня было действительно величайшее, и я никогда не забуду его слова, его глаза, и такое трепетное-трепетное человеческое ко мне отношение…

Владимир Добровольский

Моя юность прошла во всеобщем поклонении этому артисту… В Русский театр я ходила в детстве и юности со своими родителями, большими поклонниками Первого артиста этого театра. Это был наш отдых и праздник! Я тогда не знала, что Русский театр станет моим вторым домом…

Я почерпнула в этом театре многое в годы своей юности — русская классика, Шекспир, пьесы о войне… Это были тяжелые годы войны, ставились пьесы, которые бесконечно трогали, переворачивали наизнанку буквально все нутро. Такие пьесы как «Фронт» А.Корнейчука, бесподобная пьеса, ставил весь Советский Союз. В театре им. Сундукяна эту пьесу ставил Вардан Мкртычевич Аджемян одновременно с Левоном Александровичем Калантаром, который ставил ее в Русском театре. Главные роли у Аджемяна исполняли легендарные Гурген Джанибекян, Вагарш Вагаршян, а роль молодого генерала Огнева играл чудесный, любимый всеми актер Давид Малян, красавец! В Русском театре эту же роль играл Владимир Добровольский. Один из легендарных артистов нашего театра…

Пьеса «Лодочница», где Добровольский играл моряка, даже сейчас я говорю, и его великолепный красивый облик перед моими глазами. Он обладал удивительно глубоким чувством внутренней правды, эмоциональный, красивый, романтичный, добрый актер и человек. Ему так верилось, что мы победим, а как это было важно в то время. Мы еще отступали, еще ничего не было известно, Москва на грани сдачи немцам, блокада в Ленинграде, но мы все верили, когда шла эта драматургия в наших театрах, и она была не фальшивая, она призывала к самым лучшим человеческим чувствам. Я этого не могу забыть. Прошло столько лет, мы победили, актеры давно уже не играют такие роли, но я не могу забыть того абсолютного чувства веры, которое вызывали артисты тех страшных и тяжелых лет. Одним из таких самых любимых мною актеров был Владимир Михайлович Добровольский, который в тяжелые годы войны выступал перед ранеными в госпиталях, на границе…

Первый Заслуженный и первый Народный артист в истории нашего театра! По его предложению Русскому театру в Ереване было присвоено имя великого реформатора Константина Сергеевича Станиславского. Артист «героико-драматического амплуа», он нес на себе весь репертуар тех лет. По нему выстраивался репертуар театра, ставка режиссеров только на Добровольского, от этого зависел успех любой постановки. Красота, сильный голос, незабываемый тембр, эмоциональность…

Герой театра, очень красивый человек, в него был влюблен весь город! В Ереване в Русский театр «ходили на Добровольского», он был кумиром тысяч влюбленных в него зрителей, до сих пор не забывающих его. В театре в те годы работало много хороших, сильных артистов, но Добровольский был Первым, несущим на себе героико-романтическое начало всей труппы.

Его Якова Бардина во «Врагах» А.Горького в постановке Вавика Тиграновича Вартаняна, Незнамова в «Без вины виноватых» А.Островского и Бассанио в «Венецианском купце» Шекспира в постановке Левона Александровича Калантара ереванцы помнят до сих пор. С режиссером Арсением Григорьевичем Ридалем незабываемой работой стал его Иванов в одноименной пьесе А.П.Чехова… Его очень любили режиссеры, дружили с ним и хотели работать…

«Бесчисленные характеры, живые, неповторимые, озаренные чувством глубокой внутренней правды, согретые его горячим сердцем…», — так писали о нем скупые на похвалы, крайне сдержанные в выражениях советские критики тех лет…

Он сумел завоевать любовь коллег своего театра и великих корифеев армянской сцены. С ним дружили Вагарш Вагаршян,

Ваграм Папазян, Рачия Нерсесян, Авет Аветисян, Давид Малян, Арус Асрян, Гурген Джанибекян, Арус Восканян, Асмик, Рачия Капланян… Он любил и прекрасно читал армянскую поэзию, дружба с Ширазом прошла через всю его жизнь, Шираз называл его на армянский лад «Варданом Барикамкяном», он дружил с Мартиросом Сергеевичем Сарьяном, которым восхищался…

Он дружил со всей армянской интеллигенцией того времени, с врачами, учеными, архитекторами, ну и конечно же с деятелями искусств. Он был желанным гостем в каждом доме, и в нашем в том числе…

С Вагаршем Богдановичем Вагаршяном Владимира Михайловича связывала самая теплая дружба. Он даже иногда приходил к нам на курс в театральный институт. Личное знакомство с ним не разочаровывало никого, напротив, его человеческое тепло, эрудиция, доброта, юмор завораживали нас, будущих молодых артистов…

Помню один его визит в наш дом с Юрием Завадским, который привез мне письмо от дяди Арама. Я обязательно расскажу об этой уникальной встрече. То был незабываемый вечер, полный духовности, бесед о театре, детской веселости в нашем саду среди персиковых деревьев… Тогда я узнала Владимира Михайловича романтика, умного собеседника…

Мне посчастливилось с ним иногда выступать в концертах. В то время было принято, я еще училась в театральном институте, создавались концертные бригады, которые обслуживали военные части. В Советашене стояла громадная военная часть, и мы туда ездили с концертами. Я читала свой монолог Липочки, он читал разные монологи, и стоя за кулисами, мы все, кто участвовал в этих концертах, восхищались им.

Мы с ним подружились. Тогда я ему во второй раз призналась, что моя заветная мечта работать в нашем Русском театре. Первый раз это было при Завадском… Он мне говорил, что ничего не может этому помешать: «Приходите, я даже не буду вас прослушивать, мне это не нужно. Считайте, что вы уже работаете в нашем театре…».

Я пришла в этот театр, но Владимира Михайловича уже не было, он уехал в Москву. Кстати, поначалу он был художественным руководителем во Всесоюзном Доме композиторов, жил в дядином доме, дружил с ним, общался. На протяжении ряда лет он являлся членом Президиума и ответственным секретарем правления Центрального дома работников искусств СССР. Благодаря ему в Москве проходили вечера, посвященные культуре и искусству Армении. Например, юбилейный вечер А.И.Хачатуряна, вечер Драматического театра под руководством Р.Н.Капланяна, вечер Ереванского русского театра им. Станиславского, «Дни армянской культуры в ЦДРИ»…

Вспоминаю его всегда тепло, с любовью и уважением, не забываю его ролей. Рада, что жизнь связала меня дружбой с его дочерью Светланой Добровольской…

Света устроила вечер в АОКСе, посвященный памяти ее отца. Я и Александр Григорян были приглашены и сидели рядом в зрительном зале. Там находилось множество женщин, я помню, красивые женщины пришли на этот вечер. Она попросила меня, увидев в зрительном зале, рассказать о ее отце все, что я видела и знаю. Я растерялась на секунду, а Александр Самсонович на весь зал громко сказал: «Ну скажи, что ты была в него влюблена…». Под аплодисменты я вышла на сцену и сказала: «Да! Я начну именно с этих слов: я была в него влюблена…». Я начала называть спектакли, охи и ахи раздавались в зале, я очень хорошо помню, солидная красивая дама сидела, и когда я назвала Бассанио в «Венецианском купце», она, не сдержав эмоции, воскликнула: «Да! Да! Да!», — это было безумно трогательно. Я многое вспомнила тогда, и мне было очень приятно, что я участница такого вечера. В заключение моего выступления я сказала: «Светлана, ты молодчина! Спасибо тебе за этот чудесный вечер памяти о светлом облике человеческой доброты, честности и благородства незабываемого и всеми нами любимого Мастера…».

Недавно Света выпустила прекрасную книгу «Мгновения и вечность», изданную Издательством Союза писателей Армении к 100-летию Владимира Михайловича. Рождение этой книги не случайно. Кому, как не ей, журналисту и писателю, дочери, отлично знающей все о жизни и творчестве своего великого отца, стоило взяться за перо и создать достойную замечательную книгу к его 100-летию…

Я тепло и сердечно приняла эту книгу, так как в ней в определенной степени и моя жизнь, в которой творчество Владимира Михайловича Добровольского занимает особое место. И не только творчество, но и он сам…

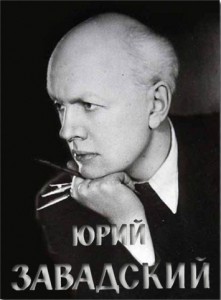

Юрий Завадский

Я только-только поступила в Театральный институт. Мне нравился наш Русский театр. Владимир Добровольский, красавец, великолепный артист, как я уже говорила, в то время был директором этого театра…

Как-то к нам в дом Добровольский привел гостя, которого я приняла за Станиславского! Копия, ну вылитый Станиславский, седой, высокий, статный…

Звонок в дверь, открываю и буквально чуть ли не падаю в обморок. Передо мной стоит Станиславский! Можете себе представить, я студентка театрального института и вдруг живой Станиславский! Я обалдела! Вот он, идет на меня, сам Станиславский, а за ним Добровольский. Наверное, мое лицо в этот момент от неожиданности выражало ужас, потрясение какое-то. Это обстоятельство явно смутило моего гостя. Еще чуть-чуть и я бы сказала: «Здравствуйте, Константин Сергеевич!», — и грохнулась бы в обморок. Слава Богу, он начал первый: «Вот, пожалуйста, примите, из Москвы вам письмо от Арама Ильича и маленькая посылочка… Юрий Александрович Завадский… я…». То, что Завадский был руководителем театра «Моссовет», я знала, но я его никогда не видела. Ну, Станиславский! Константин Сергеевич Станиславский! Те же белые пушистые волосы, утонченное лицо, высоченный, статный, красавец!

В нашем доме тогда мог появиться кто угодно, этот дом был уникальным местом уникальных встреч. И я совершенно естественно допустила мысль, что сам Станиславский, приехав в Ереван, вполне мог зайти к нам на чашечку кофе… Сама смеюсь сейчас, но свое состояние полного смятения помню отлично…

Это была потрясающая встреча! В разговоре я сказала, что мечтаю о Русском театре, Завадский удивленно поднял свои брови: «Мне кажется, никаких трудностей не может быть. Собственно, вот сидит директор Русского театра! Пожалуйста, обратитесь к нему в моем присутствии…». Тут Добровольский говорит: «Как раз Юрий Александрович здесь, почитайте что-нибудь…». «Хорошо, чуть позже, если можно…», — я очень была взволнованна, очень! Еще бы, сначала — Станиславский, теперь — Завадский… В общем, он послушал, сказал, что все замечательно, Добровольский подтвердил: «Считайте, что вы работаете в нашем театре…».

Это был волшебный, чудесный вечер, была осень. После бокала вина мы взяли с собой тарелочки, взяли ножички и спустились в сад. Я стала срывать прямо с деревьев сочные персики, что предложила делать и Завадскому. Он это делал с таким осторожным наслаждением, так нежно срывал каждый персик. Мы сели на скамеечку, и я говорю: «Если хотите, пожалуйста, почистьте кожуру. Дядя, например, совершенно не выносит эту мохнатую верхнюю кожицу…», — я рассказывала Юрию Александровичу, как мы с дядей садимся на эту скамейку с тарелочками и с ножами, обязательно чистим персики и тут же их кушаем. Он попробовал, он был в восторге! «Это какое-то волшебство! Этот сад ваш, эти персики, столько цветов…», — как он был счастлив!

Мы просидели в саду весь вечер. Завадский рассказывал о своем новом спектакле, довольно трудном с его точки зрения, со мной поговорил, поинтересовался, какой жанр мне ближе…

Мне было интересно, а главное свободно и просто. Что значит интеллигентный человек, он совершенно спокойно и просто разговаривал, ни на секунду не давая возможности подумать о его величии, о нем, как о явлении в театральном мире. Сидел обыкновенный, безумно уютный, теплый, простой человек и просто говорил об искусстве, о жизни…

Это был, конечно, незабываемый вечер, а уж закончился он для Завадского совершенно неожиданно. Этот бедный человек, по-моему, испытал настоящий шок!

Дело в том, что мы всегда посылали посылки в Москву, особенно персики. Дядя мой из всех фруктов предпочитал персики больше всего. У папы были заготовлены специальные ящики из легкой фанеры. Он аккуратно заворачивал каждый персик, складывал, и находились люди, которые самолетом переправляли все это в Москву.

Папа спросил у Юрия Александровича, может ли он повезти брату в Москву персики. Завадский сказал: «Конечно, какой может быть разговор, обязательно!». Папа упаковал три ящика и выставил их в саду. Завадский сначала осторожно покосился на эти ящики, а папа объявил, что один ящик для Завадского, один для Добровольского и один для Арама Ильича. Бедный человек, от неожиданности у него, мне кажется, отнялся язык. Он был потрясен! Он на секунду замолчал, не мог слово произнести, потом счастливый как ребенок развел руками и, переполненный восторгом, воскликнул: «Это мне!?». Персики были, ну действительно, как декоративные, потрясающие, прямо натюрморт Сарьяна! Папа говорит: «Да, это вам на память о нас, о нашем доме и об Армении, из сада нашего дорогого и любимого Арама Ильича! Передавайте ему большой привет!».

Завадский был счастлив. Мы уложили ящики в багажник машины и простились так тепло, как будто расставались самые родные люди…

… Я постоянно буду возвращаться к встречам в нашем доме, в нашем чудесном особняке. Этот Дом — действительно целая эпоха, эпицентр событий в масштабе нашего города, а зачастую и огромной страны Советов…

Музей

Прошло много лет, после смерти моих родителей я осталась хозяйкой в доме… Совершенно естественно, в определенный момент встал вопрос о создании музея Арама Хачатуряна…

Было лето, обычно дядя приезжал осенью, а тут он приехал даже в конце весны. Пожалуй, да, уже зелень была такая замечательная… Мы с дядей, как сейчас помню, стояли в саду, и он говорил: «Как прекрасно все вокруг! Какое чудо этот сад! Какое богатство…». Он спросил меня: «Скажи, ты хочешь остаться в этом доме, или же ты перейдешь в хорошую квартиру, а здесь будет мой музей? Как ты решишь, так и будет… Если ты не хочешь уходить, я попрошу у государства помочь тебе сделать капитальный ремонт, давно пришло время. Но если ты захочешь уйти, тебе будет предоставлена квартира соответственно дому. Подумай!», — сказал он, ни на чем не настаивая, и поцеловал меня.

Я понимала, что покинуть этот дом мне будет очень тяжело, были уже похоронены папа, мама, бабушка. Безумно трудно, но, тем не менее, двух мнений быть не могло, дом должен был стать музеем. Я прекрасно понимала, что дяде очень важно, чтобы у него был музей в Армении, и как ему хочется, чтоб именно этот дом стал его музеем. Я без промедления сказала: «Да, пожалуйста, конечно, давайте согласие от моего имени. Эта прекрасная идея! Конечно, музей ваш должен быть только в этом доме! А мне пусть предоставят квартиру, но дадут возможность выбора…», — с воодушевлением выпалила я, а сердце мое в этот момент чуть не разорвалось. «Так тому и быть… Спасибо, Леля…», — сказал он, вздохнул и крепко обнял меня.

Начались поиски. Мне предлагали квартиру в самых лучших домах, новостройках, со мной все время ходил композитор Эдик Мирзоян, помогал мне, так сказать, выбрать что-то приличное. Мне довольно долго ничего не нравилось. Я даже сказала, что мне не хочется уезжать с этой улицы, я ее очень люблю, и если есть возможность в этом районе… Мне предоставили четырех- или пятикомнатную, я даже уже не помню, квартиру в новом шестиэтажном доме на улице, которая находилась чуть выше нашего дома. Одноподъездный дом, такой элитный… Я выбрала квартиру на пятом этаже, ну и постепенно-постепенно мы с мужем начали перебираться…

Было невыносимо больно, я понимала, что моя жизнь меняется коренным образом, но если надо, значит надо… Много вещей пришлось не то, что продавать, об этом ведь и речи не могло быть, все это просто оставалось в квартире, на балконе… Я очень хорошо помню, даже котята, которые родились почти перед моим переездом, их не было возможности забрать всех вместе. Я их завернула в теплый свитер мужа и попросила Айкануш Багдасаровну, вернее ее дочь Марианну Арутюнян проследить за ними, чтобы котятам моим было хорошо. Я пообещала их кормить каждый день, на что она сказала, что сама все сделает, она знала мою фанатичную любовь к кошкам. У меня их было громадное количество, кстати, и собак у нас в доме было много, красивых, хороших, и породистых, и непородистых… Всех пришлось оставить, взять только одного любимого кота и постепенно перейти…

Были перенесены только самые необходимые вещи. Я оставила все, абсолютно все! Кто забрал, что забрали, как уже дальше все происходило, я не имела никакой возможности проследить за этим. Я больше не вошла в этот дом, ноги моей там быть не могло, ни при каких обстоятельствах…

Я не буду распространяться на эту тему, меня могут неправильно понять, дело касается уже бывшей директрисы музея… Я просто знаю слишком много, в отличие от тех, кто так восхищается ее работой. Не буду на этом останавливаться, но я вынуждена открыть трагическую страницу, связанную с нашим чудесным садом. Очень скоро эта женщина, я даже не буду указывать ее фамилию, она садистично уничтожила наш громадный сад, были зверски выкорчеваны все деревья, вырваны и уничтожены все цветы, кусты сирени, ягодные кусты. Она заасфальтировала живую зеленую площадку, зачем… Помню, я встретила Марианну Арутюнян, она плакала и говорила: «Вы знаете, когда вырубались ваши цветущие живые деревья, мы дома плакали! Это равносильно массовому убийству! Чтобы уничтожить такую красоту, надо быть, просто, не человеком…», — слова Марианны Арутюнян. Это была одна из главных причин того, что я тридцать лет не переступала порог своего же дома…

Музыковед Арутюнян Маргарита Гавриловна, которая была очень близка с дядей, с нашей всей семьей и со мной в частности, она мне как-то позвонила и сказала: «Вы не могли бы прийти и указать, где что и как стояло, какая мебель… Мы бы хотели создать такой же интерьер, какой был при вас и при Араме Ильиче…». Я сказала, что никогда не переступлю порог этого дома, я могу продиктовать все, чем она интересуется только по телефону, потому что то, что произошло с нашим домом и этим дивным участком земли, я считаю варварством! Я по-человечески обижена, просто оскорблена этими бесчинствами! Мне кажется, она меня очень хорошо поняла…

Прошло около тридцати лет и в прошлом году, наконец, сменилась директриса музея. Молодая красивая женщина, хорошая пианистка, музыкант, она приходила на мои спектакли, мы общались и достаточно близко с ней познакомились. Каждый раз вставал вопрос, когда же я приду в музей, она меня просто упросила. И я пошла…

Прошло все-таки тридцать лет, я не знала, с чем мне предстоит столкнуться. Наверное, не очень тактично с моей стороны, но я не могу сказать, что была согрета в этом доме. Дом утратил свою теплоту, уют, свою уникальную атмосферу… Конечно, это музей, понятно, там сделаны какие-то пристройки, наверное, я этого не знаю, я не обследовала так досконально это все, но… Ощущался какой-то хаос, какая-то бесконечная мельтишня комнат и пустота. Удивительно, при таком количестве экспонатов, бесконечных вещей каких-то — ужасающая ПУСТОТА! Только комната, где сохранилась одна из черных стенных печей, это была наша большая столовая, вот эта комната напомнила мне о былом прекрасном времени…

Этот дом отличался великой аурой тепла, гостеприимства и какой-то своей очень специфической доброй атмосферой. Ничего этого, конечно, не осталось. Может быть, я напрасно этого требую, может так и должно быть как сейчас, но мне показалось все каким-то казенным, холодным и чужим. На меня произвело удручающее впечатление все это. Было страшно тяжело на сердце, больно…

Я, конечно, никому ничего не сказала, я была благодарна за приглашение, за теплый прием, за внимание. Это была презентация новой экспозиции к 105-летию дяди, уйма народу, громадные стенды, банкет…

Я находилась все время в обществе Эдварда Мирзояна и его супруги Ляли, вместе мы обошли всю экспозицию. Под конец я пообещала прийти еще, и даже объявила, что у меня есть один громадный портрет дяди, который я бы хотела подарить музею. Но пока я больше так и не собралась…

Конечно, я пойду в музей, они даже хотели встречу со мной провести, но дело не в этой встрече. Я понимаю, может в более спокойной обстановке мне надо походить, посмотреть, почувствовать дядю в этом музее. Дело же не только в экспозициях, у меня дома тоже экспозиция, целый грандиозный архив нашей огромной семьи, для меня это не ново. Что-то очень важное утеряно, все же не те люди, вернее не тот человек многие годы всем этим занимался. Самого главного, конечно, не вернуть…

Как странно, музей Арама Хачатуряна, большого теплого громадного громкого шумного человека, а его как раз я там и не почувствовала…