«Наша Среда online» — Араратские горы как центр армянского мира известны давно. Арарат священен и является символом армянского народа. И не только для армян. Двуглавая гора – высота Большого Арарата 5214 м, Малого Арарата – 3896 м, по некоторым источникам 3925 м [1. С. 37].

Тема Арарата – обширная, разноплановая, многогранная и многосторонняя. Арарат вдохновляет как светскую культуру, так и христианскую философию. К Арарату обращались представители армянской национальной художественной литературы и искусства, поэты и писатели, художники и музыканты разных народов в разные эпохи. Арарат и в наши дни как образ и символ приводит в волнение и побуждает к творчеству.

В Библии сказано, что после всемирного потопа Ноев ковчег остановился «на горах Араратских». Затем Ной с сыновьями сошел в область, в ассирийских источниках называемую Урарту, то есть это земли исторической Армении и ее современной части: «И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских» (Быт. 8: 4; Иер. 51: 27). Описываемые события подтверждаются и Библейской энциклопедией Брокгауза [3]. Само название древних урартов отражено в названии горной вершины Арарата. В долине Арарата Ной посадил виноградник и построил алтарь.

Следует отметить, что у христианских народов название горы Арарат звучит неизменно, что связано с объединяющим христиан Священным Писанием, в отличие от языков, носители которых исповедуют ислам и его течения (так, тур. Агры-Даг, курд. Чия-айры, перс. Кухи-Нух, араб. Джабал-аль-Харет)

С Араратом связаны армянские национальные мифы, легенды и предания, в которых Арарат имеет также свое древнее армянское, традиционное название Масис, сохранившееся до наших дней. Денотат имени Арарат складывается из сигнификатов, несущих в армянском языке не только понятийное содержание, но и конкретный знак. Так, А (Ա) – первая, самая распространенная в армянском языке буква национального алфавита, определяющая графический строй последующих букв.

Ряд слов армянского языка, в том числе имен собственных, начинающихся с буквы А (Ա), в сочетании с Р (Ր) несут значение сакральности: Арарат ⮕ Արագած [aragats] Арагац (гора), Արալեռ [araler] Аралер (гора), արարիչ [ararich] создатель, творец, Бог; Արաքս [Araks] Аракс (река в центральной части Армянского нагорья, протекающая через многочисленные древние столицы Армении, наряду с Араратом, является национальным символом Армении, о которой говорят Մայր Արաքս [Mair Araks] Мать Аракс); արարել [ararel] творить, создавать; արեգակ [aregak], արև [arev] солнце; արի [ari] мужественный, бесстрашный, храбрый, отважный, доблестный, ариец; արիություն [ariutyun] храбрость, смелость; արծիվ [artsiv] орел; արմատ [armat] корень; արյուն [ariun] кровь; արշալույս [arshaluys] рассвет; Արփա [arpa] Арпа (Арпачай, река); արքայություն [arqaiutyun] царство, и т.п., создающие картину реальных смыслов горы Арарат с армянским национальным кодом.

В приведенных различных лексических единицах сочетание А+Р в армянском языке является носителем конкретного философского смыслового содержания и наполнения, единого с первыми двумя буквами слова-названия Арарат. Как и в различных древних счислениях, маюскул Ա (А) в системе армянской исторической системы счисления имеет числовое значение 1 (один).

Араратской республикой называлась независимая Первая Республика Армения в 1918 году. Тогда и появилось первое изображение Арарата на государственном гербе Армении.

Арарат всегда был армянским. И история народа неотделима от ее культуры. Мотивы, мифологемы, связанные с Араратом, сознательно перенесённые армянским народом в реальный мир, становятся своеобразным кодом, символизирующим национальные традиции нематериального армянского культурного наследия. Они декодируются в разные эпохи, в разных видах мировой культуры, в разных национальных художественных литературах – от древности до современности, что отражает, например, стихотворение «Армения» Марии Петровых из ее армянского цикла, созданного во второй половине 1960-х гг., которое выражает глубоко личное для каждого человека чувство – и восторг, и боль, и негодование, и восхищение. Вот его начало:

На свете лишь одна Армения,

Она у каждого — своя.

«Армения» – известное армянам стихотворение. И, говоря об Арарате,

Та величавая двуглавая

Родная дальняя гора,

Что блещет вековечной славою,

Как мироздание стара.

После Московского и Карсского договоров 1921 года гора Арарат фактически была подарена Турции, но, несмотря ни на что, Арарат остается объединяющим знаком, сакральным текстом, фактором таинства армянского мира и, пожалуй, главным символом разбросанного по миру армянства.

Очень искренне звучат строчки Евгения Евтушенко в стихотворении 1966 года, посвященном своему современнику, армянскому поэту Геворгу Эмину:

…Я Арарат на плечи бы взвалил

И перенес его через границу…

Как отмечалось выше, в теме «Арарат» находили вдохновение и обращались к ней в разных видах искусства (в классических формах, современных разветвлениях) – в литературе, живописи, музыке и др.

В обращениях к теме Арарата представители армянской классической музыки, раскрывая национальную тему, имеют свой отличительный почерк в той гармонии звуков, в которых с первых нот звучит узнаваемый мотив, звуки родного края. Перед глазами встает величественный, родной, зримый и далекий образ священной для армян горы, армянской земли, исторических событий, место, где только и мог родиться национальный ген созидания. С Араратом связаны музыкальные открытия великого Комитаса, ставшего свидетелем геноцида армян 1915 года и потерявший в связи с этими событиями рассудок. Арарат представлен в гимне Армении советского периода, с 1944 по 1991 гг., Народного артиста СССР, композитора Арама Ильича Хачатуряна, созданный, отметим, по всем классическим канонам музыкальной гимнографии. Гимн звучал долгие годы, имел международное значение и признание и до сих пор является публицистическим произведением музыки. Отметим, что после распада СССР был предложен для исполнения гимн Армении Арама Хачатуряна с изменением оригинального текста слов, созданного для гимна армянским поэтом Сарменом, где в первой строке вместо «Սովետական ազատ աշխարհ Հայաստան…» (пер. «Советский свободный мир Айастан…») должны были звучать слова «Արարատյան սուբբ աշխարհ իմ Հայաստան…» (пер. «Араратский святой мир, моя Армения…»). В настоящее время Армения имеет другой гимн.

В 1963 году композитор, Народный артист СССР Александр Григорьевич Арутюнян пишет «Три музыкальные картины», вторая часть которой называется «Вечер в Араратской долине». Предположительно через год, в 1964-м, другой известный армянский композитор Лорис Чкнаворян создает известную Оркестровую сюиту «Арарат». И еще одна примечательная история, связанная с именем одного из основоположников армянской классической музыки, ученика Н.А. Римского-Корсакова и Н.С. Кленовского (кстати, Кленовский учился в Московской консерватории у П.И. Чайковского), – Александром Афанасьевичем Спендиаровым (Спендиарян). Благодаря книге, написанной его дочерью Мариной Спедиаровой, нам известна фраза композитора, «ушедшая в народ»: «Арарат заменяет мне море» [4; 5]. Так в 1926-м г. говорил Спендиаров архитектору Александру Таманяну при выборе квартиры, из окон которой обязательно должен был быть виден двуглавый священный Арарат. В настоящее время там действует Дом-музей композитора.

Музыка, думается, указывает прежде всего на качественный показатель национальной культуры. Музыка – это искусство последовательных, «согласованных и согласных» стройных сочетаний звуков [2]. Воздействие музыки на человека имеет своеобразную природу, создавая у слушателя и/или исполнителя впечатления/ощущения, отличающиеся и от словесных, и от изобразительных видов искусства. В отличие от музыкального искусства, когда на мировосприятие влияет гармония в определенном движении сочетаний звуковых сигналов, в изобразительном искусстве сюжет живописного полотна неизменен, он статичен, и динамичность достигается разными средствами – цветовой гаммой, игрой света и тени, мазков и т.п.

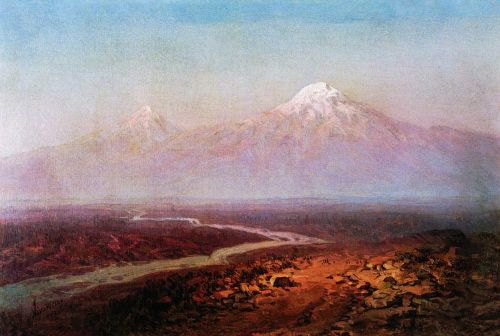

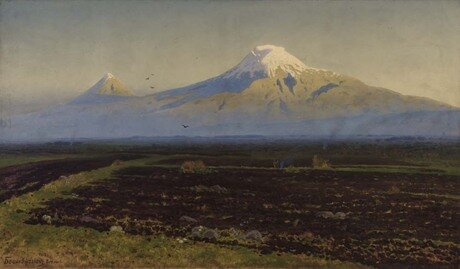

Так, известны картины мариниста Ивана (Ованнеса) Айвазовского («Река Аракс и Арарат», 1875. «Арарат», 1885. «Долина горы Арарат», 1882. «Сошествие Ноя с горы Арарат», 1889, которая была перевезена Мартиросом Сарьяном в Ереван в 1921 г. [6]), Фаноса Терлемезяна («Большой Арарат», 1940. «Осень», 1929), Геворка Башинджагяна («Арарат на рассвете», 1914. «Арарат», 1912. «Арарат и поле», 1920), Егише Тадевосяна («Вид на гору Арарат», «Гора Арарат со стороны Эчмиадзина», 1895. «Арарат», 1914), Мартироса Сарьяна («Сказка. У подножия Арарата», акварель, 1904. «Армения», 1923. «Арарат весной», 1945) и мн. др.

Из богатого наследия известных миру художников, вдохновленных темой Арарата, представим или вспомним некоторых русских и армянских художников. несколько наиболее известных и выставляемых в картинных галереях полотен.

Особый интерес представляют картины обратившихся к Арарату русских художников Ильи Занковского («В горах. Вид на Арарат», 1894. «Арарат. На Кавказе», 1897) и князя Григория Гагарина («Джигитовка курдов и татар перед крепостью Сардарапат», 1840-е гг. «Курды переходят реку Аракс», 1847. «Курды и персы атакуют Вагаршапат», год создания неизвестен).

Князь Гагарин рисует не только Арарат. Как свидетель и современник эпохи, на фоне Арарата он изображает картины трагических событий армянской истории, а именно мусульманское нашествие на христианскую Армению в конкретное историческое время.

Художественные полотна не просто живописуют эпизоды нашествий, а вызывают у зрителя чувство безысходности и глубокого отчаяния от той опасности, которая исходит от безумной, дерзкой и кровожадной толпы, несущей иное, чуждое миропонимание.

Князь Гагарин был государственным служащим, занимался художественным творчеством. Как художник и писатель он был интересен в высшем свете, в кругу его знакомых были, среди прочих, Жуковский, Одоевский и Пушкин. Так, известны гагаринские иллюстрации 1832 и 1833 гг. к произведениям Пушкина – поэме «Руслан и Людмила» и «Сказке о царе Салтане», понравившиеся поэту. Позже, по договоренности с поэтом, готовились иллюстрации, в частности, обложка к «Повестям А.П.», основной темой для оформления которой был взят эпизод Германна перед графиней из «Пиковой дамы».

Творчество А.С. Пушкина занимает многих исследователей. В связи с его путевым очерком «Путешествием в Арзрум» следует отметить, что город Арзрум (арм. Карин) расположен на Армянском нагорье на высоте 1900 м над уровнем моря. Произведение создавалось Александром Пушкиным в жанре травелога в 1829-1835 гг. и было опубликовано в первом номере «Современника» за 1836 год.

Упоминаемые Пушкиным в «Путешествии…» события и эпизоды отражают настроения и ожидания армян, прочувствовавших на себе и переживающих не одно столетие гнет и давление чуждой культуры. Жители армянских краев долгие годы ждали освобождения от мусульманских завоеваний и стремились жить и развиваться в духовно близкой христианской среде. Город Арзрум, расположенный в Высокой Армении, в военных кампаниях, несмотря на победу русского оружия, не раз «возвращался» туркам – в том числе по Адрианопольскому мирному договору 1829 года между Российской и Османской империями, когда завершилась русско-турецкая война 1828-1829 гг., и, кстати, позже по Берлинскому трактату 1878 года по результатам русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Армянское же население постоянно подвергалось жестоким гонениям, физической расправе и резне.

Так, в начале XIX века в Эрзруме и окрестностях насчитывалось 976 армянских деревень с армянским населением более 400000. В результате организованных турками погромов 1821-1822, 1829-1830, а позже, в 1854-1855, 1877-1878 гг. и резни 1895 года, армян стало 203000 человек. В армянских селах армян не стало, и эти земли были заселены в результате турецкой политики мусульманами. Пушкин в «Путешествии…» пишет, что не желал вмешиваться «в военные суждения. Это не мое дело».

Здесь следует упомянуть деятельность Григория Джаншиева, в частности, его сборник «Братская помощь пострадавшим в Турции армянам», выдержавший в конце XIX века не одно издание. Г. Джаншиев этим изданием предпринял цель собрать средства в пользу пострадавших от погромов и массовой резни армянских беженцев в Турции в 1894-1897 гг. Отметим, что в сборнике участвовали, наряду с многими известными деятелями науки, искусства и культуры, Л.Толстой и А. Чехов. Вся выручка с продажи книги была обращена в пожертвование оказавшихся в России пострадавшим.

Пушкин в «Путешествии…» пишет, как «стал подыматься на Безобдал, гору, отделяющую Грузию от древней Армении». «Наконец я достигнул Гумров около полуночи. Казак привез меня прямо к посту. Мы остановились у палатки, куда спешил я войти». Он встречает «двенадцать казаков, спящих один возле другого. <…> Казаки разбудили меня на заре. <…> Я вышел из палатки на свежий утренний воздух. Солнце всходило. На ясном небе белела снеговая, двуглавая гора. “Что за гора?” — спросил я, потягиваясь, и услышал в ответ: “Это Арарат”. Как сильно действие звуков! Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни — и врана и голубицу, излетающих, символы казни и примирения…».

Данный отрывок, в частности, встреча с Араратом, не раз был предметом обсуждения пушкинистов, которым, вероятно, исходя из политических/дипломатических интересов, не всегда удавалось объективно рассмотреть упоминание Арарата как армянского символа. Легче было подвергнуть сомнению пушкинский текст и утверждать, что автор путевого очерка мог видеть только Арагац. Но тот самый Казачий полк, о котором пишет Пушкин, стоял на подступах к Гюмри (кстати, и в настоящее время коренные гюмрийцы между собой эту местность называют Казачьим постом), располагался в точке, откуда действительно можно увидеть две армянские горы – Арарат и Арагац.

Пушкин был образованнейшим человеком своего времени и, уверены, к поездке готовился тщательно. И говорит о «двуглавой горе» не случайно, а утверждаемый некоторыми пушкинистами Арагац – четырехглавый. И тут никакой ошибки у Пушкина быть не может.

Ниже прилагаются три снимка, подтверждающие, что Пушкин действительно видел Арарат. Как сообщает преподаватель ГУ им. В.Я. Брюсова М.З. Овакимян, любезно предоставивший приводимые ниже сведения и фотографии с местности, «место съемки – озеро Арпи Ширакской области, точка съемки – юго-западная высота приблизительно в пятистах метрах от озера, высота вершины пика приблизительно 200-250 м относительно поверхности озера. Само озеро расположено на высоте примерно 2300 м над уровнем моря, значит точка съемки расположена на высоте приблизительно 2500 м над уровнем моря, а по абсолютной высоте приблизительно около 4000 м. Юго-западная часть озера дает прекрасный горизонт Арагаца. Чтобы совместить в кадре Арарат и Арагац, нужно быть у озера в июле-августе на ранней утренней заре».

И если рассчитать календарное время путешествия Пушкина, то следует вспомнить сроки, проведенные писателем в пути. Так, выехав в свое путешествие из Москвы в ночь на 14 мая 1829 г., Пушкин отправился в путь и добрался до южных рубежей государства – Карса и Арзрума. «Война казалась кончена. Я собирался в обратный путь. 14 июля пошел я в народную баню и не рад был жизни. <…> Я ехал обратно в Тифлис по дороге уже мне знакомой. Места, еще недавно оживленные присутствием 15 000 войска, были молчаливы и печальны. Я переехал Саган-лу и едва мог узнать место, где стоял наш лагерь. В Гумрах выдержал я трехдневный карантин. Опять увидел я Безобдал и оставил возвышенные равнины холодной Армении для знойной Грузии. В Тифлис я прибыл 1-го августа». Из указанных дат путешествия можно утверждать, что Пушкин видел двуглавый Арарат, а не Арагац с четырьмя вершинами, их перепутать невозможно.

Пушкин обращает внимание и на название города, подчеркивает, что правильно говорить «Арзрум (неправильно называемый Арзерум, Эрзрум, Эрзрон». Здесь следует отметить, что упоминаемая форма собственного имени Арзрум также выбрана Пушкиным неслучайно. Арарат и Арзрум имеют одинаковые начальные буквы, что еще раз доказывает, что Пушкин готовился к данной поездке тщательно, чувствовал (либо знал) заложенные в звуки слов смыслы, что поэт был знаком не только с древними армянскими преданиями времен античности, библейскими легендами и текстами из Священного Писания.

В «Путешествии…» читаем: «Перед нами блистала речка, через которую должны мы были переправиться. “Вот и Арпачай”, — сказал мне казак. Арпачай! наша граница! Это стоило Арарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею любимою мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я все еще находился в России». Увы, этот «берег» был вновь передан тем, кто сеял смерть, горе, ненависть, вражду и продолжает чинить несчастья армянскому народу.

Пушкинская фраза «это стоило Арарата» говорит о том, что маршрут был выбран намеренно. Еще в начале XI в. у Григора Нарекаци в «Книга скорбных песнопений» есть строчки:

…И если кедр ливанский в три обхвата

Свалю я, сделав рычагом весов,

На чаше их и тяжесть Арарата

Не перетянет всех моих грехов…

Но «…nec Armeniis in oris, Amice Valgi, stat glacies iners Men-ses per omnes…» («..и армянская земля, друг Вальгий, не круглый год покрыта неподвижным льдом… (лат.)»).

Анаит Амирханян,

Кандидат филологических наук, доцент Армянский государственный педагогический университет им. Х.Абовяна

Литература

- Арарат // Географический энциклопедический словарь: географические названия / Гл. ред. А. Ф. Трёшников. 2-е изд., доп. М.: СЭ, 1989.

- Лосев А.Ф. Музыка как предмет логики. М., 2000

- Ринекер Ф., Майер Г. Арарат // Библейская энциклопедия Брокгауза. 1994.

- Спендиарова М.А. Жизнь музыканта. М.: Детская литература. 1971.

- Спендиарова М.А. Спендиаров. М.: Молодая гвардия, 1964. — Серия «ЖЗЛ».

- Хачатрян Ш.Г. Айвазовский известный и неизвестный. Самара: Агни, 2000.

Источник: Арарат: русская и национальные литературы: Материалы международной научно-практической конференции 26-29 сентября 2024 г.- Ер.: Мекнарк, 2024.- 267с.

Публикуется с разрешения автора проекта доктора филологических наук, профессора М. Д. Амирханяна.