«Наша Среда online» — В Армянском тексте русской поэзии [1, 2] не последнее место занимает сновидение: в корпусе «Электронный ресурс “Армянский текст русской поэзии”: репрезентация локального текста русской литературы» лексема сон встречается 77 раз в 60 стихотворениях [3]. В части текстов сон только упоминается и не является текстообразующим мотивом, однако можно выделить и такие стихотворения, которые представляют из себя полноценный персонажный сон. Такие тексты называются онейрическими и относятся к сфере онейропоэтики.

Вслед за В.В. Савельевой под онейропоэтикой мы пониманием «область поэтики, которая сосредоточена на филологическом анализе сновидения как вербального художественного текста» [4, с. 23]. Сам сон в художественном произведении может реализовываться на разных уровнях: как минимальная тема, мотив или на уровне всего текста. В последнем случае мы говорим об онейрическом тексте («письменный сложно организованный авторский и персонажный рассказ вымышленного сновидения, содержащий элементы спонтанной внешней и внутренней речи, описания, нарративные эпизоды, ремарки, комментарии, включающий фрагменты рефлексии и интерпретации» [4, с. 23]). Объемы сновидения в произведениях могут варьироваться. В «Поэтике сна» О.В. Федунина отмечала, что «объем сна может быть различным: от целой главы (сон Обломова в романе И.А. Гончарова) до одной фразы (сон мещанина в рассказе И.А. Бунина «Сны»)» [5, с. 24].

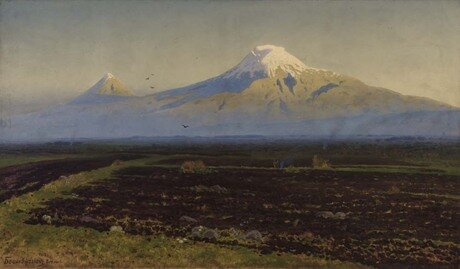

При помощи программного комплекса «Гипертекстовый поиск слов-спутников в художественном тексте» [6] удалось установить самые частотные образы, которые сопутствуют лемме сон: Армения (частотность – 26), гора (24), Арарат (20), армянский (19), снег (14), камень (13), кровь (12), смерть (10), умирать (10), рана (8), храм (7), ковчег (7). Армения, Арарат и армянский определяют культурную и национальную направленность, гора, снег и камень относятся преимущественно к описанию Арарата; лексическая группа кровь, смерть, умирать и рана отсылает к исторической трагедии – геноциду армян, а также и к современным военным конфликтам, а слова храм и ковчег употребляются в контексте поэтического переосмысления ветхозаветного сюжета о потопе.

Арарат, как один из самых частотных образов, занимает особое место в рассмотренных онейрических стихотворениях. Благодаря программному комплексу были выявлены двукомпонентные и трехкомпонентные лексические комбинации с леммой Арарат. Л.В. Павловой и И.В. Романовой было дано следующее определение лексическим комбинациям: «лексические комбинации (ЛК) – переходящие из текста в текст устойчивые соседства слов, не связанных между собой грамматически, отчего компоненты-участники комбинаций могут находиться друг от друга на расстоянии нескольких слов, стихотворных строк, в разных строфах» [7, с. 65].

Самые частотные ЛК с Араратом несут в себе мирные коннотации и связаны либо с образами пространства и времени, либо с людьми, причем лексемы указывают на близость взаимоотношений (брат и ребенок): это Арарат и сон (частотность – 16), Армения (8), вершина (7), мир (7), ночь, свет, ребенок, брат, земля (5). Удалось выявить и трехчастные комбинации «Арарат – свет – сон» и «Арарат – вершина – сон»: например, «И в золотистом свете / города – / Мы всё храним, / и крепнет наше братство / С Арменией /на вечные года. / Звезда вечерняя / над самым Араратом. / Уснули дети, / и летают сны» («Пограничникам Армении» В.А. Луговской), «Опять во сне я видел Арарат, / его вершины в одеянье снежном» («Опять во сне я видел Арарат…» В.В. Коноплев).

Рассмотрим следующие 5 онейрических текстов, в которых раскрывается образ Арарата: триптих «Сны об Арарате» Е.В. Широковой-Тамбовцевой, «Стихи, посвященные Левону Мкртчяну» М.А. Дудина, «Опять во сне я видел Арарат» В.В. Коноплева, «Не так уж многого хочу» В.К. Звягинцевой и «Памяти матери» О.Н. Шестинского.

Е.В. Широкова-Тамбовцева «Сны об Арарате» (триптих). В онейрическом стихотворении Арарат в каждой из трех частей триптиха предстает в разных ипостасях. Так, в первой части образ «гордого, седого Арарата» помещается в ночное пространство одних из самых знаменитых мест Армении («звенит в ночи мотив / фонтанов Еревана», «над зеркалом Севана»), и к горе, к ее вершинам стремится летящая мелодия («свободна и крылата»). Во второй части Арарат показан через призму восприятия сновидца, он становится «двукрылым» и «уплывает в даль». Появляются религиозные образы часовни, свечи и ковчега, причем если Арарат связан с ночью и сновидением, то «ковчега ясный след» лирический субъект пытается отыскать «среди дневных теней». В заключительной части усиливается роль мистического («там чудес немерено», «вещий сон»), и Арарат уже прямо не называется, но описывается: «…горный склон, / белым снегом устланный», «двойная вершина», достающая до облаков. Из далекого и гордого Арарат к последней части становится местом, которое позволяет сновидцу освободиться от «тяжкого груза земных оков», грусти и печали.

М.А. Дудин «Стихи, посвященные Левону Мкртчяну». Особенностью этого онейрического текста является то, что сновидец видит один сон с Левоном Мкртчяном, точнее проникает в его сон. Первая строка «Сны наши вне закона» может пониматься как вне общественного закона (это сновидение – порождение смелой мысли, выходящий за рамки общепринятого), так и вне физических законов (преодоление пространства и времени, общность сна двух разных людей). Стихотворение начинается и заканчивается Араратом: «И я сквозь сон Левона / Смотрю на Арарат», «Сквозь сон во сне / Левона Я вижу Арарат». Но в сновидении формируется образ не Арарата XX века, каким его видел писатель Мкртчян, а Арарат – свидетель многовековой истории. В описании горы, с одной стороны, присутствуют типичные пейзажные детали, например, «белая вершина», а с другой стороны, появляются конкретизирующие образы: «Ущельем, меж потопом / Разбросанных громад» – Арарат как свидетель Всемирного потопа, «По вековому снегу, / Закованному в лед» – снова подчеркивается древность места, «каменный редут» – Арарат как живое укрепление, защищающее свой народ. В онейрическом тексте центральное место занимает мотив восхождения, движения по направлению к вершине Арарата: «К его вершине белой / Уходит Абовян», «Трагические дети / Армении идут», «но им без той вершины / Успокоенья нет», «Они к вершине раны / Армении идут». Несмотря на то, что Арарат – рана, т.к. уже территориально не принадлежит армянскому народу, он продолжает оставаться «туманным ковчегом спасения», и только в нем возможно найти успокоенье.

В.В. Коноплев «Опять во сне я видел Арарат…». Тема утраты Арарата продолжает свое развитие и является основной в этом стихотворении:

мы падаем к подножию страны,

которую у нас отняли воры.

И это большая из всех утрат,

которая мне не дает покоя.

Во сне я снова видел Арарат…

Арарат в тексте символизирует всеобщую надежду. Можно выделить явное противопоставление Арарата («кладезь мудрости времен») и мира («от невежества больном»). Без Арарата люди «…только валуны! / Лишенные отеческой опоры», но даже только лишь надежда на возвращение Арарата помогает воспрянуть духом («… лишь тогда богат, / когда живу, неся в душе надежду»), поэтому Арарат и является во снах.

В стихотворениях «Не так уже многого хочу» В.К. Звягинцевой и «Памяти матери» О.Н. Шестинского Арарат, в отличие от уже приведенных онейрических текстов, не является центральным образом. У В.К. Звягинцевой Арарат появляется как часть армянского наследия, культуры народа, по которому лирический субъект тоскует, и поэтому видит во снах: «Увижу я товарищей армян», «Когда с закинутою главой / Смотрю, смотрю, смотрю на Арарат / И сбрасываю тридцать лет, взглянув / На площадь, на прекрасные дома», «По-прежнему чту свято имена: / Месроп Маштоц, Вардан Мамиконян…». В «Письме к матери» Арарат появляется в контексте сновидения, выражающего тоску сына по умершей матери: «я плов сварю и принесу вина / армянского, чей терпкий аромат / тебе напомнит отчий Арарат…». А сам Арарат назван отчим для матери, то есть ее родиной.

Таким образом, можно выделить ряд устойчивых коннотаций, составляющих образ Арарата в рассмотренных онейрических текстах. Во-первых, при пейзажном описании акцент делается на заснеженной вершине, что подтверждает частотность леммы снег (пятая по частотности в корпусе текстов со снами) и двукомпонентной комбинации «Арарат – вершина» (третья по частотности комбинация с Араратом после «Арарат – сон» и «Арарат – Армения»). Устойчивый образ вершины Арарата связан с распространенным мотивом восхождения, и это восхождение способно принести сновидцам справедливый суд и успокоенье («Стихи, посвященные Левону Мкртчяну» М.А. Дудин), дать возможность освободиться от «тяжкого груза земных оков» («Сны об Арарате» Е.В. Широкова-Тамбовцева) и от больного невежества мира («Опять во сне я видел Арарат…» В.В. Коноплев).

Во-вторых, в литературных сновидениях Арарат предстает в разных образах: гордый и седой, двукрылый («Сны об Арарате» Е.В. Широкова-Тамбовцева), каменный редут и рана Армении («Стихи, посвященные Левону Мкртчяну» М.А. Дудин), «кладезь мудрости времен» и «надежная основа» («Опять во сне я видел Арарат» В.В. Коноплев), «отчий Арарат» («Памяти матери» О.Н. Шестинского).

Наконец, объединяющим мотивом является, с одной стороны, восприятие Арарата неотъемлемой частью Армении, ее культурно-исторического наследия, с другой, территориальная утрата Арарата, которая восполняется возможностью видеть гору во снах.

Екатерина Барабанова

Студентка 5 курса Смоленского государственного университета

Литература:

- Амирханян М.Д., Павлова Л.В., Романова И.В. Реконструкция «армянского» текста в русской поэзии ХХ века (опыт компьютерного исследования) // Известия Смоленского государственного университета. 2020. № 2(50). С. 5–21.

- Павлова Л.В., Романова И.В. «Цветная» составляющая частотного словаря «армянского текста» // Litera. 2022. № 12. С. 20-32.

- Армянский текст русской поэзии. URL: https:// localtext.linghub.ru/search (дата обращения: 04.03.2024 г.).

- Савельева В.В. Художественная гипнология и онейропоэтика русских писателей: Монография. Алматы: Жазусы. 2013. 520 с.

- Федунина О.В. Поэтика сна (русский роман первой трети XX в. в контексте традиции): монография. М. Intrada, 2013. 196 с.

- Павлова Л.В., Романова И.В. «Армянский» текст русской поэзии (интерпретация данных программного комплекса «Гипертекстовый поиск слов-спутников в авторских текстах») // Новый филологический вестник. 2020. № 4(55). С. 212–225.

- Павлова Л.В., Романова И.В. Устойчивые лексические комбинации в книжной поэтической «Персональной серии» в свете компьютерного исследования и авторской рефлексии. Известия Смоленского государственного университета. 2021. № 2 (54), с. 64 – 79.

Источник: Арарат: русская и национальные литературы: Материалы международной научно-практической конференции 26-29 сентября 2024 г.- Ер.: Мекнарк, 2024.- 267с. Публикуется с разрешения автора проекта доктора филологических наук, профессора М. Д. Амирханяна.