«Наша Среда online» — В последнее воскресенье перед Пасхой христиане по церковному календарю празднуют Въезд в Иерусалим. Народное название праздника у армян – букв. «Древоукрашение», «Пробуждение дерева». Если Барекендан – праздник Пробуждения природы после зимы, то Тцарзардар, Тцахказард – Пробуждение растительного мира.

В русской традиции Тцарзардар – Вербное воскресенье, в Европе – Пальмовое воскресенье. Но сербы, черногорцы, болгары, как и армяне, название праздника связывают с цветами – Цветна неделя, Цветница.

Во всех случаях Тцарзардар – весенний праздник появления распустившихся почек на деревьях и появления свежей зелени, ранних цветов.

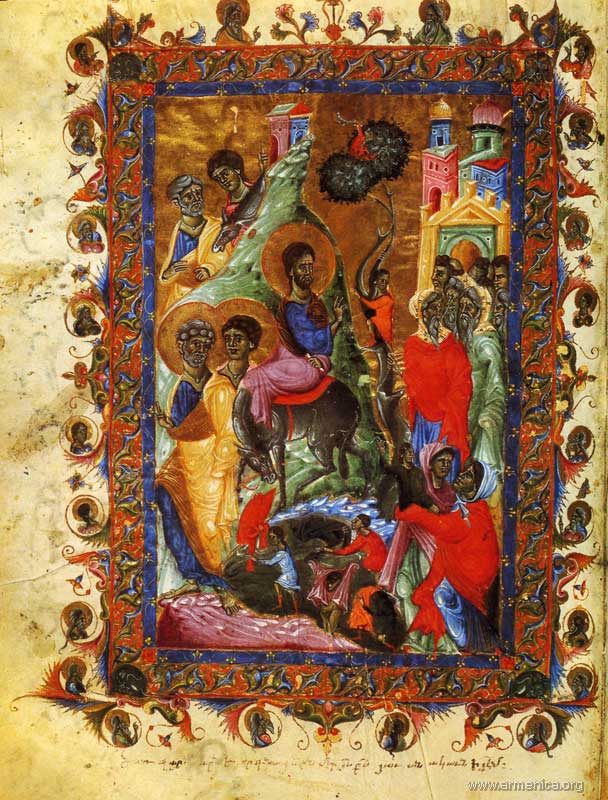

В христианском календаре Пальмовое воскресенье приурочено к Въезду в Иерусалим Иисуса. Согласно Евангелию, все вышли встречать Иисуса и его учеников. Дети взбираются на деревья, женщины по пути следования Его расстилают детские одежды, чтобы они освятились, машут в знак приветствия пальмовыми ветками, восклицая: «Осанна!» («Спасение!»).

По своему содержанию – это праздник общественный, молодежный. Распорядок дня следующий. Все меняли зимнюю одежду на более нарядную, легкую. С Аклатиза выдергивали шестое перо. В канун праздника девушки с утра шли в горы собирать цветы и съедобные травы. Они отбирали семь видов трав, настаивали их на воде, чтобы утром ею умыться.

Молодожены и обрученные парни отправлялись к реке или ручьям, где росли ивы и вырывали с корнем два молодых деревца. Заметим два символа: вода – плодородие и молодое деревце – рост.

Ивы очищали от коры, чтобы избавиться от нечисти, жучков. Из коры свертывали свистульки для детей, чтобы они призывали весну и птиц, ветки красили в красный цвет и размахивали ими. У многих детей в руках были каркача – трещотки, которые оглушительно крутили в церкви, особенно на церковном дворе и ударяли ими по плечу выходивших из церкви девушек. Считалось, что они отгоняют злых духов.

Ивы засветло приносили в церковь мужчины, а женщины украшали их свечами, цветными лоскутками, изюминками на ниточках. На деревце и ныне вешают обереги в виде лоскутков, семь раз прошитых цветными нитками, и еще дважды так же повторенных после их сложения в треугольники. В одной стороне церкви ставят иву для женщин, в другой – для мужчин. В центре церкви складывают кучу веток, которые освятив, после богослужения будут раздавать всем.

В некоторых регионах по окончании литургии молодежь набрасывалась на деревца и растаскивала ветки.

Часто именно в церкви совершался сговор, и будущая свекровь дарила девушке кольцо. Мать или сестра жениха набрасывала на голову невесты платок, а подругам раздавала сладости. Обрученную старалась окружить вниманием женихова родня[1]. После Вербного воскресенья снимался ряд запретов. Молодая женщина имела право вернуться в родительский дом до Зеленого воскресенья. С молодой невестки снимался запрет на молчание и общение со свекром. Но все-таки и потом в общении со свекром она говорила шепотом.

Служба затягивалась почти до полуночи. После раздачи ивовых веток все с зажженными свечами расходились по домам. Праздник продолжался весь день.

Ветки скручивали в кольцо (символ бесконечности, круговорота) и хранили до следующего года. Бывало, ветки сажали в землю или как оберег привязывали к маслобойке. Той же веткой проверяли уровень молока в маслобойке. Чтобы животные были сильными, их хлестали веткой; чтобы молоко не свернулось. С целью остановить проливной дождь или град, ветку сжигали в очаге. Бывало, веточки втыкали в мешок с пшеницей, чтобы ее было много, а засохшие почки крошили в куриный насест, чтобы куры хорошо неслись.

В некоторых деревнях женщины отправлялись со свечами на кладбище и прикрепляли зажженные свечи к могильным плитам своих родных, и все кладбище начинало сиять огоньками.

Обрядовой пищей на Вербное воскресенье был hатик – смесь отварной пшеницы, гороха, изюма, орехов и сахара. Информанты обрядовой пищей называли также ацик («росток»), хотя точно установить связь с тем или иным праздником нам не удалось, но время его изготовления связывали с весной. По Р. Ачаряну, ацик готовили на Великий пост, реже – в Карабахе, Муше, Нор-Баязете (ныне Гавар), Шираке на Рождество[2]. Известно, что ацик готовили и в Зангезуре. В Нор-Армавире начинали делать ацик 25 апреля.

Ацик готовили загодя. Перебирали белую пшеницу, расстилали на низком плетеном подносе и ставили в теплое место, через день сбрызгивая водой, чтобы пшеница проросла.

В течение 15 дней поднимались ростки. Бледные, желтые ростки считались хорошими, а зеленые были несладкими. Когда их появлялось большое количество, то пшеница считалась готовой для приготовления ацик.

Проросшую зелень промывали, клали на разделочную доску и начинали бить колотушкой или толкли в ступке. Стекала мутная жидкость, которую собирали в посуду с небольшим количеством воды. Далее растирали зелень до тех пор, пока из растения вытекал весь сок, который был сладким, и пропускали через дуршлаг. В жидкую массу добавляли муку. Готовность массы проверяли так: жидкость должна была стекать с пальцев, но быть не очень жидкой.

Варили ацик на медленном огне до тех пор, пока масса не загустеет и покраснеет. В некоторых регионах ели в виде каши, а в некоторых доводили до твердого состояния, расстилали на подносе и разрезали на доли. Прежде чем начать есть, первую долю отсылали соседям, сами всей семьей садились за стол и, перекрестившись, с аппетитом ели[3].

Нахичеванские армяне это блюдо называют самани. Информант из Верин Аза не помнила время приготовления самани, но тоже указывала на месяц март. Женщины решали собраться в определенном доме, поскольку хозяйка дала обет, что в ее доме будут варить самани. Все участницы приносили по кружке пшеницы, которую замачивали в посуде на сутки. Далее всю пшеницу ссыпали в мешок, который ставили на низкий широкий плетеный поднос и три раза в день поливали. Когда пшеница становилась мягкой и прорастала, ее высыпали из мешка и рассыпали по тому же подносу, чтобы стекла вода.

Всю уже проросшую зеленую массу расстилали на столике и начинали стучать по ней колотушкой. Образовавшуюся жидкость собирали в ведро, а шелухой скармливали кур.

В жидкость добавляли немного воды и достаточное количество муки, ставили на медленный огонь, помешивая, чтобы не подгорело. Почти всю ночь плясали, пели. Один из мужчин наряжался женщиной, смешил всех, пытался перевернуть казан с самани, помешивал палкой. Когда масса становилась густой, красной и сладкой, считалось, что самани готов[4].

Наиболее распространенной на Вербное воскресенье была следующая детская игра. К стене под углом один мальчик прислонял палку. Другой своей палкой ударял, стараясь разбить палку противника. Если удавалось, то он подбирал свою добычу. Игра продолжалась до тех пор, пока не набиралось большое количество щепок. Этими щепками матери разжигали огонь, на котором в субботу к Пасхе красили яйца. Играли в эту игру только на Вербное воскресенье, что позволяет считать ее обрядовой.

Вечером дети, треща разного вида трещотками, помахивая ветками ивы, распевая специальные песни, приуроченные к этому дню, с шумом и гамом обходили дома, прося взамен поздравления подарки. Они получали яйца, отварную пшеницу, сухофрукты.

Распустившиеся почки, первые бутоны, освящение деревьев в храме – все символизировало пробуждение природы и встречу весны.

В русском церковном календаре Вход Господня в Иерусалим отмечали двумя основными обрядами: Вход Спасителя на жеребяти и встречу его жителями города с ваиями (вербами). Известно описание очевидца церемонии в Москве в XVIIв. «Шествие на осляти совершалось в Кремле вокруг соборов. Но впоследствии перешло далее за Спасские ворота к храму Петровского собора, где находился придел Входа Господня в Иерусалим. По церковному чину, патриарх в полном облачении восседал на коне, убранном в виде осла, и совершал крестный ход с древесными ветвями. В этой церемонии до Петра Великого всегда участвовали сами цари, которые после патриарха являлись здесь важнейшими действующими лицами, так как они водили под уздцы лошадь, на которой сидел патриарх. В приготовлении ветвей в Вербную субботу участвовали жители Москвы и цари. Ломать вербу шли в Китай-город, на реку Неглинную, берега которой в изобилии были покрыты вербой и ивами»[5].

В Вербное воскресенье у русских был обычай слегка хлестать друг друга ветками и приговаривать: «Не я бью, верба бьет» или «Верба хлес – бей до слез», «Вербочка растет, так и ты расти».

В среде армян Джавахка тоже было принято хлестать освященной вербой с целью изгнания болезней и приговаривать: «Место ветру, сердцу исцеление»[6], т.е. чтобы ветер унес хворь.

Эмма Петросян,

доктор исторических наук, этнолог

- Лисицян С.Д. Армянские старинные пляски. Ер., 1983. С. 181.

- ԳԲ. Հ. 9, էջ 56 (ПСАЯ. С. 56).

- ПМА. 1978г. Октемберянский р-н. С. Нор Армавир.

- ПМА. 1983г. Нахичеванская АССР. С. Верин Аза.

- Калинский И.П. Церковно-народный Месяцеслов. М., 1990. С. 174–175.

- Լալայան Ե.Ա. 1983, էջ 284 (Лалаян Е.А. 1983. С. 284).

Источник: Петросян Э.Х. – Праздники армян в контексте европейской культуры. Ер.: Тигран Мец, 2011.