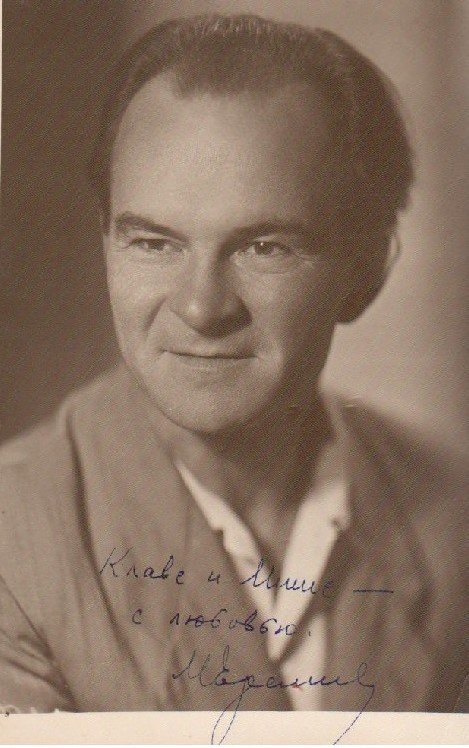

О русском литературоведе, литературном критике, исследователе творчества А. С. Пушкина, профессоре Литературного института им. А. М. Горького

Михаиле Павловиче Ерёмине

«Наша Среда online» — …и вот он мне и говорит так строго, и глядит пронзительно так: не кичитесь, студент Ерёмин, своим мужиковством!.. Не кокетничайте им!.. Что это вы на «о» ворочаете, как волжский грузчик на торговых пристанях, и зачем-то вместо «ведь» всё время вставляете «чать»! И коня называете не конём, а Гнедышкой!.. Прекратите, говорит, лукавить. Вы хотите быть литератором? Избавьтесь от нарочитого мужиковства и будьте мужиком настоящим: наберитесь доверху культуры, чтоб она в вас кипятком булькала и чуть ли не через край переливалась. Чтобы культура пёрла из вас, как из рога изобилия; и при этом постарайтесь не сжечь — да, так он и выразился — не сжечь за собою эти великие земляные, речные, небесные сельские мосты, что дают вам силу жить, что держат вас у престола Бога… Да… И тут я, милашечка, и призадумался. Лет мне было тогда немного. В зеркало погляжу: ну раскосый калмык, да и только!.. Друг степей… Студент московского ВУЗа. В самарской развышитой рубахе щеголял. Девки за мной гуртом бегали. Выбирал любую. И тут вдруг этот профессор меня ни за что ни про что отчитал. Деревенский, мол, я лапоть и не место мне в большой литературе, если не возымею мужества работы над собой. Ах, хрестоматийные эти строки — «не позволяй душе лениться»!.. Я обозлился. Я устыдился. Я стал, да, работать над собой. Так истово верующий бьёт в церкви поклоны. Так копают картошку дождливой осенью, голодной…

Он сидел передо мной на кухне в потёртых джинсах, худой, огромнолобый, кудлатый, загорелый, с хищным, стрелой летящим разрезом глаз калмыцкого кагана, и трудно было поверить, что ему уже восемьдесят лет, что я его могу по-прежнему потрогать и обнять, как в детстве, что это мой дед, брат моей бабушки, единственный из всех моих дедов живой-здоровый, — «ах, милашечка, мы с тобой прямо по Грибоедову — внучатая племянница моя!..» — что он — глыбастая, головастая знаменитость Москвы, к кому на поклон идут-бредут и юные щенки-поэты, и маститые мэтры, тряся в руках свеженаписанными стихами, ибо он — он! — Михаил Павлович Ерёмин! — считается наиболее точным и славным ценителем всех на свете стихов, а беспристрастие и величие его литературных оценок не знает границ, — что он, родной, бешено-веселый, горящий и сияющий, будет жить вечно, что он не умрёт никогда.

Студентом педвуза, в вышитой крестом рубашечке, ему удалось недолго побыть. Его взяли за анекдот. Донёс на него лучший друг. С которым — литературные споры до полуночи, пушкинская жжёнка, модный довоенный ликёр «Белый медведь» из сгущёнки, спирта и шоколада — по-военно-морскому. Пытошные тиски тюрьмы сжимались. Его мощный мозг напряженно искал выхода — лагерь и расстрел казались нереальщиной, булгаковщиной, однако реальнее и проще них тогда не было ничего. Он понял, что его дошлый следователь увлекается литературой. Он вычислил его. Он поймал за хвост бегущую мышь. «Мышью» оказалась любовь следователя к пролетарскому поэту Маяковскому. И подследственный Ерёмин на допросах — а допросы длились иной раз всю ночь, до утра — часами напролёт читал угрюмому мужику в круглых бабушкиных очках и «Про это», и «Сто пятьдесят миллионов», и «Хорошо!», и «Флейту-позвоночник», и, когда следователь изумлённо вскидывал на него из-под очков острые глазки, — мол, неправильно, не так у Маяковского! — подследственный Михаил Ерёмин, набычив бугристый лоб, уточнял: «Собрание сочинений Владимира Маяковского, том такой-то, страница такая-то, седьмая строчка сверху… нет, там опечатка. А следует читать так-то», — и цитировал всё безошибочно. Угрюмец недоверчиво улыбался, подходил к книжной полке, справлялся по указанному тому. Заливался краской. Всё совпадало.

Его спасла его феноменальная, фантастическая память. На допросах он утверждал, что досконально помнит все вечера и разговоры со своим злосчастным другом. «Докажите!» В тюремной библиотеке наличествовало собрание сочинений Маяковского, — ну, он и доказал. Иного выхода не было.

Его освободили. Верней сказать, опять приговорили. Началась война, и ему сохранили жизнь, присудив идти на фронт в штрафную роту. Сапёром. Все разминированные им поля, подлески, лощины и логи тоже требовали вдумывания, вчувствования, пристального, огненного внимания, как стихи.

За какие грехи Бог наказал его страданием? За какие благодати — спас ему жизнь? Почти математически он вычислял мины. Его интуиция горела и плавилась, заставляя работать мысль на уровне предвидения и пророчества. Он медленно продвигался по войне дальше и дальше, как перо продвигается по жёлтой бумаге романа. Конец войны застиг его в блестящей Вене, где около памятника Моцарту он выпил бутылку шнапса с запылённой, хохочущей братвой, близ памятника Шуберту — другую, а у памятника Иоганну Штраусу — третью. И ни в одном глазу.

Он был молодой, здоровый и весёлый, война кончилась, красивые девушки-регулировщицы на дорогах Европы заглядывались на него, хоть и невеликого росточка он был, — зато дикий и бешеный нрав имел и ханский взор, а уж из перерусских русскую свою душу стремил страстно в Россию, к русским ликам, к русской поэзии.

…мне поэзия нужна для дела:

Чтоб она в глаза мне поглядела

И сказала, пальчиком грозя:

«Милый!.. этого — нельзя».

А потом, вздохнувши осторожно,

Молвила: «А это — можно».

Он прочитал мне это свое стихотворение, торопливо нацарапанное на клочке бумаги, смущаясь, назидательно подняв палец, разметав вокруг сияющей лысины кудлатость серебряных волос. Он прочитал мне тайком не стихотворение — кредо, заклятье, исповедание, символ веры. Давно, в пятнадцать лет, на Волге, в грозу, он сорвал с себя нательный крестик и закинул в воду, в бушеванье «беляков»: так он, юный и пламенный, восстал против Господа, усомнившись в Нём, уверившись в своей смерти, в своей невечности. И долгие годы — до возвратного прихода к нему Бога в силе и славе Своей — он веровал в великую поэзию, в русский стих, в крепкую рифму, в кровавое, дымное, страстное, звёздное слово, в первые строки Евангелия от Иоанна — «Въ начале бе Слово, и Слово бе къ Богу, и Богъ бе Слово»; это были его вера и его художество, ибо вне Бога, хоть пацаном и отрёкся он от Него, он не мыслил Слова, а вне Слова, как ни старался и ни тщился, не мог лицезреть Божество.

Я усердно занималась в Консерватории: московские рояли, московские органы с лесом серебряно-золотых труб, московская концертная жизнь, похожая на Везувий — оркестры, певцы, скрипачи с мировою славой втягивали в цветную воронку Орфеева безумия!.. — а он, куря вечерами на кухне, нервно стряхивая пепел в чайные чашки и розетки, кричал возмущённо: «Нет на свете ничего выше музыки!.. это отверстые врата прямо — ТУДА!..» — и величественно разводил руками, показывая, куда — туда, за облака, в Обитель Успенскую, — восклицал: «Ну зачем ещё слова всякие, вся бездна поэзии мира, если есть — музыка, если и без словес внятно и слышно Бога?!» — а прокричавшись, пропыхтев, искурив все дешёвые сигареты, выкушав розеточку липового мёда из Весьегонска, что ему влюбленная в него студентка привозила, — еле слышно выдыхал: «Пиши, милашечка, стихи, пиши, детка… пробуй свою мысль зажать — в кулак… режь себе жилы, пускай кровь… перевязывай — словами — чужие раны… и вот когда ты научишься писать о себе — кровью других, когда наберёшься мужества создать — и зачеркнуть навек; создать — и уничтожить… и снова родить, как матерь, у которой дитя умерло!.. только тогда ты начнёшь писать, только тогда ты станешь — поэтом. А борзописцев — много… тучами, роями клубятся они… не примыкай к рою, не влетай в него!..»

Он дружил с Чуковским. Он до самой смерти Корнея Ивановича корпел вместе с ним в Корнеевом доме над составлением архива. Чуковский ли, или кто другой, или сам Бог натолкнули его носом — на Пушкина, влюбили до дна — в девятнадцатый век, окунули в пушкинское Море, и зашумело послушное ветрило мысли, и его блистательными, великолепными исследованиями о Пушкине — и про «Медного Всадника», и про «Историю Петра…», и про ранние, лицейские стихи — стал зачитываться весь литературный мир. Он собирал прижизненные издания Пушкина. Он плакал в квартире на Мойке, 12. К нему домой, в химкинский подмосковный барак, где в двух тесных комнатёнках ютился он с розовощёкой пышноволосой красавицей-женой и двумя детьми («живём, как в книжном шкафу!..» — орал он сердито, обводя рукою штабеля великих книг), приезжали Бонди, Цявловский, Благой, Раевский, Богданов — знаменитые русские пушкинисты, и его они в один ряд ставили с собой, и его они, восхищаясь бескорыстно, над собой — поднимали. Первое издание книги «Пушкин-публицист» он преподнёс моему отцу, художнику, с энергично-воззвательной надписью: «Преподобный отче Микола! Моли Бога о нас. Авось Он зла не попустит!» И ниже было приписано мелким почерком — будто таракашки разбежались в стороны: «А Нине и Леночке — просто привет. Потому что они — безбожницы». Ох и выпили же они, мои дед и отец, по выходе той книжки! Ох и попели они в застолье широких песен!

Ох и потерпели же от его острой, как калмыцкая стрела, мысли и Писемский, и Грибоедов, и Лев Толстой, и Чехов — всех он дотошно изучал, ко всем писал комментарии, примечания, предисловия, обо всех, неистово любимых, — статьи, эссе, многотрудные тома! Приезжая в Самару, в родовой наш дом, сработанный ещё прадедом Павлом, он обихаживал бабушек, приговаривая: «Святые старушки!..» — бегал на далёкий Татарский рынок за дынями, арбузами, солёными груздями, помидорами-огурцами — и варганил могучие салаты, куда въедливо, придирчиво крошил — мелко-мелко, как выцарапывал свои буквочки в бесконечных рукописях — горы красивых, как с натюрмортов Ильи Машкова, овощей, заливал постным маслом и громогласно звал всех к столу: «Ешь, пока рот свеж!.. Завянет — сам не заглянет!..» К тому времени он уже был возведён в ранг доцента Литинститута (и рьяно тряс головой: «Как можно научить писательству?!.. да никак и никогда!.. да кому что дано!..» — однако сам — учил, и его ученики — Юрий Кузнецов, Николай Рубцов — ему были: Юра, Коля, — и ворчал: «Коля славно пишет, славно… как у него: я забыл, как лошадь запрягают, я хочу её позапрягать… это точно сказано… а Юра загибает, перегибает… но в нём — жестокий Космос, жесткий, древний… послушай, нет, ты только послушай, милашечка: и сын воздел косую длань, подобную лучу… и сын сказал отцу: восстань! Я зреть тебя хочу!..»), и доцентуру опять отмечали шумным самарским застольем, пирогами — в полстола — с сомятиной и с вишнями, — и, восставая над столом во весь свой коренастый бетховенский, пушкинский рост, он восклицал, с рюмкой коньяка в руке:

— За моих студентов!.. За золотые перья русской поэзии, что обмакиваются в кровь!.. А вы знаете, что Юра Кузнецов намедни учудил?.. С шестого этажа общежития — вниз шагнул. И жив остался! Это он, озорник, Бога проверил: хочет ли Бог, чтобы Юра остался жить для русской литературы. Проверил: хочет!..

А рабочие, молодые ребята, что белили во дворе соседний дом и попутно, за плату, согласились старушкам святым дров напилить и наколоть, увидели — сидит лобастый мужик в окне, листы бумаги на подоконнике, что-то без конца карандашом карябает, — крикнули ему: «Ты что, писатель, что ли?» — «Писатель», — ответил он, нимало не смутившись. «А вот какие романы ты написал?.. Что-то мы тебя нигде не читали», — не успокаивались ребята, перемигивались, стряхивали известку с роб. «Про Пушкина всё романы, — мрачно кинул он. — У вас кишка тонка их осилить». — «Э, да ты и не писатель! — разочарованно протянул один из парней. — Писатель — это тот, кто пишет романы. А если ты о других писателях пишешь, ты и не писатель вовсе! А так, притворяешься!.. К писателям — лепишься!.. Писатель должен о жизни писать. О нас! Чтоб нам про себя интересно читать было!» Он рассвирепел. Выбежал во двор в майке, вспотевший, перепачканный чернилами. Пнул в ярости поленницу дров — она рассыпалась восковыми, золотыми искрами. «А вы пилить не умеете!.. А рубить и подавно! Дайте, покажу, как!» До вечера он пилил бревна и на дубовом пне рубил дрова. Пот летел с голого лба в разные стороны. Потом, уже к ночи, мокрый как мышь, он пошёл на Волгу, взял лодку и плыл, на ночь глядя, против течения, в сторону Сокольих гор, Жигулей. И орал на всю реку: «А слева по борту!.. А справа по борту!..»

Высоцкий был его другом. Демидова была его другиней. Его почтительно пригласили сидеть в худсовете театра на Таганке, ибо, когда Любимов ставил «Гамлета» и «Вишневый сад», выше и ценнее Ерёмина не было для него советчика. Высоцкий — с гитарой — выходил в чёрных спортивных трико к самой рампе, обводил маленький зал бешеным взором. Так же бешено глядел, как и дед. Я считала, что Высоцкий на деда даже похож, только, конечно, моложе и на лицо глаже; и голос такой же хриплый. Это был Гамлет? А может, парень из соседнего двора? Он жёстко и огненно бросал во тьму зала: «На меня наставлен сумрак ночи тысячью биноклей на оси. Если только сможешь, Авва Отче, чашу эту мимо пронеси». Я думала, что эти стихи сам Высоцкий-Гамлет и написал. Я ещё не читала Пастернака. Чья-то рука выбрасывала из круглого кулисного окна белого петуха со связанными ногами, и петух оголтело кукарекал, возвещая новый день. Дании? России? «Вся Дания — тюрьма». Приплыв в Нижний из Москвы на пароходе и поднимаючись по крутому Почтовому съезду, дед, воззрев на домик Каширина и кучкующихся вокруг него послушно-стадных туристиков, возопил, не хуже, чем тот гамлетовский петух: «Го-о-орький! Пролетарский писатель!.. Алёша Пе-е-ешков!.. Досыта уже накормлены!.. Досыта!..» Экскурсоводица затравленно озиралась. Туристики напуганно приседали. Дед в своём великолепном, искреннем, роскошно-театральном сумасшествии доходил до высот эпатажа вполне шекспировских. Седые власы разметались. Он орал на всю улицу, сопротивляясь косности и мраку советской энтропии. Он был — русский король Лир. Гамлет Щигровского уезда. А когда мы добрели, с чемоданами, полными книг и рукописей, до печальной, без крестов, Крестовоздвиженской церкви на Краснофлотской улице, в пушкинские и шаляпинские времена — Ильинской, он завопил сначала из Рубцова: «Купол церковной обители яркой травою зарос!..» — потом, склонив громаду головы, прошептал из Блока: «Свобода, свобода… Эх, эх… без креста…»

После иных лекций в аудиториях Литературного института, на Высших литературных курсах, студенты выносили деда из аудитории — на руках. Триумф Ерёмина! Это было столь же непреложным понятием, константой, как закон Ома, эффект Допплера. В те годы в Литинституте разрешались вольнослушатели, и на ерёминские лекции стекался жадный народ из ВГИКа, Консерватории, ГИТИСа, Гнесинки, Пушкинского института, где азы русского языка познавали иностранцы. У деда имелся в запасе такой испытанный прием, чтобы во время лекции перевести дух и собраться с мыслями: он доставал из нагрудного кармана большой белоснежный носовой платок, настоящий пушкинский фуляр, и долго, смачно, с наслаждением, с расстановкой, задумчиво сморкался в белый шёлк. Эпическое сморканье плыло над классом колоколом, гонгом. Все терпеливо ждали. Профессор подходил к широкому окну, из-за платка, скомканного в кулаке, наблюдал деревья, прохожих, Тверской бульвар. Молчание сгущалось. Поднималось. И, когда достигало края чаши и проливалось — он, быстрее молнии, оборачивался к аудитории и неистово вопил, воздымая кулак над головой:

— Пушкин никогда не плыл по течению! Каждым своим стихом, каждой строкою он кричал: «Я не инерция! Я — свобода!» Перечитайте «Когда для смертного умолкнет шумный день…» Вникните в смысл этих слов: «И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слёзы лью, но строк печальных не смываю…» А знаете, как у него было в рукописи?! В подлиннике?! В первой редактуре?! «Но строк постыдных не смываю». А что значит — для Пушкина! — «постыдных»?! Есть Божий стыд, так же, как и Божий суд. И вспомните, как ярился он, рассуждая о толпе, радующейся похожести гения на неё, толпу: «Он мал, как мы, он мерзок, как мы!.. Врете, подлецы, не так, как вы: иначе». Иной и стыд. Он жжёт больнее огня. Иная и свобода. Её ветер всё сметает на пути своём. И что бы ни говорили ему под руку хулители его и его бездарные любители, сладко, сиропно кричащие на весь литературный околоток: «Солнце русской поэзии!.. Сю-сю!.. Солнышко наше, школьно причёсанное!..» — он, отметая льстивый мусор, поднимаясь над мышьей беготней, свободно, весело и могуче пойдёт дальше — дальше — дальше! — по своему Голгофскому пути!

И — вниз с кафедры, прочь, вон из класса, скуластый, коренастый, с распатланными метельными волосами, сгусток пустынного, пророчьего огня, Иоанн Креститель русского слова, — а за ним — катящимся горохом — куча мала потрясённых студентов, каждый из которых себя гением мнит уж никак Пушкина не ниже: «Михал Палыч!.. Михал Палыч!.. Вы — гений!.. Нам — кажется — что — вы — Пушкина — живьем!.. — знали…»

А он, остановяся, смеясь раскосыми ханскими глазами, добро улыбаясь, вдругорядь зычно сморкаясь в знаменитый фуляр:

— Поскольку я родился в тысяча девятьсот четырнадцатом году, я, милашечки, помню заседание Царской Государственной Думы!..

Кто придумал про него эти строчки, перефразировав Пушкина:

Старик Ерёмин нас заметил

И, в гроб сходя, благословил…

Нет, в гроб он не собирался! Никогда не собирался! Только истово, часами, вставши рано, молился по утрам перед родовыми иконами прабабушки моей Насти. «Милашечка, всё молюсь, чтобы мне, не смейся, умереть во сне. Лечь ввечеру — и уснуть. Навек. То-то благодать! Но такое успение, видать, лишь святым положено. А какой из меня святой? Никакой. То-то и оно. Знаешь такие стихи: лёгкой жизни я просил у Бога — лёгкой смерти надо бы просить?.. Иван Тхоржевский. И ведь забыт!.. забыт!.. а только эти строчки и помнят. Да напиши ты хоть горы стихов, воздвигни хоть башни Вавилонские летучих рифм! А из тебя люди запомнят не цветистую кудрявую витиеватость, не громады созвучий, не материки слов, а лишь самое простое, слёзное и насущное».

Профессора из Англии, пушкиноведы из Франции, университетские боссы из Принстона и Лос-Анджелеса роями кружатся и жужжат вокруг него, в надежде, что отломит им он от своего тайного пушкинского пирога хоть кроху, хоть кусочек, — а он в пост встаёт рано, едет в Измайлово или Елохов к заутрене, и рыбу, любимую рыбку свою, ест по православным предписаниям, во дни, когда сие разрешено, — к примеру, в Благовещение, — тонко, тонко отрезает кусочек от копчёного рыбьего брёвнышка, вспоминая родную Волгу, поминая её, матушку, широкую, любимую, в ожерельях «беляков», с серо-жёлтой холодной водичкой, и то, как на самарских пляжах грелся пацаном под белым безумным солнцем на белом кварцевом песке, и то, как с ночевой уходил с отцом, нашим прадедом Павлом, в Жигули за стерлядкой, за язями, как вялили язей потом, из тузлука вынимая и развешивая меж осокорей на крепких бечевах, как потрошили щук, вынимая из брюх топазовые горы икры, — пройдя огни и воды великой и жалкой земной жизни, он узрел Бога воочию, он видел Бога и говорил с Ним, как апостол Павел, — и так же, как апостол, имя коего носил его отец и носит теперь его сын, он готов повторять без устали — и в празднично-пыльном свете солнечной литературной кафедры, и в медовой, тёплой, поцелованной сотнею свечей, живой тьме родного храма:

«Если я говорю языками человеческими и Ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал бряцающий.

Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто.

И если я раздам все имение моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, — нет мне в том никакой пользы.

Любовь долготерпит, милосердствует, не гордится, не ищет своего… не радуется неправде, а сорадуется истине…»

— …истине, которую нам не поймать, как голубя, не сжать в немощных голодных руках, не умертвить! Потому что она живая, истина… Помнишь картину Ге? Лысого Пилата? Тощего Христа?.. Его беззащитный, нежный жест?.. Истине не нужно защиты. Она без брони, без корки. Без кольчуги. Она могуча без огня и меча. Но мы её сказать не можем. Ибо всё уже сказано: неизречённым Духом Святым.

У него была на курсе девочка. Студентка. Маша Чекина. Поэт. Из Самары родом. Ей было двадцать шесть лет. Ему — шестьдесят пять. Она влюбилась в него — всею жизнью, больше жизни. Она посвятила ему эти стихи:

О жизнь, звезда и маятник,

Взгляд – и биенье сердца!

Не умертви, сжимая

В своей ладони детской.

И вымыслом, и сутью

В твоей руке везде.

Мы днём верны минуте,

А по ночам – звезде.

Читая мне Машины стихи, дед закрывал глаза ладонью и плакал.

Я слышала раскачку неумолимого маятника.

Я видела ночную звезду.

…он вымолил себе лёгкую смерть.

Он умер так, как и мечтал: во сне.

Помолился на сон грядущий, прочитал вечернее правило, лёг в чистую холодную постель, на белые снеговые простыни, уснул и не проснулся.

И было ему от роду восемьдесят пять лет.

…он многих благословил жить в искусстве. И меня; и меня.

Когда я возвращалась к нему домой, на платформу Левобережную, где у меня на кухне, близ плиты, был свой кургузый родной диванчик, на котором ночевать можно было только ноги поджавши, грустным кузнечиком, — он открывал мне дверь, на пороге смеялся от радости, что я пришла-приехала наконец-то, а то все волновались, — и вопрошал меня, хитро щурясь, скуласто, хански-узкоглазо: «Девочка, ты чья?» А я тоже смеялась, отряхивала капюшон от снега и отвечала так же весело, это у нас семейная шутка была такая: «Да своя я, своя, дядя Миша, неужели не узнаёшь!»

И повисала у него на шее, и он крепко обнимал меня.

А потом мы пили на кухне горячее молоко и ели весьегонский мёд.

И лилась из бормотного радио музыка: Бетховен. «А Любочка и Верочка уже спят. А Павлик днем звонил. Экая бледная ты! Надо мне тебе на рынке клюквы купить».

…Я не рассказ, не эссе о нем написала: я лишь корявыми живыми строками поцеловала его и посейчас живой, в смертной памяти моей, в бессмертной любви моей, в Мiре Иномъ, весёлый, родной, сияющий, бугристо-смуглый, изморщенный войной, временем и мыслью, открытый всем ветрам, гениальный степняцкий лоб.