«Наша Среда online» — В начале 20-го века в провинциальном городке Эривани с населением около пятнадцати тысяч человек имелся Свято-Николаевский храм, где в молельном зале было два престола, и службы проходили как на русском, так и на армянском языке. Находился он напротив чёрного здания городской управы по улице Базарной (ныне – улица Хоренаци). Массивное здание из чёрного и красного туфа с пятью куполами, “нагнетающее мрачную атмосферу”, как писал Дереник Демирчян. К богато оформленному западному входному порталу храма вела широкая лестница.

Строительство храма было начато во второй половине 19-го века инженером В. Мирзоевым и завершено в 1901 году инженером И. Хиткиным. Церковь снесли в 1926 году. А 20 сентября 1931 года на её месте открылся памятник Степану Шаумяну.

У писателя Гургена Маари в воспоминаниях о поэте Егише Чаренце есть такой эпизод:

“- Пошли где-нибудь пообедаем… А где?… В ресторанчике парка 26-ти Комиссаров? Что ж, я не против…

Но вместо этого направил свои шаги к памятнику Шаумяну. И в который раз! Когда еще стояла русская церковь, он пришел сюда, остановился перед церковью.

— Ты понимаешь, здесь будет площадь.

Когда церковь снесли и было опубликовано решение поставить на площади, носящей имя Шаумяна, памятник, он сказал:

— Понимаешь, памятник Шаумяну. Прекрасно задумано…

Приходил сюда один или вместе с писателями, когда здесь велись еще предварительные работы… Пришёл, будто сам председатель горсовета, возражая и споря с кровной заинтересованностью…

— Хорошее всё-таки дело задумали, брат… У глаза тоже свои капризы, свыкается постепенно… И фасад вроде бы на месте…

— Представляешь, каким будет будущий Ереван, город памятников… Памятник Нарекаци, Кучаку, Саят-Нове, Комитасу, Туманяну… Завидую тем, кто увидит это. Пошли.

Возле парка 26-ти Комиссаров ещё раз оглянулся.

— Здорово получилось. “Сердце твоё как пламя – горящим его сохрани…” Помнишь русскую церковь?.. Одни воспоминания.”

Образ памятника Степану Шаумяну выбирался на конкурсной основе. В конкурсе приняла участие и группа молодых архитекторов, недавних выпускников московского ВХУТЕИН-а. Каро Алабян, Микаэл Мазманян, Геворк Кочар, которые представили монументальный проект.

Выбранный вариант был плодом совместного творчества двух выдающихся людей – архитектора Ивана Владиславовича Жолтовского и скульптора Сергея Дмитриевича Меркурова. Это был первый официально установленный памятник в армянской столице.

Семь пилонов из серого базальта, на фоне которых стоит 3,5-метровая статуя Степана Шаумяна из розового гранита. Расстрелянный в 1918 году английскими интервентами революционный деятель был Временным Чрезвычайным комиссаром на Кавказе.

Советский и российский искусствовед, академик Международной академии архитектуры Юрий Павлович Волчок считает, что этот памятник – “уникальный, один из немногих в истории архитектурного творчества в советские годы, пример, наглядно проявляющий «движение во времени» логики исторической традиции. Авторы в поисках возможности укоренения имени С. Шаумяна на земле предков сосредоточили внимание на образе Поминального храма царицы (фараона-строителя) Хатшепсут (1507–1458 до н.э.)”…

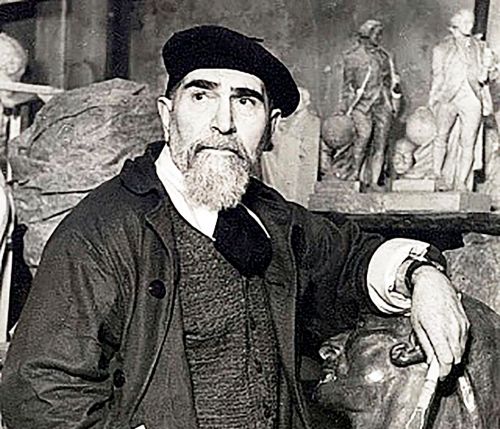

Сергей Меркуров родился в 1881 году в Александрополе (ныне Гюмри). Семья Меркуровых была одной из самых известных купеческих семей в городе. Серёжа с юных лет пристрастился к работе с камнем. В своих “Воспоминаниях скульптора” он писал, как старый мастер, обучавший его, говорил: “Работай так, чтобы розы из-под твоего резца пахли лучше настоящих и соловей своей песней дольше настоящего, тысячу лет встречал бы восход солнца… У настоящего мастера камень оживает под руками, у плохого он рассыпается в прах”.

Но окончательно он определился с выбором профессии в 1902 году, когда в годы учёбы в Цюрихе на философском факультете университета становится учеником швейцарского скульптора Адольфа Майера. Через год он уходит из университета и уезжает в Мюнхен, чтобы поступать в Академию художеств. Его педагогом стал выдающийся немецкий скульптор Вильгельм фон Рюман. На каникулах он путешествует по Италии. Весной 1904 года возвращается в Александрополь, где проводит несколько месяцев. Здесь он вылепил бюст отца. В 1905 году переехал в Париж, где 21 апреля 1906 года на открытии памятника “Мыслитель” познакомился с Огюстом Роденом, оказавшим большое влияние на его творчество.

Осенью 1907 года Меркуров возвращается в Россию. По инициативе Александра Спендиарова вместе с архитектором Леонидом Браиловским он создает надгробье композитора Василия Калинникова. В этом памятнике отразились мотивы древнеегипетской и армянской архитектуры. Он много работает и быстро получает известность.

Огромный фронт работы для скульптора открылся после революции 1917 гора. “Ленинский план монументальной пропаганды” подразумевал увековечивание имён великих людей. Об этом Владимир Ильич в июле 1918 года говорил и с Меркуровым. Только в одной Москве предполагалось установить пятьдесят памятников…

Творческое наследие Меркурова огромно. Но замечательному скульптору не повезло. Наступили новые времена и повсеместно стали сносить памятники советским политическим деятелям. Многие работы Меркурова оказались на свалках или же были варварски уничтожены. Снесли и установленный в Ереване в 1940 году памятник Ленину с уникальным по архитектуре постаментом. Ранее, в начале 60-х годов прошлого века был снесён с постамента памятник Сталину, на месте которого сейчас статуя “Мать-Армения”. Памятник Степану Шаумяну пощадили…

Умер Сергей Меркуров в 1952 году и был похоронен на Новодевичьем кладбище. На его могиле стоит созданная им в 1913 году скульптура “Мысль”.

Сегодня Детская художественная школа в Гюмри носит имя Сергея Меркурова. А в 1984 году в его отчем доме открылся его музей. Дом этот в 1869 году построил дед скульптора Федор Меркуров. Здесь хранится коллекция посмертных масок известных людей, в том числе мировых лидеров. Началось это ещё в 1907 году, когда его пригласили в Эчмиадзин снять посмертную маску с католикоса Мкртича Хримяна. Скульптор создал за свою жизнь более 300 масок. Маски 59-ти советских лидеров и известных людей после его смерти были выставлены в музее, в том числе и подлинная посмертная маска Ленина.

А мечта Егише Чаренца осуществилась в полной мере. В Ереване установлены памятники всем тем, кого он хотел видеть изваянными в мраморе и камне. Даже больше — в ряду ереванских памятников высится и ему самому – великому поэту и гражданину…