ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

«… и окна, холодные и задумчивые, обращены к нам, но смотрят

внутрь, в себя, и видят свой мягкий, свой тёплый, свой свет».

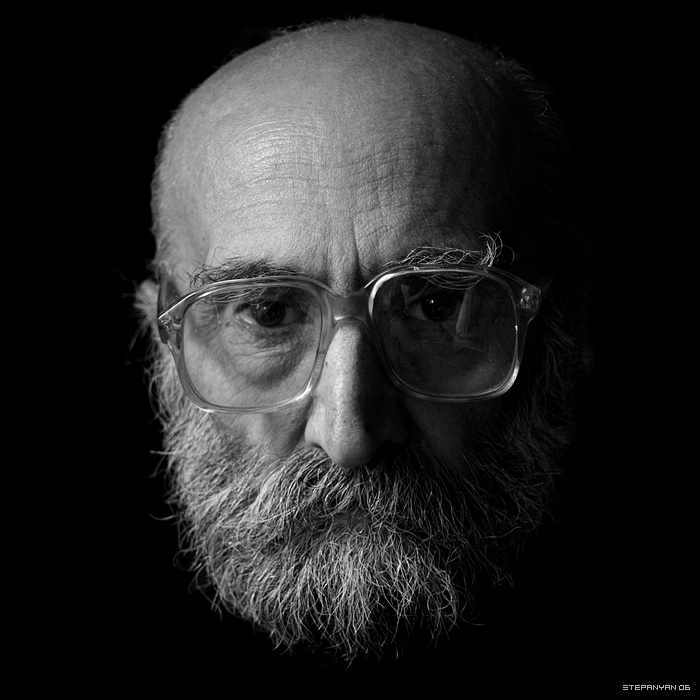

Агаси Айвазян, «Я — моя мать»

Всё творчество Агаси Айвазяна нерасторжимо связано с его личностью и его жизнью. Всё, что происходило с ним во внешней жизни, и как это всё откликалось в нём изнутри — всё находило воплощение в его словотворчестве. И как свойственно это гению, процесс этот сильно инровертирован: беспокойно-пытливой мыслью писатель постоянно обращён вовнутрь себя. Живущий разом на трёх вулканах, он пытается спастись перебежками то к подножию тела, то души, то мысли, но нет, — они взаимозависимы: если верх берет один — слабеет другой. Мысль выручает, она утешает и утишает душу и тело, но помочь себе самой не всегда умеет. И философия не ведёт, она сама вся в противоречиях и взаимоисключениях: философия негативная, влюблённая в разум, устремляется к позитивной, желая полюбить действительность, но, испробовав вкус триумфа, тут же поворачивает назад — единства нет: рациональности логики мысли противостоит иррациональность бытия.

Сократ греческий, «датский Сократ»… кажется, что философия общается сама с собой — с мыслью. Писатель же и есть сама эта мысль, но она в триаде — с душой и телом. Категорию «мгновение», как «диалектическое колдовство», смакуют друг за другом Платон и Гегель, круг друзей-философов и Кьеркегор: «Мгновение есть то, что не вытекает из обстоятельств, оно… вторжение вечности… дар неба». Писателю же, философу-художнику, интересно и другое «мгновение» — событие, факт. Агаси Айвазян постоянно в философии, и негативной, и позитивной: он одновременно и живописует мгновение-факт, и, находясь внутри его, ощущает его всем своим нервосплетением, и, осмысляя его, задается вопросами, с которыми обращается и к своему читателю, приглашая и его к поискам ответов.

Два из многих рассказа у Агаси Айвазяна: «Хосровадухт» и «После». О чем они — о двух философских категориях: добро и зло; о двух научных терминах: плюс и минус; о двух художественных образах; люди и их поступки; о жизни этой, из которой уйдём, но в которую зачем-то пришли?.. Проблемы даже не нуждаются в трафарете анализа, они — в плотных, но достаточно прозрачных слоях их сюжетов.

«Хосровадухт»

… Трдат всегда верил в свою силу. Мысль его срабатывала мгновенно, ведь она руководствовалась его желанием. Сомнения ему незнакомы — это плод робкого и слабого ума. Но теперь он в безвыходном положении: больной, он превратился в бесформенную груду мяса, и только глазами вопрошает сестру свою Хосровадухт о состоянии своём. Она видит, как властвует телом его дух разрушения и гниения…

В мгновение разумом плоти ощущает она свое живое тело, как модель мира, и проникает в его тайны: особым зрением в мгновение увидела она, что убивало и что гибло. Она знала причину несчастия брата: без меры, с беспощадной свирепостью уничтожал он греческих христиан, воинственной силой власти своей желал он насладиться красотой Рипсиме, замучил её, убил, и вот… страдальческая жизнь ему — искупление вины.

— Зло расшатывает человека, — говорит ей Мовсес. — Зло разрушило Трдата. Ему надо изгнать зло из себя: он должен освободить Григора из ямы Хорвирапа и отпустить единомышленников Гаянэ…

— Ты тоже заодно с ними?

— Нет, я их не знаю. Я знаю силу добра.

— А в тебе накопились любовь и бессилие, — это сборный образ твоего добра, и это тоже зло. Любовь тоже размывает сущность человека. Тебя погубила любовь, ты одинокий.

Она возвращалась в Вагаршапат, у неё были вопросы, но прокричать их было некому…

— Перед лицом твоей болезни, — сказала она брату, — есть только один дипломатический шаг: освободи Григория Просветителя, освободи сподвижниц Рипсимэ и сам прими христианство. Быть может, память о жестокости твоей на тебе останется, скажем, ухом свиным, но еще поживешь…

История говорит, что так оно и было: что действенное покаяние, как закон морали, восстанавливает справедливость, когда в законе нет морали. История учит и тому, что наказание с неизбежностью следует за преступлением, учит, однако…

«После» («Отступление»)

В жёлто-оранжевом покое плоть людская исходила паром. Всего только два дня, как были свободны монастыри и деревни армянской земли, всего только два дня…

Увеличилось расстояние от храма к храму, и размах рук стал шире, и ноги ступали уверенно — свобода дышала в Армении: она жила, она любила, она думала…

Воздух был пропитан сладкой, вязкой жарой. Запах солнечной страсти перемешивался с запахами растений, земли и цвета. Одинаковые запахи сливались, атаковали запахи противоположные, боролись с ними, потом влюблялись в них, покоряли и смешивались с ними: зависть мяты и горечь крапивы, кисловатость трав и сладость меда; гадюки добавляли в эту всеобщность яд, придавая сладости кричащую прелесть, доводя землю до безумия, пробуждая загадочную тоску по всему сущему.

Всеобъемлющая страсть земли смешивала в себе все, что сыпалось на землю сверху, и что вытягивала земля из недр своих.

Глухой Саак погладил своё тело, и его запах смешался с окружающим. Он слышал глазами, и звуки были бесполезны, когда закрыты были глаза его. Он отдыхал радостно, как человек, добравшийся до конца пути своего, отдыхал, прислонившись к хачкару.

— Уфф! — с наслаждением выдохнул он, не сразу увидя-услыша подошедших к нему монахов.

— Слышь, глухой, открой глаза. Молитвы застывают на губах: грешные, мы не знаем, что говорить, с кем говорить?

— Так вы только теперь и способны говорить, ибо совесть ваша свободна. С Богом может разговаривать только свободный человек. Вот ты, разве плохо чувствуешь себя на свободе?

— Наш аскетизм и терпение были никому не нужны. Мы всё потеряли…

— Вы торгаши… всё лицемерие и ложь вне свободы. Если бы не было у вас страха, то ради маленьких удовольствий, капризов и страстей вы проливали бы кровь своих ближних…

— Замолкни! — крикнул в раздражении один, и они набросились на Саака, и поволокли его.

— Я понял, вы хотите поторговаться с Богом, и сделать это хотите посредством меня, — вы и сейчас трусливые торгаши.

— Замолкни, сатана, ты обманул нас: «мудро и вечно лишь терпение»… вот и терпи…

… Посчитав меня за причину, вы снова лицемерите. А какой это был душевный подъём, когда мы были все вместе! Гармония единства нашего была мудра, как внутренняя гармония во время молитвы. О, прекрасное мгновение, когда монахи всех монастырей на рассвете с поднятыми крестами решительно двинулись на недруга. Я был горд: мы были объединены общим чувством. А что произошло сейчас? Куда и почему вы меня так тащите? Какой страх объединяет вас? Страх из ничего, сам по себе? Вы не стесняетесь ничего, вы не можете без лжи, без страха — это руководит вашими страстями, это вас объединяет… — говорил им Саак, но говорил про себя, молча, как думу… и когда понял, что хворост к нему подтаскивают, всё так же только думал: — Господи, с ума они сошли, что ли? Но я же не сатана, и не чучело. Так просто? И костер какой получился, большой, до небес…

Огонь бушевал в своей стихии, и его алая любовь сливалась со страстными запахами свободной природы…

Господи, и до каких же пор будет торжествовать она, глупость человеческая? Или запах ее — пандемия и тоже нужен ей, природе?

Агаси Айвазян писатель и экзистенциальный. Его философия существования и согласна с Альбером Камю, и не согласна: Сизиф может привыкнуть, срастись со своим страданием и никчемно существовать, но не могут этого Сизифы: вне права-закона существование немыслимо. И вот они, Сизифы, уже растерянные и рассеянные, как вчерашний дым-иллюзия, теряют почву под ногами.

И тут не теология кризиса, тут философия кризиса: в ситуации отчаяния Сизифы решают проблему собственной безопасности: заняв удобную позицию, они сбрасывают камни… не для освобождения себя — для сохранения, пусть ценой погибели другого, того, кто пониже…

Такая вот трагическая диалектика далеко не трагического писателя Агаси Айвазяна, оставляющего читателя с загадочной тоской по сути Природы и природе Человека.