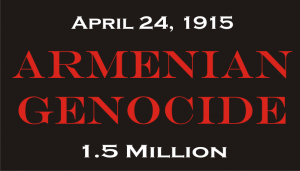

ГЕНОЦИД АРМЯН

Вместо предисловия

В данный момент мне девятнадцать лет и я являюсь гражданином Российской Федерации. Когда мне было шесть лет, наша семья выехала из находившейся в блокаде Армении в Россию. Тогда я почти не вникал в то, что мы являемся мигрантами, и что взрослые находятся в постоянном напряжении как на бытовом уровне, так и на общественно-политическом. Меня, самого младшего из четверых детей в семье, старательно ограждали от всех проблем но это, поверьте, удавалось отлично! До десяти, а может быть, и двенадцати лет я рос беззаботно, что воспринимал как должное. В подростковом возрасте я стал задумываться о своей жизни, о жизни своих родителей, которых всё время тянуло на историческую родину. Примечательно, что я, плохо помнивший Армению и выросший отнюдь не в армянской среде, с детских лет впитывал и наполнялся любовью и тоской по своей родине, горе Арарат, старинным городам и землям, оставленным в Западной Армении вследствие геноцида. Обо всём этом я знал по рассказам своих родителей, сестры и старших братьев, видя и своём воображении, как на камнях колосится пшеница и рдеет виноград. Я тогда не знал, что тоска по родине и преданность своим корням — это болезнь всех армян, живущих на чужбине.

В России я чувствую себя дома, но, несмотря на это, я грущу, зная точно, откуда и от кого эти чувства: во мне живёт печаль деда, матери, отца, переданная мне от них по наследству. Наверное, печаль эта была так заметна, что моя мама в 2003 году написала:

Мой младший сын растёт в России,

В свою историю, народа, не вникает.

И детство его радостно и чисто,

Смотрю в его глаза, и сердце замирает:

Откуда эта боль за искорками счастья?

Ведь дни его, как сказочные сны.

Упрятала его от грома и ненастья,

И всё ж глаза его тоской полны.

Предки моих родителей были из Западной Армении. Из города Тарона. Когда маминому деду было семнадцать лет, их род Торосян из сорока семи человек во время геноцида 1915 года «депортировали» из Западной Армении в пустыни Сирии. В дороге погибли все из его рода, в том числе отец, мать и его двенадцатилетняя сестра, а он был чудом спасён французским Красным крестом и увезён во Францию. А в 1925 году, выполняя последнюю волю своего отца, он с молодой женой и восьмилетним сыном (моим дедом) вернулся в Советскую Армению.

Мой второй прадед Адам, по отцовской линии (чьим именем назван я), также был родом из западной Армении из села Зрчи Карсской области. Им также пришлось разделить трагическую судьбу своих соотечественников. Избежав изгнания в пустыни, они, покидая родные края, перешли через реку Аракс в восточную Армению и расположились напротив армяно-турецкой границы, не уходя в глубь республики, надеясь вернуться домой, до которого было рукой подать. Ведь если взобраться на высокую скалу, видно родное брошенное село.

От имени прадеда отца, Григория, погибшего от рук турецких погромщиков в 1920 году, и пошла фамилия Григорян, которую почти век Григоряны носят с достоинством.

Наверное, кто-то воскликнет: хватит об этом, пора ставить точку, сколько можно говорить о геноциде?! Ведь это было давно, да и потом, на события ведь можно посмотреть с другой точки зрения — такова жизнь. Во все века были войны, массовые убийства. Ведь, кроме армян, есть ещё народы, подвергшиеся геноциду!

Другой скажет, что в нас больше, чем у других народов, заложена предрасположенность к жалости к себе и мести врагу, но поверьте — здесь совсем другое. Ведь в отличие от немцев, которые после Второй мировой войны признали факты своих преступлений и даже превратили Дахау и Бухенвальд в огромные мемориалы и провели собственные судебные процессы, турки так и не признали своих преступлений, совершённых в отношении армян. Армяне чувствуют себя преданными другими цивилизациями. А предательство порождает ненависть, а ненависть, которую некуда направить, как неизлечимая болезнь поселилась внутри нации. Это как рак в организме человека.

В отличие от представителей прошлых поколений, я не испытываю чувства неполноценности, стыда и гнева, но есть во мне неведомая, до сих пор непонятная тоска и протест, боль за прошлое, за ошибки, за жертвы, боль за свой народ. (Сколько поколений армян пожизненно связаны болью, которая, как эстафета, переходит от предков!) Но я тоже хочу быть понятым: отчего в армянине, живущем в двадцать первом веке, через 95 лет после геноцида, нет покоя? И, конечно, я не могу промолчать о символе боли, тоски и в то же время символе возрождения моего народа — горе Арарат. Я глубоко верю в то, что это не просто гора, которая была «отобрана» у наших предков. Арарат является каким-то таинственным символом поклонения всех армян. Именно это чувство таинственного я попытался возродить в своём рассказе «Земля предсмертных криков», который, как я надеюсь, раскроет Вам малую долю боли, ещё живущей в моих сверстниках.

Адам Григорян

2010 г.

Земля предсмертных криков

Веревка настолько туго была стянута, что руки онемели от боли. Он их почти не ощущал, они будто существовали вне тела: все нервные проводки разорвались, оставив руки болтаться за спиной. С каждым шагом Левону всё труднее было оставаться в вертикальном положении, держать напряжение в спине и хоть какое-то равновесие, чтобы не рухнуть лицом вниз на окровавленную родную землю. Но земля не всегда была такой. Левон помнил, как ещё совсем недавно непроницаемые камни представлялись ему чем-то родным, вселяя в него теплоту дома, места, где с тобой ничего не может произойти, где всё вокруг окутано безопасностью и где, казалось, можно уснуть на этих камнях, укутавшись легким одеялом из тёплого ветра и песка. Но вдруг изящество природы стало рушиться, и он понял, что всё это было воспоминанием. В один момент всё стало грубым, и мальчик понял, что чувства обманули его. А воспоминания уже нельзя было остановить, они предательски уходили прочь.

Очень хотелось остановиться, перевести дух, но толстая петля решительно натягивалась, выталкивая Левона на несколько шагов вперед.

«Придется идти дальше», — подумал Левон, чувствуя, как в него вселяется необъятных размеров ненависть и истерическое желание выкрикнуть подонку, шагающему впереди, всё, что накопилось в нём.

Грубая спина турецкого заптия впереди раздражала своей гордой осанкой. Он словно король, обходящий свои владения, хозяйски оглядывал поля. «Даже мой отец не позволял себе так разгуливать по этой земле. А ведь он потом и кровью добивался любви её», — прошептал себе под нос юноша и тут же поднял глаза, боясь быть услышанным… Синяки на лице научили его быть осторожнее с выражением своих мыслей.

Длинная песчаная тропа казалась нескончаемой, этой дороге уже было неведомо ни время, ни пространство. И теперь всё вокруг: все эти горы, глыбы камней, столь знакомые Левону, стали казаться дорогой в ад. Отблески нещадно палящего солнца придавали этим местам красноватый, жуткий ожоговый оттенок. А камни смеялись над ним. Они смеялись над его беспомощностью, над тем, что его ведут на казнь, надев ошейник, как на дворового пса, и тянут его при каждом удобном случае, обжигая ярко-кровавыми обручами его длинную худую шею. И мальчику становилось стыдно. Он мысленно умолял камни не смеяться над ним, он хотел объяснить свой столь жалкий вид, но основным и единственным аргументом были слёзы. И Левон не стеснялся их -солёные капли текли по исхудавшему и почерневшему от горя лицу мальчика. Каким-то совершенно необъяснимым образом его стало уносить куда-то в полудрёме. Он почти перестал ощущать жару, так как чувство всепоглощающей ненависти вытесняло всю усталость из тела. Левон смотрел вперёд, туда, где перед глазами маячила спина убийцы, благодаря которому он узнал, что такое ненависть. Время от времени тот протирал себе лоб тряпкой и сразу же поглядывал на солнце, то ли проклиная его, то ли прося смириться перед ним. Хотя вряд ли этот человек знал, как надо о чем-то просить. «Ты пришёл сюда за этим, так получай», шептал Левон, и после этих слов жара становилась не в тягость.

Это была земля его предков, и он был убеждён, что в этот момент они с солнцем на одной стороне.

Так они и шли до самой ночи. Куда? Левон не мог этого понять. Прошёл первый день с начала чего-то. Чего именно? Этого мальчик тоже не мог понять. Но он видел, как происходило нечто ужасное.

Он помнил, что ещё вчера здесь, на его земле, всё было спокойно: неряшливо и смешно ветер играл с ветками тополя, разбрасывая их из стороны в сторону. Небольшой толстой корягой от яблони соседский парнишка рисовал домик на песке, а Ани, его двенадцатилетняя сестра, не понимая желания брата побыть в одиночестве, продолжала надоедать своими вопросами. Хотел бы он сейчас вспомнить, о чем она спрашивала, но не мог. Отец сидел в саду и играл с другом в нарды, укрывшись от жары в тени орехового дерева. Сад был большой, тенистый. Деревья старые, раскидистые. Под тремя деревьями можно было свадьбу играть. А во дворе, под навесом из винограда, спокойно судачили женщины, попивая кофе и лениво отгоняя первых весенних мух. И вдруг на не вполне понятном армянском откуда-то, как приговор, прогремело: «Всем собраться в центре улицы!»

Они вышли в центр длинной улицы, держась за руки, а отряд из сорока солдат еле заметным полукольцом окружил людей. Их выгоняли из собственных домов, где они, окружённые турецкими жандармами, стояли, пока остальных не пригнали с поля. Единственная мысль, которая пришла в тот момент в голову и вызвала неприятное удивление, была: «Мы здесь как стадо». Здесь были соседские ребята, настороже и взволнованные. Друг Тигран, с небольшим шрамом на лице, полученным при первом опыте с рогаткой, стоял вдали, успокаивая младшего брата, а глаза его горели так же, как и у отца Левона и его друга. Он заметил, что у Тиграна дрожала правая рука, хотя в сравнении с сельскими мальчишками он всегда отличался большей смелостью. Левон не понимал, зачем обращает внимание на все эти мелочи. Всеобщее молчание продолжалось недолго. Несколько чужаков достали сабли и с необыкновенной дикостью ворвались в опустевшие сады, направляясь прямо в дома, непонятно для чего. Ветер, словно разгневавшись на всё происходящее, разбушевался, промчался по макушкам деревьев и резко опустился к людям, желая понять их. Но в тот день пониманию не было места.

Они говорили, что у них красивые женщины и при этом один из них стал рассматривать сестру Левона. Из их ртов вырывалась похоть, глаза их горели похотью, а руки выхватывали из толпы девушек, желая отдаться похоти…

Ей было всего двенадцать, она молчала и лишь медленно качала головой, когда ее тащили к ним во двор. Левон закрыл глаза, ибо всё, что путано проносилось в голове, было похоже на кошмар без начала и конца.

В какой-то момент он понял, что если сейчас же его не убьют, то он сойдёт с ума. Его мозг не мог принять происходящее, он не понимал ничего. Он не верил, что сумасшествие действительно существует, и оно происходит прямо на его глазах в своем самом безудержном проявлении!

…Отец вцепился в рукоятку ножа, острие которого торчало у него в животе. Он отвернулся от дочери, будто стараясь отгородить её от этого мира, будто не знал, что идет она прямиком в жерло черноты. Левону оставалось лежать на горячей земле и со связанными руками наблюдать за отдаляющейся сестрой… Маленькие песчинки размывала тяжёлая река крови, исток которой проходил перед его лицом. Он тяжело повернулся в сторону — это была кровь его отца, который лежал, так и не отпустив рукоятку ножа. А ветер не на шутку разыгрался, желая выгнать чужаков со своей земли, но был слишком слаб, слабее армян их села, которые боролись, но тщетно. Дед Торос защищал внучку тростью, пока рука вместе с нею же не упала на песок. Враг долго еще смеялся над отрубленной рукой деда, а тот даже не шевельнулся, лишь дрожащие губы предательски выдавали его.

Земля омывалась кровью. Она текла со всех сторон. Люди, подгоняемые горным ветром, решились бежать, но в большинстве своём они падали. Падали резко, словно их било молнией, а апофеозом всему этому был смех турецких солдат, который беспощадно врывался в уши Левону. «Если есть на Земле отсутствие смысла, то витает оно именно здесь», — подумал Левон, прежде чем упасть, как ему казалось, навсегда, от удара чем-то тяжёлым по голове…

Вопреки ожиданиям, он пришёл в себя от неприятного ощущения в горле, будто на шею посадили змею, и та медленно заворачивает ее в свои узлы. Но это была петля толстой двухметровой веревки, конец которой держал убийца его отца. И Левон расплакался. Его подняли и потянули за собой.

Пришла ночь, и Левон заметил, что не хочет спать, хоть и чувствует себя изможденным. И у идущего впереди не было сна. При свете луны камни больше не смеялись и Левона это радовало. Но он всё не мог понять, почему нет крови на голове, хотя точно помнил тот удар, от которого надолго впал в небытие. Чужака, так стал называть Левон убийцу, тоже что-то настораживало и пугало. Несколько раз за ночь он бил своего пленника по ногам так, чтобы тот падал на колени и без чужой помощи не мог подняться, а сам в это время снимал с тела лохмотья серой ткани и ощупывал себя при тусклом свете догорающей спички. «Шрам? Ранения? Что он ищет?» Мысли Левона на этом обрывались.

Куда ты меня ведёшь? — с немыслимо какого раза осмелился спросить Левон. Глухой шорох шагов явился вполне достойным ответом. От досады мальчик заплакал. Веревка ещё туже натянулась, и Левон захрипел.

За что? — выкрикнул Левон. — За что ты меня так ненавидишь? Верни моего отца, сестру!

Первые удары пришлись по лицу. Корчась в крови и слюнях, мальчик лежал в вакуумной пустоте и ощущал всем телом отсутствие связи с землей, осталась только тупая внутренняя боль. Это трудно объяснить. Словно ты вне связи с миром, который от тебя отвернулся и только боль рвёт тебя изнутри на части, напоминая, что в этом мире остались лишь впереди идущий и ты -пленник па поводке.

Левон посмотрел убийце в глаза, они были пусты, а лицо — непроницаемо. Тот снова зажёг спичку и начал оглядывать своё тело, лишённое какой-либо царапины или ранения. Лёжа на земле, Левон увидел, как чужак перебирает песок пальцами, а его кровавые глаза полны ужаса. И тут Левона будто озарило.

— Ты ещё не понял? — сказал мальчик, чьё тонкое, исхудавшее тело валялось на земле как серый, пустой мешок. И хриплый смех его был похож на визг. -Ты ищешь раны у себя на животе? Напрасно. Ведь ты умер.

Огонь загорелся у чужака в зрачках, и удары посыпались с новой силой. (МЫ УМЕРЛИ…) А изо рта, кроме стона, не было слышно ни слова.

Вскоре он успокоился, а Левон, хоть и успел привыкнуть к боли, но всё же безудержно рыдал. Он вспоминал, как отец завещал ему никогда не покидать христианскую землю, ибо здесь он в тепле и безопасности. «Зачем ты мне врал, отец?»

Перестав ощупывать песок, чужак зашагал дальше, а мальчик, боясь боли и унижений, пошел вслед за ним, влекомый ошейником, который больше не был натянут, а волокся по песчаному камню в полном одиночестве. Ночью ничего более не происходило. А день пришёл с обжигающим солнцем, тепло которого они не ощущали. Левон слышал звук своих шагов, но босыми ногами ничего не ощущал: будто плывёшь по пространству, в котором и воздуха-то нет. Чужак, наверное, чувствовал то же самое, иногда осматривая свои грубые ноги. От ботинок он отказался ещё ночью, а у Левона их и вовсе не было. Вскоре свист ветра утонул в звуках, до боли знакомых мальчику. Впереди он увидел огонь. Эта была небольшая деревня. И они шли прямиком через неё. На полметра, хоть выколи глаз, ничего и никого не было видно: стоял густой туман, а скорее дым, пахло горелым и палёным. Холод ужаса пополз по коже. Даже подойдя на несколько шагов к горящим домам, пленник нигде не мог разглядеть людей. Кричали женщины, умоляя отпустить детей — но их не было. Дети визжали, и даже было отчетливо слышно, как они плакали — но их не было. Всеобщий хаос звуков сводил с ума не только Левона. При каждом новом порыве воплей впереди идущий вздрагивал, не то смеясь, не то плача. За спиной этого не было видно. И он зашагал быстрее, а ноги буквально плыли по крови, оставляя за собой грязно-красные следы на песке, которые тут же пропадали, как только на них ступала нога Левона. Пройдя через половину деревни, он увидел, как буквально перед ним из ниоткуда выбилась ярко-алого цвета струя и выплеснулась ему прямо в глаза. Они видели, как двери домов то открывались, то закрывались, а изнутри были слышны отчаянные крики девушек и грубый животный хохот. После очередного крика, который выделялся среди общего фона воплей, впереди идущий ускорил шаг, чуть ли не бегом преодолевая деревню.

А Левон вдруг начал кричать вместе со всеми. Он кричал изо всех сил, желая заглушить боль, которая остриём кинжала вырывалась изнутри. И вдруг он понял, что его дом горит. Он посмотрел на солнце, которого не чувствовал, и вспомнил, что это его солнце, они с ним на одной стороне. С этими мыслями он пробежал, точнее, проплыл метр, который отделял его от чужака, и набросился на него. Тонкие руки обхватили чёрную от сажи шею. На миг чужак испугался, но длилось это недолго, и вскоре он начал сопротивляться. А Левон осознавал свое бессилие, отождествляя его с бессилием сестры, ведомой турком за руку, своего отца, держащегося за рукоятку ножа, соседских ребят, дрожавших от ярости при одном только взгляде на чужаков… Тут же чужак сбросил Левона на землю, но не тронул, а потянул дальше быстрым, очень быстрым шагом.

Уже на выходе из деревни крики практически не были слышны, но взгляд Левона застыл на церквушке, охваченной огнем. Церквушка находилась довольно далеко и, по идее, из-за дыма не должна была быть видна. Он знал: что-то должно произойти. И действительно, уже уходя за поворот, откуда происходящего не было бы видно совсем, мальчик увидел, как витраж с изображением ангела на заднем окне церкви разлетелся вдребезги, и изнутри вылетел, судя по очертаниям, ангел. Именно так показалось мальчику. Так они и покинули деревню, которую Левон в слезах назвал «землёй предсмертных криков».

Солнце было в зените, день уже приблизился к своей середине. Веревка впервые совсем была отпущена чужаком и просто болталась на шее, рисуя за собой кривые линии. Левон шел в полной пустоте. Он видел, как мир его разрушился, видел, что земля его сожжена, а народ несправедливо гибнет в огне. И что он, мертвый, мог с этим сделать?!

— Куда ты меня ведешь? — вопрос отозвался эхом в ушах. А впереди величественно стояла Она.

— Туда! — впервые заговорил чужак, показывая вперёд, и это нисколько не удивило мальчика.

— Зачем?

— Грязный мальчишка со шрамом на лице… убил меня моей же саблей. Я проснулся, а рядом лишь ты и эта веревка. («Со шрамом на лице…» — Левон устало улыбнулся воспоминанию о Тигране). — И этот голос, он постоянно в голове. Он говорит, он требует, чтобы я привёл тебя к Ней. Но, но… будто в этом чёртовом месте что-то есть…

И с каждой новой секундой мальчик всё больше понимал, что он дома. «Она вам не принадлежит», — подумал он. Всё вокруг было на его стороне. И голос заговорил с ним.

И Левон смотрел только вперед. Затем он сказал вслух, что не может всего понять. А чужак злился и спрашивал, с кем он говорит. «Хорошо», — прошептал мальчик, и слёзы не переставали скользить по его щекам.

Чужак стоял сзади и злился от своего бессилия, он топтался на месте, злился, злился, и этому злу не было границ. Но вот он услышал:

— Ты хотел эти земли, можешь взять их себе. Теперь ты будешь мчаться по этим просторам чуть дольше вечности. Но всегда останешься чужаком…

Петля висела на шее. А чужака сзади не было. Он превратился в пустынный ветер. Бессмысленный. Беспокойный. Он промчался по небольшому куску земли, чуть заметно подняв пыль в небольшой вихрь. Затем обволок мальчика, взъерошив тому волосы, и бешено улетел прочь, разглядывая чужие владения. А Левон ни на секунду не отрывал от Неё глаз — впереди была гора Арарат. Мальчик поплыл к горе. И лишь грустно прошептал: «Я дома».