«Наша Среда online» — Еще в XVII веке чешский педагог Ян Амос Коменский (1592– 1670) в своей работе «Великая дидактика» отмечал, что «Необходимо как можно еще больше заботиться о том, чтобы искусство действительного внедрения нравственности и истинной благочестивости было поставлено в школах должным образом [1, с. 248]. Он не только придавал важность роли нравственного воспитания, но и выдвинул шестнадцать правил искусства развития нравственности [1, с. 249].

В настоящее время во многих странах (в том числе в РА) по критериям образования предусматривается в рамках формирования ценностной системы учащихся коснуться также и формирования их нравственного внутреннего мира. И подобная работа может действительно быть значительной, если она осуществляется в процессе обучения любого учебного предмета общего образования. Как отмечает Г. Микаелян, большой потенциал формирования нравственных ценностей есть у математики. В работе [2] он обстоятельно останавливается на проблеме формирования в общем образовании добра, справедливости, совести, цели жизни и других моральных ценностей с помощью математики. Интересно отметить, что армянские математики прошлого также в центре своего внимания держали задачу формирования нравственных ценностей, что осуществляли в основном через математические задачи. Такими задачами являлись, например, задачи из Задачника Анания Ширакаци. В его первой задаче [3, с. 54] говорится об армяно-персидской войне и Зораке Камсаракане. То, что упоминаются подвиги Камсаракана, представляет собой национальную ценность. Мы гордимся, что были такие полководцы, которые ценой своей жизни защищали наше государство и прогоняли врагов из нашей страны.

В двенадцатой задаче говорится: «Хотел построить лодку, но у меня было всего три дагекана/монеты/, ничего другого у меня не было. Обратился к своим ближним: «Дайте мне что-нибудь, чтобы я смог построить лодку», Один из них дал третью часть баланса [стоимости] лодки, другой дал четвертую часть, другой – шестую часть, другой – седьмую, другой – двадцать восьмую часть. Я построил лодку. Сейчас – узнай, сколько стоила лодка» [3, с. 56]. В основе этой задачи лежит христианская заповедь «возлюби ближнего своего». Показывается, что все ближние помогают ему, давая деньги. Это обстоятельство позволяет развивать у учащихся моральные ценности добра, милосердия, сочувствия, бескорыстной помощи, любви.

В тринадцатой задаче Ширакаци говорит, что его ученик покупает отборные яблоки и хочет поднести ему в дар. Это охватывает в себе ценности добра, уважения, благодарности. Очень важное обстоятельство, когда ученик любит и уважает своего учителя, а не боится его (что было очень распространено в ряде школ, где безоговорочно признавались физические наказания и побои) и на основе взаимной любви и уважения в классе формируется нравственно здоровая атмосфера, которая в свою очередь способствует эффективному освоению материала.

Арифметический учебник Ширакаци был первым в истории армянской рукописи, после этого были рукописи Г. Имастасера (11–12 вв.), М. Ерзнкаци (14 в.) и другие рукописные учебники.

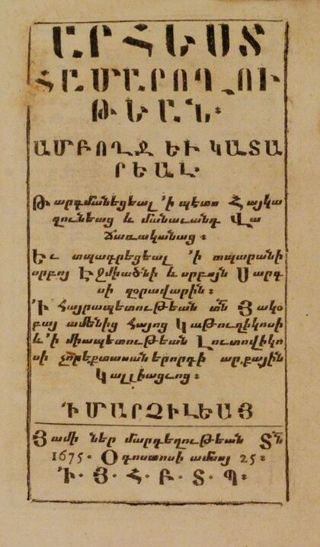

Первый печатный учебник по математике на армянском языке вышел в свет в 1675-м году в Марселе. Это составленный неизвестным автором учебник «Искусство счисления», в котором оставлены в стороне вопросы педагогики, психологии и методики. Это пособие было рассчитано на удовлетворение потребностей армянской школы и торговцев [4]. Хотя методическая сторона учебника была пропущена, однако он способствовал распространению знания математики, а это способствует формированию нравственно здоровой среды. Действительно, торговец, зная, что стоящий перед ним не владеет искусством считания, исходя из своей выгоды, может обмануть его, поступить несправедливо, что создает морально нездоровую атмосферу. А если он будет знать, что стоящий перед ним умеет считать, в этом случае он не сможет обмануть или поступить несправедливо, следовательно, торговля будет осуществляться в нравственно здоровой среде. То есть, знание математики способствует созданию нравственной здоровой атмосферы в обществе.

В вышедшем в свет во второй половине 19-го века задачнике по арифметике задачи имеют также воспитательное значение. «С их помощью у учеников развивались самостоятельность, инициатива и имеющийся интерес к математике, а содержание соответствующих задач содействуют их воспитанию» [4, с. 97].

Рассмотрим одну задачу из учебника С. Микаеляна «Расширенная арифметика. Париж, 1861 г.» В нем говорится: «Тысячник для вознаграждения нескольких солдат, из находящихся под его командованием, дал определенную сумму. Во время деления между собой солдаты заметили, что если каждый получит по 8 золотых(дахеканов), то останется 45 золотых, а если получат по 11-и, то будет недоставать 27. Какова была эта сумма и сколько получил каждый?» А в этой задаче показывается уважение, любовь вышестоящего к нижестоящему, а также придается важность поощрению, применение которого в процессе обучения математике существенно повышает эффективность обучения.

С точки зрения рассматриваемого вопроса интересны также занимательные задачи-развлекалки. К ним относятся развлекалки Ширакаци. Ширакаци пишет: «Пишу для вас развлекалки [занимательные задачи], чтобы вы [пользовались ими], когда во время пиршества развлекаетесь и желаете сказать что-нибудь забавное и смешное» [3, стр. 62]. Развлекалки Ширакаци отличались от обычных задач также тем, что здесь четко был дан процесс представления задачи, они начинались словами «Скажи своему другу…» и заканчивались следующим: «Если твой друг знающий, то очень быстро узнает, а если бестолковый, то его мучения этого ничего не знания доставят радость тебе». Здесь возникает вопрос, почему Ширакаци считает, что мучения друга, или ничего не знание доставит радость человеку. Нравственно ли это явление?

Рассмотрим другую задачу-развлекалку (Базмавеп // Сказания. – Венеция, 1892. – С. 52).

Один жадный владелец магазина купил 32 бутылки отборного вина и дал указание слуге расставить бутылки в магазине так, чтобы считать было легко. Немного подумав, слуга расставил бутылки в виде квадрата а, на каждой стороне которого поставлено 9 бутылок. Хозяин магазина для облегчения проверки количества бутылок заметил, что в каждой стороне квадрата есть 9 бутылок, и про себя похвалил слугу, за облегчение его работы. Однако слуга за три дня украл 12 бутылок /в день по 4 бутылки/ и каждый день так расставлял оставшиеся бутылки, что хозяин магазина, считая со всех 4-х сторон, в каждой опять получал 9 бутылок. Как слуга расставлял бутылки каждый день?

1 7 1 2 5 2 3 3 3 4 1 4

7 7 5 5 3 3 1 1

1 7 1 2 5 2 3 3 3 4 1 4

а б в г

Понятно, что слуга, убавляя среднюю цифру в каждом ряду на два, а угловые цифры прибавляя на один, достигнет желаемого, то есть, расставлял бутылки в виде квадратов б, в, г.

Хитрый работник совершает воровство и обманывает своего жадного хозяина, морально ли это? В здоровой среде, конечно, это не нравственно, однако, если принимаем во внимание, что хозяин магазина жадный (что является пороком), то слуга поступает правильно, этим наказывая хозяина. С другой стороны в задаче представлена находчивость слуги и бестолковость хозяина. Если бы хозяин был таким же умным, как его слуга, последний не смог бы обмануть его. Это еще раз свидетельствует о важности образования, знания математики.

А. В. Енокян

Армянский государственный педагогический университет им. Хачатура Абовяна, г. Ереван

Список литературы

- Коменский, Я. А. Великая дидактика : [на армянск. яз.] / Ян Амос Коменский. – Ереван : Айпетусманкграт, 1962.

- Микаелян, Г. С. Моральные ценности и образовательный потенциал математики : [на армянск. яз.] / Г. С. Микаелян. – Ереван : Эдит принт, 2011.

- Ширакаци, А. Библиография : [на армянск. яз.] / А. Ширакаци. – Ереван : Совет. Грох, 1979.

- Степанян, М. Армянские учебники математики и вопросы ее преподавания в армянских школах во второй половине XIXв. : [на армянск. яз.] / М. Степанян. – Ереван, 1973.

В сборнике: Актуальные проблемы обучения физико-математическим и естественнонаучным дисциплинам в школе и вузе. VI Межрегиональная научно-практическая конференция учителей, посвященная 75-летию Педагогического института имени В. Г. Белинского. под общей редакцией М. А. Родионова. 2015. С. 122-125.