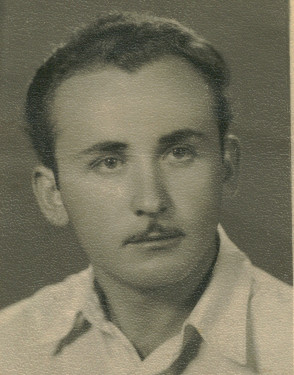

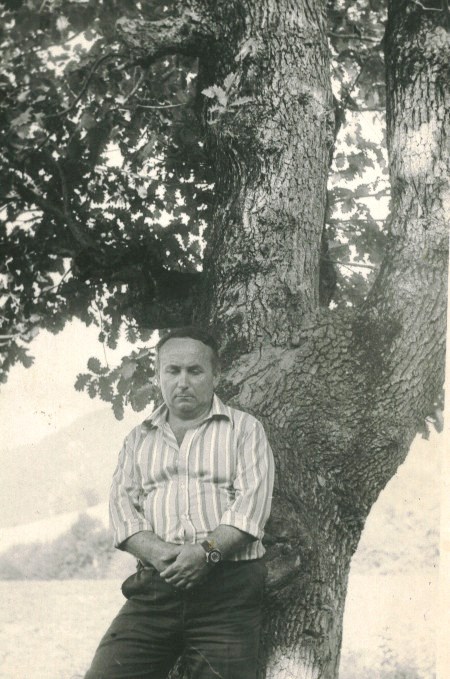

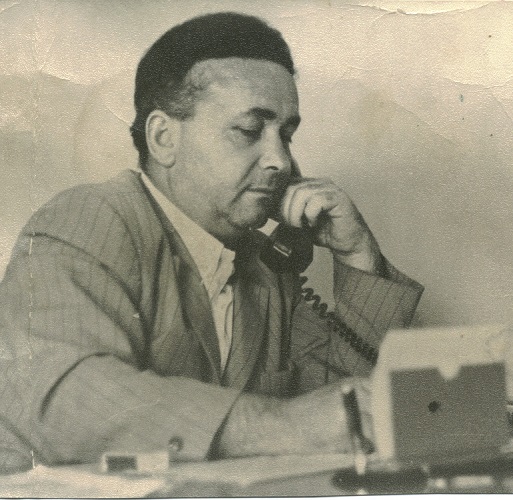

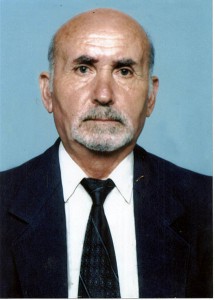

Известный арцахский поэт Эрнест Сантурович Бегларян родился 1 июля 1936 года в деревне Аци Мартунинского района Нагорного Карабаха. Окончив среднюю школу, поступил в Ереванский зооветеринарный институт, учёбу в котором завершил в 1960 году. Работал в агропроме республики, долгие годы преподавал в Степанакертском сельскохозяйственном колледже, занимался журналистской деятельностью. Являлся членом Союза журналистов СССР и Союза писателей СССР, а после развала Советского Союза – членом Союза писателей НКР и Союза писателей Армении.

Эрнест Бегларян зарекомендовал себя в первую очередь как тонкий лирик. Он завоевал внимание читателя ещё в студенческие годы, печатаясь в литературно-художественных изданиях Нагорного Карабаха и Армении. Его стихотворения переводились на русский, английский и азербайджанский языки, печатались и в странах дальнего зарубежья. Солнце, Родина, Любовь – вот главные темы творчества поэта. Душой и сердцем поэт неразрывно связан с родной землей, её неповторимой природой. Лирический герой Э. Бегларяна мыслит глубоко и философски, полон веры, чистоты, солнца.

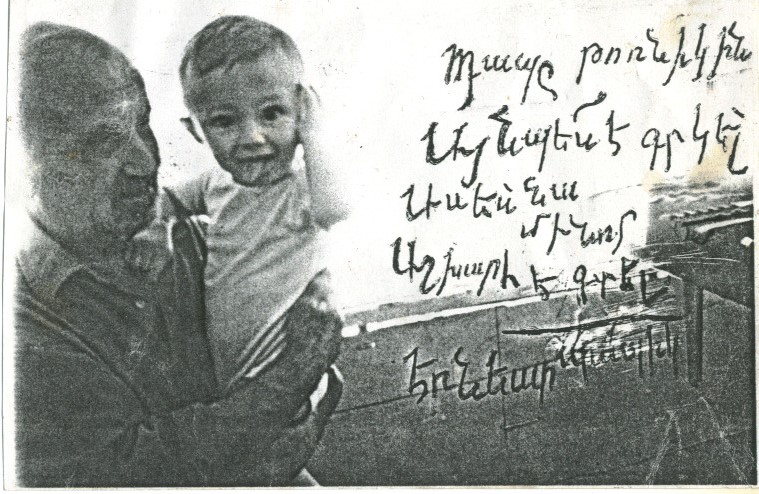

Поэт относится к поколению, чьё детство проходило через горе и беды военных лет. В пять лет он лишился отца – Сантур Джалалович пропал без вести на фронтах Великой Отечественной войны. В своём творчестве Эрнест Бегларян не раз обращается к отцу, его образ зримо и незримо присутствует во многих стихотворениях. Поэт пережил две войны, и не случайно ранние и поздние его стихотворения созвучны друг с другом. Карабахскому (Арцахскому) движению Э. Бегларян посвятил стихотворения «Арцах», «Арцахская осень», «Грустная песня», «Я – арцахец», «Этот город», «Бердаван», «Осуди меня, Время» и др.

Поэт хорошо владел и сатирическим пером, острие которого направлено против алчности, чванства, невежества и других негативных явлений. Многие его басни крайне актуальны и сегодня.

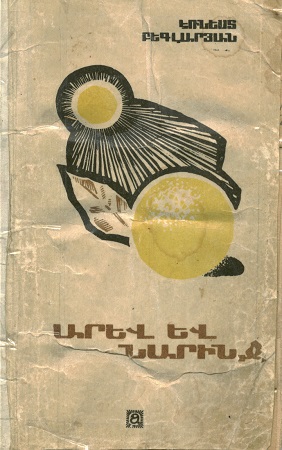

При жизни Эрнеста Бегларяна вышли в свет поэтические сборники «Солнце и апельсин» (1970), «Пробуждение» (1978), «Запоздалое признание» (1991), «Дух веры» (2004). «Вера и любовь» (2006). К 80-летию поэта в рамках госзаказа издан сборник «Я ещё живой», куда вошли лучшие произведения автора разных лет, а также неизданные при жизни стихи.

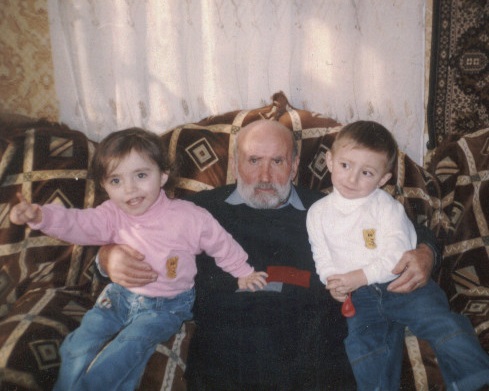

Умер Эрнест Бегларян 17 июля 2008. Похоронен в Степанакерте.

КНИГИ:

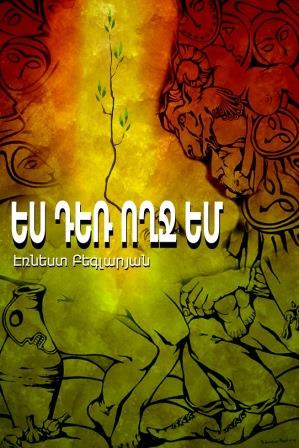

- Книга «Вера и любовь» (на армянском языке)

- Книга «Я ещё живой» (на армянском языке)

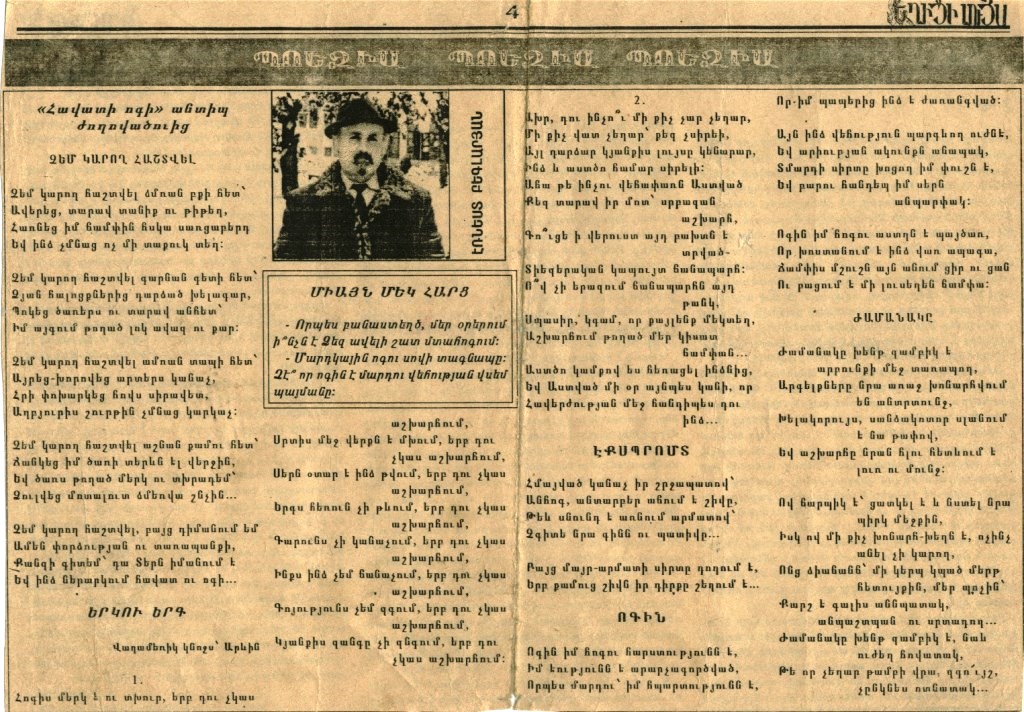

ПУБЛИКАЦИИ:

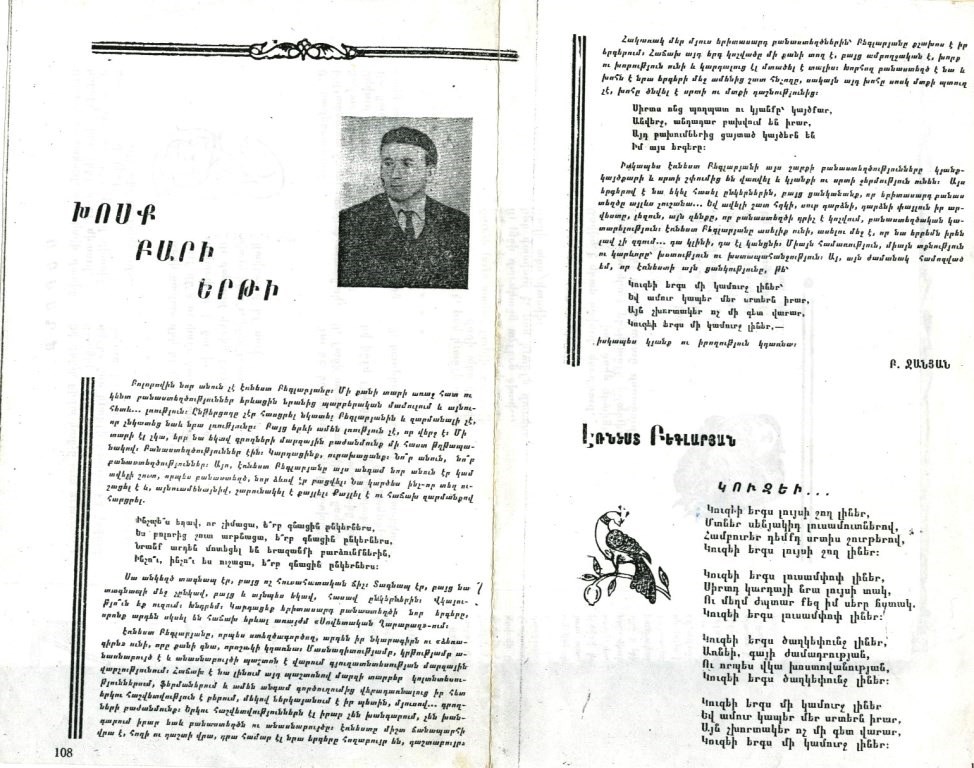

- Гражданин и поэт. К 80-летию Эрнеста Бегларяна (Сократ Ханян)

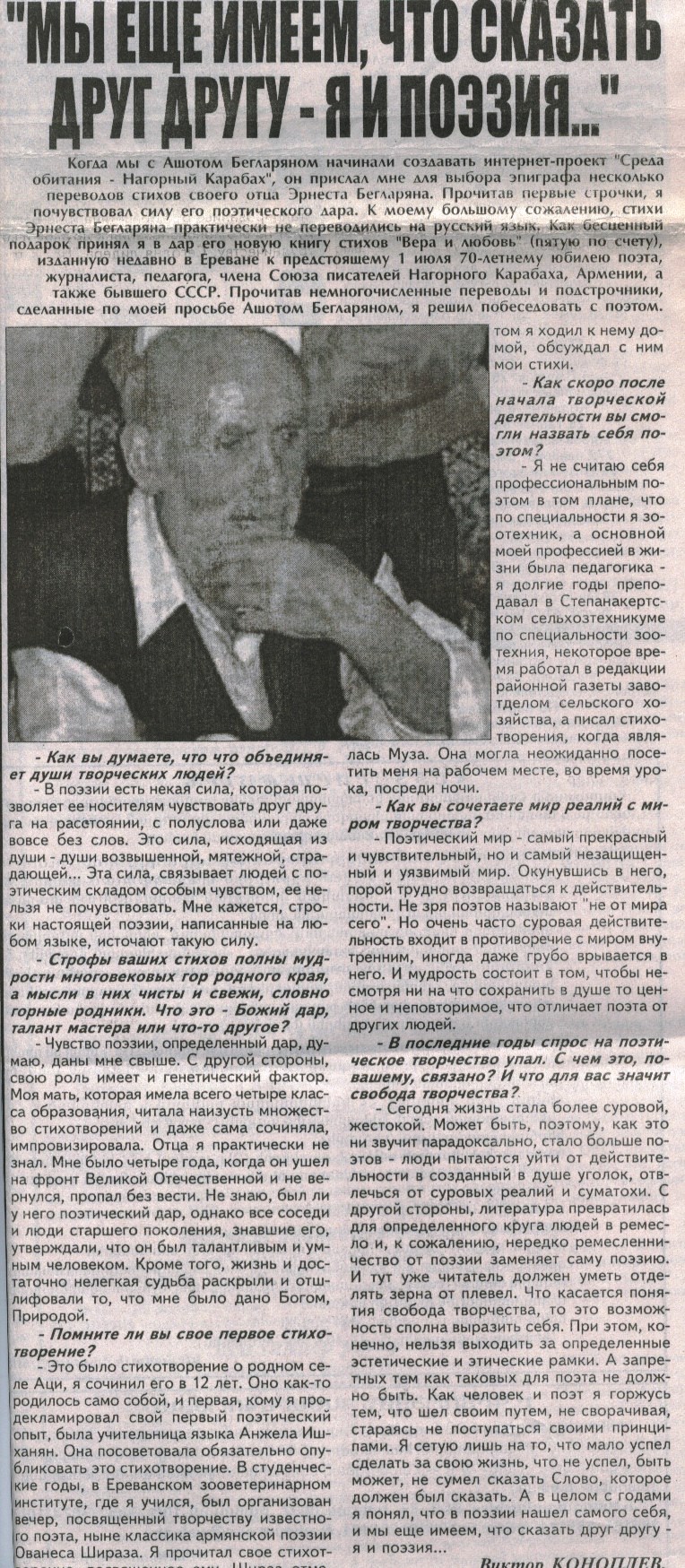

- Эрнест Бегларян: «Мы ещё имеем, что сказать друг другу – я и поэзия… »

ФОТОГРАФИИ ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА: