КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Заря двадцатого века перевернула все устои цивилизованного мира – бурные социально-политические события, докатившиеся и до кавказских гор, отражались не только на судьбах народов и стран, но и их рядовых граждан. Глазастый мальчик из армянского провинциального городка Карса на русско-турецкой границе Егише Согомонян был воодушевлен ветром перемен, долетевшим в их глухие края с хладных суровых равнин России, новыми идеями “всемирного братства и единения народов”, назревающим часом освобождения родного армянского народа, истерзанного резней и погромами турецких варваров…

Революционные события 1917 года застали поэта в России, а последовавшая вслед гражданская война явилась для него своеобразным “университетом”, когда в солдатских окопах, в редкие минуты затишья между боями, он обдумывал новые стихи и поэмы, записывал куда попало пламенные строки своих знаковых произведений…

В декабре 1921 г. Егише, уже взявший себе печально-многозначительный псевдоним – Чаренц, заканчивает свое новое, нашумевшее в армянском обществе сочинение – “Всепоэму”, на которую обратил внимание видный русский поэт В.Брюсов, взявшийся перевести ее на “великий и могучий”. Это не было случайностью – взаимный интерес армянских и русских мастеров слова друг к другу имел глубокие корни.

С первых же шагов творческой деятельности Чаренц, оказавшийся в водовороте российской действительности, проявлял глубокий интерес к русской литературе. Так, в свой статье “Современная русская поэзия” (1923) Чаренц отмечал: “Любое литературное движение, происходившее в России, сразу же находило отклик у нас, подталкивало вперед колесо нашей литературы, намечало для нее пути и тропы”, а армянский читатель воспитывался на “замечательных образцах великой русской литературы”. Этот, по его словам, “неоспоримый факт” Чаренц объяснял вековыми торгово-экономическими и общественно-культурными связями Армении и России. Поэт недвусмысленно обличает тех деятелей, кто пытается воздвигнуть стену между духовной жизнью русского и армянского народов, и подмечает, что именно “с русских бескрайних полей” армянам “ударил в лицо весенний ветер” перемен. Эпоха требовала своих глашатаев, и она получила их: в России наиболее значительным был Владимир Маяковский, в Армении – Егише Чаренц. Ценителям поэзии, знакомым с творчеством этих глашатаев Нового общества, нельзя было не заметить общности эстетических принципов обоих поэтов, одинаковой идейной направленности их произведений, близости или сходству интонаций, характеристик, элементов построения образов и т.д. В поэтические строки и русского, и армянского поэтов прежде всего выкристаллизовывались именно те понятия и образы, которые жили в сознании народов и в которых наиболее рельефно воплощалась историческая реальность, эпоха перемен глобального масштаба.

Тридцатые годы ХХ века ознаменованы небывалым оживлением литературной жизни как в России, так и в Армении. Призыв Горького к писателям лучше познавать творчество друг друга возымел действие: один за другим появляются переводные сборники произведений национальных поэтов; Москва и Ленинград становятся центрами притяжения для разноязыкового племени поэтов и писателей огромной страны, в том числе и для деятелей армянской литературы. В начале десятилетия появляется несколько сборников армянских стихов на русском языке. Так, в “Современной армянской поэзии” (1931) наиболее интересным, пожалуй, автором оказался Егише Чаренц, представленный целым рядом сочинений в переводах ( к сожалению, не самых лучших переводчиков).

Чаренц, любивший и высоко ценивший русскую поэзию, считал, что переводы его собственных стихов, возможно, даже стыдно “показывать таким изощренным читателям, для которых Пушкин, Блок, Маяковский, Пастернак – свои, отечественные поэты”, а потому опасался “средних” переводов, которые рядом с оригинальными стихами русских поэтов – “ничто”. И неудивительно, что армянский писатель был очень строг в выборе переводчиков. Так, в 1933 г. он писал Анне Иоаннисиан, дочери выдающегося поэта Иоаннеса Иоаннисиана, о том, что готовится сборник его стихов в переводе русских поэтов, и просил: “…не можешь ли ты связаться с ленинградскими русскими поэтами, например, с Тихоновым и Тыняновым, чтобы они взяли на себя часть этих переводов… Я бы хотел иметь дело только с ними, а не с какими-нибудь халтурщиками”.

В последующие годы он пытается сделать все, чтобы его сочинения попадали к талантливым русским переводчикам и редакторам. К сожалению, это удавалось не всегда – лишь отдельные переводы А.Ахматовой, Б.Пастернака, А.Тарковского, П.Антокольского, В.Звягинцевой, А.Гатова и некоторых других более или менее соответствовали духу самобытной поэзии Чаренца, который как-то высказался в том ключе, что, если перевод не удался, лучше его “выкинуть, чем иметь в сборнике вещь малоценную и банальную”.

Однако если поэту что-то нравилось даже чисто субъективно (порою в противовес ушлым литературным критикам), он не мог не выразить своей радости и благодарности тому или иному русскому поэту и переводчику. Так, весной 1934 г. Егише Чаренц писал А.Гатову: “С величайшим удовольствием прочитал Ваши переводы моих стихов и поэм и, первым делом, должен сказать Вам, что я прямо в восторге от некоторых переводов: они почти адекватны оригиналам. Вы удивительно хорошо почувствовали и смогли передать в переводе не только почти буквальный смысл моих стихов, строка в строку, но (что самое главное) – подлинный стиль и дух моих писаний – за что я бесконечно признателен Вам высокой благодарностью друга и поэта”.

Несомненно, именно русские переводы произведений Чаренца сделали его имя известным далеко за пределами Армении, и еще на Первом Всесоюзном съезде писателей армянский поэт предстал уже в одном ряду с самыми прославленными мастерами художественного слова. В своем ярком, эмоциональном выступлении на писательском форуме он подчеркнул важность “живого обмена творческим опытом, путем взаимных переводов”, которые способствуют не только “расширению сфер влияния” национальных поэтов, но и собственному творческому обогащению. Среди тех русских поэтов, у которых он, по собственным словам, “учился”, Чаренц назвал Николая Тихонова, Владимира Маяковского, Бориса Пастернака, Илью Сельвинского…

Тридцатые годы особенно расширили круг русских друзей армянского поэта – благодаря писательским форумам, поэтическим вечерам и встречам в Москве, Ленинграде, Ереване; наконец, благодаря оживленным личным контактам в связи с переводческой и литературно-общественной деятельностью (Тихонов, Антокольский и др.).

Неизгладимое впечатление произвела на Егише Чаренца личность Максима Горького, побывавшего в Армении в конце двадцатых. Когда же великого писателя не стало, армянский поэт откликнулся пронзительной статьей “Путь гениев и звезд” (1936), в которой представил блестящий портрет “гениального русского писателя”, человека “легендарной славы”, “величайшего гражданина мира”. Чаренц видит перед собой “мудрое лицо шествующего по путям новой человеческой истины интеллектуального чудотворца с взглядом пророка”, которому предстояло “обессмертиться в веках не феноменом, поднявшимся со дна социального океана, а родившимся из лона гениального русского народа гениальным писателем и великим гражданином, своим литературным талантом происходившим из величественного рода Пушкина и Толстого, последним органичным звеном в классической цепи русской литературы”.

В середине тридцатых годов Чаренц, в связи с подготовкой первой послебрюсовской “Антологии армянской поэзии”, сближается с Н.Тихоновым и П.Антокольским, назначенными русскими редакторами этого объемистого сборника.

С Тихоновым Чаренц встречался еще в двадцатые годы, во время пребывания русского поэта в Армении. В одном из писем 1924 года, делясь впечатлениями от древней страны, Тихонов с юношеским восторгом писал: “…Армения – страна великолепная, дышать там можно… Я видел Сарьяна… Чаренца… ”. В другом письме, уже 1935 года, адресованном московскому литератору К.Микаэляну, Тихонов, очарованный талантом и личностью Чаренца, просил: “…Хорошо бы, если бы Вы уговорили… приехать Чаренца. Он бы, во-первых, поговорил о поэзии так, как он умеет говорить, — подробно и блестяще, во-вторых, мы бы с ним поговорили не без взаимного интереса…”

Тихонов хорошо помнил поэта в дни Всесоюзного писательского съезда в 1934 году: “Чаренц уже давно был известен в самых широких литературных кругах. Он уже пропутешествовал за границей и, повидав мир, был обогащен опытом и, обладая завидным запасом энергии, пробовал свои силы и в поэмах, и в стихах, и в прозе и всюду давал новое доказательство своего выдающегося дарования… Авторитет его был высок, все чувствовали, что видят перед собой большое, оригинальное явление, создание армянского народного гения, положившего в колыбель своего сына большие поэтические дары”. В шестидесятые годы русский поэт написал ряд статей о Чаренце (“Поэт революционной бури”, “Пусть вечно живет его поэзия” и др.), в которых дал меткие характеристики творчества и личности великого армянского поэта ХХ века. “В нем жил огонь искателя и трибуна. Он был одарен способностью чувствовать Время и Эпоху в ее движении… — писал Тихонов о своем армянском собрате по перу. – Его поэтический урожай прекрасен. Его стихи и проза вошли по праву в мировую поэзию … стали классикой”.

Высоко ценили друг друга Егише Чаренц и Павел Антокольский. Известный русский поэт и переводчик немало потрудился над армянской поэзией в период работы над антологией, в том числе и над сочинениями Чаренца. Хотя армянское литературоведение весьма скептически восприняло переводы Антокольского, тем не менее они сыграли немаловажную роль в представлении русскоязычному читателю таких сложных и разноплановых произведений, как поэма “Хмбапет Шаварш”, стихотворения “Гимн художникам-миниатюристам”, “Гимн нашим великим мастерам”, и наиболее удачные до сих пор находят себе место в русских изданиях Чаренца.

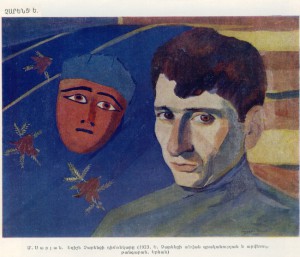

В одном из своих очерков Антокольский дал выразительный портрет Чаренца, которого он увидел в Ереване в 1935 году: “Маленький, сухощавый и сухопарый, хорошо сложенный, он казался человеком без возраста… На лице его были горькие морщины, такие резкие и глубокие, как будто они еще прочерчены углем; большие черные глаза смотрели не мигая, умно и печально. Так что душевный творческий возраст все же обозначался, и он доминировал в общем впечатлении от поэта… Этот возраст говорил о сложном жизненном опыте, о том, что за плечами этого человека большая, недаром пройденная дорога, полная всего, что может выпасть на долю страстного и очень одаренного человека”.

Поэтический гений Чаренца привлек также внимание видного писателя и публициста Ильи Эренбурга, впервые побывавшего в Армении лишь в конце пятидесятых годов и глубоко сожалевшего о своей поздней встрече с библейской землей. О Чаренце Эренбург писал: “Он остался для меня молодым, таким, каким я его видел в последний раз в Москве… Я помню, как Чаренц с глубоким убеждением твердил, что нужно служить народу и служить искусству – не отказаться ни от справедливости, ни от подлинной красоты. Он не раз об этом писал в своих стихах…”. Эренбург подчеркивает своеобразие поэзии Чаренца, полной “весеннего задора” и “героики” . “Чаренц мне открыл страстное сердце борца, товарища, поэта, — признавался Эренбург. – Обожженный солнцем, скромный и пронзительный, дерзкий и нежный, вечно молодой – он и для веков сохранит свою молодость”. Лучшей характеристики, видимо, и представить нельзя!

Егише Чаренц – вечный символ правдолюбца и вечная чистая совесть Армении и армянского народа…

2012 год