КУЛЬТУРНЫЙ КОД

«Наша Среда online» — Русские писатели, посещавшие в 10-е годы XX века Закавказье, своим творчеством оказали определенное влияние на армянскую литературную жизнь, особенно на поэтические искания молодых армянских поэтов.

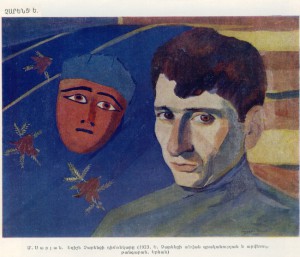

С середины 10-х годов XX в. в армянской литературе вновь на первый план выдвигается поэзия, тесно переплетаясь с именем Е. Чаренца, с его творческими исканиями (1). Творческая приверженность Чаренца к доминирующему направлению современной поэзии — символизму — была предопределена национальными поэтическими традициями, поэзией М. Мецаренца и В. Терьяна. Хотя эпиграфом его первой книжки «Три песни бледно печальной девушке» и служат строки из стихотворения «Amentiste» французского поэта Альберта Самена («И это была последняя любовь античной ночи…»), а стихотворная новелла «Homo sapiens» была навеяна, по признанию самого Чаренца, одноименным романом С. Пшибышевского, тем не менее, его поэзия не выходит за рамки дотерьяновских традиций армянской литературы и проникнута духом поэтики Терьяна. То же можно сказать о влиянии поэзии русских символистов на его творчество. Чаренц был хорошо знаком с произведениями последних, о чем свидетельствует и его личная библиотека, в которой широко представлены книги этих поэтов. Однако, по мнению литературоведов, символизм не оказал глубокого влияния на его творчество. Проводя параллели с поэзией К. Бальмонта, к таким внешне схожим чертам можно отнести цветовую условность и форму стихосложения «Радуги», на что обратил внимание известный армянский литературовед М. Абегян (2).

Влияние русских поэтов на творчество Чаренца стало более заметным после «Радуги», что во многом было обусловлено пребыванием русских писателей в Закавказье. После издания «Радуги» (март, 1917 г.), написанной в духе символизма, исполненной мечтательных настроений, молодой Чаренц из Москвы возвращается в Тифлис. Здесь состоялось его знакомство с футуристом Кара-Дарвишем, вместе с которым, по свидетельству Чаренца, он в известном тифлисском кафе «Чашка чая» впервые встретился с Терьяном: «Для меня Терьян в то время был не только гениальным поэтом, но и мифической личностью…» (3),- писал он.

Хотя в те годы футуризм и завоевал симпатии тифлисских литераторов, тем не менее Чаренц не питал к нему особого пристрастия. Подтверждением сказанного является творчество поэта 1917 — 1918 годов. В изданном им в этот период цикле «Жертвенный огонь», в песнях «Вечера» он продолжал оставаться последователем Терьяна, сохраняя, конечно, при этом свою творческую индивидуальность. Однако Чаренц возвратился в Тифлис после февральских событий, очевидцем которых довелось ему быть, о чем свидетельствует запись, сделанная им в одной из своих книг: «1 марта, 917, день славы… Москва». Прав великий армянский поэт П. Севак, говоря, что «…Чаренц не стал революционером, как очень многие, а просто пробудился как революционер, и поэтому революция была для него не осанкой и позой, как для очень многих, а просто бытием» (4).

В молодом Чаренце пробудился революционер, революция для него стала бытием, но как все это воплотить в плоть и кровь, как отобразить мощь и величие революции, собственные чувства, испытанную радость? И он переживает год мучительных поисков, итогом которых стали поэмы «Сома» и «Неистовые толпы», опубликованные в конце 1918 — начале 1919 годов. Эти поэмы, по сравнению с «Синеглазой родиной» и «Дантовой легендой», характеризуются новыми жанровыми и поэтическими особенностями. Несомненно, они явились результатом вызванного революцией переворота в мировоззрении поэта. Но как объяснить жанровую форму, нескончаемый поток метафор в «Неистовых толпах», метафор, которые С. Городецкий для русской поэзии считал «тяжелыми» и «неприемлемыми». Чаренцеведы по праву усматривают в этом произведении связь с эпическими полотнами великого армянского поэта Сиаманто, с поэмой А. Исаакяна «Абул-ала-Маари». Но для творчества Сиаманто не характерно то торжественно-победное ликование, которое присуще поэме Чаренца. Это — эпика нового содержания, и мы склонны думать, что жанровый замысел поэмы был во многом навеян вдохновенным докладом В. Брюсова в Баку о Верхарне. атмосферой, царившей вокруг бельгийского поэта в литературных кругах Закавказья (5).

Приехав в Тифлис, Чаренц, естественно, интересуется литературными новостями. А новостей было много. Зимой на арене Тифлисского цирка выступал В. Каменский (6), в тот же период со своими «поэзами», восхваляющими «живую женщину», в многолюдных залах Тифлиса выступал И. Северянин (7), в те же дни в Баку читал свои лекции В. Брюсов. Бакинская газета «Арев» была очень популярна среди кавказских армян, и сообщения о докладах Брюсова, в частности, о Верхарне, должны были находить широкий отклик в Тифлисе. Будучи любознательным человеком. Чаренц не мог не быть в курсе всех литературных событий, тем более, что он этим интересовался и читал газету «Арев», в редакцию которой посылал, начиная еще с книжки «Три песни бледно-печальной девушке», свои произведения, ожидая критической оценки.

Чаренцу глубоко запали в душу характеристики творчества Верхарна Брюсовым, который называл его «Данте современности», певцом «вечно вперед устремленного человечества» (8), вызывая у него новые раздумья.

Отклики на поэзию Верхарна Чаренц мог находить и у молодых поэтов, посещавших «поэзовечера» И. Северянина. На одном из литературных вечеров с докладом о Верхарне выступил Г. Шенгели, удостоившийся положительной оценки печати: «Лучшее, что было на третьем и последнем поэзовечере И. Северянина, это сильный, яркий доклад Г. Шенгели о Верхарне» (9) .

В этой атмосфере Чаренц, всегда интересовавшийся новинками европейской и русской литературы, жадно читает книги, собирает сведения, касающиеся Верхарна. И все это находит отклик в его душе в тот период, когда он, оказавшись на Северном Кавказе, становится очевидцем событий гражданской войны. В русле возрожденческих традиций Данте в произведении Чаренца обрели плоть и кровь кошмарные картины войны, изображенные в поэме «Дантова легенда». Теперь же, в современных традициях нового Данте — Верхарна — Чаренц задумывает героический эпос революции — поэмы «Сома». «Неистовые толпы». С традициями Верхарна переплетаются традиции известных армянских поэтов Сиаманто, Исаакяна, Варужана. Но обращение к традициям предшественников не лишает новаторского характера поэму «Неистовые толпы», отразившую своеобразие общественно-политических условий того времени. Это жизнеутверждающая героическая эпика, поэма, имеющая «космическую» всеохватность, построенная на объемных метафорах. — символическое шествие безумных толп к мрачному вокзалу, контрасты мрака и солнца и пр. Рождение этой поэмы было подготовлено всем ходом развития армянской поэзии. В этой связи уместно утверждение литературоведа В.Партизуни о том, что слова-символы Терьяна — «неистовый», «неистовство», «обезуметь» — послужили преддверием для образа-символа неистовых толп Чаренца. «Разумное неистовство» от тоски, от любви, отваги, от готовности пасть во имя правды,- пишет он.— Не это ли безумство,— провозгласил гениальный поэт в поэме «Неистовые толпы»?» (10) Характерно также, что символические образы масс, восставших против старого мира, находим и в революционных стихах Терьяна «Октябрю», «Встань, демократия!»

Но нас в данном случае интересует общность Чаренца с Верхарном, которая выразилась и в идейном отношении. В героическом эпосе Чаренца революционные массы также признаются жизнеутверждающей силой, преобразующей мир. Этим обусловлено мощное оптимистическое звучание поэмы.

Ясно, что уже к 1923 г., обратившись к переводу стихов Верхарна, Чаренц был хорошо знаком с творчеством поэта. Для перевода он выбрал стихи «Банкир» из цикла «Буйные силы» и «Женщина в черном» из цикла «Черные факелы».

Гораздо глубже и обстоятельней Чаренц знал творчество В. Брюсова. По образному определению Г. Абова, Чаренц знал Брюсова не только по «Поэзии Армении», но и то, что он жил в «мире античных и римских богов», в атмосфере мира античных загадок» (11). Чаренц любил декламировать Брюсова, особенно следующие строки:

Я вождь земных царей и — царь Асаргадон,

Владыки и вожди, вам говорю я: горе!

Эти строки по настроению близки идее, воплощенной в поэме «Аттила». Эпиграфом к поэме он избрал слова из стихотворения В. Иванова «Кочевники красоты» — «Топчи их рай, Аттила!», что и составляет одну из основных идей поэмы. В чаренцеведении проводятся историко-мировоззренческие параллели этой поэмы с произведением Брюсова «Грядущие гунны». В этой связи Г. Ананян пишет: «Как «непреклонная и извечная» сила чаренцевский образ приближается к воплощению несгибаемой силы Аттилы Вячеслава Иванова, а с «Грядущими гуннами» Брюсова связывается неотвратимостью взрыва в будущем своей грозной силы…» (12)

В «Аттиле» прослеживается общность с циклом, носящим название «Любимцы веков», в который входит стихотворение, посвященное Асаргадону. Как в этом, так и в других произведениях силу, угрожающую деспотии, Брюсов переносит в далекое будущее. Поэма Чаренца, идеи которой перекликаются с историческими воззрениями Брюсова, пронизана антивоенными чувствами и настроениями. Этот мятеж против поджигателей войны берет свое начало еще с «Дантовой легенды».

Вышеприведенные факты со всей наглядностью свидетельствуют о том, что пребывание Брюсова в Закавказье внесло свежую струю в атмосферу литературно-культурной жизни армян. Его доклады оживили интерес не только к армянской и русской, но и к европейской литературе, расширили кругозор молодого поколения литераторов, породив у них стремление к поиску новых изобразительных средств. Наиболее ярким результатом этого явилось творчество Чаренца.

***

Значительный отклик в творчестве молодых поэтов находит и приезд И. Северянина в Тифлис. Литературная общественность с недоверием относилась к футуризму. Это отношение было продиктовано в значительной мере шумными, не внушающими доверия сумбурными выступлениями Кара-Дарвиша, о котором по воспоминаниям современников, Ов. Туманян говорил:

Виш, виш, виш,

Безумный

Кара-Дарвиш.

Мнение, сложившееся о Кара-Дарвише, распространяется и на русских футуристов, выступления которых, так же, как и «поэзовечера» Северянина, армянская пресса почти обходит молчанием. Иную позицию занимает газета «Кавказское слово», которое печатает пространное сообщение о бурном приеме, устроенном поэту молодежью. Этот успех очень скоро дал свои плоды, в частности, в творчестве Кара-Дарвиша. В том же 1917 г. выходит в свет его повесть «Скрипка жизни», в которой с позиций северянинского любования «естественными чувствами» проповедуется разгул инстинктов. Идейное содержание повести шло вразрез с подъемом революционных настроений. Повесть отвлекала внимание молодежи от общественных идеалов и забот, уводя их в мир беспечных увлечений. И не случайно армянская общественность очень холодно отнеслась к этому произведению Кара-Дарвиша.

Однако Северянин продолжал оставаться кумиром молодежи, тем более, что весной 1918 г. он был избран «королем поэтов». Известно, что Г. Шенгели в докладе «Самураи духа» в порыве воодушевления ставит его в один ряд с Шекспиром и Пушкиным, Байроном и Гейне, Верленом и Верхарном, утверждая, что Северянин привносит в русскую литературу «новое пушкинство»(13). Увлекавшаяся поэзией молодежь устала от мечтательных настроений символистов, от тоски и любви «к призрачной» даме. Жизнь, военные и революционные события настоятельно требовали покинуть химерические высоты и спуститься на землю, говорить с жизнью и о ней другим языком. Правда, творчество Северянина не имело социального звучания, но его стихи, исполненные опьяненностью жизнью, увлекали молодежь:

… Стрекот аэропланов! Беги автомобилей!

Ветропросвист экспрессов! Крылолет буеров!

Кто-то здесь зацелован! Там кого-то побили!

Ананасы в шампанском — это пульс вечеров!

В группе девушек нервных, в остром обществе дамском

Я трагедию жизни претворю в грезофарс…

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!

Из Москвы — в Нагасаки! Из Нью-Йорка — на Марс! (14)

И вот непосредственно после выхода в свет «Сомы» Чаренца в начале 1919 г.. почти одновременно с поэмой «Неистовые толпы» издается книжка Г. Абова «Только женщина». Можно с уверенностью сказать, что замысел и настроения книжки были предопределены выступлениями Северянина и носили на себе печать его лирики. И начинающий поэт вовсе не скрывает этого, что видно из помещенного в книжке в его переводе стихотворения Северянина «Эксцессия». В книжке «Только женщина» эта «эксцессия» воплощает «живую женщину» в представлении молодого Абова, идеал его любви, с той лишь разницей, что в его стихотворениях местом прогулок служат площади и улицы Тифлиса. Этот идеал любви Абова прямо противопоставлен «призрачной девушке» Терьяна. Можно предположить, что это «противодействие» Терьяну было привито ему еще в Нерсисяновской армянской школе в Тифлисе. За годы учебы преподаватель литературы М. Матенчян дал им глубокие знания о западноармянской поэзии. Несомненно, Абову была известна языческая лирика Варужана с ее прославлением земной любви. Возможно, поэтому он и увлекся лирикой Северянина. Однако, его поэзия была далека от творчества Варужана, его языческого романтического пафоса и вобрала в себя скорее творческую манеру русского поэта.

Книга «Только женщина» характеризуется описательностью, обыденностью, разговорными интонациями. В ней Г. Абов часто использует жаргонные или уличные слова и выражения, прозаизмы. Типичным примером может послужить это, написанное в стиле Северянина, стихотворение:

Улица!

Беспросветность!

Небо сумрачно и темно.

Порыв движения был замедленным

Шаг за шагом…

Это что за смех просветленный? —

Девушка в синей мантии —

Была бабочкой, тюрчанкой:

Трепетная парча, атлас…

Парча, атлас и блеск.

Взгляд-озаренье —

Настоящая улыбка вод!

Лицо источало танец?…

Что, лицо?…

И что еще, что еще?…

Эх, еще раз увидеть бы

Кто это? Что это?…

Что?… что мне…

Улыбалось мне (15).

(Перевод подстрочный)

В книжке много неологизмов, созданных в манере футуристов. И самое главное, ритмика Абова, близка ритмике Северянина, близка своей песенно-разговорной, подчеркнуто вопросительно-восклицательной интонацией. Образы его любовной лирики, так же, как и русского футуриста,— обнаженно телесны, доходят до вульгарности.

Проводя параллель между стихами Северянина и Абова, находим общность в изображении предмета любви, человеческих отношений, что для армянской поэзии того времени Чаренц считал положительным явлением. Однако Чаренц вскоре отходит от Г. Абова. К периоду их размолвки относится его рецензия на книгу Абова «Ножом к горлу». Этой книге Абов предпослал предисловие, в котором отражены разногласия с Чаренцем, на что Чаренц остро реагирует. «В своем предисловии. — пишет он,— которое носит заглавие «Истолкователь», он говорит: «Никто не захотел увидеть, что «призрачной богине» Терьяна, как и «звездной сестре» его учеников лишь «Только женщина» противопоставила живое и одушевленное существо».

Неверно. Многие эту попытку заметили. И автор этих строк был одним из первых среди тех многих, которые заметили общую тенденцию книжки и оценили ее. В том же предисловии «Истолкователь» он говорит, что «Только женщина» вызвала недовольство наших эстетов своей, якобы, «не поэтичной формой».

И это неверно, «Только женщина» прежде всего была воспринята своей формой. И об этом очень хорошо знает сам Абов. В чей адрес он бросает камень?…

— по содержанию «Только женщина» не что иное, как любовная лирика, имеющая тенденцию воспеть живую женщину, а не «богиню сновидений»,— имея отправным источником поэзию Игоря Северянина.

— и по форме — «Только женщина» была ни чем иным, как удачной попыткой арменизации литературных приемов того же Северянина — и ничего более. Дело, которое достойно признания, является обещанием того, что в будущем автор углубится, творчески обретет себя без подражаний, самостоятельно» (16).

По существу, эта оценка Чаренца касается не только Абова. В ней дана четкая характеристика того, что армянская поэзия конца десятых годов переняла у Северянина, как по содержанию — обращение к реальному, живому человеку, так и по форме — тяготение к разговорным изобразительным средствам.

Автору поэм «Сома» и «Неистовые толпы» — Чаренцу, получившему революционное крещение, нелегко было преодолеть тенденции символистской поэтики. Чаренц долго и мучительно переживал поворотный период своей лирики, в чем он сам признается в «Чаренц-наме»:

Восемнадцатый год.

«Вечер».

«Возвращение».

«Утро».

Душе от старых оков

Освобождаться так трудно…(17)

Стихи «Вечер», «Возвращение», «Утро» лирического цикла «Жертвенный огонь», замысел которого относится еще к 1918 г.. говорят о том. что до начала 1920 г., даже в «Утре», Чаренц не мог освободиться от «оков» своей лирики. И именно в этот период в 1919 г., он знакомится и сближается с Абовым. Их связывало глубокое почитание поэзии. Абов привлекал Чаренца своей эрудицией. Вскоре Чаренц и Абов из Тифлиса отправляются в Карс, оттуда в деревню Башкядиклар учительствовать. И, естественно, постоянным предметом их разговора была поэзия. «Помню, — пишет Абов, — что в эти дни, во время наших бесед и размышлений, его очень беспокоила та мысль, что поэзия бесполезна, бессмысленна.

Переживал определенное разочарование.

— В конечном счете ложная штука поэзия, — утверждал он,— вместо непосредственного- выражения чувств, как это человек делает в жизни, садятся дома, готовят мысли, чувства, выдумывают образы, мастерят рифмы, все это объемлют в размеры и «вот, пожалуйста, вам, чувства». Это не непосредственно. Но и без этого форму не найдешь». Затем Абов добавляет: «Это было не отрицанием поэзии, а заинтересованностью в большей выразительности, содержательности стихотворного слова, было отрицанием символизма. Основой этих раздумий были поиски более простых и воздействующих форм» (18).

Можно допустить, что на этом отрезке творческого пути Чаренца лирика И. Северянина сыграла определенную роль. Уже имелся удавшийся опыт арменизирования литературных приемов и содержания лирики Северянина — «Только женщина» Абова. Углубляя эти тенденции. Чаренц достигает нового «беспримерного и неповторимого» поэтического уровня. «Живая женщина», «переданная» Северяниным Абову, своим обаянием была всего лишь предметом любовных отношений, в лирике же Чаренца она получила совершенно новое — революционное содержание. В стихах цикла «Утро» бронзовая женщина, бронзовая сестра выступает не только как предмет любви, но и воплощает силу, преобразующую жизнь, в одном случае — революцию, в другом — будущее страны Наири. Женщина, воспетая Абовым, вызывает чувства телесной любви, для Чаренца же женщина — тот символ, которым отображается взрыв революции, ее эмоционально-романтический взлет. «Говоря «Сома», «Бронзовая сестра» и пр., я изображал взрыв революции» (19),— писал Чаренц. И в самом деле, если предметом его печальных песен были образы «звездной сестры», то в образах «бронзовой сестры» прорываются настроения, созвучные новой революционной эпохе. Для того, чтобы представить разницу между этими песнями Чаренца и Абова, приведем выдержки из их стихотворений, написанных на одну и ту же тему — «бронзовой сестры». Абов пишет:

По ночам твои губы сплавленная бронза —

бронзовый зной:

Бронзовый зной, бронза, кипенье, молоко,

бронзовое молоко.

Дай твои губы испить по ночам:

По ночам твои губы — бронзовый зной —

бронзовый зной,

Бронзовое молоко, Бронзовая сказка…(20)

(Перевод подстрочный)

Вот отрывок из стихотворений Чаренца:

Бронза ты, ты огонь,

Бронзовый меч ты,

Бронзовая слава ты.

Бронзовый блеск, —

Но ты напрасно,

Ох, ты напрасно

Ломаешь меч мой

Объятый солнцем.

…Бронза ты, ты огонь,

Бронзовый меч ты.

Бронзовая слава ты,

Бронзовый блеск, —

Но жаль, что

Ты далека,

Мечта ты,

Объятая солнцем…(21)

(Перевод подстрочный)

Об этих отрывках М. Абегян пишет, что они имеют схожую форму: написаны неоническими стопами или имеют двухслойные хореические сложные стопы и привнесены в армянское стихосложение из русской поэзии. Разница между ними в том, что стих «Чаренца четырехстопный, разбитый на четыре короткие строки, а Абова — трехстопный, написанный длинной строкой». Абегян отмечает, что у Абова стопа конца первой строки является лишней — «бронзовый зной…» (22). Этой лишней стопой, как бы в подражанье Северянину, Абов хотел остаться верным стилю его «поэзоромансов», которые русский поэт исполнял в Тифлисе, выступая как «эгобаритон».

Образ бронзовой женщины и метрика стихотворений Чаренца навеяны произведением Абова. Однако вся система образов Чаренца в целом глубоко отличается от сугубо телесных образов Абова. В отличие от лишенной какого-либо социального содержания лирики Северянина и Абова, стихотворения Чаренца имеют твердую социальную основу, воплощая в себе революцию с ее бронзовым блеском и славой.

Из лирики Чаренца, в особенности периода 1920-1921 гг., можно привести и другие подобные примеры, относящиеся как к образной системе и метрике, так и к выразительным средствам. Однако во всех случаях его «бронзовая женщина» и «бронзовая сестра» имеют несравненно больший и обобщающий символический смысл.

Молодой Чаренц воспринял через Абова поэтический опыт Северянина, его так называемое «поэзо-искусство». Об этом свидетельствует известный армянский писатель Г. Маари, вспоминая, как в 1920 г. Чаренц с любовью читал стихи из книги «Только женщина» и с присущей ему непосредственностью считал Абова «интересным писателем…», «оригинальным писателем…»(23).

Циклом стихов «Ваш эмалевый профиль» Чаренц в 1920 г., под влиянием футуризма, объявляет войну символизму. В своей критике он более всего подчеркивал искусственность любовной лирики символизма, безжизненность и манерность: холодная и мертвая среда и атмосфера, струйка света, голубой газовый фонарь, морская пена из хрупкого гипса, жестяные розы катафалка, пыльный рояль, холодный и бесстрастный предмет любви «без внутреннего огня», блеклые губы, тонкие стеклянные пальцы. С присущим ему тонким юмором поэт иронизирует над всем этим, воздавая хвалу живым чувствам, принципиально защищая право лирики, преисполненной общественной энергии и гражданского пафоса.

Стихи цикла «Ваш эмалевый профиль» отличаются нюансами, несколько напоминающими песни «Только женщины» Абова. После «Эмалевого профиля» его лирика раскрывается перед нами новой гранью в семи балладах цикла «Уличная щеголиха», написанного осенью 1920 г. В этом цикле нашли воплощение реальные драматические страсти поэта, подлинная любовь, ревность и тоска, трагедия, переживаемая им в эти дни. Семь баллад, написанных в память Ваана Терьяна, и другие произведения свидетельствуют о том, что реальный предмет любви увлекал Чаренца не плотью, как это было характерно для «Только женщины», а несравненно более широким и осмысленным содержанием. И интересно, что его критическое отношение вскоре нашло свое конкретное выражение в цикле «Восьмистишия солнцу», проникнутом страстными чувствами:

Но почему только страсти и женщина,

Только зной и милая чувственность,

Горит душа жертв.

Простирается тоска и мгла, —

(Перевод подстрочный)

пишет он, откровенно намекая на «Только женщину» Абова. Это означает, что Чаренц имел принципиальные разногласия с Абовым еще до «Декларации Трех», и не случайна была их размолвка.

***

Творческое влияние И. Северянина на литературную жизнь Закавказья неоспоримо. Однако более широкое распространение футуристических настроений в Закавказье связано с приездом сюда в 1914 г. Д. Бурлюка, В. Маяковского и В. Каменского». Достаточно сказать, что уже в 1915 г. в грузинских литературных кругах говорят о группе «Голубые роги», в частности, о футуристических настроениях П. Яшвили. Хотя в этот период в Тифлисе постоянно действовал футуристический кружок А. Крученых, он не удостоился особого внимания ни в армянской, ни в грузинской литературной среде. Как видно из откликов печати, молодежь была увлечена романтическими стихами Каменского, особенно «Стенькой Разиным», и это можно проследить в творчестве молодых начинающих армянских поэтов.

К примеру, поэма А. Вштуни «Синяя девушка», написанная в Тифлисе в 1916 г., выделяется как своим стилем, так и содержанием:

Когда я садился в «Чашке чая»,

Она сейчас же

Подходила кокетливо

Невинная, улыбчивая.

— Что изволите? Хлеб, масло?

Стакан чаю, может, кофе?,—

То приветливо, то серьезно

Спрашивала меня быстро… (25)

(Перевод подстрочный)

Заглавие поэмы выдает ранние символистские увлечения Вштуни, но сама поэма очень далека от поэтики символистов и напоминает поэзы Северянина. За поэмой следуют стихи, написанные в стиле футуристических разбитых строк, как:

Слушай!

Мой товарищ!

Зевающий

И не шагай медленными шагами!

Не шагай!…(26)

(Перевод подстрочный)

Вскоре в творчестве Вштуни вырисовывается и другая тенденция. К внешней форме футуристического стиха прибавляется и внутренний настрой — романтическая одухотворенность, которая в среде русских поэтов связывается с именем В.Каменского. Каменский привнес в поэзию и восточную тематику, ставшую одним из основных мотивов творчества Вштуни с лета 1918 г. Вспомним написанные в августе 1918 г. в Тифлисе строки из его стихотворения «Восток горит»:

О Восток!

Ты весь горишь в огне…

Ты не хна отжившая, о нет!

В грудь Востока

Дерзкой мы рукой

Заложили мину глубоко…(27)

Вполне определенно прослеживается влияние стиля и духа стихотворений Каменского в одном из лучших стихотворений Вштуни «Гребцы», написанном в феврале 1919 г.:

Мой челн,

Плыви, забывши страх!

Сиянья полн,

Плыви в лучах!

Плыви бестрепетно вперед!

Будь смел!

Ведь страх — удел

Тех, кто в отчаянье живет,

Кто обессилел сам.

А мы с тобой

Владеем собственной судьбой (28).

Из футуристов чаще всех посещал Закавказье В. Каменский, общавшийся с армянской литературной общественностью. Возможно, что Чаренц, в 1916—1919 гг. неоднократно бывавший в Тифлисе, встречался с ним и знал его творчество. Как свидетельствуют факты, в 1914 г. и, возможно, до этого Каменский находился в тесных дружеских отношениях с Кара-Дарвишем. А в марте 1917 г. Кара-Дарвиш познакомился с Чаренцем. Пополнение рядов футуристов было делом чести для Кара-Дарвиша, и нет сомнений в том, что благодаря ему Чаренц приобщился к творчеству русских футуристов.

В своих воспоминаниях Г. Абов пишет, что Чаренц «…был знаком с творчеством Маяковского еще с 1916 г., когда был в Москве». (Можно сказать, что еще раньше, потому что уже с 1914 г. Маяковского знали в Тифлисе). Затем Абов добавляет, что «…даже в 1919 г. его мало занимала литературная техника Маяковского. Он, как и некоторые из нас, кто слушал выступления Маяковского еще в 1914 г. в зале Казенного театра в Тифлисе, увлекался поэзией Маяковского, мятежом его чувств, силой ритма, но еще не углублялся в поэзию Маяковского» (29).

Это вполне справедливое признание: внимание Чаренца к «литературной технике» Маяковского заостряется позже, в 1921 г., после того, как он побывал в Москве. Об этом он сам пишет в 1923 г.: «Если есть надобность сказать — я готов объявить, что многому научился у Маяковского, которого с гордостью могу назвать своим учителем» (30). Однако с творчеством Каменского он был знаком гораздо раньше и, возможно, был даже лично знаком с ним самим через Кара-Дарвиша.

Как бы то ни было, поэмы Чаренца «Сома», «Неистовые толпы» и «Аттила», написанные в 1918—1919 гг., по своей романтической всеуничтожающей силе близки произведениям Каменского. Не случайно в свое время армянская литературная критика обвиняла Чаренца, так же, как и Каменского, в анархическом бунтарстве. Представляет интерес и написанная в 1920 г. поэма Чаренца «Слово о народе», которая поражает знанием истории русского народа, крестьянских восстаний. Олицетворением русского народа в поэме являются его сыны — Степан Разин и Емельин Пугачев. Чаренц был знаком с произведением Каменского. Поэма Чаренца при всей своей художественной неповторимости перекликается с произведением Каменского, в обеих поэмах воспевается пафос социальной борьбы:

… И плакал на площадях осиротелый народ:

Он знал, что тот богатырь, защитник всей России,

Заступник всех бедняков, двойною смертью умрет.

А сколько ж там пролилось народных слез горючих,

Где била в колокола, свой люд скликая, Москва,

Где взором пленник сверкнул — и с плеч его могучих

Скатилась под топором бунтарская голова!…

Сподвижники же его, хлебнув не лучшей доли,

Без языков и без глаз, разодранные в куски,

Обречены были тлеть чуть не на каждом поле

Вдоль опустелых дорог, вдоль той великой реки.

Вот так и был обращен бедняцкий смех недолгий

В отчаянную тоску и в нескончаемый плач,—

И с солнца капала кровь в седые воды Волги,

Как-будто в небо топор вздымал над Русью палач.

Но в омраченных сердцах, в их памяти, в народе

Погаснуть уж не могла надежд великих заря:

Народ лелеял, хранил ту думу о свободе

И славил в песнях своих любимца — богатыря (31).

В. Каменский, несомненно, был духовно близок молодому Чаренцу, что подтверждается признанием самого поэта. В октябре 1931 г. Каменский приехал в Ереван, и Чаренц в эти дни был неразлучен с ним. Он открыл вечер русского поэта, «…кратко охарактеризовав роль В. Каменского в русской революционной литературе». В тот же день (10 октября) Чаренц выступил в газете «Хорурдаин Айастан» («Советская Армения») со статьей «Поэт В. Каменский в Ереване». Оценивая заслуги Каменского, Чаренц особо остановился на предреволюционном творчестве поэта: «Из предреволюционных произведений Василия Каменского особую ценность представляет его роман «Стенька Разин» и ряд революционных стихотворений, в которых преобладающей идеей является анархическое, бунтарское настроение в отношении царской России…»(32). Затем, говоря о «литературной технике» русского поэта, Чаренц отмечал: «Особенно велика роль Василия Каменского в развитии поэтики русского стиха: он первым создал ту новую поэтическую технику, которая основательно отличается от старой и оказала влияние на всю последующую русскую — и не только русскую — поэзию»(33). Под «новой техникой» Чаренц, по-видимому, имел в виду употребление народно-разговорных форм, «приземленных» слов и оборотов, одноэвучий в поэтике Каменского. К этим приемам прибегал он сам при создании поэм в начале 20-х годов, а также в поэмах «Слово о народе». «История пахаря Сако», впоследствии же — в сюжетных балладах.

Будучи в Ереване, Каменский 14 октября побывал в гостях у Чаренца и подарил ему свои книги «Стенька Разин» и «Путь энтузиаста». На последней — надпись: «Путь энтузиаста — это наш общий путь на Арарат гениальных возможностей. Держись за жизнь!»

***

15 апреля 1923 г. в день похорон Ов. Туманяна Чаренц в статье «Ваятель братства», опубликованной в газете «Хорурдаин Айастан», характеризуя его как человека и гражданина, его «духовное обаяние», которым он связывал людей всех наций и племен, вспоминает отзывы Городецкого. «Я никогда не забуду,— пишет он,- слова русского поэта Сергея Городецкого о Туманяне, сказанные в Москве, в интимном кругу писателей: «Быть в Тифлисе и не быть знакомым с Туманяном, означает быть в Москве и не видеть колокольню Ивана Великого»(34).

Чаренц, возможно, вместе с Абовым, встречался в Москве с Городецким, и, конечно, знал его гораздо раньше, знал о его дружбе с Туманяном. Он был знаком с его статьями в «Кавказском слове», с ето докладами и выступлениями. Духовный мир Чаренца в основном формировался в 1916-1919 гт. в Тифлисе, в тот период, когда тон духовной, культурной жизни города задавал во многом и Городецкий (35). Творческие импульсы от Городецкого получали как молодые писатели — Зорьян, Чаренц, Абов, Арм. Тигранян, так и целое поколение молодых художников, скульпторов, архитекторов — К. Алабян, М. Мазманян, Е. Кочар и др. Городецкий был истинным эрудитом, представляя тем самым большую притягательную силу для молодых деятелей искусства и литературы, в том числе для Чаренца. Глубокое познание мировой культуры он считал святым долгом писателя. И, как о клятве, говорил об этом Чаренц на траурном митинге в день похорон Туманяна: «Современные писатели должны усвоить завет Ов. Туманяна — всегда крепить связь с другими литературами, и в первую очередь, с русской литературой» (36) . Завет, который является священным для всех поколений армянской литературы.

Анушаван Закарян,

доктор филологических наук

___________________

(1) Этот вопрос затронут в статье Ал. Закаряна «Поэтические тенденции Чаренца в годы революции (к 80-летию со дня рождения Чаренца)», («Вестник общественных наук» АН АрмССР. 1977, № 1, с. 72—87, на арм. яз.), где интересными наблюдениями характеризуются изменения в поэтике Чаренца, обусловленные влиянием русских футуристов и в первую очередь В. Маяковского.

(2) М. Абегян. Соч., т. 5, Ереван. 1971, с. 424-425 (на арм. яз.).

(3) E. Чаренц. О литературе. Ереван, 1957, с. 159 (на арм. яз.).

(4) П. Севак. Собр. соч., т. 5, Ереван. 1974, с. 321 -322 (на арм. яз.).

(5) Более подробно см.: Ан. Закарян. Трагедия армянского народа в оценке русских литераторов. Ереван, 2003, с. 125—129.

(6) О деятельности В. Каменского в Закавказье см.: Ан. Закарян. Новые литературные течения в Закавказье (по материалам прессы 10-х гг. XX века.— ИФЖ, 2004. № 3. с. 32-44).

(7) См.: там же, с. 22, 26-29.

(8) «Арев», 21,1,1917 (на арм. яз.)

(9) «Кавказское слово», 2. II. 1917

(10) В. Партизуни. Ваан Терян. Творчество. Ереван, 1968, с. 345 (на арм.яз.).

(11) Воспоминания о Егише Чаренце (вместе с Чаренцем). Ереван, 1961, с. 129 (на арм.яз.).

(12) Г. Г. Ананян. Егише Чаренц и русская литература. Ереван, 1979, с. 126 (на арм. яз.).

(13) «Кавказское слово», 31. I. 1917.

(14) И. Северянин. Стихотворения. Л., 1978, с. 248.

(I5) Абов. Только женщина. Стихи. Тифлис, 1919, с. 35 (на арм. яз.).

(16) Е. Чаренц. Собр. соч.. т. 6, Ереван, 1967; с. 75—76 (на арм. яз.).

(17) Е.Чаренц. Стихотворения и поэмы, Л., 1973, с. 352.

(18) Воспоминания о Егише Чаренце…, с. 103— 104.

(19) Е. Чаренц. Собр. соч., т. 6, с. 201.

(20) Абов. Указ. соч., с. 59.

(21) Е. Чаренц. Собр. соч., т. 1, Ереван, 1962, с. 159 (на арм. яз.).

(22) М. Абегян. Указ. раб., с. 424.

(23) Г. Маари. Собр. соч., т. 2, Ереван, 1967. с. 372-373 (на арм. яз.).

(24) См.: Ан. Закарян. Новые литературные течения в Закавказье…, с. 23-26.

(25) А. Вштуни. Соч., т. 2, Ереван, 1961, с. 75 (на арм. яз.).

(26) Там же, с. 21.

(27) А. Вштуни. Стихи и поэмы. М., 1973, с. 34.

(28)Там же, с. 36.

(29) Воспоминания о Егише Чаренце…, с. 104.

(30) Е. Чаренц. Собр. соч., т. 6, с. 42.

(31) Е. Чаренц. Стихотворения и поэмы, с. 303.

(32) Е. Чaренц. Собр. соч., т. 6, с. 209-210.

(33) Там же.

(34) Там же, с. 93.

(35) Об этом более подробно см.: Ан. Закарян. Трагедия армянского народа в оценке русских литераторов, с. 129 — 188.

(36) «Хорурдаин Айастан» («Советская Армения»), 17. IV. 1923 (на арм. яз.).