«Наша Среда online» — Андрей Николаевич Муравьёв (12 мая 1806, Москва, Российская империя — 30 августа 1874, Киев, Российская империя) — православный духовный писатель и историк церкви, паломник и путешественник, драматург, поэт.

Книга «Грузия и Армения» написана по итогам путешествия, которое Муравьёв совершил по Грузии и Армении с сентября 1846 по июль 1847 года. Издание было опубликовано в Санкт-Петербурге в 1848 году типографией III отделения собственной Е.И.В. Канцелярии.

«Скорбя сердцем о давнем ее отделении, — писал Муравьев в предисловии к книге, -, я желал, подробным описанием ее древних святилищ, преданий и обрядов богослужения, развеять, по мере возможности, неизвестность, которая ее облекает, дабы через то сделать хотя один шаг к желанному сближению, и если, несмотря на те средства, какие я имел к изучению сих предметов, под сенью верховной Иерархии Армянской, быть может, мне случилось впасть в какие-либо погрешности, я бы почел себя весьма обязанным каждому из благонамеренных сынов Церкви Армянской, кто бы указал мне, в чем погрешил я против истины: это послужило бы к большему сближению, если бы взаимно увидели, что еще менее представляется затруднений к достижению желаемого мира.»

ГРУЗИЯ И АРМЕНИЯ

Армения

Св. Григорий Просветитель

Эчмиадзин

Гаяна, Рипсима, Шогакат

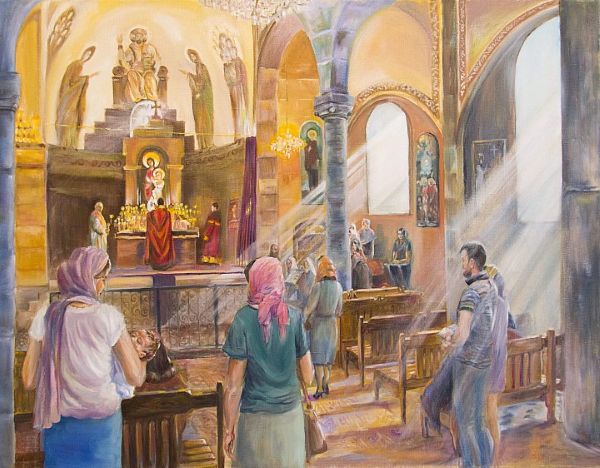

Литургия Армянская

В церкви Армянской не положено совершать божественной литургии, в первые пять дней недели, как это бывает у нас только во время Великого Поста. Армяне изъясняют такое отсутствие утешительного таинства евхаристии, чрезвычайным к нему уважением, и дозволяют себе служить обедню только по субботам и воскресеньям, если не случится в течении недели, какого-либо большего праздника Господа и Богоматери; в прочие же дни, взамен литургии, читаются у них часы, т, е, третий, шестой и девятый, соединенные вместе. Когда наступила суббота, я просил Патриарха, дать мне случаи видеть богослужение Армянское, с возможною отчетливостью, и вместе с тем позволить приложиться к Святым мощам, которые хранятся в сокровищнице Эчмиадзинском. Милостиво принял он мою просьбу и велел Епископу, служить обедню на среднем престоле Единородного, чтобы я мог удобнее наблюдать за ходом службы, а членам Синода показать мне Святыню, ибо они только одни имеют это право.

Прежде начатия литургии, я уже нашел собрание Синода пред боковым престолом Св. Григория, на котором расположена была драгоценная Святыня. С чувством глубокого благоговения поклонился я пред сими залогами первых времен Христианства, которые чудно уцелели посреди стольких бедствий, церковных и гражданских. На возвышении алтаря, покрытом богатою парчой, стояло священное копие, которым пронзено было некогда божественное ребро нашего Искупителя, и сердце мое, проникнутое радостным чувством веры, не хотело подвергать холодному испытанию копие, как некогда испытуемое ребро; я облобызал со страхом орудие, источившее нам во спасение кровь и воду, из пронзенного им ребра, как будто бы сам видевший и свидетельствовавший о том Апостол, указывал мне на сие копие. Мне бы хотелось, в ту минуту, слышать или произнести пред ним те песнопения, которыми оно чествуется в церкви Армянской.

«Радуйся крылатый меч Господний, обоюдоострое лезвие веры, ключ неисповедимых благ, источивший нам воду и кровь, которыми крестимся и приобщаемся, дабы в нас уготовилась обитель Пресвятые Троицы; тобою Христа да восхвалим, утверждение церкви».

«Радуйся Цвет Всехвальный, окрашенный кровью Господа Иисуса, искореняющий все недуги и греховные болезни; тобою явил себя Распятый, Богом и человеком, истинно мертвым и живым; чрез тебя уверовал сотник, засвидетельствовав его Божество; тобою Христа да восхвалим, утверждение церкви».

Предание церкви Армянской гораздо древнее Римского, относящего обретение Честного копия в Антиохии, ко временам крестовых походов. Оно говорит, что Апостол Фаддей принес святыню сию в Эдессу, к исцеленному им царю Авгарю, вместе с нерукотворенною иконою Спасителя, и что с тех пор копие всегда оставалось в пределах Армении, большею частью в обители Айриванк, а наконец перенесено в Первопрестольную обитель Эчмиадзинскую, при водворении в ней опять кафедры Католикосов. По тому же преданию, крестообразное знамение на лезвии копия, прорезано в нем рукою самого Апостола, в память Креста Господня, и даже древо прикреплено было гвоздями, никем другим, кроме Апостола. Богатый серебренный кивот с вычеканенными иконами, в котором хранится теперь копие, уже позднейших времен, ибо надпись на нем свидетельствует о усердии могущественного Князя армянского Проша, сына Васакова, пожертвовавшего в XIII веке сию утварь обители Айриванкской.

По правую сторону сей первенствующей Святыни стоял драгоценный Крест, с частью Честного Древа, данного Великим Константином царю Тиридату. По левую – позлащенный кивот, в котором хранились частицы мощей Предтечи и Апостолов, в разные времена собранные. Глава Блаженной Рипсимы и четыре серебренные руки, лежали также на алтаре; ибо у Армян есть обычай, вкладывать священные останки в изваяния такого рода, чтобы благословлять ими народ, как бы руками самих Святителей. В числе их была десница Просветителя Армении, которою рукополагаются его преемники; она повсюду следовала за ними, и в Двине, и в Ани, и в Цисе, при перенесении их кафедры, и недавно возвращена из Испагани, куда увез ее один из Католикосов, после разорения Персидского. Тут же и руки Апостолов Фаддея, и сына Великого Григория, Аристагеса, и родственника его Св. Иакова Низивийского, который был на Арарате, и принес еще одно сокровище церкви Армянской, доселе в ней хранимое: это кусок от не гниющего Древа Ковчега Ноева. Предание местное говорит, что Иаков желал взойти на вершину Арарата, дабы там поклониться ковчегу, но никак не мог достигнуть своей трудной цели, и подымаясь целый день на гору, ночью обретался опять на прежнем месте. Наконец утомленному явился, в ночном видении, Ангел и, вручив кусок желаемого Древа, велел оставить неудобоисполнимый помысел… Оно хранится в серебренном окладе, вместе с другими сокровищами. Были между ними и еще частицы Святых мощей, Апостольских и Мученических; но я видел только одну древнюю икону, весьма грубо вырезанную на дереве, которая изображала снятие со креста Господа, и, не знаю почему, приписывается свидетелю оного Евангелисту Иоанну.

Покамест я прикладывался к Святыне, Епископ, долженствовавший служить литургию, отслушал в мантии часы, у среднего престола Единородного, и я последовал за ним в тесную ризницу, по левую сторону главного престола, где он стал облачаться; а между тем хор клириков стал против затворенных дверей ризницы, и, во время облачения, пел соответствовавший оному гимн. Облачения епископов и священников Армянских различествуют одно от другого, только митрою и омофором; они суть смешение Греческого с Римским, смотря потому как постепенно заимствовались различные их части, от той или другой церкви. Но мне показалось странным, что прежде всякого одеяния, когда еще Епископ не снимал с себя обычной рясы, на него надели и тотчас же сняли, нашу круглую митру, не как венец святительский, но во образе шлема духовного, о коем упоминает Апостол Павел, в послании к Ефесеям. Мне пришло на мысль, что, когда Епископы Армянские приняли от Латинян новую остроконечную их митру и уступили древнее свое украшение священникам и даже диаконам, им не хотелось, однако, совершенно с ним расстаться, и, в память минувшего они еще надевают прежнюю митру, хотя на одну минуту, при начале своего облачения.

В след за митрою им возлагают на голову вакас или навыйник, если только позволено, по сходству предмета, назвать таким образом сию часть облачения, собственно Армянского; он окован золотом, с вычеканенными на нем ликами двенадцати Апостолов, и по окончании облачения, спускается на шею и рамена, изображая, по толкованию Армянскому, нечто в роде эфода, с именами двенадцати колен Израилевых, который носили Первосвященники. Но мне кажется, что и это есть часть одеяния Латинского, только более украшенная, а именно то покрывало или amictum, которое каждый священник надевает себе, сперва на голову, а потом, в виде капюшона, спускает на плечи. Подризник, епитрахиль, пояс и поручи греческие; вместо палицы привязывается к поясу шелковый плат, из которого первоначально образовалась палица архиерейская. Епископы Армянские удержали в своем облачении фелонь, то есть верхнюю ризу, ибо до них не дошел позднейший обычай греческий, носить саккос, который употребляли сперва одни Патриархи Царьграда; но их фелонь приняла форму латинской ризы, pluviale, вместо Греческой, и застегивается пряжкою на груди. Омофор, однако, совершенно греческий и этому есть причина: на Востоке он служит исключительным знамением Архиерейства, а на Западе выражает только милость Папы и дается одним старшим Архиереям; поэтому младшие не хотели лишиться своего существенного облачения и удержали восточное. Что касается до митры, то она чисто Латинская, и как известно по истории, первая была прислана в дар папою Лукием Католикосу Григорию IV, в 1184 году, во времена крестовых походов, а потом, равно как и перстень, сделалась мало по малу достоянием всех Епископов.

Странно, почему предпочли они своему древнему украшению, новое латинское, тем более что митра сия весьма неудобна, от двух принадлежащих ей и висящих позади лент, которые надобно всякой раз продевать под вакас, при снятии и надевании митры. Таким образом, церковь Армянская, желая удержать свою отдельность, неприметно изменила внешнее облачение священнослужителей. Как я уже сказал прежде, четвертая династия королей Армянских, властвовавших в Сисе, много содействовала к введению обычаев Римских, по частым сношениям с папами и Латинскими королями Кипра, особенно в XIII веке. Гетун, один из самых знаменитых, несколько раз оставлявший волею и неволею престол, управлял долгое время Армянским народом, под рясою францисканского Монаха; некоторые из его преемников созывали соборы и старались насильственно водворить обряды западные, хотя духовенство и Католикосы того времени более расположены были к сближению с греками, по духу обоих Нерсесов, Благодатного и Ламбронского. Константин III, один из последних властителей Армении, заплатил даже жизнью, при возмущении народном, за свое неосторожное рвение к обрядам Римским, но тем не менее они проникли в Церковь.

Казалось бы, литургия Армянская, заимствованная Св. Григорием, вместе с просвещением духовным, из Кесарии, хотя и за несколько лет до Василия Великого, должна удержать его чиноположение, более нежели Златоустово, или даже обе литургии сих великих иерархов могли бы сохраниться в церкви, которая была при своем начале, в таком близком сношении с Кесариею и Царьградом. Напротив того, порядок обедни Армянской, хотя и близкий к Греческому, имеет свои особенности, перемешанные с нововведениями Римскими. Вместо трех литургий Православной Церкви, у Армян только одна, и в ней есть много молитв Златоустовых: ибо великий правнук просветителя, Исаак, содействовавший ученому Месробу, в преложении Священного Писания с Греческого на свой родной язык, вскоре после Златоуста, старался сообразить чин литургии Армянской с Греческою; да и в последствии, о том же прилагали старание, некоторые из Католикосов и духовных лиц Армянских. Литургия же преждеосвященных даров вовсе не существует в Армянской церкви, хотя о ней упоминается на поместном Лаодикийском соборе, не много позже первого Вселенского.

Когда епископ облачится в ризнице, он выходит не средину церкви, пред главным алтарем, омыть себе всенародно руки, с предварительными молитвами. Ему предшествуют диаконы в стихарях, с Рипидами и Хоругвями, и между ними один пресвитер или архимандрит в подризнике, с эпитрахилью и в митре, но без ризы. Такое полу-облачение странно, тем более, что пресвитер не имеет никакой особенной должности, ибо он не содействует при литургии, как у нас священники, при служении архиерейском. У Армян Епископ и даже Патриарх совершает служение всегда один, с своим протодиаконом, также, как и простые иереи, а прочие стоят только по сторонам и поют иногда вместо клира. Этот порядок напоминает Латинский, ибо должно отдать беспристрастную справедливость богослужению Православному, что только, оно по высокому образованию древних своих Иерархов, умело согласить, в одно стройное целое, разнообразие частей. После умовения рук Епископ восходит на возвышение алтаря, для совершения проскомидии, и за ним задергивается большая завеса, во всю ширину алтаря, а хор становится у его подножия и поет молитвенный гимн.

Проскомидия, сама по себе, весьма коротка, ибо только приносятся на дискосе опресноки, по обычаю Римскому, вместо квасного хлеба, а не вынимаются, как у нас, части из просфор за живых и усопших; в чашу же вливают одно только вино, не растворенное водою, по обычаю исключительно Армянскому, и что довольно странно, на этот раз, главный престол служил жертвенником. Пред начатием литургии, Епископ, сопровождаемый и предшествуемый своим клиром, с Рипидами и Хоругвями, обходит и кадит всю церковь, держа в руках Животворящий Крест, которым осеняет он и во время обедни, при каждом возглас до Херувимской песни. Шествие совершается противоположно нашему, то есть по солнцу, так как и крестное знамение Армяне полагают одинаково с Римлянами, сперва на левое плечо а потом уже на правое.

Во время сих приготовительных обрядов, Патриарх взошел в церковь, в лиловой короткой мантии, и стал на свою кафедру, присланную из Рима Папою Иннокентием. В продолжение литургии, я следовал за её ходом, по русскому переводу бывшего Католикосом Иосифа Аргутинского. Служащий Епископ стал на ступени среднего престола Единородного; протодиакон и прочие клирики стояли по правую сторону, певчие же за решеткой в церковной трапезе. Божественная литургия началась, как и у нас, благословением царства Пресвятые Троицы; вслед за тем лики воспели антифон: «Единородный Сын и Слове Божий», который в нашей литургии помещен гораздо позже, после великой ектеньи и пения избранных псалмов. Так как торжественный гимн сей, сложенный Императором Иустинианом, взошел, в числе антифонов, в состав литургии, не ранее VI века; то заметно, что Армянская церковь затруднялась, куда поместить его, и вставила при самом начале. Это свидетельствует, однако, что еще сто лет после Халкидонского собора, бывшего камнем преткновения и виною раздора, Армяне не боялись заимствовать свои молитвы от Греков. Краткая ектенья следует за сим гимном, но пред каждым возгласом, оканчивавшим тайную молитву епископа, диакон предварял словами: «Благослови Владыко» и священно-служащий, с желанием мира, осенял крестом. Такие осенения повторяются часто в продолжении литургии. Должно заметить также, что краткие прошения ектеньи произносит диакон, а более пространные, имеющие вид молитвы или гимна, читаются или поются всем клиром священников и диаконов.

Праздничные антифоны следуют за первою краткою ектеньей, и Евангелие обносится диаконом вокруг престола, при молитве Епископа: о входе святых Ангел с сослужащими в алтарь. Она взята из нашего служебника, хотя тут собственно не бывает никакого входа: епископ остается на месте, а диакон только обходит престол, с рипидами и светильниками; но так как это есть подражание малому входу, бывающему в нашей литургии, то и молитва употребляется та же.

Не смею утверждать, потому что для этого надобно иметь верные доказательства, но такого рода молитвы и самое расположение алтарей, которые по необходимости принуждены были удержать завесу, дают повод думать, что и у Армян они вначале были также заграждены; только теперь у них иконостасы отодвинуты и стоят на одной линии с престолом, посему и заменяются завесою. Здесь также подействовало влияние римлян; ибо достойно внимания то, что у Коптов и Сириян, равно как у всех Восточных исповеданий, удержаны иконостасы. Нынешняя смесь их облачений церковных, полу восточных полу западных, и новизна всех икон, писанных на холсте, по обычаю западному, с ликами верховных Апостолов, свидетельствует в пользу моего предположения, которое, однако, не могу выдавать за совершенно истинное. Северные и южные двери сего иконостаса, в том виде, как они теперь находятся по обеим сторонам престола, и положение жертвенника за иконостасом, в тех церквах, где по неимению другого престола, делается необходимым особый жертвенник, обличает также прежнее устройство алтарей. Да и можно ли предполагать, чтобы великие светильники, каковы были Григорий и Нерсесы, приняли безотчетно в чин своей литургии, молитвы, которые видимо противоречат существенному устройству их церквей, тем более что не все молитвы греческие, а только некоторые, взошли в состав литургии армянской?

Все сие говорит доселе в пользу древнего союза и сходства обеих церквей; но вот где является разность: в прославлении неизреченного имени Божия, Трисвятою песнею! Она возглашается торжественно, после хода с Евангелием вокруг престола, при потрясении рипид, которым знаменуется трепет крил серафимов, воспевающих славу Трисвятого Бога, и этот шум серебряных рипид, хотя и странный для непривыкшего слуха, не был мне неприятен. Но горько было слушать прибавление слов: «Распятый за нас» к славословию Пресвятой Троицы. Знаю, что мне скажут Армяне: «Мы относим песнь сию ко второму Лицу, а не ко всей Троице; мы не полагаем, что Божество страдало, и веруем, что человеческая только природа Богочеловека терпела за нас мучение». Если угодно принимаю сие объяснение, но тем не менее сожалею о разногласии, когда это у них не догмат, а только старый обычай.

Но если этот обычай, или лучше сказать одно слово, бросает на них неприятную тень сомнения и смущает всю церковь, равно Восточную и Западную, которые искони привыкли воспевать сию песнь во славу Святые Троицы, то прилично ли одним Армянам держаться сего прибавления, которое служит камнем преткновения, когда мы видим, что они приняли многие обряды от греков и от латин? Не хочу и не место здесь входить в богословское прение о том, какое употребление правильнее, хотя свидетельство стольких веков и великих церквей, показывает на чьей стороне правда; но если сами армяне утверждают, что дело не в догмате, а в словах, то согрешая против братьев своих, по словам апостола Павла, не грешат ли они против самого Господа? Не так действовал апостол, но исполненный любви, в вещах меньшей важности, что писал он к коринфянам? Если пища соблазняет брата моего, не стану есть мяса во веки, чтобы не соблазнить брата моего (1Кор. 8: 13). Здесь же дело не о тленной пище, но о единстве прославления имени Божия, и тут ли место самолюбию или упорству, от которых раздирается не швейный хитон Господа нашего Иисуса, когда одно отброшенное слово, не нарушая догмата, может сблизить разъединенное?

Не смотря на различие в славословии, следующая за ним молитва Tпископа: «Боже святый, иже во Cвятых почиваяй» опять взята из служебника греческого, и мудрено поверить, чтобы в начале самое славословие не было сходно с нашим, если одинаковы предшествующие и последующие ему молитвы. Великая ектенья, которая у нас положена при начале литургии, возглашается у Fрмян после Трисвятой песни, и за тем следует чтение двух паремий, Fпостола и Евангелия. «Вонмем», – говорит диакон, обращаясь с Евангелием к народу, и лик ответствует: «Глаголет Бог».

Тут поется, по Римскому обычаю, Символ Веры, но не совершенно тот который был составлен Св. Отцами, на Вселенских Соборах в Никее и Царьграде, и принят всего церковью, равно и Армянскою. Хотя она также называет его Никейским, однако, в нем есть прибавления, правда православные, но не существующие в подлиннике. Подобно Никейскому оканчивается он анафемою против не-право-мудрствующих о Сыне Божием, и те же выражения применены к искажающим догмат о Духе Святом, чего, однако, нет в Никейском символе, ибо тогда не было еще сей ереси. Не знаю, каким образом и когда, взошел сей новый символ в церковь Армянскую, которая приемлет, однако, правило третьего вселенского собора Ефесского, строго запрещающее что-либо изменять в символе. Что касается до времени его возглашения, то Православная Церковь, охраняя тайны своего исповедания от неверующих и оглашенных, благоразумно положила, прежде времени оного, изгонять их и даже заключать двери церковные, при чтении символа. Это знаменуется словами диакона: «Двери, двери, премудростью вонмем». Изменившие же сей таинственный порядок в литургии армянской, не вникли в глубину созерцаний Великих Святителей Василия и Златоуста, и нарушили постепенность священнодействия, как в этой, так и в других частях литургии. Но возглас диаконский: «Двери, двери», – сохранился и у них, хотя уже без всякой мысли, как бы только для указания того места, откуда был вынут символ.

После того диакон произносит ектенью, составленную отчасти из тех прошений, которые у нас отнесены ко второй половине обедни: о мирном провождении дня, о Ангеле Хранителе и прочем, и лик ответствует, как и у нас: «Подай Господи». Тогда уже изгоняются оглашенные, маловерные, кающиеся и неочищенные, и лик поет, довольно странно, когда еще не только не было освящения даров, но даже и перенесения их на престол: «Тело Господне и Кровь Спасителя пред нами суть; небесные Силы невидимо поют: свят, свят, свят Господь сил». Что же это означает? Армяне слышали, как у Греков поют, на преждеосвященной обедни, когда переносятся дары, уже преждеосвященные: «Ныне Силы небесные с нами невидимо служат, се бо входит Царь Славы, се жертва тайная совершенна дориносится» и они вставили у себя эту песнь, изменив ее по-своему, пред самым перенесением даров, не вникнув, что у них дары тогда еще не освящены, и что потому еще нельзя говорить: «Тело Христово и кровь Спасителя пред нами». Многие из них теперь объясняют, будто слова сей песни относятся к будущему. Не в духе обличения и укоризны, но с любвью указываю на это беспристрастным судиям.

Херувимская песнь не всегда поется на литургии Армянской, а только в случаях торжественных; в обыкновенных же службах заменяется другими собственными их гимнами; но тайная молитва Епископа, при перенесении даров, во всей целости заимствована из служебника Златоустова: «Никтоже достоин от связавшихся плотскими похотьми и сластьми приходити, или приближитися, или служити Тебе, Царю славы..». Если даже и не Епископ, а простой иерей, совершает службу, он не отходит от престола за дарами, это перенесение совершенно предоставляется диаконам. Разность служения Епископа с иерейским состоит и в том, что до Херувимской песни он осеняет народ Крестом, а потом только рукою, священник же всегда осеняет без Креста; оба снимают в это время и до конца литургии свои митры. Между тем весь клир, при пении гимна и каждении фимиама, с потрясением рипид, участвовал в перенесении даров, от главного престола, служившего жертвенником к среднему, и это шествие весьма торжественно, не смотря на то, что пение армянское неприятно для непривыкшего слуха. Хоругви, лампады и рипиды предшествуют диакону, который несет вместе дискос на потире, покрытые воздухом, и, с возвышения алтаря, показывает их народу; молитвенно приемлет их Епископ и ставит на престол, без всяких поминовений, а потом, омыв себе руки, приступает к совершению даров.

Трогательно возглашение диакона, или лучше сказать всего клира, который убеждает: «С верою и страхом стать на молитву, пред святою трапезою, не с сомнением, но с чистым умом и сердцем и добрыми делами, дабы обрести благодать помилования, на втором страшном пришествии Христовом». Тогда, услышав приветствие мира из уст Епископа, он приглашает всех целовать друг друга, а не могущих приобщиться божественным тайнам, изыти и вне двери помолитися. Целование идет от Епископа и диакона ко всем клирикам, которые обнимаются между собою говоря: «Христос посреди нас явися». Канон литургии, то есть самый порядок освящения даров, сходен с нашим, но духу тайных молитв иерейских, которые составлены, частью из Златоуста и почти одинаковы в возгласах. Однако, вопреки общему уставу литургии, равно Восточной и Западной, не священнодействующий, а диакон внушает молящимся: «Возвысить горе ум свой, и благодарить Господа всем сердцем». После пения: «Достойно и праведно есть», почти совершенно водворяется порядок литургии православной, Серафимскою песнею: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф», и произношением слов Господних над хлебом и чашею, и самым возношением обоих: «Твоя от Твоих Тебе приносяще, о всех и за вся», и наконец тайным на них призыванием Святаго Духа, с некоторыми только изменениями в словах.

Замечательно, что здесь Армяне не уступили Римлянам и сохранили прежнее православное освящение даров, не словами Господа: «Приимите, ядите», но как бывает у нас, собственно призыванием Святаго Духа, для их преложения. Только лик, кроме обычного «Аминь» поет, прежде возношения даров, умилительные стихи: «Отче небесный, иже дал Сына Своего на смерть за ны, яко должника долгов наших, молимся Тебе, ради излияния крови Его, помилуй сие Твое словесное стадо»; а после возношения и освящения: «Душе Святый, иже сходяй с небеси, совершающий таинство сославимого с Тобою, руками нашими, излиянием крови Его, молим Тя упокой души усопших наших».

Сия часть литургии Армянской представлялась мне наиболее трогательною, по гласному поминовению усопших в Бозе святых. Почти такое же, но только тайное поминовение, совершается в то же время и у нас, и еще прежде оно бывает на проскомидии: потому и вставлено у них здесь то что было пропущено при начале. Епископ воспоминает сперва пречистую Деву, но вместе с нею Предтечу и, не знаю почему, мимо Апостолов, Первомученика Стефана. Потом уже диакон, став по правую сторону престола, воспоминает Апостолов, Пророков, Мучеников, Патриархов и всех Святых Епископов, иереев и диаконов: «Да будет память их в сей литургии»; а хор ему ответствует: «Помяни Господи и помилуй». Он называет далее первых проповедников Армении, Варфоломея и Фаддея, Великого Просветителя её Григория и все его семейство до великих Нерсеса и Исаака, Месроба изобретателя букв, Григория Нарекенского и Нерсеса Благодатного, и последователей сего великого мужа и его брата Григория, много трудившихся для соединения церквей. Приятно также слышать имена Святых Отшельников, равно греческих и армянских, и верных царей Авгара и Константина, Тиридата и Феодосия. Наконец произносит молитву о всех веровавших мужах и женах, старцах и младенцах, усопших во Христе; а лик непрестанно возглашает: «Помяни Господи и помилуй».

Достойно особенного внимания, что в числе поминаемых на каждой литургии, всею Церковью Армянской, находится Св. Григорий, настоятель обители Нарекенской, прославленный своим благочестием и образованием духовным в X веке, коего гимны поются в Церкви, и который был гоним противниками Халкидонского собора, за свою приверженность к его догматам, как это видно из его жития. Он должен был бежать из столичного города Ани и одно только чудо, им совершенное пред лицом обвинителей, спасло его от осуждения. О нем говорит, как о Ангеле во плоти, другой благочестивый ревнитель союза, Нерсес епископ Ламбронский, уважаемый своею церковью, и на него ссылается, в доказательство единомыслия Армян с Греческою. Да и Католикос Нерсес Благодатный, с братом своим Григорием, споспешествовавшие к церковному единству, во дни Императора Мануила, и последователи их, гласно поминаемые на литургии, под именем Нерсесиян и Григориян, не свидетельствуют ли в пользу мира?

Когда окончено поминовение усопших, Епископ воспоминает тайно Апостольскую церковь и всякое Епископство православных, и гласно Императора со всем Августейшим его домом, и Католикоса Гайканского народа; а клир, перейдя на левую сторону престола, повторяет тоже самое, начиная с Католикоса. После тайной молитвы Епископа, заимствованной вкратце из литургии Св. Василия, о распространении благодатных действий приносимой жертвы на всю церковь, следует ектенья, составленная смешанно из наших ектений, и поется молитва Господня: «Отче наш». Тайная молитва Епископа, которой у нас нет, весьма трогательно изъясняет самый возглас, о неосужденном призывании нами небесного Отца. «Боже истинный и Отче Милосердый, благодарим Тебя, иже паче блаженных праотцов, наше грешное естество почтил еси, яко им нарекся еси Бог, нам же, по милости Твоей, благоволил именоватися Отец».

По гласу диакона, все преклоняют главы, и произносится молитва, отчасти сходная с нашею; Епископ, возвысив тело Христово, возглашает: «Святая святым!» а хор ответствует: «Един Свят, един Господь Иисус Христос», но тут включены прибавления, принадлежащие собственно литургии армянской. Епископ произносит над дарами хвалу каждому лицу пресвятые Троицы отдельно: «благословен Отец Святый, Бог истинный», и лик отвечает: «аминь»; тоже и в тех же словах, о Сыне и Духе Святом, и наконец: «благословение и слава Отцу и Сыну и Святому Духу»; лик повторяет тоже. Тогда Епископ, прочитав втайне молитву, взятую из нашего служебника: «Вонми Господи Иисусе Боже наш, от святого жилища Твоего» обмакивает пречистое Тело Господне, в крови потира, и показывает оное народу, по обряду Латинскому, обратившись к нему лицом, с сим умилительным возванием: «Святого, святого, пречистого Тела и Крови, Господа нашего и Спаса Иисуса Христа, вкусим со Святынею, иже, с небеси снисшед, преподается посреде нас, есть жизнь, надежда, воскресение, очищение и оставление грехов».

Диакон возбуждает петь псалом Господу, и завеса задергивается, для приобщения Епископа, но только одного, по обычаю Римскому, а не всех священнослужителей, как это положено в чине Православной Церкви; ибо что есть самая обедня, если не соединение верующих с Господом и между собою во единое Тело; и если не всем без изъятия, то кому же преимущественно в ней участвовать, как не священнослужителям, которые, по собственному значению своего звания, суть достояние Божие? Не смею утверждать, но мне кажется, что самые опресноки, употребляемые Армянами, вместо квасного хлеба, для Святых даров, могут также быть нововведением, хотя Армяне крепко стоят за их древность, уверяя, что употребление их было безразлично с хлебом от самого начала. Может ли быть, однако, чтобы Великий Григорий и правнук его Исаак, приемля чин служения Греческого, когда оно уже совершенно установилось, ибо это был век Василия и Златоуста, так резко отделились от своих блаженных учителей, и приняли, вопреки им, для совершения тайн, ветхозаветные опресноки, вместо новозаветного хлеба, который благословил Господь, по окончании образовательной трапезы пасхальной?

Между тем лик поёт причастные стихи, приличные таинству, с припевом Аллилуйя, на конце каждого. Умилительны и тайные молитвы причащающегося Епископа, который, подобно как у нас, раздробляет на четыре части Святое Тело и влагает в потир говоря: «Исполнение Духа Святого». После приобщения и благодарственных молитв, отчасти заимствованных из наших, отдергивается завеса и диакон возглашает: «Со страхом Божиим и верою приступите»; а Епископ, взяв чашу, обращается к народу и приобщает без лжицы, вынимая перстами и раздробляя на части Святое Тело, что довольно неудобно, ибо Честная Кровь остается на пальцах. Как только осенит он народ, завеса опять задергивается, дабы священно служащий мог втайне потребить святые дары, на самом престоле, для большего соблюдения святыни, и такая предосторожность похвальна.

Последняя ектенья диакона напоминает нашу; лик поет благодарственный гимн Господу, напитавшему нас от бессмертные своей трапезы и даровавшему Тело и Кровь Свои, во избавление миру, и живот душам нашим. Опять открывается завеса, непрестанно свидетельствующая о необходимости оставленного иконостаса, и Епископ сходит к народу, читать нашу заамвонную молитву. Но когда лик пропоет: «Буди имя Господне благословенно во веки» опять, по обычаю латинскому, Епископ начинает читать первую главу Евангелия от Иоанна: «В начале бе Слово» и этим заключается литургия, начатая по чипу греческому, конченная по римскому. Не с духом осуждения, изобразил я ход литургии Армянской, но с беспристрастием, воздавая хвалу истинно высокому в её молитвах и указывая только, откуда что заимствовано, дабы видели, каким образом изменен был, в средних веках, древний Восточный чин её.

Продолжение следует…

Текст воспроизведен по изданию: Грузия и Армения. Часть II. СПб. 1848

Источник электронной публикации DrevLit.Ru