«Наша Среда online» — Андрей Николаевич Муравьёв (12 мая 1806, Москва, Российская империя — 30 августа 1874, Киев, Российская империя) — православный духовный писатель и историк церкви, паломник и путешественник, драматург, поэт.

Книга «Грузия и Армения» написана по итогам путешествия, которое Муравьёв совершил по Грузии и Армении с сентября 1846 по июль 1847 года. Издание было опубликовано в Санкт-Петербурге в 1848 году типографией III отделения собственной Е.И.В. Канцелярии.

«Скорбя сердцем о давнем ее отделении, — писал Муравьев в предисловии к книге, -, я желал, подробным описанием ее древних святилищ, преданий и обрядов богослужения, развеять, по мере возможности, неизвестность, которая ее облекает, дабы через то сделать хотя один шаг к желанному сближению, и если, несмотря на те средства, какие я имел к изучению сих предметов, под сенью верховной Иерархии Армянской, быть может, мне случилось впасть в какие-либо погрешности, я бы почел себя весьма обязанным каждому из благонамеренных сынов Церкви Армянской, кто бы указал мне, в чем погрешил я против истины: это послужило бы к большему сближению, если бы взаимно увидели, что еще менее представляется затруднений к достижению желаемого мира.»

ГРУЗИЯ И АРМЕНИЯ

Армения

Св. Григорий Просветитель

Эчмиадзин

Мимо древних церквей Рипсимы и Шогакат, лежавших в право от большой дороги, я проехал чрез селение Вагаршапат, к главным воротам обители Эчмиадзинской. Беспрестанные нападения Турок и Персов побудили окружить ее двойною оградою, с многими башнями, на основании из тесанных камней. Между внешней и внутренней ограды мне представился крытый базар, где хранили свои сокровища жители Вагаршапата, в смутные времена, и где до сих пор производится их торговля, под сенью обители. Потом, сквозь двойные ворота, взошел я на главный двор её, посреди коего возвышается первопрестольная церковь Св. Григория, испытавшая столько бурь и бедствий, от времен великого просветителя. Она была открыта, и я тем воспользовался, чтобы помолиться у среднего алтаря, во имя сошествия Единородного, где явилось чудное видение Григорию. Из среднего двора меня провели, сквозь низкие двери, на другой двор, собственно Патриарший, с малым, посреди его, садом и фонтанами; разноцветные окна летнего и зимнего жилья Патриархов обращены были на этот двор.

Нерсес обитал еще в летних покоях, которые состояли из двух приемных зал, совершенно в восточном вкусе, разделенных между собою только арками из разноцветных стекол. Вся наружная стена образовала одно окно, как бы в теплице, и горела лучами солнца, которые рисовали на полу яркие узоры. Портрет Государя Императора, во весь рост, занимал одну стену узкой залы, а вокруг него, по другим стенам, висели портреты древних царей Армянских, начиная от родоначальника Гайкана и современника Господня Авгара, до великого Тиридата и славных между Хозроями. В другой зале, устланной персидскими коврами, которая служила приемною, стоял на возвышении резной трон Патриарха, присланный ему из Индии, а на стенах, расписанных арабесками, изображены были в кругах все разнообразные страдания Просветителя Армении. Покамест рассматривал я восточное убранство сих покоев, я не слыхал как, по мягким коврам, кто-то подошел сзади; положив руку мне на шею, он дружески пригнул мою голову себе на грудь, это был сам Патриарх Нерсес.

– Здравствуй любезный, – сказал он мне с свойственною ему приветливостью, – вспомни где мы виделись с тобою и где ты теперь.

– Под вашею отеческою сенью, – отвечал я, – и радуюсь, что сдержал данное слово, посетить вас, в первопрестольной обители вашей.

Ласковый прием Патриарха, в краю отдаленном и чуждом, был мне особенно приятен. Я имел счастье познакомиться с ним, за два года пред тем в Петербурге, когда он только что поднялся с болезненного одра необычайно исцеленный, и мало по малу оживал. Мы вспомнили обстоятельства того времени, и видно было, что он с удовольствием чувствовал себя в своем престольном Эчмиадзине, во главе отечественной церкви, пламенно им любимой и, в свою очередь, глубоко уважающей своего верховного Пастыря.

Впрочем, управление Церковью Армянскою, не есть вещь новая для Патриарха Нерсеса. Он был к этому приготовлен с юного возраста, и даже ему как бы указано было его высокое назначение. Местом его рождения было селение Аштарак (за 20 верст от обители Эчмиадзинской), откуда уже произошел один из Католикосов, носивших имя Нерсеса, особенно счастливое в летописях Армянской Церкви. Прозвание Аштаракского усвоено было второму Нерзесу, чтобы отличить его от трех других: первого или Великого, Строителя и Благодатного. Нынешний – Нерсес V по счислению иерархическому. Один опытный Старец, руководивший его в молодости, как бы по тайному внушению, переименовал его Нерсесом, говоря, что и он, будучи родом из Аштарака, будет великим строителем. С самых юных лет, по чрезвычайным своим способностям, он уже был употребляем в делах церковных Католикосом Лукою, и послан им в Смирну и Царьград. В последних годах минувшего столетия Нерсес, возвратившись в Армению, застал Католикоса при последнем издыхании. По смерти его и Иосифа, из дома князей Аргутинских, который был назначен в северной столице нашей, возникли смуты от соперничества двух Католикосов. Даниил Цареградский избран был общим голосом народа, а Давида Тифлисского насильственно поставил Сардарь Эриванский.

Нерсес терпел некоторое время заключение темничное, вместе с Даниилом, но был вызван в Россию, архиепископом Ефремом, будущим Католикосом, и возвратился в Эчмиадзин тогда только, когда, по влиянию нашего правительства, низложен был Давид и Даниил утвердился на кафедре Армянской. Год спустя скончался благочестивый Пастырь и все бремя правительственное пало на рамена Нерсеса. Пользуясь особенным расположением Аббаса Мирзы, не смотря на происки Давида, шесть лет управлял он делами церковными, доколе не приехал в Эчмиадзин новый Католикос. Ефрем, избранный ради своего благочестия, был, однако, человек слабый по характеру. Нерсес, видя, что люди не благонамеренные начали иметь влияние и что ему самому угрожала опасность, от тайных покушений на его жизнь, просил удалиться из Эчмиадзина и был назначен Архиепископом в Тифлис. Там завел он училище, собственными средствами, по любви своей к образованию духовному, и когда наступила година военная, участвовал в походах князя Паскевича, под Эриванью, как уже однажды находился в стане Русских при князе Цицианове. Посланный в 1829 году в Кишинев, в сане Архиепископа всех Армян, проживающих в России, Нерсес избран был, после смерти Католикоса Иоаннеса, главою Церкви Армянской, общим голосом всех её сынов, рассеянных по Востоку.

Патриарх приказал отвести мне, на все время моего пребывания в обители, свои зимние покои и, пригласив к трапезе, познакомил меня с членами Синода Эчмиадзинского и другими там живущими Епископами; прием их был столь же приветлив, как и патриарший, но взаимное незнание языка препятствовало нам беседовать между собою. Напротив того, как отрадна была для меня беседа с самим Патриархом, хотя он и несвободно владел языком Русским. Он ловил слова и угадывал заранее смысл речи, не понимая быть может в подробности каждого выражения, и сам умел верно выразить собственную мысль, хотя нельзя было составить полной речи из его усеченных слов. Огненными глазами договаривал он то, чего не могли выразить уста, и тут я понял, как много участвует в беседе выражение лица и взора, в которых отражается тайная мысль человека. Мы проводили в разговорах целые вечера и многое напечатлелось в моей памяти, ибо я старался узнать все, что относилось до внутреннего и внешнего быта Церкви Армянской. При первом моем посещении, оставался я только два дня в Эчмиадзине, потому что спешил осмотреть окрестные обители и Арарат, доколе еще благоприятствовала осенняя погода.

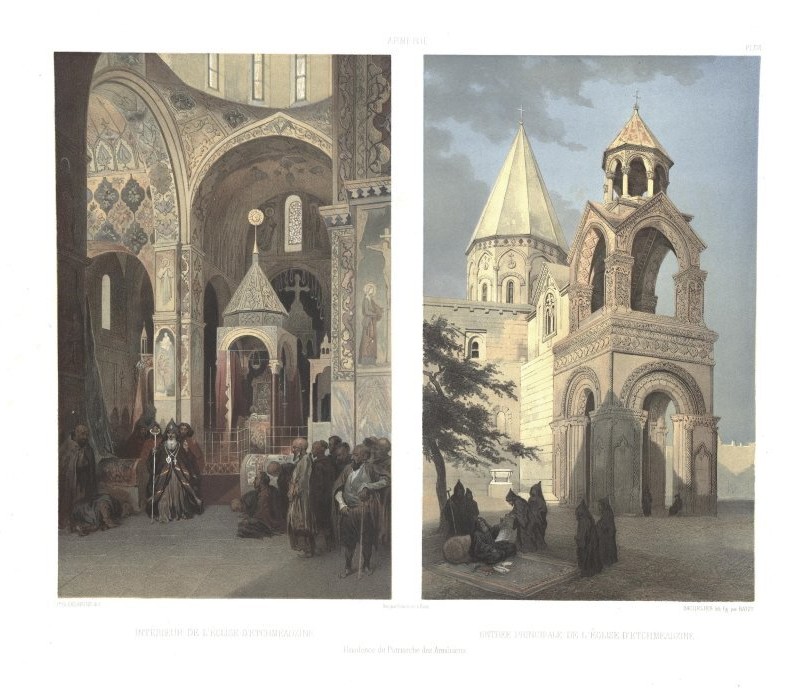

Прежде всего привлек мое внимание Соборный храм Эчмиадзина. Столько раз был он разорен и так долго оставался в запустении, что нельзя искать в нем много древностей. Предание местное утверждает, однако, что, не смотря на все бедствия, испытанные обителью, самая церковь сохранила основания свои, высоту и все размеры, данные ей великим Григорием, хотя в последствии обновлены были стены. Первые два разорения постигли ее, от руки Персов, скоро после просветителя, в течении полутораста лет, и оба раза возобновляло ее усердие знаменитого рода князей Мамигонских. Тогда, как полагают, вставлены были снаружи в северную её стену, два изваяния Св. Апостола Павла и Великомученицы Феклы, доселе видимые, и Крест с греческою надписью, ибо еще не были изобретены Месробом буквы армянские. Можно еще разобрать полустертые слова около Креста. «Господи, вонми всякому молящемуся в церкви сей», а внизу: «Господи, спаси раба твоего Даниила»; остальные речи непонятны. После второго обновления Князем Ваганом, в 483 году, уже более не были сокрушаемы стены, хотя самая кафедра перенесена Католикосом Мелетием за тридцать лет пред тем, в столичный город Двин, и не ранее 1441 года утвердилась опять в Эчмиадзине, во дни Католикоса Кирилла. В сию долгую эпоху осиротения, двое только из числа Католикосов, Комитас в 615 году и Нерсес Строитель, в 705 году, обратили внимание на бедствующую кафедру Св. Григория. Первый заменил деревянный купол более великолепным, из дикого камня, а Нерсес обновил всю Церковь и этим заслужил быть может громкое имя Строителя. Но позднейшие украшения Собора начинаются гораздо после обратного перенесения Кафедры в Эчмиадзин, ибо в течении двухсот лет, от Кирилла до 1623 года, ничего не говорится в летописях Армянских, о каких-либо переменах внутри или вне храма. В начале XVII века обитель подверглась чрезвычайной опасности, при нашествии Шах-Аббаса; едва не разрушил ее до основания завоеватель Персидский, когда, разорив богатый город Джульфу на Араксе, где процветала торговля Армянская, решился перенести ее в Персию, вместе с жителями. Насильственно создал он новую Джульфу, близ Испагани, и вздумал основать там новый Эчмиадзин, чтобы на всегда привязать сердца народа к новому отечеству. Ходатайство старшин Армянских спасло обитель от конечного разорения; Шах удовольствовался взять только нисколько камней, из четырех углов Собора и от главного алтаря, чтобы положить их в основание нового храма Испаганского. Однако, после нашествия Шах-Аббаса, обитель оставалась в таком бедственном положении, что Католикос Моисей принужден был, в 1629 году, совершенно обновить помост и даже утвердить самые стены, из коих выпадали камни. Преемники его, Филипп и Иаков, воздвигли общими силами величественную колокольню, а Елеазар, в последних годах XVII века, довершил внешнюю красоту Храма тремя малыми остроконечными куполами. Много потрудился он и для внутреннего украшения церкви, и ему обязаны сооружением среднего престола во имя Единородного. Таким образом, внутреннее убранство храма, не восходит далее XVII века; остроконечная крыша вновь устроена, из тесаного камня, последним Католикосом Ефремом.

Не смотря, однако, на разновременные перестройки, величественным представляется в целом все здание, напоминающее своими пятью главами нечто Византийское, хотя и с собственным отпечатком вкуса Армянского или Грузинского. Весьма нарядна трех-ярусная колокольня, украшенная резными арабесками по своим легким аркам: верхний ярус её прозрачный, на осьми малых столбиках, по подобию прочих куполов, а в среднем есть престол во имя Архангелов. По сторонам колокольни погребены два новейшие Католикоса, Даниил и Иоаннес, а на самой её паперти два Александра, управлявшие церковью армянскою в XVIII веке. Над входными вратами, которые вычеканены из бронзы, с крестами и арабесками, изображены, стенною живописью, видение и мучения Св. Григория, сооружение собора Эчмиадзинского и крещение Тиридата. По обеим сторонам западных врат лики верховных Апостолов, Петра и Павла, свидетельствуют, как я уже заметил однажды, влияние Рима на церковь Армянскую. Почти в каждом храме вы встретите обоих Апостолов, или у входных врат, или на главном алтаре, хотя они никогда не проповедовали в пределах Армении, и им часто уступают свое законное место действительные проповедники сен страны Апостолы Варфоломей и Фаддей. Такое сближение с Римом изъясняется из самой истории края, ибо со времени крестовых походов, когда кафедра Католикосов и престол последней династии Рупенидов утвердились по соседству Сирии и Кипра, начались частые сношения между властителями Армян и Франков, и влияние Римское распространилось в Малой Армении. С тех пор проникло много обычаев и обрядов западных в самое богослужение, хотя преданность Риму возбуждала смуты народные и стоила жизни некоторым из царей. Но и тогда, как перенесена была кафедра опять в Эчмиадзин, не совершенно угасло влияние Римское, ибо некоторые из Католикосов XVI, XVII, и даже последнего столетия, в смутных обстоятельствах обращались к Папам; иные же принимали от них дары, которые доселе сохранились в соборе Эчмиадзинском, как например, богая кафедра, присланная Папою Иннокентием XI, Католикосу Иакову.

Чувство благоговения проникает в душу, при входе в древнее святилище Св. Григория, высокое, но мрачное, освещенное двенадцатью узкими окнами купола, и одинокою лампадою среднего престола; он стоит между четырех столбов, поддерживающих купол, и сердце невольно влечет вас к подножию сего престола, где просветителю Армении явилось чудное видение и отколе действительно, как из лучезарного источника Шогакат, пролилось духовное просвещение на целую страну. Такие места, орошенные молитвенным потом и слезами подвижников, особенно действуют на душу, и, по свидетельству преподобного отца нашего Нестора, служат более крепким основанием для созидаемых над ними храмов, нежели все богатства человеческие. Здесь молился Св. Григорий, и здесь же, чрез пятнадцать веков после него, еще приходят молиться и приносить бескровную жертву, не смотря на бурю времен и народов, разрушительно пронесшихся мимо его первопрестольной обители. Благоговение еще умножится, если вспомнить предание, что престол Единородного стоит на месте первого алтаря, где принес благодарственную жертву праотец Ной, за спасение в его семействе всего человеческого рода. Тогда объяснится самое видение великого Григория: почему предпочтительно это место указано ему было, Единородным Сыном Божиим, для приношения бескровной его жертвы, там, где принесена была жертва образовательная Ноева.

Нынешний престол Единородного, с четырьмя столбами из белого мрамора которые поддерживают его резную сень, устроен на месте прежнего, Католикисом Аствацатуром или Богданом, в начале минувшего столетия; он же украсил мрамором и возвышение главного алтаря. Икона Божией Матери на престоле Единородного, осыпанная драгоценными камнями, есть первое приношение нынешнего Католикоса Нерсеса храму Эчмиадзинскому, во время его управления в сане Архиепископа. Бронзовая решетка окружает престол Единородного, поднятый на двух ступенях от помоста; другая решетка поперек всей церкви, прикрепленная к основным её столбам, отделяет среднюю часть её от входной или трапезы, что весьма стеснительно для народа, во время богослужения, тем более, что уже сам по себе не обширен собор. По левую сторону престола стоит у столба резной, весьма нарядный трон, из драгоценного дерева, присланный папою Иннокентием. Тут обыкновенно становится Патриарх, ибо ежедневное богослужение, утреннее и вечернее, бывает пред средним престолом.

В северной и южной частях собора, где у нас бывают обыкновенно врата, сооружены усердием Католикоса Елеазара, два престола, во имя Архидиакона Стефана и Предтечи: оба, однако, обращены к востоку, и сделались необходимыми для посвящения архиерейского. Алтарь Предтечи поднят от помоста, на трех крутых ступенях, и стоит под сенью, в углублении стены, на которой написаны Святители Греческие и верховные Апостолы. Тут обыкновенно приготовляют ново поставляемого архиерея к посвящению, и собираются около него свидетели духовного сана, долженствующие засвидетельствовать пред лицом церкви, о чистоте его жизни и служения. Противоположный престол Архидиакона, совершенно одинакового устройства, возвышается на семи ступенях, и вокруг него написаны на стене Католикосы Армянские, собственно из рода великого Григория, которые были ближайшими его преемниками: два сына его, Аристагес и Вартан, и два великих правнука, Нерсес и Исаак. Подле сего престола ставится, в день посвящения архиерейского, кафедра Католикоса и по сторонам его садятся двенадцать Епископов, чтобы выслушать исповедание веры рукополагаемого; он идет к ним, или лучше сказать ползет на коленях, от самого престола Предтечи, и подымаясь также на коленах, по ступеням Стефанова, на каждой из них произносит особенную молитву; но самое рукоположение совершается во время литургии, на главном алтаре, после Херувимской песни. На престоле Архидиакона приготовляется также проскомидия, если служит сам Католикос, и там происходит посвящение иереев и диаконов, если не сам он их рукополагает, ибо таково преимущество Католикосов. Священников и диаконов, вопреки канонов соборных посвящают несколько вдруг, на одной литургии, по обычаю заимствованному у Римлян. Достойно внимания и то, что, хотя есть еще три других, так называемых Патриарха, в церкви Армянской, а именно в Константинополе, Иерусалиме и Цисе, которые мало по малу приобрели себе титло сие и права, никто из них, однако, не может посвятить Епископа; а если бы и посвятил, рукоположение не будет признано законным, ибо оно должно совершаться только в Эчмиадзине, от руки Католикоса, равно как только им одним может освящаться миро: эта необходимость, сосредоточенная в обители Св. Григория, служит крепкою связью, не только вере, но и народности Армянской. В бытность мою Патриарх Нерсес едва согласился признать одного Епископа, посвященного в Цисе, во время между патриаршества, и признал потому только, что Цисский прислал рукоположенного им в Эчмиадзин, испросить ему утверждение, извиняясь в своем поступке необходимостью.

Есть еще два престола, во имя Просветителя Григория и Апостолов, братьев Зеведеевых, которые устроил по обеим сторонам главного алтаря, Католикос Авраам; но они, по тесноте своей, неудобны для богослужения; на них большею частью совершается только проскомидия, когда бывает служба на главном. По особенному чиноположению церкви Армянской, редко находится жертвенник при главном престоле, если есть другой в том же храм, ибо, в таком случае, он заступает место жертвенника. Главный престол Эчмиадзинского собора празднует Успению Божией Матери, как и большая часть храмов Армении, предпочтительно посвященных Пречистой Деве, и это весьма замечательно. На Востоке вообще, более чествуется день Успения, особенно в соборах и обителях, на память собора Апостольского, сошедшегося от концов вселенной, для торжественного погребения Богоматери; но в Армении даже редко можно найти церковь, празднующую иному дню. Нет слишком богатых украшений на престоле; вся лучшая утварь расхищена была в смутную эпоху войн Персидских и Турецких, когда Эчмиадзин переходил из рук в руки, и шахи заставляли Католикосов платить тяжкую дань, за свое избрание или соперничество. Иконостас, вставленный в углублении поверх престола, пожертвован недавно усердием Смирнских Армян; он искусно вырезан из дерева и на нем расположены в четыре яруса, малые иконы, в серебренном окладе, изображающие Праотцов и Апостолов, Страсти Господни и видение Св. Григория. На вершине его стеклянный образ Божией Матери, принесен из Индии Католикосом Ефремом.

Позади есть тесное пространство, где совершается ход с Евангелием, во время литургии, ибо этот престол не прислонен к стене как прочие; по сторонам его две двери открываются в перегородке, украшенной иконами, которая разделяет поперек все возвышение алтаря и представляется в виде иконостаса. На холсте его изображены, весьма грубою кистью, Успение, венчание и взятие на небо Божией Матери; на северных и южных дверях Апостолы Варфоломей и Фаддей, а впереди, на арке алтарной, Святители Николай и Василий, Исаак Парфянин и Месроб, изобретатель букв Армянских. Возвышение алтаря, называемое по-армянски «бем», от греческого слова «вима», на которое можно взойти только с боков, украшено с лицевой стороны мрамором, с изображением двенадцати Апостолов и двух диаконов, первомученика Стефана и Филиппа. Пред алтарем, у левого столба, поставлена другая кафедра резная, оклеенная перламутром, с раззолоченною сенью; ее устроил Католикос Аствацатур, и такою же резьбой с перламутром отличаются двери обеих ризниц, по сторонам главного алтаря. В одной из них хранятся Святые Мощи, а в другой облачаются священнослужители. Весь собор расписан внутри не весьма давно, при Католикосе Луке, и не отличается хорошею живописью. Тут совокуплены лики всех великих Святых церкви Армянской, начиная с Просветителя; тут же и два Григория, прославившиеся своими учеными трудами, Татевский и Нарекенский, и летописец Моисей Хорренский, и два Нерсеса, Благодатный и Ламбронский, вместе с пустынножителями и сонмом благочестивых царей, каковы Константин и Феодосий, Авгар и Тиридат. Над западными вратами написан Апостол Фома, влагающий руку свою в божественное ребро, пронзенное копием, в знамение того, что оно хранится в соборе Эчмиадзинском. Старых же икон, прославленных чудесами, не встретил я нигде, в виденных мною обителях Армянских, когда напротив того Греческие и Грузинские церкви, доселе славятся ими, как лучшим своим сокровищем.

Обширный двор около собора, средоточие всего монастыря, окружен с трех сторон покоями Патриаршими и кельями Епископов и Архимандритов, составляющих братство Эчмиадзинское, ибо там нет почти иеромонахов. Двойная длинная трапеза, летняя и зимняя, более чем на двести человек, с каменными скамьями и столами, тянется вдоль южной стены двора, свидетельствуя о прежнем многолюдстве. Еще три двора, кроме патриаршего, прилегают с юга и востока к главному, и там помещаются, в многочисленных кельях, приходящие богомольцы, училище и службы монастырские. Источник свежей воды проведен под основание собора: образуя малый водоем на гостином дворе, выходит он, под именем Кан-кана, или текущей воды, в близ лежащий сад монастырский, весьма скудный зеленью. Не богата ею и самая обитель; несколько развесистых ив, и особенного рода яворов, на среднем дворе и на патриаршем, немного виноградных лоз, взбирающихся по стенам архиерейских келий: вот все что утешает взор внутри ограды, в палящие дни, когда можно найти себе облегчение только в прохладе собора. Кругом стен монастырских, пустая равнина, не представляет никакого развлечения или прогулки, исключая одного довольно пространного виноградника, подле церкви Св. Рипсимы.

Продолжение следует…

Текст воспроизведен по изданию: Грузия и Армения. Часть II. СПб. 1848

Источник электронной публикации DrevLit.Ru