«Наша Среда online» — Евгений Евгеньевич Вышинский – один из примеров русского военного, сыгравшего определенную роль в становлении армянского военного дела в переломный исторический момент. Его деятельность отражает тесные связи между российским офицерским корпусом и процессом формирования армянских вооружённых сил в 1917–1918 гг. Несмотря на обилие исторической литературы: воспоминания сослуживцев, описаний военных действий, архивных данных, отдельного монументального исследования о генерал-майоре Вышинском, как и в общем о русских офицерах армянской армии, нет.

Цель нашего исследования — выявить и представить широкой общественности малоизвестные факты его биографии на основании архивных материалов, хранящихся в Национальном архиве Армении и ЦГВИА РФ, а также воспоминаний современников, в частности его сослуживца К.Попова. К сожалению, нам не удалось найти письма Вышинского супруге Анне Оттовне, о которых упоминает Попов, в которых предположительно сохранились интересные подробности о жизни Вышинского и могли бы пролить свет на изучение неизвестных страниц его биографии.

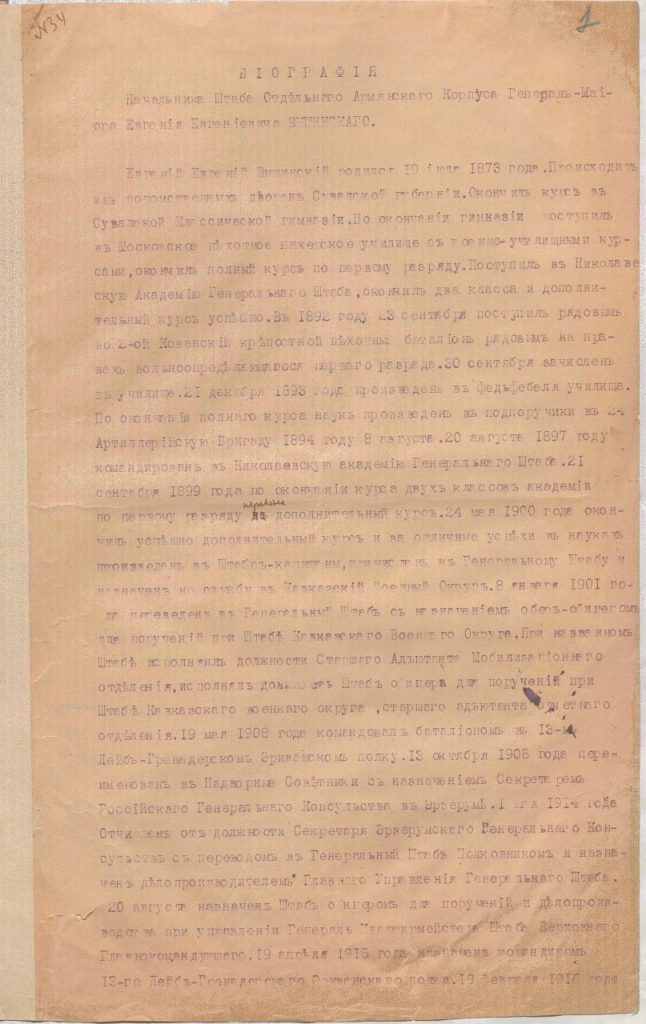

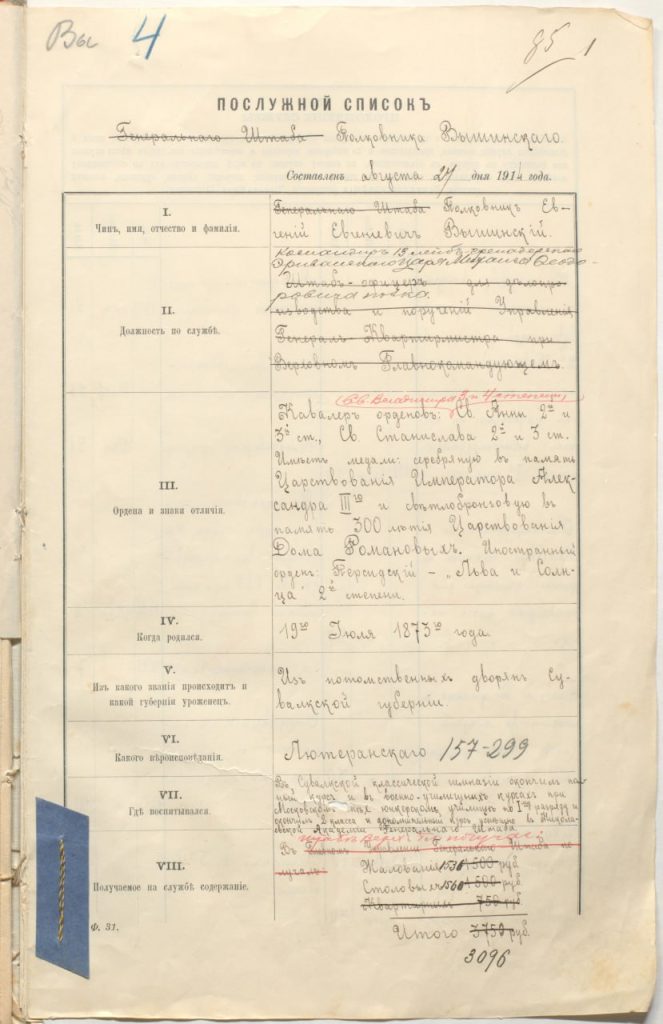

В РГВИА сохранился послужной список полковника Вышинского, составленный 24 августа 1914 года[1]. В нем прослеживается вся его военная карьера. Сохранились и некоторые биографические данные. В частности отмечается, что «полковник Евгений Евгениевич Вышинский лютеранин, из потомственных дворян, получает на службе содержание в 3096 рублей, курсы окончил успешно, а за отличные успехи в науках при прохождении дополнительных курсов в мае 1900 произведен в Штабс-капитаны. В службе гражданской и по выборам дворянства не служил. Всемилостивейших рескриптов и Высочайших благоволений не получал. За отлично-усердную службу и труды, понесенные во время военных действий» удостоен ряда наград: Св. Владимира 4-й ст. (ВП 01.1915), Св. Владимира 3-й ст. (ВП 01.1915), мечи к ордену Св. Владимира 3-й ст. (ВП 08.01.1916). 7 мая 1915 года отправился к месту нового служения командиром 13 Лейб-гренадерского Эриванского царя Михаила Федоровича полка. «В бессрочно отпуску для пользования ран по роду оружия, без исполнения службы, в плену и в отставке не был. Женат первым браком на девице Анне Оттовне урожденной Зиберт, имеет дочь Ирину, родившуюся 7-го июля 1903 года. Жена и дочь вероисповедания Евангелистско-лютеранского. Родового, недвижимого, благоприобретенного имущества не имеет». Особых поручений сверх прямых обязанностей не имел, но отличился безупречной службой, о чем свидетельствует заключительная запись в деле офицера: «в службе сего Штабс-офицера не было обстоятельств, лишающих его права на получение знака отличия беспорочной службы или отдаляющих срок выслуги к оному»[2].

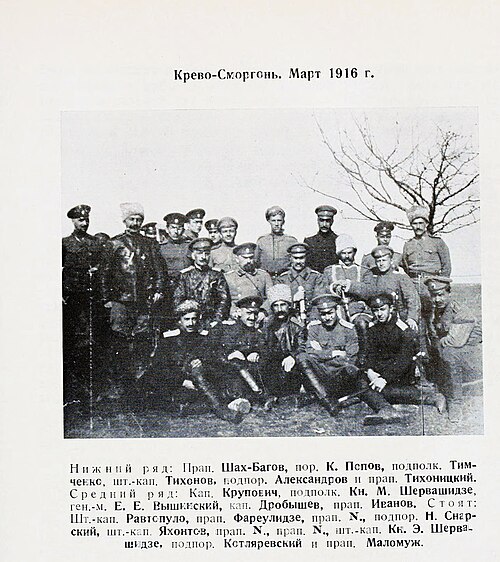

Более подробные биографические сведения о Вышинском хранятся в Национальном архиве Армении хранятся в фонде № 1267 под названием «Коллекция документальных материалов об армянских добровольческих дружинах и регулярных воинских частей» в деле №126 вместе с биографиями генералов И.Ахвердова и Т.Назарбекова. В этом документе, составленном капитаном Абазовым в 1919 году, изложена почти вся армейская карьера генерала, перечислены все регалии и награды и, в частности отмечается, что Евгений Вышинский «родился 19 июля 1873 года. Происходит из потомственных дворян Сувалкской губернии, выпускник Николаевской академии Генштаба, армейскую карьеру начал со службы в во 2-ом Ковенском крепостном батальоне «рядовым на правах вольноопределяющегося первого разряда», с 1900 года определен в Кавказский военный округ. С 19 мая 1908 года принял командование батальоном в 13-ом Лейб — Гренадерском Эриванском полку и вписал свое имя в истории полка. После на некоторое время был переведен на дипломатическую службу, но вскоре вновь восстановлен в штабе. Проведя всего год при Штабе кавказского военного округа с 1915 года Вышинский продолжил службу на должности командира 13-го Лейб-гренадерского Эриванского полка. По этому поводу Попов пишет: «14 мая. Там же (Любачев[3]). Сегодня у нас большое событие: в 10 ч. утра приехал новый командир полка Ген.ш. полковник Вышинский (Евгений Евгеньевич). Знаем его давно с 1908 года. Он отбывал у нас ценз как офицер генштаба командуя 3-им батальоном. 15 мая. Присматриваемся к нашему новому командиру. По всему видно, что он осторожно ко всему прислушивается, за всем наблюдает, я бы даже сказал, он подозрительно на все смотрит. В общем же он любезен, близко подходит и интересуется даже мелочами. Обедает и ужинает вместе с офицерами в собрании,,, сегодня командир принял полк». Вот как описывает это событие сам Вышинский в письме супруге: «Итак, я сегодня, 14 мая вступлю в командование полком под звуки канонады и всего в 15-20 верстах от наших передовых линий, во всяком случае оригинальная обстановка!

Любачев, 14 мая. Вот я уже в полку, т.е. уже вступил в командование полком, который весь сюда собрался. Сейчас вернулся с обеда, где я занимал председательское место за длинным столом. Всего нас обедало до 50 Эриванцев. В общем, в полку все же – до 20 старых Эриванцев, да и молодежь производит самое лучшее впечатление. О дальнейшей судьбе нашей пока неизвестно, но возможно, конечно, уже завтра вступим в бой. Здесь мы разместились частью по селению, частью в прекрасных австрийских батальонах. За обедом пели, конечно «мравал жамиер», хотя на всех была одна бутылка вина, зато обед был великолепный: борщ с пирожками, телятина с макаронами и пирожное, затем чай. И все это в 25 верстах от немцев. После утренней канонады все как-то успокоилось и часам к 12 дня стрельба стихла. Кончаю, так как нужно идти здороваться с батальонами, уже выстроенными на плацу. Полк в полном составе, хотя и много молодежи еще не бывшей под огнем.

Любачев, 15 мая. …Сегодня утром я представлялся Начальнику дивизии генералу Шатилову и корпусному командиру и понемногу знакомился с полком. Дело не шуточное — у меня сейчас 4380 человек и до 350 лошадей. Размещены мы, по военному времени, почти роскошно. Видимо мы простоим здесь еще несколько дней, поэтому у меня с завтрашнего дня начинаются занятия в полку». Попов приводит некоторые письма Вышинского для более подробного описания военных действий, из которых можно узнать, что при русской армии было «много добровольцев до 20 лет, некоторые из которых имеют Георгиевский крест». Содержатся сведения о финансировании армии – он отмечает, что одних полковых сумм не меньше 70 000 рублей». Проработав 6 лет в консульстве, Вышинский не имел представления о сложности работы командира. После трех дней пребывания на линии он пишет: «Сейчас собственно на деле приходится убеждаться в том, насколько сложна эта роль, какая масса обязанностей и забот лежит на командире и какая вместе с тем ответственность!»[4].

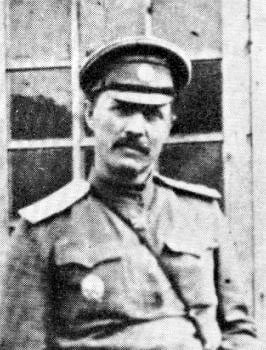

Поступив в действующую армию, Вышинский на всех этапах проявляет себя как талантливый штабной офицер, исследователь, военный востоковед. Его служба в Эрзруме и Стамбуле подтверждает важную разведывательно-дипломатическую роль. Он прошел весомый боевой путь от фронта Первой мировой войны до создания Армянского корпуса. Командуя 13-м Лейб-Гренадерским Эриванским полком, Вышинский участвует в тяжелейших боях на Восточном фронте. Он описывает эти бои в мельчайших подробностях, особенно переживая за потери, лично принимая участие в судьбе каждого бойца. За храбрость награждён Георгиевским оружием и орденом Святого Георгия. Эти награды — высшее признание личного мужества и профессионализма в Российской империи. За короткий срок он завоевал симпатии солдат и офицеров. Поручик Гвелесиани писал: «Полковник Вышинский понял душу офицера передовой линии; во все время командования полком, Вышинский был редким и самым заботливым командиром: никогда не отдохнет и не съест, пока какой-нибудь маневр не окончен, причем он сам лично должен был во всем убедиться. Все отступательные бои был неразлучно с полком и со Штабом, ехал последним. На новых позициях лично распределял роты и еще раз обязательно все обходил и смотрел, как укрепились. Только убедившись, что все в порядке, позволял себе немного отдохнуть»[5].

В разгар мировой войны Кавказский фронт развалился. Сформированная молодая Республика Армения для защиты территорий от турецкой интервенций нуждалась в создании собственной армии, в деле формирования которой определенную роль сыграл Е.Е.Вышинский.

После Февральской революции он был назначен начальником штаба Кавказской армии. С декабря 1917 года — начальник штаба формируемого Армянского корпуса при генерал-лейтенанте Назарбекове. Под рапортом генерала Назарбекова, в котором он сообщает что «вверенному ему корпусу приказано прикрывать государственную границу на участке от границы Батумской области до Нахичевани» в 1918 году стоит подпись Вышинского тоже [6]. В Национальном архиве Армении сохранилось сообщение Вышинского о ситуации в Эрзрумском направлении Кавказского фронта в декабре 1917г.: «Первый и шестой корпуса уже начали отход в тыл. О движении же армянских частей в Эрзруме нет никаких сведений. Чтобы удержать завоеванный край необходимо теперь же пригнать в Эрзрум все армянские части с их укреплениями, которыми можно будет прикрыть фронты первого и четвертого корпусов. Несомненно, что вслед за первым корпусом пойдут в тыл пятая Туркестанская дивизия и части пятого корпуса. Прошу сообщить какие национальные части имеются в распоряжении фронта для замены на позициях последних частей и прошу распоряжения о наискорейшей отправке в Эрзрум армян»[7].

Будучи действующим офицером с внушительным опытом штабной работы, Вышинский участвовал в военной организации Армянского корпуса и в подготовке Сардарапатского сражения. Генштаб считался «мозгом» русской императорской армии. Сбор и обработка сведений, касающихся боевых характеристик действующих частей, упорядочение и направление многочисленных распоряжений и приказов, координирование связи, сбор и обработка данных противника и многое другое, необходимое для принятия решений командованием выполняли штабные офицеры, обеспечивая своевременное информирование и отчетность, что в свою очередь обуславливало успех той или иной военной операции. Выпускник академии генштаба А.А.Зайцов писал: «Умение согласовать действия [разных командиров-прим. автора] для получения наилучших результатов является еще более существенным и осуществляется лишь органом, обслуживающим интересы целого. Все это и является уделом офицера Генерального штаба и его основным полем деятельности»[8]. Благодаря незаурядным способностям, личным качествам, умению работать неустанно, знаниям и незаменимым навыкам работы с информацией, роль офицеров Генштаба русской императорской армии в военном строительстве была ключевой. Именно благодаря этим качествам, безупречной служебной репутации, генерал Вышинский возглавил Отдельный Армянский корпус и получил приглашение от премьер-министра Каджазнуни продолжить службу в Первой Республике: «Ввиду окончания деятельности штаба выражаю всем чинам искреннюю благодарность за службу, а вас, глубокоуважаемые Фома Иванович и Евгений Евгеньевич, прошу принять от имени правительства Республики горячую признательность за самоотверженную службу в тяжелое время. Уверен, что Вы и Евгений Евгеньевич не откажетесь и впредь служить своими знаниями и опытом на пользу Армении»[9]. О личных мотивах, побудивших русского офицера поступить на службу в национальную армянскую армию, к сожалению, нам не известно. В его биографии отмечается, что «5 марта 1918 года приказом главнокомандующего войсками кавказской армии назначен начальником Штаба отдельного армянского корпуса. 5 сентября 1918 года по случаю расформирования Армянского корпуса назначен в распоряжение военного министра Республики Армении».[10] По словам сослуживцев Вышинского после формирования национальных армий «устроится в Грузии не было никакой возможности: так или иначе предстояло покинуть насиженные места. Но куда и как?»[11]. Путь в Россию был отрезан, страна погрузилась в пучину хаоса гражданской войны, альтернатива поступления в красную армию не прельщала и многие русские офицеры, оставаясь на местах, связывали надежды с успехами деникинской армии. И мы предполагаем, что в этом кроется одна из причин того, что русские офицеры остались в Армении и здесь же нашли свое последнее пристанище. Генерал Вышинский скончался 30 сентября 1918 года в Дилижане[12]. По свидетельствам современников был похоронен во дворе местной православной церкви. Могила утрачена вследствие оползня[13]. Супруга с дочерью эмигрировали.

Одним из малоизученных отрывков биографии Вышинского является его дипломатическая служба.

13 октября 1908 года Евгений Вышинский «переименован в Надворные советники с назначением Секретарем Российского Генерального консульства в Эрзруме, где проработал до 1 мая 1914 года. Его деятельность связана с изучением, сбором информации о военной мощи Османской империи, о движении войск и подготовке к военным действиям в приграничной полосе, а также о реформах в турецкой армии[14]. 22 апреля 1917 года по приказу военного министра командирован в Петроград в распоряжение Временного правительства для участия в разборе вопросов о делах Армении, а 1 декабря 1917 года был командирован в г.Эрзинджан для ведения переговоров с турками о перемирии[15].

Заслуживает внимания и научная деятельность Евгения Евгеньевича. Будучи в Армении, он провел ряд исследований по военной географии, топографии, частично – этнографии Кавказского края, результаты которых были опубликованы в его монографиях «Терско-Дагестанский район (Военно-статистический очерк)», (Тифлис, 1906), «Кавказско-турецкий район (Военно-статистический очерк)», (Тифлис, 1908), «Маршруты из Эрзрума в Чорохский край и оттуда к берегу Черного моря. Поездка 1909» (Тифлис, 1913). В них содержатся интересные сведения о жизни, быте местных народов, в том числе и армян, статистические данные, а также подробные описания местности, включая топографию, топонимику. Благодаря трудам Вышинского мы узнаем, что в начале 20-го века «над скалистым береговым обрывом реки Аракс» ясно видны были остатки города Ервандакерт. «Особенно хорошо сохранилась крепость и часть городских каменных стен». Автор приводит также историю создания города упоминая при этом, что «по свидетельству армянского историка Моисея Хоренского (370-490-ые гг.) Ервандакерт был укреплен великолепными зданиями и цветниками, окружен садами и обработанными полями». Сам факт упоминания исторических источников свидетельствует о добросовестном исследовательском подходе востоковеда. Кроме того автор критически подходит и к официальным статистическим источникам, считая их «не вполне точными» вследствие «отчасти полной некультурности местного населения, не понимающего настоящей цели опросов местной администрацией и сообщающее ей заведомо неверные сведения, частью в совершенно безразличном отношении к делу статистики чиновников администрации, ведающих сбором статистических данных и часто попросту «сочиняющих» их.[16] В своих трудах Вышинский касается социально-экономических вопросов, организации сельского хозяйства, земельных отношений, занятости и основных источников заработка местного населения. Он отмечает, что «наибольшей величины огороды достигают под Карсом. В качестве арендаторов их обыкновенно являются персияне, аджарцы и александропольские армяне. Разводят капусту, картофель, бураки, лук, морковь, фасоль и пряные травы».

В работах Вышинского содержится также информация о состоянии промышленности края, в особенности металлургии и соляным промыслам: «В настоящее время алавердский завод сдан в аренду «Кавказскому металлургическому обществу», которое, по-видимому, прилагает все усилия, чтобы привести его в образцовое состояние. С проведением Карсской железной дороги, явилась возможность плавку меди производить уже не растительным углем, как прежде, а коксом; машины приводятся в движение керосиновым мотором. Все части печей привезены частью из Америки, частью из Европы. Плавка в них дала очень хорошие результаты как по количеству меди, так, особенно, по сокращению топлива и времени». Все три соляных рудника – Ольтинский, Кагызманский, Кульпинский, арендуются у казны одним лицом – Джанполадовым»[17]. Из его же работ мы узнаем, что среди армян наиболее распространенными ремеслами были производство ковров, сукна, а также производством изделий из латуни и обработкой кожи. «Главными торговыми центрами кавказско-турецкого района являются наиболее крупные города Эривань, Карс и Александрополь»[18]. Более подробное описание региона приводится в книге «Маршруты из Эрзрума в Чорохский край и оттуда к берегу Черного моря. Поездка 1909». В ней можно найти информацию о распределении населения по этнической принадлежности, описания деревень, дорог и их проходимости, названия придорожных пунктов и местных предметов и многое другое. Как добросовестный исследователь Вышинский проводил также работу не только по сбору и анализу выявленной информации, но и по исправлению имеющихся карт с обозначением местностей и их стратегического значения[19]. Его научные труды по военной географии, участие в разведке Кавказского военного округа — яркое свидетельство синтеза научной и практической работы и представляют научный интерес для широкого круга исследователей, а биография Вышинского — одна из ярких проявлений армяно-российского взаимодействия в эпоху распада империи.

Лилит Асоян,

к.и.н., доцент ШГУ им. Налбандяна, МНОЦ НАН РА, РАУ,

координатор научных программ филиала Россотрудничества в г.Гюмри.

Фото ЦГВИА и из книги «Лейб-эриванцы в великой войне» под ред. К.Попова, Париж 1959 г.

- РГВИА, ф.409, оп.1, д 178388, «Послужные и формулярные списки и сведения о прохождении службы офицеров и чиновников: о частях действующей армии, в штабах и в учреждениях военного ведомства».

- РГВИА, ф.409, оп.1, д 178388.

- Галиция (Австро-Венгрия), Восточный фронт Первой мировой войны.

- К.Попов,Лейб-Эриванцы в Великой войне, Париж,1959, сс.94-95.

- К.Попов, Указ. соч., с. 106.

- См. Национальный архив Армении ф.1267, оп.1, д.30.

- Национальный архив Армении, ф.1267, оп.2., д.61.

- Ганин А.В. Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны 1917-1922 гг. М., 2010, с.4.

- Интерактивная мультимедийная карта российско-армянского партнерства// https://ksoors.org/mogila-generala-evgeniya-evgenevicha-vyshinskogo/ .

- Национальный архив Армении, ф.1267, оп.2, д.126

- К.Попов, Указ. соч., с.8.

- Национальный архив Армении, ф.1267, оп.2, д.126

- Г. Харатян. Дилижанская грядка Армении. – Ер: Мекнарк, 2019. – 79 с.

- А.А. Колесников, М.К. Басханов, «Накануне Первой мировой: русская военная разведка на турецком направлении. Документы. Материалы. Комментарии», Тула:Гриф и К, 2014, с. 314

- Национальный архив Армении, ф.1267, оп.2, д.126

- Вышинский Е.Е., «Кавказско-турецкий район (Военно-статистический очерк)», (Тифлис, 1908), с.31.

- Там же, сс.126, 128.

- Там же, с.157.

- «Маршруты из Эрзрума в Чорохский край и оттуда к берегу Черного моря. Поездка 1909» (Тифлис, 1913), с.80.