«Наша Среда online» — «Искусный военачальник и тактичный местный администратор на Кавказе и в Терской области, он был внезапно выдвинут судьбою на самый видный пост в России».

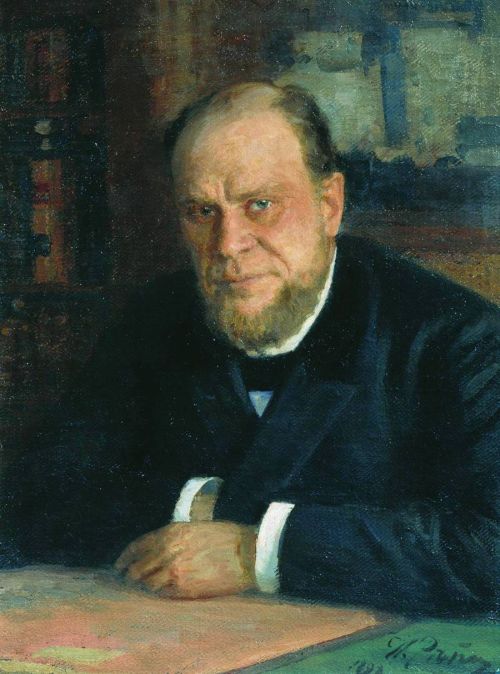

Анатолий Фёдорович Кони о Михаиле Тариеловиче Лорис-Меликове.

25 декабря прошлого года исполнилось 33 года со смерти графа Михаила Тариеловича Лорис-Меликова. Люди, близко знакомые с кипучей деятельностью этого выдающегося человека в конце семидесятых и начале восьмидесятых годов, не находили возможным поделиться своими воспоминаниями о нем с русским обществом. (…)

Поэтому людям поколения, вступившего в общественную жизнь с начала девятисотых годов, имя Лорис-Меликова ничего или почти ничего не говорит, и упоминание о нем подчас вызывает вопросительный или равнодушный взгляд, прикрывающий почти полное неведение. А между тем среди людей, игравших в русской жизни последних десятилетий крупную и влиятельную роль, одно из ярких и в то же время трагических мест занимает граф Михаил Тариелович Лорис-Меликов. Искусный военачальник и тактичный местный администратор на Кавказе и в Терской области, он был внезапно выдвинут судьбою на самый видный пост в России, облечен чрезвычайной властью, сосредоточил на себе внимание всего мира и, пролетев как метеор, умер, сопровождаемый злобным шипением многочисленных врагов и сердечною скорбью горсточки друзей. Мое знакомство с ним было непродолжительно, свидания наши происходили после долгих перерывов, но все-таки оставили во мне неизгладимое воспоминание. Он и теперь, более чем через 30 лет после нашей последней встречи, ярко вспоминается мне как живой, с блестящим взором умных и добрых глаз, с милою и как бы застенчивою улыбкой под густыми усами, с живым жестом и горячей речью, пересыпаемой поговорками и освещаемый вспышками добродушного юмора.

Взрыв в Зимнем дворце в феврале 1880 года вызвал общее сознание необходимости сильной власти, единой по направлению в своих разветвлениях и обеспечивающей общественный порядок, но в то же время чуждой старой бюрократической рутины, заботившейся, в своей близорукой самоуверенности, лишь о показном порядке и благополучии и допустившей развиться тому своекорыстию, которое в 1881 году вызвало гневный призыв императора Александра III на борьбу с хищениями. По указанию графа Дмитрия Алексеевича Милютина выбор государя остановился на харьковском генерал-губернаторе, генерал-адъютанте графе Лорис-Меликове, который выгодно отличался от других, носивших то же звание, своим умением действовать примирительно и твердо, находчиво и решительно, что было блестящим образом подтверждено энергическим локализированием ветлянской чумы, на борьбу с которой он был посылаем. В воспоминаниях Скальковского приведен ряд эпизодов из деятельности Лорис-Меликова по борьбе с этим бедствием, грозившим вскоре принять всенародные размеры, — эпизодов, характеризующих его энергию, находчивость и полное забвение об элементарных личных удобствах в борьбе с антисанитарными и вопиющими культурными неустройствами, почти без всяких материальных средств и сведущих помощников. В роли харьковского генерал-губернатора, которому была выделена обширная область, он пользовался своими совершенно исключительными правами с особым тактом и пониманием истинных потребностей населения, с которыми шли вразрез практиковавшиеся приемы водворения порядка путем обречения «обывателей» на произвол и бесправие. Известно, как неудачно было, в этом отношении, управление Одессой знаменитого со времен Севастополя генерала Тотлебена, им самим прямодушно признанное впоследствии. В обширном районе, подчиненном Лорис-Меликову, дела приняли совсем другой оборот благодаря его вдумчивости, уважению к общественным деятелям и готовности сделать свою большую власть, по удачному выражению князя П.А. Вяземского, «сильною, но не досадливою».

Обращение его, как председателя Верховной распорядительной комиссии, к населению Петербурга и к русскому обществу вообще произвело необычностью своего тона крайне благоприятное впечатление. С первых его шагов стало ясно, что он не намерен идти избитым путем бездушных и рутинных мероприятий, выработанных канцелярским способом; что он понимает невозможность держать общество в положении безучастного зрителя политической борьбы, не прислушиваясь к его упованиям, не опираясь на его доверие и не вглядываясь любовно и пытливо в его нужды. Закипевшая затем вокруг него работа по устранению вопиющих злоупотреблений окружила его миссию общим доверием всех порядочных людей. Облегчение цензурного гнета, тщательный пересмотр предпринятых с поспешной неразборчивостью административных мероприятий, доступность самого Лорис-Меликова подействовали живительным образом на общество, совсем утратившее веру в фактическое осуществление тех начал, которые были вложены в реформы шестидесятых годов! Казалось, в душную комнату со спертым воздухом отворили форточку, — и многие почувствовали в своей груди свежую струю. Печать заговорила более свободно и смело, в различных ведомствах почувствовались единство и определенная программа действий, а упразднение знаменитого III отделения было встречено общим сочувствием.

Летом 1880 года Лорис-Меликов был назначен министром внутренних дел и, пользуясь неограниченным доверием государя, принялся за осуществление своей программы, которая состояла в посылке внутрь России сенаторских ревизий и в обсуждении добытых ими данных вместе с созванными со всей страны сведущими людьми для выработки оснований для дальнейшего законодательства. Хотя Валуев в своем дневнике, столь строгий к «нашим государственным фарисеям», к которым, однако, во многих отношениях принадлежал он сам, и находил мысль «ближнего боярина Мишеля I» (так он ядовито называл ненавидимого им Лорис-Меликова) о каких-то редакционных комиссиях из призывных экспертов «монументом нравственной и умственной посредственности», но далеко не все разделяли его взгляд. За всем этим многим чуялись задатки представительных учреждений, которые должны были завершить великие преобразования первых лет царствования и, дав исход пожеланием истинной свободы, сплотить на общей работе во имя правового порядка всех его истинных друзей. Впереди виднелось давно желанное окончание изжитой роли самодержавия и призыв общества, постепенно и систематически подготовленного, — без смуты и кровавых потрясений, к участию в законодательной деятельности. Роковой день – 1 марта 1881 г. – отодвинул мирное осуществление этого призыва на целую четверть века… Все робкое в обществе шарахнулось в сторону реакции, и на внутреннем политическом горизонте обрисовались зловещие фигуры Победоносцева и графа Д.А. Толстого. Проект созыва сведущих людей, уже принятый, был оставлен – и Лорис вышел в отставку. Потянулись серые, бесцветные дни наружного спокойствия и кажущейся прочности отжившего порядка.

Находясь в апогее своей власти и влияния, Лорис-Меликов очень дорожил советами сенатора Михаила Ефграфовича Ковалевского, первоприсутствующего в уголовном кассационном департаменте Сената, и часто виделся с профессором А.Д. Градовским, с которым меня связывала старая дружба и единство взглядов на многие вопросы. Глубокий и многосторонний ученый, последний исходною точкой и целью всех своих научных трудов считал личность в ее правовых условиях, ту личность, о которой так часто забывает современное государство, опираясь лишь на свои права и подавляя отдельного человека, которому предоставляется лишь исполнение обязанностей. Такое умаление личности, одинаково свойственно, хотя и по разным основаниям, и абсолютизму, и социал-демократическому строю, не раз отмечалось Градовским. Вот почему не образ правления, а задачи и способы управления преимущественно привлекали к себе его внимание. Он настаивал на необходимости политического воспитания личности и, следовательно, целого общества. Отсюда его горячее отношение к внутреннему смыслу реформ Александра II. (…)

Россию он знал по русскому солдату, с которым так много имел дела. Но о крестьянстве и о среднем сословии составлял себе понятие по кавказским туземцам или по теоретическим взглядам, почерпнутым из чтения. Отсюда его готовность оперировать in anima vili в предположении, что народная жизнь с ее обычаями и особенностями легко уложится в предвзятые схемы. Отсюда его несколько высокомерное и вследствие того недостаточно вдумчивое отношение к развитию революционной деятельности, которую он считал наносным явлением, долженствующим сложить оружие при первых же шагах правительства по либеральному пути. Отсюда его взгляд на периодическую печать того времени как на могущественную силу, имеющую всенародное влияние, и его отношение к некоторым деятелям прессы как к представителям твердого и неуклонного политического направления, тогда как эти господа при первой же его неудаче отвернулись от него, не брезгая возможностью поливать его имя помоями или насмешливо именуя его «диктатором сердца».

Отсутствие знакомства с людьми было третьим его недостатком и весьма важным, ибо истинный государственный человек должен не только знать людей вообще, но быть знаком и с личностями. Все было ново для бедного Лорис-Меликова в Петербурге. Ему приходилось смотреть на своих возможных сотрудников через узкую призму приближенного к нему образцового бюрократа Каханова, вечно стремившегося к какому-нибудь министерскому портфелю, или через одностороннюю оценку одного из влиятельных лиц судебного ведомства. (…)

Но если при ближайшем знакомстве Лорис-Меликов оказывался не подходящим к идеалу государственного деятеля, каким последнего привыкли представлять себе на Западе, то это же знакомство заставляло ценить встречу и близость с ним просто как с человеком. От него веяло теплом чуткого и нежного сердца, в нем было много трогательного простодушия, а ум его, яркий и своеобразный, как я уже говорил, отражался в метких определениях и в милом тонком юморе. (…)

Мы расстались в 1884 году (прим. — В Висбадене, где тогда уже проживал Лорис-Меликов, а Кони лечился) с искренней приязнью друг к другу, и мне было жаль покидать одинокого старика, сгоравшего одновременно и от неудовлетворенной жажды деятельности, и от душевных ран, и от подступавшего к нему настойчиво и неотвратимо физического недуга. (…) Воспоминания о днях, проведенных с ним в 1885 году, у меня менее цельные и богатые. Я заметил в нем усиление горечи и больший упадок духа, чем в предыдущий год…Очевидно было, что примирение со своею, поистине роковой и трагической судьбою совершается в нем очень болезненно и, как ржа железо, постепенно съедает его душевные силы…Он стал вместе с тем тревожно относиться к материальной будущности своей семьи. Об этом он писал мне однажды подробно, еще до нашего второго свидания: «…Жаль мне пятерых детей да жены, имущественное положение которых находится пока далеко не в цветущем состоянии, и надо по крайней мере еще пять лет времени, чтобы дело это наладилось как следует. А между тем дети родились и росли в достатке; правда, роскоши не знают, но не знакомы они и с нуждою…Вот причины, по которым мне жаль было проститься с светом и хочется протянуть дряблое существование мое еще несколько лет. Как знать, пожелают ли вспомнить после меня о совершенных мною когда-то заслугах, хотя бы в последнюю войну, и , оценив их, обеспечат ли семью мою соответственною пенсией? Вспомнят ли, что из 72 миллионов, израсходованных в Малой Азии на нужды войск, я, по собственной инициативе, не дозволил выпустить в обращение ни одного полуимпериала и протянул всю войну на наших кредитках! Интендантские мудрецы и некоторые начальники отдельных частей, лакомые до приобретений, предсказывали мне тогда ужасы, уверяли, что жители в конце концов не станут ничего продавать нам, указывали на Балканскую армию, где почти половина всего расхода производилась на золото. Слушал я все эти предсказания, помалкивал да крепился. Мрачные предсказания, однако, не сбылись; начатое дело было доведено до конца блистательным способом, и государственная казна освободилась от расхода по крайней мере в 10 миллионов металлических рублей, которые, за неимением в собственных подвалах, она вынуждена была бы занять вне государства и притом за крайне убыточные проценты…» (…)

Летом 1886 года Лорис приехал в Петербург, и я навестил его, приехав для этого из Гунгербурга, где я жил в это время. Я застал его очень нервным, похудевшим более, чем прежде, и с заметными признаками одышки при малейшем волнении. Глаза его лихорадочно горели, руки были сухи и горячи.

«Отец родной, — начал он, — вы, вероятно, уже слышали, что в Петербурге шипят про меня, что я приехал попытаться опять попасть во власть. Какой вздор! Мне нужен снова долгий отпуск, я убедился, что не могу жить в этом климате даже летом, не имею сил поехать и на Кавказ и перенести все, что там пришлось бы перечувствовать…Ведь я на службе – и как генерал-адъютант, и как член Государственного совета…Отец родной! Ты это можешь себе представить! Ведь меня могли заставить ждать в приемной на потеху всем, и сказать мне одно-два слова или вовсе промолчать. А ведь я отдал России все, что имел: здоровье, душевное спокойствие…»

И он уехал за границу, откуда ему уже не суждено было возвращаться…Ему ясно дано было понять, что его административный опыт, его несомненные заслуги по долголетнему управлению Терской областью, его ясный и живой ум не дают ему даже скудного права выслушать из уст монарха что-либо о положении страны, судьбы которой еще так недавно были ему почти бесконтрольно вверены. Не понадобились и его таланты вождя…Война была у многих на устах, но дешевый шовинизм не находил себе отклика в сердце государя… (…) Вести, приходившие из России, были тоже мало для него утешительны. В господствующих общественных кругах как отголосок теорий, развитых в свое время Катковым и его последователями, проповедовался своеобразный и пагубный культ власти как власти, совершенно независимый от ее направления и границ, причем власть рассматривалась не как средство управления, а как самодовлеющая цель. Понятно, что попытка Лорис-Меликова направить работу в смысле продолжения преобразований Александра II громко провозглашалась преступлением против России, — и голоса об этом не могли не доходить до его исстрадавшихся от всяких наветов и клевет ушей…Вместе с тем сходили понемногу со сцены и те люди, в которых он привык видеть справедливых ценителей своей деятельности и личности. Особенно поразила его смерть Александра Васильевича Головнина. (…)

13 декабря 1888 года, присутствуя в Харьковском технологическом институте на испытании гидравлическим прессом прочности шпал, взятых из-под императорского поезда, потерпевшего 17 октября крушение между Борками и Тарановкою, я услышал, как один из экспертов-инженеров сказал другому: «А Лорис-то-Меликов умер, в Харькове получено об этом известие…»

Из равнодушных уст услышал смерти весть я,

Неравнодушный ей внимал я [1].

Примечания:

Валуев, Петр Александрович (1814-1890), граф, председатель Комитета министров.

Головнин, Александр Васильевич (1821-1886), руководитель «Морского сборника», министр народного просвещения (1861-1866; член Государственного совета.

Градовский, Александр Дмитриевич (1841-1889), русский профессор права и публицист.

Каханов, Михаил Семенович (1833-1900), управляющий делами Комитета министров (1872-1880), с августа 1880 г. товарищ министра внутренних дел, с апреля 1881 г. член Государственного совета.

Кони, Анатолий Федорович (1844-1927), председатель петербургского окружного суда; с 1891 г. сенатор уголовного кассационного департамента; видный судебный и общественный деятель.

Ковалевский, Михаил Ефграфович (1829-1884), сенатор, ревизовал в 1880 г. Уфимскую и Оренбургскую губернии по делу о расхищении башкирских земель; в 1881 г. Был назначен членом Государственного совета и заседал по департаменту законов.

Скальковский, Константин Аполлонович (1843-1906), русский горный инженер, автор воспоминаний.

Тотлебен, Эдуард Иванович (1818-1884), граф, генерал-адъютант, инженер-генерал, военный инженер.

Источник: Дневник Е.А. Перетца, государственного секретаря (1880-1883)/ сост. И науч. Ред. А.А. Белых. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. – 512 с. Печатается выборочно по изданию: Кони А.Ф. Граф М.Т. Лорис-Меликов//Кони А.Ф. Собр. Соч.: в 8 т.М.: Наука, 1968. Т.5. С. 184-216

- Переделанная цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Под небом голубым страны своей родной». У Пушкина было: «Из равнодушных уст я слышал смерти весть, И равнодушно ей внимал я».