«Наша Среда online» — Проблема преподавания логики в средней школе была актуальна во все времена. Не вдаваясь в подробности проблемы в существующих подходах и в ее решении, рассмотрим одну из них, которая относится к действительности средневековой Армении.

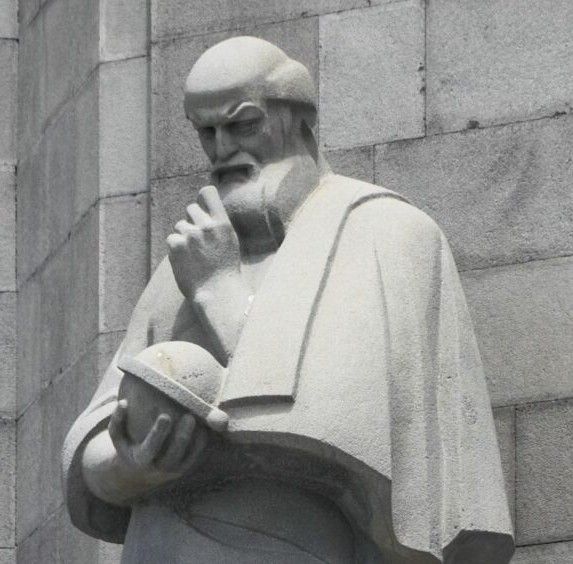

Хотя еще в 1-ом веке до н.э. в Древнем Риме в развитии логики участвовали армянские мыслители, такие как, известный грамматик и оратор Тиран Айказн, собравший произведения древнегреческих мыслителей, тем не менее, принято говорить, что история армянской логики, на самом деле, начинается с Давида Анахта (Непобедимый) (конец 5-го века – начало 6-го века), который был известной личностью средневековой философии, науки, культуры [1]. В честь побед во время диспутов с выдающимися учеными, он прославился как «Непобедимый Философ» и завоевал большую славу. Кроме богатого философского наследия, он создал свое философское учение, которое было редким явлением в реальности раннего средневековья [6]. Впервые в Армянской действительности Непобедимый, предложил завершенную модель средневекового высшего образования, основу которой составляет обучение «семью свободными искусствами». Система высшего образования состоит из двух уровней. Первый уровень включает в себя «тройку наук», т.е. обучение грамматике, искусству риторики и элементарной логике (диалектике), которые образуют гуманитарную сферу знаний. Первая ступень высшего образования заканчивается обучением диалектике и переходит ко второй ступени – к обучению разделам и подразделам чисто философской науки. Разделы философии составляют формальная логика, теоретическая философия и практическая философия. С этой последовательностью и проходит процесс обучения. Как видно, две ступени высшего образования связываются с предметом логики, первая ступень заканчивается начальной логикой, а вторая начинается с высшей логики. Четыре математические науки составляют ось второй ступени средневекового высшего образования, так называемые ряд «точных наук» – «четверка наук» или «перекресток». После преподавания математических наук учебно-образовательная программа Непобедимого предусматривает прохождение теологии. Согласно его учебно-образовательной программе, после изучения разделов теоретической философии необходимо переходить к преподаванию разделов практической философии. Практическую философию он делит на этику, хозяйственное управление и управление городом. Таким образом, учебно-образовательная программа Давида Анахта (Непобедимого), подчеркивает три ступени высшего образования: гуманитарные, eстественно-математические и oбщественные науки. Он также ссылается на образовательные методы и принципы, которые были конкретизированы для преподавания разных учебных дисциплин и были широко распространены в университетах и в других школах высшего образования типа средневековой Армении [3].

Первый армянский ученый, который заложил прочный фундамент изучения точных наук в Армении, был Анания Ширакаци (7 век), чья научно-педагогическая деятельность и наследие, которого оказали большое влияние на дальнейшее развитие науки и образования [2]. Он разворачивает широкую учебно-философскую деятельность, основывает естественно-математическую школу высшеобразовательного типа, пишет учебники, и всю свою деятельность полностью посвящает решению научных и учебных вопросов. Ширакаци развивает распространенное в те времена, учение «семи свободных искусств», он считал, что после изучения цикла «четверки», необходимо снова вернуться к циклу «тройки» и изучению ряда дополнительных учебных предметов.

В отличие от предыдущей системы образования, основным материалом учебной программы новосозданной школы Ширакаци были математические науки: арифметика (теория чисел), музыка (теория), геометрия и астрономия. Школьная программа Ширакаци кроме наук «квартета» включала «тройку», в том числе летоисчисление, географию, метрологические и другие предметы. Он обрабатывает учебно-образовательные программы, методы преподавания, создает учебные пособия.

Учебник арифметики Ширакаци, в частности таблицы арифметических операций,- древнейшие в мировой математической литературе. «По значению древности математической культуры, пишет И. Депман,- среди народов Советского Союза на первом месте армяне… Ширакаци в своих работах, кроме чисто математических проблем, поднимает и другие вопросы: о сферической форме Земли, о затмениях Луны и Солнца, о многоугольных числах, о календарных вычислениях, и все это он выразил в эпоху, когда почти никто из европейцев не занимался исследованием этих вопросов».

Григорий Магистрос (около 990-1058 г.г.), известный армянский философ, просветитель и военно-политический деятель, сыграл важную роль в области науки и образования, в сфере развития школьной деятельности, не жалел сил, для распространения образования и науки в стране [4]. Он создал или способствовал созданию многочисленных школ, в некоторых из которых преподавал сам, участвовал в работах по созданию учебно-образовательных программ. Магистрос рассматривал образование долгим и многоступенчатым процессом, ядро которого составляли «семь свободных искусств». Однако до преподавания «семи искусств», необходимо было пройти подготовительный этап, который включал в себя искусство обучения чтению и письму, беглое чтение Ветхого и Нового Завета и освоение его содержания, знание древней языческой мифологии и литературы. После подготовительного этапа должна последовать первая ступень средневекового высшего образования – обучение предметам «тройки». Эта ступень обучения заканчивается «определениями Платона и Аристотеля и Пифагорскими замечаниями», которые вместе с «Гомеровскими и Платоновскими диалектическими» суждениями составляют содержание диалектики (логики). Только после детального исследования предметов «тройки» происходил переход на второй уровень образования к изучению естествознания и к исследованию «четверки» математических наук. Он принялся за перевод на армянский язык важнейших памятников античной науки и философии, в частности, «Геометрии» Евклида. Григорий Магистрос придавал важное значение созданию учебных самостоятельных пособий и учебников. Он лично создал учебник грамматики.

В Византийской науке, школе и в образовании, а также в других областях общественной жизни слишком большую роль занимал армянский элемент, в частности, величайших армянский математик Византийской империи Левон Математик (IX век). Левон Математик или Философ (около 800- 870 г. н.э.) был новатором византийской науки, особенно математики, механики и акустики, а также школьной системы [5].

В 20-30-ые годых IX века Левон Математик открывает частную школу для преподавания и распространения знаний философии и математики. Он удостаивается покровительства императора Теофила, и когда император около 855 г. вновь открывает Константинопольский университет, руководство им предоставляет ему. Во время лекций о Евклиде Левон Математик для выражения арифметических отношений впервые вместо чисел употребляет буквы греческого алфавита в качестве арифметических символов.

Аракся Тиграновна Мкртчян

Армянский государственный педагогический университет им. Х. Абовяна, г. Ереван

Список литературы:

- Геворгян, Г. А. Логика : [на армянск. яз.] / Г. А. Геворгян, В. Х. Багдасарян. – Ереван, 1994.

- Мирумян, К. А. Анания Ширакаци, математика в нaучной и учебно-образовательной системе (Математикан дпроцум) / К. А. Мирумян // Математика в школе : [на армянск. яз.]. – 2000. – № 1.

- Мирумян, К. А. Математические взгляды Давида Анахта (Математикан дпроцум) / К. А. Мирумян // Математика в школе : [на армянск. яз.]. – 2001. – № 1–2.

- Мирумян К. А., Математические-педагогические взгляды Григора Магистроса, Математикан дпроцум /Математика в школе, на армянском языке/, Ереван, 2000 г., N 5-6.

- Мирумян К. А., О научно-педагогический деятельности Левона Математика, Математикан дпроцум /Математика в школе, на армянском языке/, Ереван, 2001 г., N 6.

- Определения философии : [на армянск. яз.] / пер. с древнеармянск., предисл. и ком. С. С. Аревшатяна. – Ереван, 1960.

В сборнике: Актуальные проблемы обучения физико-математическим и естественнонаучным дисциплинам в школе и вузе. VI Межрегиональная научно-практическая конференция учителей, посвященная 75-летию Педагогического института имени В. Г. Белинского. под общей редакцией М. А. Родионова. 2015. С. 128-132.