Фреска первая. Медвежий сон

Фреска вторая. Царский пир

Ибо для счастия созданы люди, и кто

вполне счастлив, тот прямо удостоен сказать себе: «Я выполнил завет Божий на сей земле».

Все праведные, все святые, все святые мученики были все счастливы.

Ф. М. Достоевский, «Братья Карамазовы»

(РИСУНОК В КНИГЕ ЖИЗНИ: РЕБЕНОК С ВЫКОЛОТЫМИ ГЛАЗАМИ)

ВАСИЛИЙ СПУСКАЕТСЯ В АД

Я шёл по Войне, как по воде.

Я уводил людей и самого себя от Войны — и я приближался к Войне, ибо видел: без Войны люди никуда, и сам я никуда, и мои пророчества живут только благодаря Войне.

Я понимал: Война есть зло, но как же прожить без зла на широкой Земле? Тогда мы зла от добра не отличим. А может, и отличим? Может, нас, горемычных, всю жизнь этой ложью кормили: свет — мрак, жизнь — смерть, Миръ — Война?

Я шел по Войне, и я уводил душу мою туда, где ей надлежало быть: я с этим послушанием родился, я понимал: мне надо излечивать, гладить по головам, по окровавленным лицам, горько улыбаться тем, кто не то что смеяться — словца произнесть не может, ибо отрезаны, вырваны языки их.

Я шёл сквозь крики и длинный бесконечный, вечный стон, сквозь отчаянный щенячий визг — так человек блажит перед смертью, — я шёл к тем, кто погиб, и вставали предо мною ушедшие, тесней смыкался их строй, и я шёл мимо них, как от века генерал идёт перед солдатским строем, перед взводом и ротой, перед многоглавым батальоном, обречённым на смерть в ближнем бою, я глядел им в глаза и не мог им солгать, и я неслышным, горячим шёпотом говорил им только правду. Война. Вы все умрёте. На Войне всегда важно знать одну истину: завтра я умру. Нет. Сегодня. Меня не станет. Но я умру во имя Родины моей.

Я шёл и глядел в лица моих солдат. Они стояли передо мной навытяжку, в шатком строю, а как будто спали; сапоги их облепила жирная грязь, родная земля, они глядели мимо меня и поверх меня, и я понимал: они знают всё о своей завтрашней смерти. Я набрал этих солдат из тех людей, что были приговорены, за решёткой сидели, срока мотали. А я глядел на них так, будто всем им был отец и всех их, без разбору, любил. И всем надо было отменную еду приготовить. И всех до отвала накормить. И всех приголубить, по затылкам погладить. Моя шершавая, как рашпиль, ладонь, вся в земле! Я генерал, это значит могильщик. Я убиваю Войну. И я её всё время хороню. А ведь она, Война, моя первая любовь. Я помню, как она явилась; раздался взрыв, и небо осветилось; до дна озарился бешеным светом безумный Мiръ, и я почувствовал себя таким древним, ветхим, древнее ископаемого чудовища в пустыне, древнее звёзд, что сияли, когда нас ещё не было на Земле.

Я шёл вперед, и я хотел, чтобы за мной шли люди, и они снимались с мест, выходили из строя и шли за мной, и видел я зрячим затылком: они без жалости оставляют в прошлом своём надежду свою, и они идут за мной, не зная, куда я их приведу, а через миг, равный вечности, уже зная об этом.

Я шёл, и я хотел оглянуться назад, на людей, идущих за мной, и сказать им: не ходите за мной! не поддавайтесь соблазну моему! туда, куда я иду, ходить нельзя, запрещено!.. — но они упрямо шли, и не мне было их остановить.

Остановиться и я не мог. Мне было страшно.

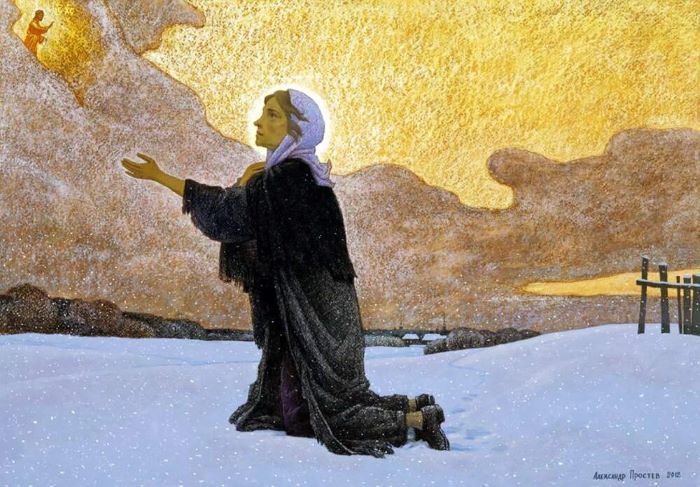

Но ты, Ксенья, ты шла тут, близко, рядом со мной.

Ты не держала меня за руку, а будто держала. Так тепло, тесно, будто пальцы переплелись и слиплись, я ощущал твою руку; я задирал голову, над нами сияли полнощные звёзды, сверкающие ягоды в чёрной траве, и поле становилось то молчащим в ночи полем сраженья, и всюду лежат вповалку убитые и раненые; то заснеженной равниной, без единого зверя, без затерянного человека, и воет метелица над белыми холмами, душу рыданьем вынимает; то площадью широкой, и мы опять с тобою, родная, по той площади идём и глухим людям в уши — их жизнь выкрикиваем.

А они и слушать не хотят. И не слышат.

Во звёздных небесах мерцали знаки. Звёзды горели то светло, то черно. Складывались в слова. Я, задирая башку, их читал, ледяной ветер развевал мои косматые власы, и я шептал тебе беззвучно: Ксения, страшно мне, — и ты поднимала ко мне лицо твоё и улыбалась мне в ответ: не бойся ничего, нам с тобой уже поздно бояться.

Ты говорила: не бойся, ступай, всё вниз и вниз. Мы с тобой идём туда, где мало кто из живых побывал. Владычица Ада хотела тебя туда повести? А видишь, веду я. Я тебя защищу. А она, низведя тебя во Ад, мечтает тебя сгубить; будь твёрд душой, отринь страх, ступай тяжко и прочно, плотно приминай сапогом родимую землю, вминай стопы в её текучую, липучую, сладкую грязь. Земля — застолье. Она яство. Её надо приготовить: в котле — врагу, а потом черпнуть воды из кровавой реки и сварить на костре ушицу.

Для всех. Для нас, для них.

Мы шли вдвоём по полям Войны, будто по Белой площади. Сегодня Белая, завтра Красная. А ещё через миг — Черная.

Ты мне шептала беззвучно: нет страха, нет боли, душа твоя тверда, и только сердце плачет.

И я слышал это.

И ты шептала мне: ты увидишь мучения, ты узришь безумие, будешь созерцать не людей, а тени, только не выпускай руку мою, только не отпускай.

И так же беззвучно я отвечал тебе: да, не выпущу никогда.

По полям, в логах, перелесках, оврагах, яминах лежали люди. Мы спускались вниз, всё вниз и вниз, и я слышал громкий плач и тихий всхлип, и ни одной звезды не горело над нашими головами, а было так светло от снега, будто в сердцевине Млечного Пути мы шли, медленно шагая, как в далёком детском, позабытом сне.

И, слыша чужой плач и ловя дыханием чужие горькие слёзы, плакал я.

Я слышал, как рвалась чужая странная речь, как громко, неудержно вскрикивали люди, выпуская из груди последний крик, крик сожаления по утраченной Земле; люди бормотали, сетовали, проклинали, гордились, клялись, рыдали, благословляли: жизнь, Царя, Войну, Победу. Люди умирали внутри веры своей и уповали, что воскреснут, Господу подобно. А кто и не верил. Отрицал. Отвергал Мiръ, в коем погибал, и самоё смерть. Ярость мешалась с лютой болью. Ужас — с воздыманьем, в последней любовной ласке, слабых, как атласные тонкие ленты, умирающих, лебединых рук. Жальба и гнев застывали в объятии. И всё округ меня и под медленно, тяжко идущими ногами моими, в тяжелых армейских сапогах, сливалось в общий страшный, без конца без краю, гул, и века бурлили в небесном котле, как моё невероятное, безумное месиво, — я, сцепив голодные зубы, медленно готовил его на Царской кухне, — и, съединившись в булькающую солдатскую кашу, в чудовищный кровавый кулеш, века прекращали быть Временем; Время умирало, исчезало, а взамен обваливалась мгла, налетал последний вихорь, и кто-то дальний кричал, я различал слова: «Не вдыхайте!.. только не вдыхайте воздух!.. закройтесь!.. накиньте на себя простыню!.. накиньте одеяло!..» — и вдруг все эти разрозненные крики слетались, сбивались в один страшный, мощный хор, и вопль хора сметал с лица Белого Поля все сухие ветки и обмёрзлые скелеты недавно живых существ, людей, зверей и птиц, и оставался один крик — голый, длинный, отчаянный, неутолимый крик, вынимающий нутро, заклинающий, проклинающий.

Я спросил тебя, Ксения: отчего так мучатся они?.. — и ты ответила бесслышно: они умерли, а небо их не принимает, и земля тоже, и они летят и кричат между небом и землей, и ждут своей участи, и не знают её, и плачут по ней.

Я попросил тебя: дай я в лицо им загляну, неведомым мученикам!.. — но ты потянула меня за руку, говоря мне пожатьем твоей руки: идём, идём, не останавливайся, остановка смерти подобна.

Я увидел вдали новое заснеженное поле, одно из череды бесконечных земных полей, мы подошли ближе, и я понял: это не поле, а площадь неведомого града, вот разрушенные башни Кремля, вот осыпаются прежде самоцветные купола, ставшие пепельными, пыльными, угольными. Руины! Вот что видел я. Как отомстить? Как воскресить? Это плоды Войны, понимал я, и Зимнюю Войну было не отодвинуть, ни слабым ладоням одного человека, а хоть бы даже и Царя, и генерала, ни могучей многолюдной армии, вооруженной до зубов, ни целому народу, отлитому в кузне времен в единый, неподъёмный великанский молот.

Мы уже шли по выжженным стогнам, среди руин. Я узнавал площадь в лицо. Вот здесь горел особо мощный, до небес, ночной костёр. А здесь в сугробе я просил милостыню. Я остановился и задрал голову; генеральская ушанка, с красной звездой, свалилась в сиротский снег с моего затылка; передо мной возвышался взорванный храм, и я узнал его в лицо.

— Ксенья!.. глянь, наш собор…

— Не смотри. Не останавливайся.

Она тянула меня вперед, но я застыл и не мог шевелиться.

— Гляди! Вон туда!

Я прищурился, поглядел и увидал хоругвь.

Хоругвь, чёрно-синего шёлка, нещадно мотал и крутил снежный ветер, и лик Спаса Нерукотворного, вышитый на ней, то кривился в плаче, то таял во всепрощающей улыбке, то грозно, страшно супил брови.

— Войско!.. Моё!..

— Да нет. Не твоё, любимый.

— Вижу, люди идут!.. Много людей! Толпа!..

— То не люди, Василий. Они давно мертвы. То бесплотные души их, скиталицы.

Я глядел, и я понимал, то сон, я сновижу, и Ксенья сон видит со мной, и выбраться из сна наружу я не могу, ибо Зимняя Война, должно быть, тоже сон, да и я сам себе снюсь, а вот Ксения, она тут единственная настоящая, юродивая моя.

— Они все мертвы?.. Но их тут тьмы тем…

— Да. Все.

— И что, они на Войне погибли?..

— Да. На Войне.

— Зачем они близ нас вьются?.. Зачем за нами влекутся?..

— Мы у них между небом и землей одни остались.

Хоругвь рвал ветер, бил снегом мне в лицо и Ксенье, и ближе подступали призрачные люди, и я тщетно шарил зрачками по их худым, голодным прозрачным лицам — вот знакомые черты, вот этого я знавал, а вот этой даже руку целовал… — да!.. тебя узнал!.. и тебя!.. и тебя, мой солдат, танкист, погибший вчера при штурме зимней белой, хрустальной высоты… в смерти тот, кто был ничтожен, станет важным и нужным: кому?.. Богу?.. людской памяти?.. но ведь память пропадёт, растает, память, ведь это тоже снег, и наступит новая весна, и отхлынет Времени ледяной прибой, и забудут новые люди, как тех, прежних, звали, и что они, неведомые ушедшие, великого или гадкого совершили…

Ещё круг. Ещё виток. Мы спускались всё ниже, и люди, шагавшие по площади, покорно, послушно шли за нами, мы с Ксеньей были полководцы, а бесплотные души — наши солдаты, но не было у них бесплотных танков, и бесплотных копий, и бесплотных ружей, и бесплотных гранат, чтобы врага взорвать и себя геройски подорвать; и за ними, людьми-призраками, летели, жужжа и кусаясь, призрачные осы, прозрачные ядовитые пчёлы, ледяная, трещащая громкими крыльями саранча, и ближе призраки подбегали, и я мог уже рассмотреть их перекошенные лица, уродливые, мученические, истомлённые: по щекам, вдоль морщин, прорезанных диким резцом ужаса, стекала тёмная кровь, капала на грудь и плечи, пятнала снег; я догадался, они плакали кровью. Снег под их голыми ступнями закручивался, сворачивался в живые, шевелящиеся клубки, я видел, как снег обращается в тысячи белых змей, червей и ящериц, обвивает бегущим щиколотки и пятки, и сонмы гадов всасывали в себя призрачную синюю, метельную кровь.

— Ксения! Зачем они за нами!..

— Не отталкивай их. Мы их вожди. Мы магниты их. Мы, того не желая, притягиваем их.

— Чем?!

— Жизнью.

— А куда мы сейчас?

— К реке.

— Я генерал! Я не могу оставить войско!

— Ты и не оставлял его. Гляди. Оно впереди.

Все вниз и вниз, и река уже блестела там, за поворотом, за обрывом, по нему сползала косами, слезами, кровью грязь и алая глина, осыпался на ледяной заберег кусками горелого ржаного ломкий уголь. Все вниз и вниз, мы спускались осторожно, вцепившись друг в друга, и, о чудо, к берегу сама собою подплыла чёрная просмолённая лодка, Ксения глянула на меня мгновенно и остро, из-под серебряных от инея ресниц, седые пшеничные волосы вились у неё по спине, ласкаемые ветром, босые пятки она вдавливала в грязь обрыва, пытаясь не упасть на скользкой от застывшего наста тропе, и всё-таки выпустила руку мою и упала, сначала на колени, потом набок, лик её горестно искривился, волны невыплаканных слёз затопили его. Я наклонился, ухватил Блаженную мою под мышки и тихо поднял; я поднимал её, как флаг. Да, она была моя хоругвь. Так бы нёс и нёс её, по берегу реки Адовой. До самого смертного часа.

Лодка, разрезав пласты шуги и сала, ткнулась носом в запорошенный небесной солью берег, ждала.

В ней некто сидел. Я только что разглядел его. Жил там, ёжился, горбился, молчал.

Грел дыханьем заскорузлые, корявые корни-руки.

— Ксенья!.. Там человек!..

— Нет. То не человек. Страж. На границе мiровъ всегда есть страж.

— Как говорить я буду с ним?..

— Молча. Стражи понимают язык молчанья.

Сидящий вскинул седую голову. Как же он был на меня похож! Я думал, я гляжусь в зеркало речного льда. Он глядел молча, сквозь меня, дикими, красными глазами, и глаза его кричали: «Я возьму с собой в ладью толпу умерших! А тебя не возьму, и твою сумасшедшую тоже! Вы оба — живые! Вам со мной нельзя! Нельзя!» Я глазами кричал ему в ответ: «Я не покину моё войско, хоть бы оно и погибло всё, до человека! Я не оставлю любовь мою! Видишь, я держу её за руку! И буду так держать всегда! Всегда!»

Ксения подняла ко мне нежное лицо. Я глянул ей в лицо и разом разглядел все мелкие морщинки, что на светлый лик её сетью набросила беспощадная судьба. Из небесных ярких радужек лились на меня молочные лучи Всевышней радости, и здесь, в Царстве скорби, я удивлялся, как же душа живая ещё может светло и странно радоваться.

— Садись в лодку.

— Как! За нами целое войско спешит! Перевернется посудина!

— Мы все уместимся. Не утонем.

Я разбил тонкий хрусткий заберег ногой в чугунном сапоге, подхватил Ксению под колени и под лопатки, легко поднял, будто это она была призрак, а не все те, что кучно толпились вслед за нами, и, ступая по воде, перенес мою драгоценную ношу в лодку. Старик угрюмо выстрелил в нас зрачками, когда мы усаживались в лодке; он молча пробормотал мне: «Ждём, пока подначальное мёртвое войско твоё всё в моей ладье не рассядется. Тогда поплывём».

С обрыва, покидая руины испепелённой Белой площади, скатывались призраки. Они набивались в лодку всё гуще, теснее, их туманные лица сливались в одно, их сцепленные руки перевивались и срастались, они обвивали друг друга руками и телами, подобно снежным змеям, и я переставал различать их черты, свет горьких улыбок и блеск белков. Скоро только свет нательных крестов остался в тумане, обнявшем ладью; крестики горели звёздами, перемещались в сумрачном воздухе зимними светляками, падали, осыпались, тихо звенели, превращались в музыку льда, в тайную зимнюю симфонию. Перевозчик вскинул костлявые грубые руки и мертво вцепился в весла. Взмахнул деревянными ложками. Они тупо ударились о тонкий лёд, расколотили его, потом нащупали воду и погрузились в неё. Лодка, тяжело гружённая людскими судьбами, оттолкнулась от берега, развернулась и медленно, обречённо поплыла, оставляя за кормой непроглядно-смоляную, воронкой крутящуюся воду.

— Куда мы плывём?..

— А тебе не всё ль равно?..

— С тобой хоть куда.

— Вот и славно.

Я ловил глазами и ртом бегущую, летящую улыбку Ксении, понимал: только так она улыбается только мне, даже Господу Богу она, внутри молитвы, не так улыбалась, — а старик рыбак грёб и грёб, выгребал, перевозил на тот берег невидимые, изобильно нагрешившие души, да, так тут он, старый раб, сотни, тысячи лет служил, подрядился переправлять с берега на берег и мертвецов, и живых ни за что, за так, кто грош сунет, кто сохлым пирогом оделит, мы отплывали от берега, а там, на берегу, я видел, собралось новое незримое войско, и моё оно или чужое, я уже не знал, я глядел сквозь толпящихся призраков, сквозь их слёзы, стоны, вопли, они размахивали руками, лодочника к себе призывая: куда!.. куда!.. вернись за нами!.. не забудь нас!.. спаси нас!.. — а мы уже выплывали на самую стремнину, на середину реки, тут клубились и широко раскачивались погибельной нефтью масляные волны, в непрозрачной, траурной воде нельзя было разглядеть дно, лодка разрезала воду, как нож — последнее земное живое страдание, лодка удалялась от прошлого и ещё не достигла будущего, да и настоящее, обнимая её со всех сторон текучей водой, уходило за корму, мгновенно уплывало навсегда, без возврата, — лодка была живым существом с деревянными жёсткими боками и смоляным брюхом, мы с Ксеньей сидели на доске, крепко обнявшись, вокруг нас слились в один ледяной ком все наши покойники, и так мы, живые, ехали во Ад среди мертвецов, и шелестели мёртвые сухие листья, и издавали вой мёртвые железные трубы, и рвал посреди фарватера вьюжный зверь сильными ледяными зубами нашу последнюю воинскую хоругвь, да, я ещё видел её, густо-синий, ещё чуть, и чёрный шелк, золотное шитьё, сияющий лик Спаса, Он мрачно, гневно свёл брови, круглыми, совиными, всезрячими глазами произнося наш Последний Приговор; и дунул могучий красный, огненный ветер, и достиг лодки, и вмиг сжёг последнюю военную хоругвь, как добытую на знатной охоте рухлядь, и поджёг власы Ксении, седым златом разбросанные по плечам её и спине её; и смеялась она, голыми ладонями небесный огнь убивая, и всё крепче обнимал я её, боясь за неё, молясь за неё, и разум от любви потерял, пока лодка по стремнине плыла.

***

А на том берегу нас ждала рыжая Царская невеста.

И я даже представить не мог, что она скажет нам, когда мы с Блаженной, исхлёстанные ветром и брызгами, выбрались на заледенелый песок из смолёной лодки и так стояли, и вода, как кровь, стекала у нас по ногам, а старик рыбак сильно, мощно отгрёб от заберега, вонзив весло в донный ил, и поминай как звали, а рыжекосая красавица, страшная Царская возлюбленная, стояла у кромки дегтярной воды и ждала.

Она ждала нас. Мы — не ждали — её.

— Что ты делаешь тут, Диаволица?

Ксения закрыла меня грудью, будто я был ребенок её, а она Медведица была таёжная, грозная, и от выстрела охотницы защищала родного медвежонка.

— Хорошо, что за словом в карман не лезешь, Блаженная, чтобы ко мне по имени обратиться.

Усмешка изогнула накрашенный чужой кровью рот.

— Где мы?

— Вот и ты голос подал, бывший Царский повар. В Аду, где же ещё.

— Живы ли останемся?

— Да ведь вы уже неживые.

— Врёшь, красотка!

— Может, и вру. Участь моя такая, врать, когда никто обмана не ждёт. Ступайте за мной!

Теперь рыжекосая была нашим злобным проводником. Воеводой нашим, шутом и палачом. Она вела нас по Аду, время от времени оборачиваясь к нам и презрительно улыбаясь нам, презрением, как хлебом — голодных, и ободряя, и полосуя, как нагим ножом, молчаливых нас.

— Что, юрод? Напророчился всласть на площадях своих? Видел, что сделалось с Красной площадью твоею?

— Видел. Да воскреснет она, испепелённая. Как Бог, воскреснет. На третий день после Зимней Войны.

— Эка хватил! Это тебе так хочется. А судьба инакую песню поёт. Думаешь, что всё вечно? Что Родина вечна? Что народ вечен? Что площадное вече — вечно? И что твой дар, да, пламенный дар твой пророчий, Медведь-нагоходец, — вечен?! Наивный! Несмышлёный! Дитя ты. Старое, мохнатое, бородатое дитя. Вечный медвежонок ты, от сосцов Медведицы-Земли насильно отнятый! И тыкаешься, тыкаешься носом — в небеса! Давай! Переставляй ноги шибче! И бабёнка твоя пусть не плетётся лениво! Иначе не успеем!

— Что — не успеем?..

Мороз затягивал мои щёки, оплетая их паутиной боли, забвенья.

— Спуститься до самого дна!

Вокруг нас троих поднялся пугающий гул. Тяжкий, толстый тёмный звук, на грани слышимости, на исходе чувствований. Я будто спал беспробудно, и вот услышал сей гул и проснулся. Мы трое, Ксенья, Диаволица и я, стояли на обрыве. Внизу, под нашими ногами, уходила в бесконечность пропасть. Разевалась пасть подземного чудовища. Земля могла быть не матерью, но хищницей. Со дна пропасти поднимался густой красный туман воплей. Крики то приближались, то удалялись. Слов не разобрать.

— Кто это кричит?..

— Замученные! Запытанные в застенках! Убитые в подворотнях! Погибшие на Войне! Во всех, ты, генерал блинный и винный, войнах земных! Что молчишь?! Губы кусаешь?! Где же твои пророчества?! Где твой блаженный Божий дар?! Ледяной болванкой застыл! Во снежный влажный шар скатался! Онемел! Разум враз растряс! Вьюгой по ветру развеял!

Я, Василий-площадной-Царь, неумеха-генерал, мастер придворной жратвы, шел за рыжей белолицей девицей, Ксению рядом ощущал всем телом, сердцем и духом, и понимал: мы от Мiра зрячих нисходим в Мiръ слепых, и вот они, поднимались из тьмы, круговращались, летели округ нас громадным, слепленным из незрячих тел, орущим и стонущим живым кольцом. Я впервые видел так много народу сразу. Будто вся Земля тут мне её людей показала. И, мёртвые, ожили они; и круговой ход их, течение сотен тысяч тел вокруг нас, по орбите горя, был подобен ходу планет вокруг нашего единственного, бедного светила. Я глядел в небо, да неба не было уже. Искал глазами Солнце, и Солнца не было.

Была только зима. И Война. И мы, Адская троица, идущая в никуда.

— Ты, пророк нищебродов. — Рыжекосая остановилась и чуть обернула лицо ко мне, не глядя на меня. — Пророчь, коли можешь! А не можешь, навеки заткнись! Перед мощью Ада гибнут все людские потуги. Они все, катящиеся змеиным нагим потоком перед тобой, слепы! Не видят ничего! Им только лишь больно! Больно! А ты знаешь, боль есть любовь! Лучше, чем кто-либо, ты знаешь это! Взгляни на израненную руку твою! Ты изгрыз её, чтобы, подобно медведю, выбраться из капкана, во имя свободы и любви!

Я поднял изувеченную в незапамятной дали руку и рассмотрел её. На мне раны зажили как на собаке. Уродливые, вздутые шрамы исполосовали плоть вкривь и вкось. Да, я вылез из капкана. Я прогрыз до кости плоть руки моей. Я разбил молотом наручник, чуть не перебил себе сустав. Помню тот день: снег, метель, крики торговок, я кладу руку в серебряном ободе на рыночный камень, на коем рубщики кромсают мясо, в искусанной руке у меня молоток, я взмахиваю им и ударяю. Искры из глаз. Искры — в лицо мне — от железа и камня. Наручник, расколовшись в сочлененьи, там, где защёлка замка, падает в снег. Я поднимаю освобождённую руку к синему горячему небу и кричу хрипло: люблю тебя, Мiръ!

Рыжекосая обдала меня кипятком взора, ненавидяще, невидяще скосила глаза на робко стоящую рядом Ксению.

— Что зыришь, смиренная?! Притворщица! На деле ты смелая! Наглая! Храбрая! Как и я же! Так будь такой! Будь самою собой! Глядите на полёт тех, кто погиб от любви!

Летели мимо нас голые древние царицы, великие блудницы, я не знал их имён; летели и улетали, кувыркаясь и вращаясь в пространстве, в довременную тьму, медицинские сёстры и санитарки, походные жёны солдат и офицеров, застреленные, взорванные, замученные врагом; летели славные воины — и обнажённые, напрочь израненные, и в златых доспехах, в рваных гимнастёрках, в бархатных плащах, в изрезанных мечом кольчугах, и жалкие людские тряпки на лету срывал с людей палачий звёздный ураган; буря несла во Времени и в безвременье всех великих любовников, кого мы, люди, ещё помнили, и тех, кого мы напрочь забыли, навсегда. Вот говорят, когда человек умрёт: Царствие Небесное и вечная память! Кто будет вечно тебя помнить?! Кто имя твоё кровью запишет у себя на дышащих рёбрах, на кровавом сердца мешке?!

Я пытался схватить глазом хоть одно знакомое мне лицо в круговерти тел и лиц. Вот мой солдат! Нет. Вот мой майор! Мой полковник! Мой денщик! Нет. Я не знал этих людей. И все они, летя мимо, были неуловимо и бесповоротно похожи на меня.

Прошло ещё два, три мига, пока я понял: все они, все летящие, все клубки и завихрения мёртвых слепых телес, всё это — я, я один, и нет мне конца и краю, и гляжусь я в вечное моё, тысячеликое зеркало, и в нём себя не узнаю, а вижу лишь известную, одинаковую во все века судьбу мою.

Хитрый, ползучий шёпот раздался рядом, лёг на плечо, гладил раздвоенным языком мой молчащий рот.

— Хочешь узнать, как погибнешь?.. Я знаю. А ты?.. А ты?.. А ты?.. А ты, пророк площадной, юрод сугробный?.. Знаешь?..

Я повернулся к рыжей спиной. Глядел на Ксению.

— Знаю. Да не хочу сие от тебя слышать. Вперёд!

И мы опять пошли вперёд. Все вниз и вниз.

КРИКИ АДА

Я шёл, глядел и запоминал.

И две женщины рядом со мной, Царственная, в богатых, расшитых серебром и самоцветами нарядах, и нищая, в картофельном мешке с прорезями для головы и рук, шли, не отставая.

Перед нами, среди летящих голых тел, внезапно вспыхивал костёр на площади, и на том костре сгорала привязанная к столбу несчастная; она сгорала от любви, от навечной с любовью разлуки. Пролетал нагой парень, револьвер чернел мёртвой железной вороной в его судорожно сжатой руке: вот сейчас, через мгновенье, он выстрелит себе в висок, а может, в грудь, туда, где ещё бьется, умирая от любви, бедное сердце. Замирала на обрыве баба, скидывая с себя ситцевые жалкие тряпки, чтобы голой в объятья смерти впорхнуть, когда будет лететь в родимую реку с глинистого крутояра. Они все погибали от любви, зачем же тогда люди любят? Чтобы умереть? Любовь и смерть, как близко они летят, как рядом, вот в полёте крепко обнялись, не разнимешь рук.

И тут я увидел.

Я увидел в многоглавой, многорукой, многоногой толпе несущихся умалишенно мимо нас человечьих тел — нас с Ксенией.

Да, себя и Ксению увидел я, и почему-то израненные мы были, иные раны зашиты наспех военным хирургом, иные разверсты и кровят, оба голые, летим, обнялись, улыбаемся друг другу, хоть лица наши мокры, сплошь залиты слезами, но это не слёзы боли, это слёзы счастья и чуда. Зачем, в каком зеркале какого Времени я увидал нас? Кто просил показать нам нашу боль?

— Ксенья, ты видишь?..

— Видит она!.. Видит!.. — Рыжая нагло хохотала, в голос: кричала хохотом, клеймила, бичевала. — Ещё бы не видит!.. Она — раньше тебя вас увидела!.. Любуйтесь, голуби!.. Не уйдёте ни от Войны, ни от смертушки!..

— Но мы ещё живы. — Я выталкивал из себя хрип: так медведь зализывает рану. — И я сам знаю, как умру.

— И она — знает?!

Рыжекосая показала пальцем на Блаженную и засмеялась пуще.

Ксения наклонила голову. Из-под края мешковины торчали ее вечно босые, легкие ноги, красные на морозе, как гусиные лапы.

— Глядите лучше! Глядите в оба! Вы здесь, в Аду, в первый и последний раз! Когда вы, вот в этой толпе слепых, будете лететь мимо других, живых нищих юродов, вы Ада — не узрите! И Землю — забудете! И Рая — не припомните! А снег-то, гляньте, валит железный! Настоящий военный! Ты же сам хотел, генерал, чтобы снег — шрапнель! Чтобы метель — мокрыми верёвками! Чтобы буран — белым огнём из огнемёта! Выслужиться перед Царём хочешь?! Или сам, на Зимней Войне, власть поиметь?! Сам себе — Царьком — над солдатами твоими — стать?!

— Эй, ты! Смирно! — Я выкрикнул это рыжей, как команду перед строем, грубо, громко, звонко. — А Царь наш знает, где мы сейчас?! А мы, мы — знаем, где сейчас он?!

Рыжекосая широко, зверино распахнула травные, болотные глаза. В них ходила, бурля омутами, вода, шли косые дожди, тонула всякая надежда.

Она медленно прикоснулась к моим лохматым прядям, развеваемым ветром. Потрогала погон на моём генеральском кителе.

— Я знаю, где он. Я вас к нему приведу. Но сперва идите и смотрите.

И мы шли и смотрели.

***

Снег бил в бубен земли вперемешку с дождём; и вот уже грязная, вонючая вода обильно полилась сверху; и дождь шёл, подобно нам, быстро, тяжело, скользя по грязи, стекая по рёбрам и потрохам ржавой кровью.

Дождь хлестал нас по щекам, и в грудь, и в спину, дождь шёл вечно, от него не было спасенья ни теперь, ни потом. Дождь сменялся крупным градом, градины, величиною с перепелиное яйцо, били нас по плечам и затылкам, мы напрасно защищались ладонями, приседали, втягивали головы в плечи, сутулились, поднимали к небу согнутые локти: град избивал нас, оставляя на теле кровоподтеки и царапины, и из шелестящей стены военного града выбегала собака, разевала дикую пасть, и из пасти её вырывалось лютое, бешено-красное пламя, опаляло нам колени и щёки, бежало к нам быстрее ползущей змеи и поджигало грязную сивую траву вокруг нас, грубо наваленные доски, стальные сетки, битые кирпичи, всю разруху Войны, что и сюда, до глубин Ада, добралась; пес лаял захлёбно, у него шаром вздулся жадный живот, он на глазах превращался в жирного чернобородого мужика с руками-брёвнами, мужик всё так же по-собачьи лаял, и всё так же непотребное пламя рвалось из его безобразно раззявленного, с зубами расчёской, рта.

— Это сторожевой пес Войны. Он защищает Войну. Он будет её всегда охранять! Не обращай внимания! Ступай!

— А это кто?..

Я застыл в изумлении.

Посреди Ада передо мною, перед нами троими, расстилался необъятный, накрытый снеговой скатёркой стол: земляной, широкий, оснежённый, Белое Поле безумного пира.

Люди, подобно пчёлам или жукам, обсели огромную столешницу и ели, ели, ели. Жрали. Беспутно. Уродливо. Бестревожно. Истерично. Отчаянно. Важно. Всяко. Поливали устрицы белым вином, и бутыли дрожали в руках. Я узнавал мои излюбленные блюда, они же и Царём любимы были бессрочно: вот похлёбка из рябчиков в большой фарфоровой супнице, и на белом фарфоровом боку нарисован охотник с ружьецом в руках; вот баранья нога в сладком сливовом соусе, а вот поросёнок-матрёшка: я помню, как я готовил его: сперва брал анчоус, вставлял его в крупную оливку, оливку вкладывал в жаворонка, жаворонка в толстую перепёлку, перепёлку впихивал в куропатку, куропатку помещал в фазана, фазана еле втискивал в жирного каплуна — и, в конце концов, вталкивал каплуна в молочного поросёнка. А теперь порося на вертел, а теперь изжарить его до победного румянца! И вот он, мой славный поросёнок, на длинном серебряном блюде лежит; неужто я его не узнаю? Мою поварскую руку не узнаю?! Да того поросёнка придворные на куски хищно разрезали, разрывали! Еле успевали до ртов, до зубов куски те донести! Вот, вот он, посреди снежного стола!

Гурьевская каша в огромной алюминьевой миске, и сквозь манную белизну грецкие орехи просвечивают, синий изюм мелькает, резаные персики и груши в сахаре. Сыр сорока сортов, тонко порезанный, на глиняном крестьянском подносе: козий голубой, с зелёной плесенью, густо-жёлтый, янтарный, с дырами величиной с кошачью лапу, мягкий как масло, смрадный как солдатский носок, в красном воске, в прикопчённой корке! Свинина жареная, свинина тушёная, свинина солёная, свинина горячего копчения: я знал, как красивее её порезать, как изящным веером разложить на плоских блёстких тарелках. А вина, вина! Не счесть бутылок и графинов вдоль по скатерти метельной! А кто люду наливает? Да он сам себе и наливает. Жадно крючья-пальцы вцепляются в горлышки бутылей. Успеть! Не опоздать! Я первый! Нет, я! Скорей! Плесни! А то всё выпьют до меня! Без меня…

Жизнь, это шумела и жрала жизнь. Человек не может без еды. Царь мне сказал однажды смешливо и назидательно, палец подняв указкой: ты есть то, что ты ешь. Я поглядел на Царя спокойно и ему не поверил. Царь, разве он непогрешим? И Цари могут ошибаться. Ему передали эти мусорные слова как мудрость, а он повторил их как свою волю.

Люди пировали, а я глядел на них, и я понял: чревоугодие, вот что это такое. Потому они все в Аду. Жраньё, смертный грех. Да почему же грех? Разве создать еду — не искусство? Разве сварганить, состряпать вкуснятину — не благо?

— А сколько голодных, генерал. Сколько умирающих с голоду. По всей Земле. Подумай о них. Представь их. А ты готовил Царский пир! Приготовь пир на весь Мiръ — и я скажу тебе тогда твою последнюю мудрость.

Я отвернул лицо от шумящего, звенящего пира.

— Мою мудрость мне напоследок могу сказать только я. Я сам себе мудрость, Диаволица. Сам себе еда. Сам себе, да, Царь. Да, слушай это! Я не служка. Я служу Богу. И народу моему. И Времени. Да я и из Времени монетой выпадаю. И ты не подберёшь меня из грязи: в звёзды укачусь!

Я пошёл вперед, и женщины потекли за мной ручьями, богатейка и нищенка, и я шёл быстро, ногами в обляпанных грязью сапогах Адов воздух загребал, и сзади, в речном холодном тумане, оставались и пир, и стол, и буранные кисти скатерти камчатной, и жаренные в сметане белые грибы, собранные в Твери, и стерлядка, выловленная в солнечной щедрой Суре, и кислая капуста из Тулы вперемешку с красными катышками клюквы с Пелус-озера и коралловой россыпью саянской брусники, и грузди из Самары, обильно политые постным маслом, в глубоких фаянсовых мисках, и ягодные кисели с каширским топлёным молоком, налитые в стеклянные кувшины, и мелко резанная севрюга с Белого моря, украшенная свежесорванным укропом из Коломенского, и дымящийся, с пылу-жару, рассольник, солёные огурцы из Кинешмы, подобно зелёным рыбам, вольно плавали в нём; и пирог с сомятиной из Казани, и пирог с подберёзовиками, собранными в орловских лесах, и пирог с костромскою иргой, и пирог со сладким творогом из Курмыша, и самый у меня красивый получался, в полстола, пирог с вишеньем из Курска, увитый крест-накрест полосками песочного теста: будто вишню в тюрьму бросили-заточили, за решёткой сидит, а мы сейчас пирог куснём, новую жизнь и свободу, хохоча, праздновать станем! Всё это, еда и кухня, было моей родиной и моей школой. И всё оказалось смертным грехом. И за всё надо было у Бога прощения просить. Ну ведь не у этой же красноволосой змеи! На Царя она имеет право; а на меня — нет.

— Пошла прочь.

— Что, что?!

Я прошёл вперёд ещё немного, встал, обернулся к рыжей и спросил:

— А Царь там? На пире? За спиною остался?

Рыжая усмехнулась.

— Нет. Он — нас — впереди ждёт.

Мы опять двинулись вперёд, и перед нами замаячила разрушенная маленькая церковь, одна стена обвалилась от взрыва, три других ещё держались, осыпаясь. Мы подошли ближе. Ксения задрожала.

— Не ходи туда. Не гляди туда.

Я подошёл, с трудом распахнул обожжённые двери и переступил порог. Женщины тихо вошли за мной. Внутри погибшего храма сидели дети. Они были ещё живые. Зачем я смотрел! Зачем слушал! Нельзя было. Надо было послушаться Ксению.

Закопчённые кирпичи. Крошево каменной пыли на треснувших плитах. Около Царских Врат, измазанных подсохшей кровью, сидел мальчик. У него не было руки. Культя кровила. У него не было даже сил плакать, он только беззвучно кривил окровавленный рот с выбитыми зубами. Обгорелые фрески виноградом вили на стенах довременную славянскую вязь. Перед мальчиком застыли две девочки-близнецы. У обеих были выколоты глаза. На полу валялся солдатский штык, которым это проделали. Девочки тонко плакали-выли, на самой тоненькой, запредельно высокой, небесной ноте. Звук истаивал под раненым куполом. Ближе всех к нам, вошедшим в храм, сидел совсем малютка. Года два, три, может, стукнуло ему, не больше. Его голое тельце было изрезано ножом. Кровь запеклась. Он напоминал пергамент, сплошь исчёрканный красными, чёрными письменами. Уставился на нас пустою пропастью взгляда, глаза его молчали, стеклянные, хрустальные белки не двигались в глазницах.

— Всё это сделала с детьми Война, — тихо вымолвила Диаволица.

— Всё это сделали с детьми люди, — эхом отозвалась Ксения.

— Всё это с нами сделали взрослые. Вы!

Я обернулся на голос. Это выкрикнула девочка, навзничь лежащая у сгоревшего амвона. Вся расстрелянная церковь всеми стенами, дырами, спалёнными фресками смотрела на неё; и мы, живые, смотрели. Белые тощие коски, вымазанное кровью лисье личико. У девочки по локоть были отрублены руки. Да, топор лежал тут же, при ней. Она истекала кровью. На её голом животе была вырезана красная звезда. На груди лежала толстая тяжёлая книга, и ветер, налетающий из проделанных бомбами дыр, с тихим шуршаньем перелистывал ветхие, ломкие страницы.

— Зачем мы, дети, отвечаем за ваши грехи?! Только потому, что вы — нас — родили?!

Девочка выкрикнула это и замолкла. Потеряла сознание. Вокруг неё валялись разбитые лампады, цветные стёклышки осыпали ей волосы и шею, она лежала, умирающая Адская Снегурочка, и великий, долгожданный праздник умер, и ёлку сожгли.

Зачем мы сюда пришли, в Ад? Чтобы увидеть умирающих на Войне детей?

Ксения села на пол рядом с маленькими мучениками. Время от времени она поднимала лицо и оборачивалась ко мне, и жалобно глядела на меня, словно спрашивая: так ли я все делаю, родной мой Василий, правильно ли делаю? Она начала говорить, сбивчиво, путано, насущно, необходимо, только так и надо было говорить сейчас и здесь, в мёртвой церковке, среди умирающих детишек, эти дети были нам всем родные, они уже были не просто дети, люди, — звери и голуби, рыбы и стрекозы, они были снега и дожди и летели с небес, и возвращались обратно в небеса, и плыла задыхальной, заковыристой речью Ксения, и речь её превращалась в таинственные слёзы, во вкус полыни, в безумную, последнюю молитву, такую только раз в жизни у смертного родного ложа и читают:

— Милые!.. Самая главная опасность позади. Мучеником стать ведь не так страшно!.. Вы знаете, что святого Егория окунали в кипящее масло?.. Нет?.. Так вот знайте; и словца жалобного не произнес он, в масле варясь, не заплакал, не вскрикнул, и мучителей своих — ничуть не проклял!.. Вот ведь сами вы не знаете, а я знаю, я: ваша кровь — это наше, нас всех, всех людей, будущее Причастие!.. Вы пролили кровь за Бога, детки, и значит, вы уже под Его крылом, и вы с ним на Голгофе. Ах, вы не знаете, что такое Голгофа! Это, милые, Ад земной. Ад, он не только Ад где-то там, в сказке, в преисподней, в страшной ночной песне. Ад — рядом, и вот вас окунули прямо в Ад, в его кипящее масло, окунули с головой, по самую макушку, и вас, как святого Егорья, резали ножами и штыками, на вас вымещали всю взрослую злобу, всю ненависть!.. А вы терпели. Вам бы сейчас, родненькие, сладенького чего-нибудь!.. Хворосту бы вам в сахаре… пирожка бы с малиной… да вот, тут у нас ведь и повар есть, он теперь Зимней Войны генерал… повар-то есть, да еды никакой нету… не сготовить… не угостить… Да и зубки вам иным враги повыбили, пряничек не укусите, сушку не откусите!.. орех не разгрызёте, ни грецкий, ни кедровый, ни лещину…

Маленькие мученики, слушая Ксению, стали потихоньку подтягиваться к ней. Подползать. Издавая стоны. Плача. Через силу. Преодолевая расстояние протянутой руки за минуту, две. Оставляя на усыпанных кирпичным крошевом плитах полосы, разводы крови. Так пол церкви расписывали кровью своей мученики и страстотерпцы, едва начавшие жить, а Ксения не видела этого ужаса, она сидела, закрыв глаза, и слёзы изобильно текли по её впалым грязным щекам, и она говорила, говорила:

— Милые, солнечные мои!.. Пальчики ваши нежные, если бы тут у меня угощенье имелось, вы бы пальчиками вашими так быстро, ловко все мои, для вас приготовленные, яства растащили!.. И то, ведь еда для вас, дети, это великое спасение, это вера в то, что вы воскреснете, взрастёте, подниметесь, зашумите на ветру!.. Ах, пряников бы для вас мне припасти, и пахучего сыру, и хрупких галет, и шоколадных, во рту тающих конфет!.. как бы вы весело, жадно всем этим великолепием наслаждались… Дети, вы едой живы! А мы, отцы и матери ваши, так радуемся, вам, миленьким, еду на кухнях готовя!.. А вы зажмурьтесь да представьте себе, ну, вообразите, что вся эта радость нынче есть у вас, у вас в пальцах, на коленочках, на груди, в ладошках ваших!.. Вся сёмга, осетрины куски, клубника в мисках, топлёное молочко с тёплой коричневой корочкой… все витые булки, посыпанные сахарной пудрой, все сметанники, круглые, как жёлтая Луна в страшных небесах, все виноградные кисти и приторный пустынный изюм… вот вы тянете руки ко всему этому счастью, а я вас щедро, бесконечно им оделяю, ибо много, много счастья у меня для вас в мешке, да я вас так люблю, всех, всех, да вы все, любимые, вечные, мученички мои Царственные, если даже и бедняки, нищие сопляки, вы все мои дети… это я, я вас всех родила!.. я безумная мать, я любила всех и рожала от всех!.. и вас, каждого, безумно любила и люблю… и вас, вас я, так выходит, не уберегла, ну и что же, и что же?.. Вы уйдёте в Мiръ Иной, там по снежным увалам бродят небесные лисы, звёздные волки и медведи, вы им из рук будете пищу давать, они будут ваши друзья и братья, звери, а не люди… А я на Земле, так и быть, останусь, ваша всеобщая мать!.. За меня, из-за меня вы погибли на Зимней Войне. Как мне вас спасти?.. Не спасу. Немощная я. Не смогу. Не Господь я. Это Господь всех воскрешал. И дочь Иаира, и Лазаря, и всех.

Она передохнула, а я глядел на умирающих в страданиях детей, и это было самое страшное, что я мог видеть в Аду.

Но ведь не Ад важен. Не Ад главенствует. А Войну мы ведём для того, чтобы вот их — детишек — не этих! будущих!.. — спасти.

Я сцепил руки так, что пальцы сухим розжигом захрустели.

Ксения ловила ртом воздух, я видел, как ей трудно говорить, и она бормотала, как пела, это была дикая, слёзная, глубинная песня Ада, такую только в Аду и услышишь, на земле ей места нет, нету и в небесах. Хриплые вдохи-выдохи, задыханье, по лбу, вискам её пот течёт, на губе и щеках влага, а дети безотрывно глядели на эту дикую, непонятную бродяжку в мешке, умирая, тянули к ней руки, а кто лежал на холодных, в трещинах, плитах, тот глядел не на юродку, а на звёзды-гвозди, намалёванные давно упокоившимся богомазом на выгнутом в вечность куполе.

— Не плачьте!.. не плачьте… — Она сама заливалась слезами. — Вообразите, что я вас — чудесной едой оделяю!.. Тебе вот веточку винограда… а тебе — кусок пирога с капустой… а вот тебе, держи, жареное куриное крылышко… косточки обсоси да ещё попроси… А тебе, тебе — жавороночек печёный, клювик злачёный, крылышки сдобные, колядки преподобные!.. Зима ведь, зимка, да… Сколь ещё холодов впереди лютых… А ты жавороночка за пазухой закутай… да ступай с ним на небо петь колядки, да беги, беги к Солнцу без оглядки!.. Хлеб, хлеб, и тебе, и тебе, и вот ещё хлеба святаго кусок, и на каждого — «Живый в помощи» поясок… а причаститься-то!.. надо же ведь и кагорчика глотнуть!.. от Ада до Рая — эх, долгий путь…

Она оглядывалась растерянно.

— Нельзя… без Причастия…

Я до крови закусил губу. Решил поиграть с ней в эту, для детей последнюю, игру. Вытащил из-за голенища нож. Шагнул вперёд. Наклонился над распатланной, безумно бормочущей Ксенией. И резанул себя по запястью. Кровь полилась, и лилась всё гуще, всё темнее и быстрее, полоумно-быстро капала на каменные плиты.

— Давай! Не зевай! Горсть подставляй…

Она послушно подставила горсть. Дождалась, пока в живую ладонную чашу наберётся кровь.

— Кровь людская… обратись в вино… Господи… сделай нам это чудо…

Терпко, сладко запахло в гаревом воздухе церковным кагором.

Сквозь Ксеньины пальцы капало забытое в Войну вино.

— Сейчас… сейчас!.. — Она на коленях поползла среди детей, и к каждому наклонялась, и к каждому каплю святого вина подносила. — Вкусите… примите… пейте из руки моей все… сие есть кровь Господня… вам с нею — в долгий путь пуститься… сначала в землю, потом на небеса… жить вам тут полчаса… а там — вечно… Хлеб ваш земной вы весь съели… а причастным вином самое счастье его запить… вы с Причастием уходите, значит, вы счастливы… вы успели к счастью, успели!.. У собаки боли… у ежонка, волчонка, медвежонка боли… а у моего родного ребёнка — больше никогда не боли… Испей… и ты… не бойся тьмы… не бойся пустоты… нет пустоты, всё есть густота и полнота… и горсть моя наполняется кагором, кровью Господа, и в смерти вашей вы будете, слышите, будете — жить…

Дети плакали, лепетали несвязно, вскрикивали, рты и подбородки их, вымазанные в сладком вине, дрожали в последних робких улыбках. Они силились улыбаться, и им это удавалось.

В притворе проскользнула медленная тень. Меня окатило кипятком боли, надежды, воспоминания, чуда. Успел я узреть край сонно реющего бирюзового плата, шёлковый подол падающего с плеч красного плаща. Проплыло мимо золотою ладьёй нежное, узкое, как дынная косточка, забытое лицо. Тебе в Аду негоже пребывать, Невеста Неневестная, Царица Небесная; зачем Ты здесь? Кого спасаешь? По ком молитву творишь?

И внезапно весь храм, убитый огнём Ада, наполнился корзинами с яствами; я таких и на моей Царской кухне не видел; и возникли невесть откуда еловые ветки, с пахучей гущиной тёмных вечерних игл, разбросались по полу церкви, сами собою воткнулись за оклады изуродованных икон, а за колючими ветвями и ель появилась, целиком, огромная, мощная, зелёная пирамида, и вся весело шевелилась, источала пьяный хвойный дух, и на её растопыренных ветках вспыхивали там и сям лиловые шары, солнечные еловые шишки, обмазанные сусальным золотом, ледяные фигурки зайцев и белок, тонкие серебряные змейки с изумрудными глазами обнимали колкую тьму, ёлку густо обвивали шнуры гирлянд, огоньки горели лампадами в кромешном таёжном, духовитом мраке; ёлка качалась, переливалась бешеными огнями, покрывалась всё новыми, невиданными, драгоценными игрушками, это Бог послал детям напоследок великий детский праздник: умирающие дети безотрывно глядели на колючее, огнями горящее чудо, высилась, достигая разбитого купола, могучая еловая башня, усыпанная звёздами любви, Солнцами радости, Лунами ласки и прощенья, жемчугами утраченного счастья, алмазными лилиями потерянного Рая.

— Детки!.. детоньки мои… вот вам и ёлка… глядите… вы будто бы вокруг неё — хороводом идёте… возьмитесь за руки крепче, крепче… Вы счастливы?.. Счастливы?..

Девочка в отрепьях, с отрубленными на обеих руках пальцами, сидящая около мальчика с перебитыми коленями и локтями, протянула беспалые руки к плачущей Ксении и хрипло воскликнула:

— Да!.. Счастливы!.. Да!..

Лицо Ксении заливали слёзы. Я держал разрезанную мою руку над её согнутой черпачком рукой до тех пор, пока кровь не перестала литься, капать, всё медленнее, и, наконец, не затянулась на глазах, не запеклась рана.

Блаженная ползла на коленях дальше, и дети тянули к ней руки и губы. Тому, кто не мог проглотить Причастие, она выливала сладкое вино на грудь, туда, где билось сердце.

— Я ваша матерь, дети, я ваша всеобщая матерь… вы умираете, а я — у вашего изголовья… я вас люблю, так люблю, ведь я вас всех, каждого, родила… ваши души родила… ваши жизни лелеяла… помню у каждого родинку, царапину, перелом, помню первое ваше словечко, первое горюшко… первые слёзы, первый ваш смех и праздник… И сегодня праздник у нас, праздник… смерть в Аду, вы думали, это ужас и боль, а вышло так, что это получился праздник… и ёлочка сама, сама к нам пришла… видите, какая нарядная… Царевна… Царская… невеста…

Диаволица вздрогнула.

Она стояла поодаль, к нам с Ксенией не приближалась.

Но её дальняя дрожь хлестнула меня из пространства горячей, вулканной плетью.

— А мы вот не видим ель!.. расскажи, какая она!.. — крикнула ослеплённая штыком девочка-близнец, и её слепая сестра тоже кричала, просила о том же, только беззвучно, распялив выпачканный кровью рот.

— Какая?.. Ослепительно красивая… ослепительно… на неё даже посмотреть спокойно нельзя, так она сыплет искры, длинные иглы… знаете, так снег сверкает под Солнцем, свежий, чистый, вроде белый, а под лучами сплошь разноцветный, и на ёлочке нашей тоже смарагды и яхонты, Царская шпинель и речные перлы… бусы, бусы на ней висят, она их еле держит колючими лапами, такие тяжёлые… из медвежьих закромов, из Царской берлоги… там, в тайге, у медведей есть свои Цари и Царицы… и сокровищ полный сундук… зима им много алмазов в берлогу набросала… вот оттуда извлекли красотищу и ёлку украсили… И флажки тут, и золотые цепи, и фонари ярко пылают, поближе зазывают, сластями угощают…

— А на верхушке у неё что?..

Безногий мальчик еле шевелил искусанными губами.

— А наверху у ёлки нашей — догадайся, что!.. конечно, звезда!.. Сверкающая… красного золота… она, знаешь, вместе и красная, и золотая… переливается… красная кровь… золотое Солнце… Кровь и Солнце, Солнце и кровь… всё же смешано воедино… не разъединить… не разорвать…

— А я думал, золотая шишка!

— Шишка та златая, сыночек мой… на землю упала… и разбилась… как яйцо простое, а курочка, помни, потом нам снесёт яичко золотое… и его-то ввек не разбить… И мы решили выковать из красного золота — звезду… потому что люди идут, всегда идут на звезду… она воссияет в тиши ночей — в Раю ли, в Аду — они идут, идут на звезду… И вы, и вы ведь на звезду идёте… пойдете в небесах… и эта ёлка, со звездой, чтобы вы её ещё на земле увидали… и чтобы в небе она вам ярче всех сияла…

— Мама!.. Мамочка!.. А можно ещё пощупать, ту звезду!.. Потрогать!.. Хоть немножко!..

Ксения с трудом встала с колен. Шатнулась, как пьяная от чудодейного кагора. Наклонилась. Подхватила на руки близняшку с выколотыми глазами. Кровь темно застыла в глазницах, и мне казалось, девочка глядит, черно, осуждающе. Ксения тихо подбрела к ёлке с девочкой на руках. Крепко прижимала ребёнка к груди, мешковина испятналась кровью. Закинула голову. Злато-алая звезда сияла далеко, высоко, на вершине ели, у самого церковного купола. Ксения вздохнула. Слепая девочка повторила её горестный вздох.

— Родная моя! Та звезда далеко. Рукой не достать. Высоко. Ёлка-то как гора. По ней взбираться к небу, идти и идти. И только там потрогаешь ладонью звезду. Горячая она. Обожжёшься. Но знаешь что?.. Дай руку. Вот так. Протяни!

Ксения цапнула ручонку слепой близняшки и поднесла к еловой ветке.

— Потрогай! Иголки… чувствуешь? Она, ёлка твоя, вся покрыта такими ежовыми иглами. Если крепко сожмёшь такую ветку колючую в кулаке — ладошку насквозь проколешь! Не бойся, я держу твою руку, я не для мучений… я — чтобы ты ощутила… поняла… вот… вот!..

Ксения повела рукой слепой девочки по колкой ветви, всё выше, выше, и детские пальцы наткнулись на маленькую золотую звёздочку: игрушка высовывалась из скопленья колючек и вспыхивала жёлтой тонкой свечкой.

— Не бойся… это тоже звезда, только маленькая… твоя… возьми… сожми…

Слепая ощупала игрушку и зажала её в кулаке.

На её губы, залитые потёками засохшей крови, взошла тихая, светлая улыбка.

— Ой!.. И правда… Звёздочка… Я чувствую… хорошая какая… Я даже её…

Выдохнула, и Ксения губами потрясённо поймала этот выдох.

— Вижу…

Я стоял навытяжку. Как перед строем. Перед танкистами моими. Я с ужасом понимал: лицо моё заливает, захлёстывает давно забытая мною влага. Я плакал. Я глядел на ёлку. На ёлке, среди прочих игрушек, виднелись малюсенькие оловянные танки. Они были выкрашены в красный цвет. А иные в чёрный. А иные в белый. А иные позолочены. Мелькали в хвое и посеребренные, будто затянутые мохнатым инеем. Это всё были мои военные машины. Я за каждую отвечал. Перед моими танкистами. Перед этими детьми. Перед теми, кто ещё родится. Я должен был твёрдо и непреложно понять, за что воюю. Я ведь сам на Войну пошёл. За Родину. За Царя. А теперь получалось, что и за каждого этого замученного, раненого, ослеплённого ребенка. А может, за эту сумасшедшую, торжественную, святую, праздничную ель? Ель, величиной с Божий храм? Ель, смело достигающую звездой на макушке синих, лучистых небес?

Я плакал, всхлипывал, видел улыбку, осиявшую личико слепой девчонки, слышал стоны умирающих детей, чуял, как за моей спиной, в тени притвора, рыжекосая женщина стоит и молчит, копит в себе зло, проклятье, насмешку. Я железно выпрямленной спиной отвечал ей: сгинь, пропади, не боюсь тебя. Много ты знаешь, да несдобровать тебе от того знания. И Царскою женою ты не будешь, недостойна ты стать Русской Царицей, супругой нашего Царя. Судьба иная ждёт тебя, красотка. Если мы отсюда выберемся, если не сгорим и не потонем в Аду, я защищу Царя от тебя.

Она прочитала мои мысли.

— Я стану Царицей всё равно. Меня не остановишь.

Ксения поцеловала слепую девочку, держащую в кулаке золотую игрушку, в замурзанную, в полосах и пятнах крови, щеку. Ёлка пьяно качалась всем изукрашенным колючим, хвойным телом, заслоняя лики расстрелянных икон. Под разрушенным, в дырьях, с торчащей сеткой арматуры, куполом пролетела птица, ударилась о стену, распластала крылья, навеки прилипла в полёте к текущей вниз людскою кровью фреске, называемой: Сошествие во Ад.

КЛЕЙМО С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЦАРСКОГО ВОЕННОГО СОВЕТА В ИЗБЕ

…Василий не помнил, как и где они спали в Аду. Ему чудилось — не спали. А так, всё шли и шли. Их сон за него помнило Время.

Они так и уснули в этой разбомблённой церковке — легли на пол, весь в крови детей и осколках битого кирпича, дети умирали вокруг них, а может, навек оживали, они уже не знали, их сморил Адов сон, не понять было, как налетел, не овладеть им: от века сон владел людьми, и в Аду соблюдались всё те же законы бытия. Они легли на пол, уже теряя разум от усталости и боли, это болели в них угрюмые, позабытые души-сироты, и Василий повернулся набок, тут же и Ксения повернулась тоже, оказавшись спиною к нему, и он обнял её, нащупав ладонью её тощие, голодно торчащие ребра и выгиб бедра, и она дёрнулась, как под током, а потом враз утихла, успокоенно, ровно задышала, уже утопая в безбрежном сне, а его пылающая рука сквозь мешковину обжигала её голое, промёрзшее до костей тело, ощущая, как раздуваются во вдохе и спадают в выдохе рёберные дуги, и его дыхание скоро стало повторять ритмику её дыхания, и вдохи и выдохи слились воедино. А Диаволица, повернувшись в ту же сторону, что и спящая двоица, спала поодаль; она сначала слушала стоны и возгласы страдающих детей, потом прошептала: «Беднягам уже никто не может помочь, и стараться не надо», — и тоже нырнула в омут отчаянного сна, так обречённый корабль ныряет в океанский ураган.

И в том сне своём, в разрушенной церкви, юрод-генерал увидел Рай.

Наблюдая Рай, он во сне шептал несказуемые тайны сам себе.

Рай-то есть, его прячет Царь. Царь никогда не говорил мне про Рай, но ведь он есть, есть, не только Ад.

До Рая надо было дойти, и во сне Василий терпеливо шёл и шёл по дороге в Рай, измеряя землю мерно и верно ступавшими вперёд ногами. Ноги человека! Ноги идут. Ноги идут. Шаг — главный залог того, что ты дойдёшь. Даже мёртвый. Даже убитый. Твоё тело увезут во гробе, на лошадях, в вагонах, в железных повозках, бегущих по полям, в железных бочонках, летящих по клубящемуся тучами, опасному небу. Всё опасно! Опасно жить. Страшно умереть. Но ты, даже нерождённый, уже приговорён к тому, что Ад в грядущей жизни твоей наступит прежде Рая. Никому сразу явиться в Рай не дано! Поэтому иди. Иди. Ход, вот что назначено тебе. И не смей с пути свернуть.

Он шёл, созерцая бег туч по небу. Сначала небо угрюмилось, хмурило облачные брови, содрогалось пляской молний. Тучи лизали сорванные крыши и расстрелянные купола. Ветер валил мёртвые и живые деревья. Василий бросал в небо взгляд, и взгляд его в небесах таял, как перламутр в мензурке уксуса. Постепенно небеса стали менять цвет. Серая, сырая, волглая пустота уступала место сначала робкой, еле видной, нежной, как прерывистое ребячье дыханье, а потом всё более густой, пламенной синеве. Смертные стоны, клацанье зубов, лязг взводимых затворов, свисты пуль-убийц отдалялись, исчезали. Взамен, вклиниваясь копьём света внутрь Ада, приходило забытое, невероятное.

Из белесых разводов тумана вставали белые храмы монастырей. Василий шёл мимо, хоть и одолевало его желание постучать кулаком в тесовые ворота. Вороны кружились над зубчатыми стенами и медно горящими в синеве куполами, синева лилась, валилась потоками с вольных небес и омывала Василия водопадом, и он благословлял Бога: вот он был грязен и омылся, вот душу до дна ржа выела, и вмиг он чистым стал, и внутри и снаружи. Подошла старуха, в опорках, в зипунчике, собаками ободранном, с ясными, пронзительно-синими глазами, всунула ему в руку обгорелую монетку.

Да что ты, бабушка, я не нищий, я генерал Зимней Войны, возьми свой грош обратно.

Он протянул старухе денежку, да узрел лишь её горбатую спину.

Закрыл глаза и опять увидел старухины глаза, две синие пули, пробивающие грудь насквозь; старые глаза горели синее неба, и вдруг он понял, какая же красавица была эта старуха года, века назад. Как Ксения? Как Царская невеста? Он шёл во сне в его шинели, отчего-то пропахшей полынью; зима наносила ветром надоевший холод, но всё сильней синело радостное небо, всё больше прибывало радости к сердцу, всласть настрадавшемуся, забывшему про радость, — в его родимой шапке-ушанке, подбитой синей армейской цигейкой, и ему он сам казался то могучим богатырём, то мелким хулиганом-воробышком, весело скачущем по замёрзлой грязи.

Он миновал строения монастыря, зимняя дорога опять расстелилась перед ним, он ступал в сапогах по ней, как на Красной площади по ковру бы ступал, направляясь к красномраморному помосту, туда, где от века при торжествах и при бедах народных стоял русский Царь, возвышаясь над площадною толпой, громоздясь над народом в соболиной, искристой, как скол льда, шапке Мономаха, расшитой крупными уральскими рубинами, индийскими сапфирами, донскими жемчугами и херсонесскими сердоликами. Почему человек, облечённый властью, пялит на себя драгоценности? О чём кричат прозрачные красивые камни, горящие на шапках и киках, на бармах и парчовых кафтанах? Вот китель на его генеральских плечах. Он тоже расшит: его слёзами, снегами его бурь, кровавыми пятнами его боев. Знаки отличия! Их ли надобно надевать тут, на изломе Ада и Рая? Ни Аду, ни Раю не нужны наши игрушки. Мы их сами себе выдумали. Чтобы нас отличать друг от друга.

Чем дальше он шёл, тем ярче сияли, светились на морозе кружевные, в голубом, щётками, инее прозрачные, громадными снежными дворцами возвышавшиеся на речных обрывах берёзы, и ослепительней сияло хмельное Солнце в кубово-синем, вкусно-густом небе, и Василий сердцем слышал шорох Херувимских, Серафимских крыльев там, в зените.

Счастье, счастье. Так вот ты какое. Я забыл тебя. Зимнее счастье. А я только и делал, что воспевал боями Зимнюю Войну. Как близко счастье! Близко Рай! Я знаю, это Рай. Я — верю.

Перед ним холмы вдруг потекли вниз, и раскинулась белым вязаным, козьим платом долина, а за ней восхолмья опять побежали вверх, всё вверх и вверх, очертаниями образуя земляную женскую грудь, и там, далёко, в распадке, а через миг — совсем близко, вплоть, он увидал низкорослый деревянный дом, похожий на лесной скит, с подслеповатыми, затянутыми льдом окошками; в окнах прыгало и бесилось яростное лисье, красное Солнце, справляя свой зверий зимний праздник, Василий ступал по снегу всё спокойней, всё тише, всё тяжелее, и вот наконец застыл у крыльца, перед деревянной дверью.

Замер. Видел: на верёвке свисал одинокий колоколец. Надо взяться за веревку и крепко дёрнуть; и раздастся звон; услышит ли тот, кто там, в избе, внутри?

Он закрыл глаза, прислушался к себе и понял, кто в избе.

Дёрнул за обледенелое вервиё.

Звон оглушил его, умер, истаял в свадебной, повсюдной синеве.

Дверь отворилась со стуком, скрипом, кряхтеньем.

Василий глядел на девицу на пороге. Монахиня, молоденькая, а может, послушница, лик обвёрнут белым апостольником, расшитым мелкими перлами, а во лбу золотыми парчовыми нитями вышит староверский крест.

И правда, нынче праздник, видать. На Войне да в Аду я забыл, что значит праздник.

— Что надо, человече? А то, гляди, мимо иди!

Василий поклонился земно.

— Милая, не желай выгнать, желай выслушать. Ты мне снишься, знаю. И я тебе тоже снюсь. Но это не меняет дела. Я юрод великий, старый. Мне пятьсот лет, а может, и тысяча. А может, Времени давно нет для меня, вот это скорей всего. Однако я тут. Проводи меня в избу. Там военный совет. А я генерал. — Он распахнул шинель, чтобы монашка видела его генеральский китель и орденские планки, и висящие золотыми и серебряными лунами геройские медали, и краснозвёздные гордые ордена. — Там наш Царь. Я его подначальный. Нам необходимо встретиться. Тут судьба Мiра решается; и, верь, решится она. Пусти!

Монахиня, а может, послушница отпрянула, как если бы Василий был аспид либо Левиафан, подплывший к бедному берегу из разъярённой пучины снежной.

Отступила на шаг.

— Коли ты тот, за кого себя выдаёшь, проходи! Горе тебе, если ты обманщик. Тебя сразу казнят.

Юрод улыбнулся и переступил порог.

Монахиня изумлённо глядела на его кудлатую голову, на длинную бороду, вьющуюся по ветру.

— Ты словно бы с неба синего спустился…

— Да это так и есть!

Дверь из сеней в избу была открыта, и он вошёл в неё, предвкушая то, что увидит лишь единожды в жизни, ознобно содрогаясь от забытой, детской радости.

Солнце заливало избу. За круглым столом восседали люди. В военных формах: полковники, майоры, казачьи атаманы, генералы. Среди прочих юрод увидал Царя. Царь, без Мономаховой шапки, без наследной короны, без простой фуражки или бараньей ушанки, гололобый, сидел в старом кресле за столом посреди жарко натопленной избы, и китель на нем был Зимней Войны, и в саже Зимней Войны были выпачканы его руки, и ордена за победы в Зимней Войне горели на кителе его, а из-под кителя виднелась гимнастёрка цвета осенней поляны, и расстёгнут был её ворот, чтобы Царю было вольготно дышать. Как много Солнца гуляло по избе! Василий зажмурился. Все сидящие за столом повернулись в его сторону, один Царь не повернулся. Задумчиво глядел перед собой, и слабая, ребячья улыбка то танцевала на его тонких губах, то исчезала в отросшей за Войну русой бороде.

Василий оглянулся по сторонам, разглядывая Царскую избу и военный совет в ней, — и обомлел. Под потолком горели искристые радужные звёзды, он узнал синюю, как море, Венеру, бешеным перламутром переливающийся Сириус, зимнюю пёсью звезду, над ним катился оранжевый глаз Юпитера, и кольца Сатурна рассыпались и вновь обнимались, и жарко, казняще вспыхивал роковой алый Марс, он не верил в победу, но верил в священную злобу последнего сраженья. Огромные световые столбы поднимались от пола, пронзали потолок и уходили в Богородичную синеву зенита. Столбы переливались Полярным Сиянием, такое он видел однажды в судьбе, когда прибрёл, нагоходец, зимним паломником во град Архангельск. За спинами генералов плескалась небесная лохань; то небо обратилось в чистую воду и перелилось в земной водоём, и там, в воде, сидела нагая женщина, всё её красивое тело пребывало под водой, один лик над поверхностью воды сиял живым Солнцем, губы смеялись, а глаза плакали от радости. Женщина вынимала из воды смуглые руки, обвитые жемчужными нитями, поднимала их к затылку и купала в синей воде длинные змеиные власы, густую поросль вечной Евы. Серьги свечами освещали её мокрое весёлое лицо. На кого она была похожа? Он тщетно искал в её чертах черты Ксении. Диаволицы. Матери Марины. Нет. Ни на одну Райская купальщица не была похожа. Все женщины, каких он видал в необъятной жизни своей, двигались, плыли Ангелами мимо его застывшего в тихом восторге лица, обнимали его лебедиными руками-крыльями, широкими звёздными рукавами, и облачно исчезали за солнечными оконными стеклами. Стены избы, утыканные смолистыми еловыми лапами, светились и мерцали от навешанных на колкую бессмертную зелень немыслимых украшений: тут играли огнями виноградные гроздья аметистов, блестели глазами хищников в тайге срезы малахита, казали рубиновые шляпки подосиновики, выкованные давно усопшим златокузнецом под горячим тяжким, Царским молотом, и Райские огни висели и стекали золотыми, красными слезами по ниткам и шнурам, по колючим еловым ладоням, — не поймать, лишь благословить.

Вода, синие вспышки, звёздные белки, женщина-рыба в воде, под водой, а за нею, прямо в избе, поднималось не одно Солнце, а целых три, нет, семь, нет, двенадцать, а дальше юрод уж и не считал, бестолку считать было, можно было только раскрыть рот и ахнуть тихонько, верить и не верить, и напрасно он твердил себе: это сон, только сон, — Солнца катились на него, солнечное воинство, и не было у него танков, чтобы атаку света отразить, и он расстегнул китель, рванул пуговицы на гимнастёрке и раскрыл грудь свою, как в те поры, когда пребывал яко нагоходец, — вот нагая плоть моя, я даю вам себя проколоть, яростные лучи, ведь вы еси будущая жизнь, а ради будущей жизни не грех и свою, жалкую, отдать!

По всем четырём сторонам избы раскидывалась земля Рая. Василий созерцал Рай. Он сподобился. На минуту, здесь, в этой заброшенной в снежных полях военной избе, он жил в нём, ещё не дойдя до него, а ему дали узреть Рай, каков он есть, рядом с насупленным Царём и молчащими генералами его.

Рай. Рай. Что такое Рай? Да ведь Рай, это же когда закончится Зимняя Война. Завершится когда. Умрёт.

Да ведь Война не умрёт. Война бессмертна. Мы целую вечность только и делаем, что хотим войной — Войну — убить. А она нам не даёт. Не даётся. А может, нам Бог не даёт? Может, Война — такое же Божие дело, как любое другое? Как корову подоить, молитву прочитать, землю вспахать? Только мы землю военную вспахиваем ракетами, снарядами.

Сонмы Солнц, восстав из небытия, из забытья Ада, кругами ходили по ободу Рая, и лучи их умалишённо, приплясывая, брызгали, ударяли в угрюмые твёрдые лица людей, сидевших за круглым огромным столом. Стол тут был больше самой избы, это Василий понял; а ещё он увидел, скосив глаза вниз, все четыре ножки стола, сразу, будто какой шутник могуче вывернул их из пазов и предоставил на всеобщее обозрение. Стол поднимался над полом и плыл, и плыли гневные дикие Солнца, и плыли нервные руки генералов, лежащие на столе, на белой скатерти, и её белизна дышала то свадебным, то погребальным торжеством.

И, откуда ни возьмись, из-за большой изразцовой русской печи, дышащей тёплым бездонным зевом, выбрел мальчик. Василий узнал мальчика. Это был тот самый мальчик, что первым пригласил его к путешествию во Ад. Себя он в таком возрасте забыл; в те времена он ещё не гляделся в зеркало, да и не знал, что это за волшебство такое. Мальчик обводил сияющими глазами кители и мундиры генералов, их медали, россыпи орденов у них на груди. Одно ниоткуда взошедшее Солнце внезапно обратилось в икону; иконой, над головами, повисло другое; и вот уже у всех Солнц появились слепящие человечьи лики, они все стали святыми, и их можно было в лицо узнать, и можно было вспомянуть блаженную, честную жизнь каждого — как молились, как сражались, как на столпе стояли под ветром и дождём, как шёпотом врагов не проклинали, а ласкали и благословляли, как смерть отрицали, смеялись над нею, обнимали её, как стояли в костре, тонули в кипящем масле, захлёбывались горячим оловом, в глотку заливаемым, раскидывали руки на кресте, наблюдая, как толстые чудовищные гвозди вбивают им в тонкие, нежные, костлявые, кровавые ладони. Мученики! Вот они, Солнца! Сверкают над нами их жизни. Недаром написаны о них патерики, и старательно читает народ Четьи-Минеи, с трудом осознавая, что сам себе и верным сынам и дочерям своим устраивает Ад на земле, — а где же, за каким поворотом Война обратится в Рай?

Здесь? В военной избе? Когда уже они все раскроют рты? Когда изронят слово?

Царь рванул худыми пальцами воротник гимнастёрки. Он будто бы задыхался. Нечем было дышать. Он задыхался от наплыва, напора света. Свет бил в глаза, забивал лёгкие, обнимал каждую фигуру иконописной мандорлой, и все люди за столом будто бы погрузились, каждый, в светящийся прозрачный яйцевидный кокон, и затихали внутри светового яйца: ещё только зачатые в Раю, еще нерождённые. Мысль, она ещё не родилась. О чём она будет, первая? Солнечная самая?

Люди. Глупцы. Вы не понимаете. Нужна Война, чтобы отвоевать настоящий Миръ.

Нужна ли? Не заблуждаюсь ли я, грешный?

Он поздно понял: на оконцах избы не было занавесок. Рай и его Солнца беспрепятственно влетали, втекали в окна, сквозь их раскрытые глаза. И дверь не закрывалась. И в отверстую дверь вкатывались светящиеся живые шары; они раскатывались по избе, жались к ногам людей, закатывались под стол, взлетали над головами. Лики, лики! Святые очи! Василий закрыл глаза — невозможно было вынести пристальные взгляды равноапостольных, мучеников, страстотерпцев и преподобных.

Надо сделать шаг вперёд. Только шаг. Они меня заметят. Узнают.

Он сделал шаг и опять застыл. И опять никто не него не смотрел. Они не видели его.

Он шумно вздохнул, и тут Царь вздрогнул, обвёл глазами то, что в изобилии валялось на столе — бинокли, блокноты, густо исписанные бумаги, рации, револьверы, пистолеты, очки, авторучки, измазанные чернилами гусиные перья, толстые плотницкие карандаши, — медленно повернул голову и посмотрел на него. И, первый и единственный, в его сне увидел его.

Долго ждать не стал. Выкрикнул приказ.

— Стул ему! Не найдёте — табурет! Не табурет — кресло! Нет кресла — бревно генералу катите!

Вперёд, из-за изразцов, выступили два денщика, подтащили к столу табурет, поставили, потряся, проверяя, не подломятся ли ножки.

Василий сел, не сводя глаз с Царя.

Царь обвёл глазами генералов.

Василий последовал взглядом за Царским взглядом.

Как они глядят. Они же меня зрачками протыкают. Как они меня ненавидят. За что? За то, что успехи у меня в боях на Войне? За то, что я танкистов моих вышколил, геройски с ними каждое сражение вёл? Что ни разу, да, ни разу не отступали от врага мы?

Внезапно полярный, синий холод обдал его, и всё внутри него, глотка, кишки, гулко стучащее сердце, обратилось в инистый, железный лёд.

А враг-то кто? Кто враг? Зачем — враг? Я вышел на битву с врагом. Знаю ли я, какое зло враг сделал мне? Не я ли к Миру живых призывал? И не Христос ли нас всех, и врагов и друзей, к Миру призывал? А что такое Миръ? Рай? А может, все-таки Ад?! Господи! Разреши мне сомненья мои!

Зубы вонзил в губу. Не отводил глаз от совета.

И весь совет, во главе с Царем, прощупывал его глазами, ощупывал ненавистью, болью, подозрением, насмешкой.

Да разве генерал, Войну ведущий, может быть верующим! Умоленным! Да разве поможет Бог в дислокации, рекогносцировке, атаке, отступлении!

Он знал имена всех сидевших за столом военачальников. Вот тот, с лицом белым как мел, с залысинами, с трубкой в углу страшного кривого рта. Он проиграл сражение под Смоленском. А тот, вон сгорбился над планшетом, поднял плечи, будто на груди птенца от кошки защищал, прятал за пазухой: сначала победа за победой, разгром врага за разгромом, а потом колоссальный обвал, бегство, гибель войска, и с трудом удалось остановить военный ужас и вернуть себе хотя бы часть утраченной чести взятием важной высоты. А этот?.. слишком много кудрей, слишком много лоска: красавчик, мажор, богатенький сынок известного папаши, и что на Войне делает, неизвестно. Славу зарабатывает. А может, просто Война как вино, рвутся бомбы, летят огненные стрелы, красные танки обращаются в красных стальных коней и вброд переходят кровавую реку, и всё это возбуждает, опьяняет. Война — это ведь ещё и до глубины души изумление: всеобщая смерть изумляет; как человек мог такое оружие изобрести, чтобы им — сразу многих, скопом, тысячи, сотни тысяч, взять да уложить?

А вон тот, вон тот… Маленький. Хмурый. Унылый. Толстый. Как сдобный колобок с забытой кухни забытого Царского повара. Сидит, сложил руки на груди перекрестно, глядит исподлобья. А вот не надо обращать вниманья на его игрушечный, смехотворный вид. Он знает, что делает. Он воюет недолго, а в Царской ставке сидит бесконечно. Он даже не красноречив. Двух слов связать не может. Мелет языком вроде бы чушь, а внутри словесных семечек проскальзывают точнейшие наблюдения и железно-верные указы. Плюйся шкурками слов! Ты съедаешь сладкие ядра. Ты мудрец Войны. И сидит толстяк до поры. До нового кровавого пира. Он знает: он в нём победит. Где бы он ни был. В тылу. В штабе. На передовой. Хитёр бобёр. Отлично строит свою запруду.

Поэтому Царь без него — не может. Поэтому и он здесь, на совете.

Игра в молчанку закончилась. Царь вздохнул шумно, прерывисто, и выдохнул:

— Ну, здравствуй, Василий!

Василий встал с табурета. Отдал честь.

— Вольно. Сядь.

Василий сел. Табурет качнулся под ним.

— За нами Москва! — выкрикнул Царь.

Господи. Сколько же раз Ты, Господи, с небес слышал эти слова.

Подал голос полковник, сидевший на закраине стола. Он волновался, вертел в пальцах карандаш, вертел-вертел, ломал и сломал, и отбросил обломки; потом стал листать тетрадь с записями и с рисунками расположения войск, и страницы нагло шелестели. Полковник возвёл на Царя прозрачные озёрные глаза, на их зелёно-голубом дне ходили голубиные сизые тени, он глядел печально и всепонимающе, сжал рот под пушистыми, тщательно расчёсанными усами, иконописный карминный румянец взбежал на его бледные, снежно-белые скулы.

— Вы предлагаете дать сражение под Москвой? И во имя защиты столицы погубить всю нашу армию? Всю?

Полковник выговаривал это тихо, отчётливо, медленно, будто внушал нашкодившему ребёнку: так нельзя делать, нельзя. Царь залился краской. Подавил в себе гнев. Обернулся к Василию.

— Глядите, какие размышления тут обнародуются, генерал! А что скажете вы? Биться нам до конца, смертно, или позволить врагу хозяйничать на нашей священной земле?! Вы-то сами кто, генерал: миротворец или герой?! Нашей стране нужны герои! А не мямли! Да, погибают люди! Погибает поколение! То, которое должно жениться, зачинать, рожать! Да, выбивает Война молодёжь! Но если враг нашу землю повоюет — ни молодежи не будет, ни стариков, никого. Поэтому нам нужна одна победа! Я — так — считаю! А вы?!

Война — святое геройство. Война — Адово смертоубийство. Где правда?

— Правда в том, что я веду сражаться моих воинов. И они погибают. За Родину. За Царя. За веру. И ни за что иное. Но ни я, ни ты, Царь, никто из нас не знает исход Войны. Мы знаем только её движение. Ибо сами движемся вместе с ней. Где конец дороги?

Он воскликнул ещё раз, уже громко, страшно.

— Где?!

Я как Царь. Да ведь я и есть тут, теперь — Царь. Я прошёл кусок Ада. Я Ад вкусил, на зуб узнал. А они кто? Каждый по-своему воюет. По-своему герой. Не героев тут нет. Здесь всяк сейчас пойдёт и умрёт за Царя. А я? Как же я за Царя умру, когда я и есть теперь — Зимней Войны Царь?

— Ишь ты, как повернул. — Царь покривил заросший усами-бородой тонкий, надменный рот. Он сейчас неуловимо стал похож на Катерину, коварную невесту его. — Но ведь у всякой страны есть голова. Столица. А во всякой столице сидит владыка. И суть важно, любит его народ или не любит. Хочет свергнуть или воспевает, превозносит. Он сидит на троне. Властвует. Иного ему не дано. Каждый исполняет на земле своё дело. Царь тоже. Разгромить столицу — посягнуть на Царя. Замахнуться на Царя — уничтожить святая святых. А святая святых есть у каждого народа, во всякой власти; это тайна внутри гробницы, внутри храма, дворца, подземного бункера, супружеской спальни. Святилище — это продолжение рода. Убьёшь столицу — убьёшь Царя. Даже если Царь сбежит в другую страну, под покровом ночи, охраняемый тучей стрелков, его всё равно потом настигнет враг — и убьёт. Тихо. Неслышно. Исподтишка. Коварно. Убьёт! И всё! И нет больше Царя! А кто есть?!

— Другой Царь, — тихо вымолвил Василий.

Лохматые, страшные волосы вились у него по плечам, закрывали погоны. Борода свешивалась ниже армейского тугого ремня.

Царь всплеснул руками.

Все за столом слушали в гробовой тишине.

— Другой! Я, значит, неугоден! И Война, значит, повод сместить меня! Снести чугунным шаром, как дуру-кеглю! Так просто?! Так вот что такое Зимняя Война для тебя?! Удобный повод меня — убрать?!

Василий снова встал с табурета. И более уже не садился.

— Город всё равно будет разрушен. Так написано в древних письменах. Я читал их. Мне открывали небесную Книгу. Мать читала мне из небесной Книги, она лежала у нас на столе в сибирской деревне, и я не мог её обеими руками приподнять, как ни старался. Город, это всего лишь строения. Здания. Пусть даже священные. Кремли, соборы. Я видел картины: башни разрушены, обвиты серыми листьями неведомых растений, руины храма медленно осыпаются, шевелятся мрачными водорослями, тают в подводном убийственном дне, похожем на ночь, растворяются во Времени, будто сахар в чае. Если будут живы люди, они дома их и соборы их возродят. Руки есть, головы есть. Из камней новую жизнь сложат. А людей, людей не так-то просто зачать и родить. Что ты выбираешь, великий Царь? Спасти людей — или спасти престольный Град?

Царь кусал губы. Искал слова. Седые пряди прилипли к его потному бледному лбу.

— О каком спасении болтаешь, болтун?! Внутри Войны — спасенья нет!

— Есть, — твёрдо сказал Василий. — Есть! Армия жестока. Войско жестоко. Сражение беспощадно. И мы готовы умереть. Но не все. Не все! Нам нужны машины. Танки. Гаубицы. Зенитки. Самолеты. Они управляются людьми. Нам нужна наша армия. Мне! Нужна! Моя! Армия.

Гул голосов поднялся за столом. Ярче возгорелись круглые Солнца, обращенные в лики святых икон. Солнца плавали, ползали под потолком, били в лица сидящих, а сидящие кричали, пытаясь друг друга перебить, переорать, заглушить, заткнуть, никому из них это не удавалось, Царь морщился, он вынужден был слушать эту свару, люди превращались в собак и грызлись за деревенским столом, совет превращался в рынок, в оголтелое зимнее торжище, где каждый выхвалялся своим и торговал своё; и тут Василий поднял руку, и все враз поглядели на эту худую сильную руку, взметнувшуюся над лохматой медвежьей головой, сверкающую, среди икон-Солнц, ещё одним круглым маленьким Солнцем, слепящим, мучительно горящим.

— Почему родилась Зимняя Война?! Ах, вы не знаете. Не знаете, потому что вам не сказали! Народы бьются и грызутся всегда. Мы защищаем себя, а иной народ заслоняет себя. И между ними Белое Поле, и там они колошматят друг дружку. Кто первый начал? Всегда большой вопрос. Если покопаться в событиях, поймём: они все цепляются друг за друга. У каждого следствия есть причина. И вдруг причина обращается в новое следствие. И мы роем дальше, глубже, раньше: а что там раньше? Может, там-то и есть самая главная причина распри?! И — не докопаться. Никогда! Они себя не бомбили, они бомбили нас! Ага, вот она, причина! Мы озлились. Отомстить! И начали мстить. Враг на нас не собирался нападать!

— Как же не собирался?! Что вы мелете, генерал! Вы дурак! — разъярённо крикнул малорослый толстяк, расцепив на груди пухлые руки; сверкнуло обручальное кольцо.

— Не собирался, — тихо и печально выдохнул усатый полковник, повторяя слова генерала, мял в пальцах карандашные обломки, горько улыбался, и глаза его тихо светились синей, серо-зелёной, осенней озёрной глубью, и нежные улыбающиеся губы взрослого, закалённого в боях мужчины внезапно напомнили детский плачущий рот, или для ночной молитвы сложенный, или для прощального поцелуя.

Полковник медленно, тихо перекрестился.

Царь глядел на него с ненавистью.

Перевёл глаза на Василия.

— Ты пойдёшь под трибунал!

— Изволь, Царь. Воля твоя. Всегда и всюду. Война сама захотела начаться. Внутри людского моря есть течения тёплые и холодные, когда они наталкиваются друг на друга, Землю захлёстывает военная жажда.

— О чем ты, юрод?!

— О том, что люди склонны обманывать друг друга. Есть первотолчок. Я не говорю, что нет врага. Он есть! Был, есть и будет. Человек человеку пока что не хлеб, а волк. Дикий медведь! И на дыбы встает! Два медведя, друг против друга! Шерсть против шерсти, пасть против пасти! И у врага, в недрах его судьбы, есть начало войны. Каково оно? Вдумайся. Надо не чувствовать, а думать. Сначала злоба. Потом, против злобы, обида. Потом, от обиды, боль. Потом боль обращается в ненависть. Потом ненависть не пережить; её надо залечить, забинтовать; чем? А вот она, месть. Отомстить! А что такое месть, великий Царь? Это — Война. Это и есть Война! Так всё просто!

— Просто?!

Царь завопил так, что сотрясся потолок, зазвенели в рамах стекла, а откуда-то из-за сине-белых, ярких изразцов печи вывалился засохший хвостатый сверчок и чёрным бархатным лоскутом брякнулся прямо под ноги полковнику с озёрными глазами.