КАРАБАХСКИЙ ФРОНТ МОСКВЫ

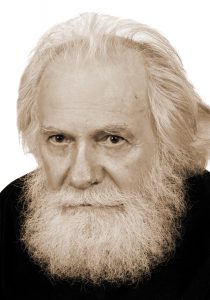

«Наша Среда online» — 17 сентября в Москве на 87-м году жизни скончался русский критик, публицист, философ, прозаик, общественный и политический деятель Андрей Александрович Нуйкин (1931–2017). Он закончил Новосибирский государственный педагогический институт, многие годы работал в газетах (собкором в «Комсомольской правде» и спецкором в «Правде»), защитил кандидатскую диссертацию по искусствоведению в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Работал заместителем директора по науке НИИ киноискусства в г. Москве. Был депутатом Государственной думы первого созыва (1993–1995) от фракции «Выбор России», членом Комитета по образованию, культуре и науке. Принимал участие в создании ряда демократических организаций и движений – в том числе Комитета российской интеллигенции «Карабах». Награжден медалью «Мхитар Гош» республики Арцах.

«Наша Среда online» — 17 сентября в Москве на 87-м году жизни скончался русский критик, публицист, философ, прозаик, общественный и политический деятель Андрей Александрович Нуйкин (1931–2017). Он закончил Новосибирский государственный педагогический институт, многие годы работал в газетах (собкором в «Комсомольской правде» и спецкором в «Правде»), защитил кандидатскую диссертацию по искусствоведению в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Работал заместителем директора по науке НИИ киноискусства в г. Москве. Был депутатом Государственной думы первого созыва (1993–1995) от фракции «Выбор России», членом Комитета по образованию, культуре и науке. Принимал участие в создании ряда демократических организаций и движений – в том числе Комитета российской интеллигенции «Карабах». Награжден медалью «Мхитар Гош» республики Арцах.

Автор более двух десятков книг и тысячи статей. Здесь мы предлагаем вашему вниманию одну из статей писателя, опубликованную в 2003 г. и оставшуюся практически неизвестной современному читателю (ознакомиться с ней, да и то в сокращенном варианте, могло в лучшем случае несколько тысяч человек). В конце концов, пусть читатель сам решает – утратили ли для наших дней свою актуальность произведения Андрея Нуйкина или нет.

С детством мне здорово повезло. Уже за семьдесят перевалило, а еще, тьфу-тьфу, как говорят про автомобили, вполне «на ходу». На хлеб с колбасой вполне в состоянии заработать и даже других, если потребуется, этой самой колбасой угостить. А почему? А потому, что детство было: а) трудовое, б) голодное, в) коллективистское. Закалка в итоге получилась на все сто – и физическая, и моральная. Конечно, то, что отец умер в день, когда мне исполнилось ровно месяц от роду (сестре «стукнуло» почти два года, а братьям 4 и 5 лет) к категории «везенья» отнести трудно. Впрочем.… В Германскую отец в окопах сидел и в болоте несколько дней контуженный пролежал в офицерских погонах. Чувствуете? В 37-м к нам ночью наведывались, про друзей отца выспрашивали, фотографии все забрали, а вот самого его забрать уже не вышло. Так что и мы детьми «врага народа» не стали!

Но с матерью повезло однозначно. Грамотой она не блистала, писать так и не научилась, читать, однако, любила (когда жизнь на чтение время оставляла). Но главное – столь жизнестойкого и жизнелюбивого оптимиста я больше в жизни не встречал. Работала весело, споро – корова с теленком всегда во дворе мычали, куры суетились, огородик витаминами нас подпитывал, шить была мастерица (ночами, правда, приходилось, чтобы фининспектор Касьянов не застукал, – подловил бы на «кустарном промысле», детей и старуху-мать пришлось бы в ломбард закладывать, чтобы с налогами расплатиться!)… Так что закалки голоданием мне наверняка удалось бы избежать, если бы не война, которая, конечно, кому-то и «мать родна», но нашей семье (как и большинству других) таковой ой как не стала.

Начать с того, что уже в августе 41-го пришел в наш дом (который мать, продав все, что продавалось, только-только возвели на месте старой развалюхи) мрачный энкавэдэшник, прикинул кубатуру и предложил матери выметаться на все четыре стороны вместе со старухой и ребятишками. В Новосибирск эшелон за эшелоном везли тогда из европейской части страны военные заводы, надо было расселять нужных стране людей. Наскоро утеплив хлев и заклеив его стены газетами, «вымелись» туда, где и жили через тонкую стенку от коровы чуть не до конца войны. Ну, а чтобы нам не было слишком тесно, среднего брата, как только он подрос до требующихся по военным нормам кондиций, в армию забрали. Старший же еще раньше на прожекторном заводе сверловщиком начал вкалывать, многопудовые железяки по 12 часов в день там ворочал – таким силачом стал, что если бы его накормить досыта, с самим Жаботинским, наверное, мог бы потягаться!

Жилье наше щелястое не тем, конечно, укрепляло наше здоровье, что стада клопов под газетами никаким кипятком извести было невозможно, главное – в ядреные сибирские морозы оно вентилировалось хорошо (так что подушки к утру к волосам примерзали, зато воздух был всегда свежим). Позже, когда среди интеллигентов в моду вошло моржевание, многие гордились открытием оздоровительного эффекта низких температур. Свидетельствую: еще в 1942 году наша семья этот «эффект» во всех режимах изучила. «Моржевание» получилась – на всю жизнь и на зависть нынешним молодым хлюпикам. Но главная закалка все же не в этом состояла.

Лечебное голодание, в отличие от холода, свою исключительную полезность обнаруживает, как известно, не сразу. К тому же, чтобы что-то в этом смысле «обнаружить», надо все-таки выжить. Мы выжили, но, честно признаюсь, с трудом. Ели все, что разжевать удавалось – вплоть до невыделанных телячьих шкурок, несколько лет провалявшихся в пыли на чердаке (если вам когда-нибудь доведется ими питаться, учтите: нарезать их надо очень тонкими лентами и жарить на открытом огне, чтобы шерсть сгорела, а кожа распарилась и пузырями пошла).

Но только лишь холод и голод по-настоящему крепкого здоровья не обеспечат. Их надо обязательно дополнить интенсивными физическими упражнениями. И с этим у нас тоже был полный порядок. Сейчас, когда пробуешь в огромном подмосковном селе молока купить, оторопь берет: на сто дворов несколько буренок! «Так с покосами же проблема!»- пожимают плечами селяне. Оглянешься округ – бог мой! Поля и поляны роскошного разнотравья до осени на корню засыхают! Хлев, где мы были прописаны в войну, почитай, в самом центре Новосибирска располагался. Поэтому, чтобы добыть нашей кормилице пропитание, нам с матерью (сестра как тягловая сила немногого стоила) надо было сначала (с пустыми мешками) на трамвае до окраин города проехать, потом на пригородном прокатиться, потом пешком до кустиков добраться (главная забота – на глаза объездчику не попасться, заметит – мешки отберет и плетью отхлестать может), и уже там, между кустами, травы серпом нажать…

Мешки свои так утрамбовывали, что ноги под ними подламывались (справка для любителей лютиков: сырая трава намного тяжелее шапки Мономаха будет!). Ну, и обратно – к пригородному… до трамвая… от трамвая… Самое обидное – тащишь, кряхтишь, глаза на лоб вылезают, а корова чуть не за один прием твой мешок сжевать готова!.. Да что про коровий аппетит толковать, каждый из нас сам за раз кирпича три хлеба в любой момент дня или ночи готов был умять, но.… Делишь, делишь свои глинообразные триста грамм, чтобы до вечера растянуть, откусываешь нежно с краешку по крохе.… Одно время в наш дом семью из блокадного Ленинграда вселили. Так они, помнится, на наши пайки с большим пониманием поглядывали…

К чему я про это про все вдруг сейчас развоспоминался? А потому, что, по моим наблюдениям, именно та пишущая братия, у которой были вроде бы основания всерьез, на всю жизнь обидеться на свою страну, как раз и не бросала ее в трудную минуту. Те же, кто кушал ананасы и рябчиков жевал, имея от страны все мыслимые блага и почести, и иже с ними – в такую минуту встают в позу сильно недооцененных, недостаточно вознагражденных и пристраиваются на половички в чужих прихожих, где, спору нет, чаевые куда жирнее отечественных гонораров, а ливреи поавантажнее спецназовских камуфляжей, с вызовом объясняя, что «имеют право пожить по-человечески». Мечта о жизни, достойной человека, естественна и законна, но родина – не объект купли-продажи даже при очень рыночных отношениях. Ее не случайно матерью зовут. Если же мать старенькая и не шибко здоровая, то жить голодным в хлеву, но при ней – это жить более «по-человечески», чем бросить ее в беде ради наваристой похлебки в заморском раю. Или мы наведем порядок в собственной стране, или… или так нам и надо! В этом и состоит, если хотите, ключевой принцип подлинных «шестидесятников», что качественно и неустранимо отличает их от диссидентов (изгнанные из страны насильно – случай особый). И сохраняют право носить это звание только те, что не изменили этому принципу.

Но это все же лишь предельно широкая, общетипологическая черта того направления отечественной публицистики, к которому я себя причисляю. И если за бурные годы демократических преобразований мне удалось своим пером принести хоть какую-то пользу, то, полагаю, только потому, что направление это превыше собственных амбиций и корысти всегда ставило и ставит интересы страны и народа.

Однако, «ставить» что-то целью и «достигать» ее – далеко не одно и то же. Публицист влияет на жизнь не прямо, а через души и разум своих читателей. Чтобы его открытия не остались фактом его личной биографии, только аналитического и писательского талантов недостаточно! Требуется еще особое стечение обстоятельств: прежде всего, конечно, сама объективная возможность разрешения назревших проблем в самой жизни. Кроме того – соответствующее общественное настроение, доступность публицистам каналов взаимодействия с широкими слоями населения, отсутствие или хотя бы минимальные размеры оболваненности и дезориентированности этого населения…Возможности публицистики слишком зависят от всех этих обстоятельств, они далеко не безграничны, а взаимоотношения с аудиторией отнюдь не однолинейны, не благостны, не бесконфликтны и весьма неустойчивы.

Тем, кого в романтический период наших реформ именовали «прорабами перестройки», выпало большое счастье ощущать в течение нескольких лет свое духовное единство не просто с группами единомышленников, а с народом! (Боюсь, что нынешним «кумирам» уже не дано ощутить огромную разницу между понятиями «поклонники» и «народ»). На крыльях своей популярности мы порхали из конца в конец страны, собирали аудитории чуть ли не в сотни тысяч людей, разрывали, как Данко, грудь, чтобы ярче засветилось слово правды, разъясняли, раскрепощали, сплачивали, впитывая ответные любовь и воодушевление. Прорыв людей из заточения «на волю», наверное, всегда вызывает бездну чувств, эйфорию и… поверхностность в понимании происходящего, провоцируемую сосредоточенностью на вчерашних и сугубо текущих проблемах в ущерб глубине анализа долгосрочных фундаментальных процессов. А эйфория вела к утрате бдительности, недооценке противника…

После одной из весьма эмоциональных встреч с читателями в Киеве я услышал такой вот обмен репликами:

– Чему мы радуемся, чего так ломимся на эти встречи? Что этот ваш Нуйкин сказал такого особенного, о чем бы мы сами не думали?

– Ты «думал», а он «сказал». Вслух! Усекаешь разницу?

Разница подмечена, безусловно, существенная. Мы начинали свой бунт против тоталитаризма, когда еще трудно было предсказать твердо, чем все закончится – и для страны в целом, и для каждого из нас в отдельности. Борьба против атомного безумия (с резкой критикой собственных «маньяков» из военного ведомства), в которую меня наряду с другими «втравил» Алесь Адамович, статьи в журналах и газетах (особенно в маленьком, но самом боевом журнале «Век ХХ и мир»), выступления на митингах и за границей вызвали нешуточное и вполне «чреватое» раздражение (даже в текст постановления секретариата ЦК КПСС меня угораздило угодить, что все еще было не «шуткой»!).

А поднятый нами (с Черниченко, Тимуром Гайдаром и прочими создателями Комитета российской интеллигенции «Карабах») планетарный шум по поводу нового геноцида армян в Азербайджане и Нагорном Карабахе вызвал угрозы уличной расправы из «неофициальных кругов» и два возбужденных уголовных дела: прокуратурой Азербайджана – за статью «Карабахский дневник» («Известия», 18.10.91) и прокуратурой СССР – за статью «Где же ты была, русская интеллигенция?» («Независимая газета», 6.04.91). Как объяснили бывалые юристы, по статье «За разжигание межнациональной вражды» можно дать кому угодно какой угодно срок, было бы желание. Желание было, но шел 91-й. Россия в конце его стала независимой от прокуратуры Азербайджана, а прокуратуры СССР просто не стало.

Однако особенно остро разницу между «думать» и «сказать вслух» я осознал утром 19 августа того же 91-го года, идя с тезисами своего антипутчистского монолога в потном кулачке на «Эхо Москвы» (тогда это «Эхо» обслуживало еще нашу, а не американскую демократию). Правда, уже к обеду того же дня стало очевидным, что втихую передушить нас, вылезших наружу реформаторов, уже не получится – народ не попрятался, как обычно, по щелям (и к этому, думается, мы, публицисты успели-таки руку приложить!), народ вышел на улицы, а москвичи буквально своими телами (больше было нечем) перегородили дорогу танкам. Однако, утром 19-го, идя «на подвиг» (микрофоны «Эха» к моему приходу, увы, оказались опечатанными чекистами), не скрою, на долгую жизнь не очень рассчитывал.

Впрочем, храбрость для публициста была качеством обязательным, но не специфическим (всем она на переломе эпох требуется). Здесь важно оценить другое. Рискованность вмешательства в политику в условиях не изжитой еще тоталитарности производила очень плодотворный «естественный отбор» среди особей с публицистическими претензиями. Может быть, «прорабы» в своих писаниях и были недостаточно аналитичными и дальновидными, но честными и бескорыстными они были, безусловно. Селюнин умер, оставив семью в крохотушечной, бедно обставленной квартирке. Вдова и дочка Адамовича после его смерти буквально бедствуют у себя в Белоруссии. Шмелев вынужден был периодически совершать вылазки за границу на «шабашку». Что ж, зато у тех, кто пока жив, сохранилось право, не отводя в сторону глаз, говорить людям: да, мы тогда многого не учитывали, в чем-то ошибались, но мы не служили ни уголовным кланам, ни партийным боссам, ни личной корысти. Мы служили, как умели, стране и народу! Право так говорить дорогого стоит. Тем паче на фоне нынешней «тоже публицистики». На фоне всех этих шендеровичей и бабицких, уже добрых десять лет натужно и фальшиво имитирующих безудержную отвагу в борьбе с «кровавыми» властями при заведомой полной безопасности любого поношения, любого вранья про «тиранов». Практически все наши СМИ давно уже всецело в руках экономических и политических пройдох. Но эту подлинную по нынешним временам «власть» наши храбрецы не только не критикуют, они вылизывают ее, добираясь до самых интимных частей организма, и, получая за подобно санитарно-гигиенические услуги десятки, а то и сотни тысяч денежных единиц, отпечатанных тем государством, которое столь же усердно обслуживают идеологически и политически.

Главная мерзость нынешней якобы «свободной» прессы в том, что она в самый ответственный и судьбоносный период почти полностью отключила народ от осмысления и обсуждения главных проблем его жизни – таких, как преобразование форм собственности, тотальная криминализация экономики и политики, выработка принципиально нового комплекса правовых норм, реальное состояние всех видов властных структур… Впечатление такое, что шалости какой-нибудь шлюшки Моники нашей печати несравненно интереснее, чем реформа армии или состояние экологии. К сожалению, не похоже, что это итог чисто стихийных процессов. СМИ подозрительно быстро (при всей их горько оплакиваемой «убыточности») оказались в руках тех, кто нагло делил «общенародные» богатства (действительно огромные!) и формировал послушную их воле власть. Цензура при этом вроде бы и не вводилась, но всех, кто не хотел подыгрывать новым хозяевам страны (еще более ненасытным, бездарным, циничным и жестоким, чем старые), тихо оттирали на периферию публичности. Плюс к тому умело отвлекали публику от всех по-настоящему серьезных проблем шумным «всенародным» обсуждением всяких сплетен, скандалов, ловких хищений и сексуальных извращений… Но самое главное: глушили полным замалчиванием всего, что представляло реальную опасность для этих «хозяев».

Вот почему когда на мою фамилию в очередной раз, походя, накладывают штамп «известный публицист», «один их прорабов перестройки» и т. д., я испытываю только горечь и раздражение. Как правило, при этом имеют в виду именно первый, горбачевский период реформ, а из статей, разумеется, «Идеалы и интересы» («Новый мир», 1988, №1–2). Я отнюдь не отрекаюсь от этой публикации. Связанный с ней триумф приятно вспомнить, но в ней я действительно лишь высказал вслух то, что всем думающим людям и без меня было уже понятно. Горечь начала появляться позже – в тех случаях, когда мне, казалось бы, удавалось понять и высказать то, чего еще никто не понял, предупредить о бедах, которых еще можно было избежать. Но именно в этих случаях почему-то ответом было глухое (позже – враждебное) молчание.

Те формы и масштабы развала СССР, которые спровоцировал путч 1991 г., нам и в кошмарном сне не могли присниться (хотя о возможности отделения некоторых республик мы писали). И можно было избежать двух третей этого кошмара, этой разрухи. Сейчас Горбачев не очень охотно признает свою вину за происшедшее, но.… Какой черт понес его в крымскую западню буквально в самый опасный момент реформирования Союза? Не подозревал о возможности заговора? Разве что его советники газет совсем не читали, а у осведомителей уши заложило! Вполне достаточно было и предупреждений, и сигналов. Мне далеко ходить за подтверждением не требуется. За год (!) до вылазки гэкачепистов в Финляндии на пресс-конференции прямо заявлял, что в СССР готовится военный переворот. Чуть позже в «Московских новостях» целый разворот с картинками опубликовал на эту же тему («Военный переворот: pro et contra» – 16.09.90). А буквально накануне горбачевского отпуска на собрании «Московской трибуны» с докладом выступил про то же самое. Нарочно, что ли, Горбачев в такую дыру забрался, чтобы его удобнее было интернировать? И Ельцин оборону Белого дома начал «крепить» лишь к концу первого дня путча. К этому времени при обычной активности любых путчистов этот дом не просто «могли», а просто обязаны были десять раз захватить, пока народ не опомнился и не раскачался. Буквально чудо спасло тогда российских демократов и президента, с арестом которого, скорее всего, начал бы развиваться совсем другой сценарий – долгий и кровавый.

И по поводу якобы «полного молчания» публицистов от экономики в связи с избранной моделью экономических реформ у меня есть что сказать. Еще до начала «шоковой терапии» я не раз пробовал (и, надо полагать, не только я) протестовать против намерений отпустить цены и открыть перед западными товарами границы, после чего де и конкуренция взовьется, и прилавки под тяжестью товаров затрещат. Товары, конечно, хлынули – их в мире переизбыток. Но конкурировать с ними наш производитель не мог и изначально, и тем паче в итоге «терапии». Уже к концу 93 г. отечественное производство упало на 40%, а цены выросли в 5 тысяч раз (на электроэнергию и тепло – в 11 тысяч раз!). Зарплаты же (где их еще выдавали) стремительно покатились вниз по сравнению с советскими. При этом еще и все сбережения населения оказались конфискованными. Чем это все чревато (и что мы во многом уже действительно получили) я предсказывал буквально в десятках статей и выступлений (целые полосы в «МК» проходили!). Самое любопытное – никто со мной ни разу в спор не вступил! Не было выбора, – о чем же спорить? Выбор был! Вспомним хотя бы тот же «китайский вариант» реформ, когда приватизация идет не обвально, производство не разрушается, цены не взрываются, а реальные доходы населения пусть медленно, но неуклонно растут. Увы, при полном загадочном молчании по этому поводу наших СМИ сегодня готовится завершающий этап шоковой реформы жилищно-коммунальной сферы, в ходе которого, похоже, либералы забьют последний гвоздь в иллюзии народа о целях и последствиях начатых в стране преобразований. А может быть, и в крышку гроба экономики вообще. Потом у нас же будут спрашивать: «А вы, публицисты хреновы, куда смотрели?» Куда? На экраны телевизоров, конечно, перед которыми целыми днями сидит вся страна, но куда нам всерьез (не ради декораций) вход давно заказан. Но в стенгазетах разного формата писать о чем угодно нам действительно никто не запрещает, поскольку у нас ведь «полная свобода слова»!..

Наверное, стоит упомянуть (и тоже не без горечи) и о чеченской эпопее, в связи с которой я вконец рассорился со всей прогрессивной, а тем более – гуманистической интеллигенцией. Если бы эта интеллигенция в условиях, в общем-то, военных не работала усердно за жалкие гранты и похлопывание по плечу на американский госдеп, а тем паче – на ведомство Удугова, чеченский народ давно уже жил бы более-менее нормально, бандиты сидели бы в тюрьме, а многие тысячи «наших мальчиков» и мирных жителей, о которых так громко рыдают все эти годы и западные, и наши либеральные СМИ, остались бы живы. А я не испытывал бы отвращения при общении со многими своими бывшими коллегами и даже соратниками по борьбе за «демократию» (которую, оказывается, мы понимали слишком по-разному).

Но… уж не разочаровался ли я, не дай бог, вообще в идеях этой самой демократии и рыночной экономики, которые вместе со своими друзьями-шестидесятниками столь азартно внедрял в сознание своих читателей? Нет, конечно. Произошло другое: стало ясно, что идеи эти утвердятся в России лишь в полном соответствии с диалектикой Гегеля. Стадию отрицания старой жизни, безусловно требовавшей ниспровержения, мы с отвращением сами к себе завершаем. Начинается стадия «отрицания отрицания», то есть синтеза, который вберет в себя и все жизнестойкое, что имелось в жизни России на предыдущем этапе развития, и то, что пройдет проверку жизнью в новых наших программах и устремлениях. И дай бог (как любим говорить мы, атеисты), чтобы это произошло побыстрее и без большой крови!

P. S. С тех пор, как отец написал эту статью, прошло почти пятнадцать лет. И сейчас впору снова повторить вопрос, заданный автором самому себе в конце статьи: уж не разочаровался ли он в идеалах, исповедуемых (и проповедуемых) им всю сознательную жизнь? С очень большой осторожностью (как всегда, когда говоришь не от собственного имени) рискну предположить, что нет. Очень многое, что происходит в современной России (и прежде всего – постепенное, хотя и безумно медленное пробуждение ото сна общественного сознания), его радовало. Другое дело, что ни темпы, ни общий ход экономических реформ в стране отца не устраивали (его знаменитое «забыли отдельного человека»). Но вот то, что происходило повсеместно в сфере духа, в сфере нравственности, в сфере культуры, казалось ему глобальной, вселенской, все усугубляющейся катастрофой – пропастью, в которую с восторгом, с опережением на двадцать-тридцать лет всего остального мира ринулись сначала развитые страны Европы и США (точнее – наоборот), а потом, правда, уже не без некоторого подталкивания со стороны вышеупомянутых развитых стран и другие, менее продвинутые страны. Мы, Россия, скакнули вослед другим цивилизованным народам, как водится, с изрядным запозданием – но все равно прямиком в ту же самую пропасть и с такою же скоростью падения, без каких-либо трат на парашюты.

Но это тема отдельного разговора – и десятков (опубликованных и неопубликованных) произведений отца. Лично же для меня еще одним бесспорным подтверждением того, что «неладно что-то в Датском королевстве», является судьба литературного наследия блистательной плеяды писателей-шестидесятников, к которым с гордостью причислял себя и Андрей Нуйкин. Вот, к примеру, уже упоминавшиеся в его статье Селюнин и Адамович…

Василий Илларионович Селюнин, стабильно входивший в тройку самых читаемых публицистов эпохи «перестройки» (Шмелев – Нуйкин – Селюнин), умер в 1994 году. С тех пор единственным его серьезным «завоеванием по линии Гуттенберга» является небольшой 96-страничный сборник «Капкан на Президента», изданный тиражом аж в 2 тыс. экз. в 1996 году уже давно исчезнувшим издательством «Московский рабочий». А между тем в перестройку им написаны сотни разбросанных по различным изданиям (в том числе и зарубежным) статей, которыми некогда зачитывались десятки тысяч (да-да, так и было) россиян. Собрать хотя бы самые главные из этих публикаций – получился б солидный, не знаю, одно-, а то и двухтомник, полезный, уверен, не только историкам и культурологам нашей страны. Но воз и ныне там – уже более двадцати лет!

С классиком белорусской и русской литератур Алесем Адамовичем (1927–1994) на первый взгляд дело обстоит несколько иначе. Со дня его смерти время от времени переиздаются его самые известные вещи – «Блокадная книга», «Хатынская повесть», «Каратели», дилогия «Партизаны». Но мало кто знает, что произведения, написанные им в последнее десятилетие жизни, как художественная, так и воспоминательная проза, были при жизни писателя опубликованы в журналах, но книгами после его смерти так и не стали. С тех пор два единственных «выдающихся успеха» в этом направлении – по одной на республику: в Москве в 2001 г. тиражом в 1 тыс. экз. напечатали книгу воспоминаний Адамовича «Прожито», а в Минске в 2006 г. сподвиглись на издание действительно солидного по объему, но не тиражу (500 экз.) сборника «антиядерных» произведений писателя «Имя сей звезде Чернобыль». Вроде бы все. Правда, в интернете справочники указывают еще одно издание – третье, но поскольку оно «пиратское», выпущенное в обход семьи Адамовича, то мы этого делать не будем: ни в какой форме не стоит рекламировать ограбление вдовы и сирот. Если же я что-то все-таки упустил, о чем-то не знаю, впоследствии буду только рад признать вслух свою неправоту.

И судьба творческого наследия Андрея Нуйкина (кажется, здесь я, увы, первым и впервые употребляю это выражение) мало чем отличается от судьбы многих других его друзей-шестидесятников. Хотя нет, большинство тех, кто умер еще в прошлом веке, забыли посмертно, а отца – уже в последнее десятилетие его жизни. Долгие годы у него вообще не было никакой трибуны, многочисленные статьи было просто-напросто негде публиковать – ряд близких ему по духу СМИ закрылся, остальные разошлись с ним во взглядах. Что же касается книг…

Несколько действительно принципиальных для понимания его творчества и дорогих его сердцу книг вышло в начале и середине 90-х, еще несколько брошюр – в конце 90-х гг. 17 лет нового века приветствовали отца двумя изданиями: одной брошюрой (200 экз.) от 2003 г. и книгой, вышедшей в 2009 г. и публикации которой, наверное, не постыдилось бы даже ни одно советское академическое издательство (единственное замечание – тираж, к сожалению, не указан). Вот только к России эта книга уже никакого отношения не имеет.

Собранные писателем в один сборник «Боль моя – Карабах» его основные, начиная с 1991 г., публикации, посвященные Карабахскому конфликту, изданы в Армении и на армянские же средства. Хочу именно здесь сказать, что испытываю самую искреннюю благодарность и признательность Армении, Карабаху и карабахцам не только в связи с изданием книги. На прощании с отцом присутствовало, включая меня и маму, 23 человека. Кроме других родственников и немногих оставшихся друзей, из официальных лиц были только представители президента республики Арцах (НКР) Бако Саакяна. К чему, вероятно, надо добавить, что, оказывается, и «идея собрать и издать отдельной книгой основные публикации Андрея Нуйкина о Карабахе и “вокруг него” принадлежит президенту Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяну» (из предисловия к сборнику). Так что еще и еще раз спасибо вам, президент Карабаха и другие друзья отца – карабахцы.

Ну а что касается неопубликованного творческого наследия писателя, то, даже не приступив к его разборке, могу заявить, что оно огромно. Помимо ряда работ, не прошедших некогда советскую цензуру (среди них папа особо гордился статьей, запрещенной ею к публикации в «Новом мире» Твардовского), а также теми, что уже безо всякой цензуры были из сугубо принципиальных идейных соображений отвергнуты современными демократическими СМИ, по-прежнему не нашли своего публикатора два самых важных с точки зрения отца его произведения – прозаическая сказка «для подростов любого возраста» и многотомная философская монография.

С первой частью своей сказки «Посвящение в рыцари», написанной в 1976 г., отец смог «пробиться» к читателю в перестройку в 1989 г. в журнале «Наука и жизнь» — соответственно в журнальном (т.е. сильно сокращенном) варианте. Судя по тому, что в интернете с завидной регулярностью появляются все новые и новые «бесспросные» ее размещения неизвестных нам поклонников, полный вариант «Посвящения…» вполне мог найти бы своего и, вероятно, достаточно многочисленного читателя, но вот поди ж ты… Над второй частью этой сказки – «Приключениями оруженосца» (2004–2006) – отец смог начать плодотворно работать, когда вдруг резко сократилось количество заказов ему от периодической печати. Но… улучшение условий работы никак не сказалось на конечном результате. На сегодняшний день «в плюсе» тут публикация одной главы в одном малотиражном журнале.

Трехтомную монографию «Чувства. Разум. Душа. Дух» с дополнительным четвертым, публицистическим томом «Реквием по великой русской духовной культуре» (проблематика которого несколько заужена и более локальна по сравнению с первыми тремя) отец считал главным делом своей жизни. Первые два тома – «Полемический обзор дискуссий о природе духовных явлений» (т.е. обзор трудов предшественников на указанную тему) и «Происхождение, сущность, формы бытия духовности» – написаны еще в советское время (60–80-е гг.), но, даже с рядом сокращений и смягчений, были отвергнуты тогдашним советским искусствоведением как антимарксистские. Окончательно закончив сказку и по-прежнему отторгнутый от возможности участия в дискуссиях на современные темы, отец сначала восстановил в полном объеме эти два тома в соответствии с первоначальным замыслом, а затем написал еще один, вплотную примыкающий по проблематике к предшествующим – «Природа и социальные функции искусства». (А еще несколько месяцев жизни он потратил тогда на работу над «Карабахом».)

Январь 2009 г. можно твердо считать не только временем начала работы над четвертым томом, но и началом того периода, в который у отца вообще не осталось ни наималейшего контакта с современными ему СМИ. Поэтому статьи, составляющие эту книгу, связанные общей темой и дополняющие и развивающие друг друга, одновременно вполне самостоятельны и легко вынимаемы для отдельной публикации (вдобавок, в отличие от предшествующих томов, последний не только о вечном, но и, что называется, на злобу дня). Не вынимались и не публиковались. Так было при жизни автора, и не вижу, что здесь после его недавней смерти может измениться в будущем.

P.P.S. Сегодня случайно открыл подаренный отцом мне и моей жене Лене экземпляр книги «Боль моя – Карабах» и в постскриптуме авторского автографа прочитал: «И чтобы во всех последующих годах мы получали только такие подарки (от жизни)». К сожалению, отец больше такого подарка от жизни при жизни не дождался, но что же требуется нам сделать, чтобы снова получать такие подарки? За остальных, и даже за Лену, судить не берусь, но вот мне – содержать отцовское наследство в таком состоянии, чтобы, когда упомянутое здесь много выше «общественное сознание» проснется, наконец, от собственного храпа, оно (наследство, естественно, а не сознание) было бы в рабочем состоянии. Ведь любой серьезный общественный подъем невозможен без массового пробуждения мысли, а следовательно, без чтения, в том числе и книг. (Не стану даже предполагать, какую роль в будущих «подъемах и пробуждениях» будет играть интернет, но, несомненно, очень большую. Тем не менее уверен, что книга останется, точно так же, как кино и телевидение не вытеснило театр.) И пусть тогда появятся другие, совершенно новые «властители дум», но какая-то часть читающих (всего лишь скромные тысячи и десятки тысяч книгопотребителей) потянется и к литературе предшествующей. Хотя бы для того, чтобы не изобретать заново велосипед.

Павел Андреевич НУЙКИН,

сын писателя